深水少井区重力流薄泥岩隔夹层预测方法

2021-01-06杨朝强洪楚侨肖大志高玉洁

周 展 杨朝强 洪楚侨 谭 舜 肖大志 潘 燕 高玉洁

中海石油(中国)有限公司湛江分公司

0 引言

近年来,深水油气资源已成为未来全球油气资源市场的重要接替,全球深水油气勘探开发也变得火热。从目前全球深水油气资源的分布来看,深水油气未来产量增长的重点区域主要集中在巴西、美国、埃及、莫桑比克、圭亚那、澳大利亚、安哥拉和尼日利亚国家;南海油气资源也极为丰富,开发潜力巨大,但我国对于该区域深水油气的勘探开发相对滞后[1-2]。

南海是我国深水勘探开发的前沿,其中琼东南盆地深水区更是主要勘探开发的领域,相继在该深水区发现了陵水17-2等深水大中型气田,其中陵水17-2气田进入开发建产阶段。这些气田均为深水重力流沉积背景,气藏内部的泥岩隔层或泥质夹层(厚度介于0.5~5.0 m)发育,其成因及分布规律复杂,平面展布规律不清,导致对气藏的开发模式认识存在不确定性,直接影响后续气藏动用储量规模和开发指标的预测。此外,由于气田处于深水环境,开发投资高,后续修井作业难度大,提前做好防水避水措施,优化开发方案,尽可能延长无水采气期[3],开展隔夹层的分布预测,对于深水气田经济高效开发尤为关键。目前对于深水气田开发研究主要集中在工程方面,而对于深水油气开发中地质问题研究相对较少。为了对深水气田内部的泥岩隔夹层展布规律有更精细的认识,笔者针对深水气田泥岩隔夹层分布规律认识不清、常规地球物理方法难以识别等问题,探索一种深水气田薄泥岩隔夹层分布预测方法,以期为深水气田的开发方案编制及气田开发实施提供技术支撑。

1 区域地质概况

琼东南盆地处于海南岛以南、西沙群岛以北的海域,是一个大型的、在前第三纪基底之上发育的新生代裂谷型大陆边缘盆地,呈北东向展布。盆地发育于始新世或者更早,主要经历了古近纪断陷、新近纪坳陷两个大的构造演化阶段,具有断陷盆地典型的“双层结构”,盆地中沉积了厚层新生代地层。

琼东南盆地新生代沉积地层包括古近系始新统,渐新统崖城组、陵水组,新近系中新统三亚组、梅山组、黄流组,上新统莺歌海组,第四系更新统乐东组[4]。根据前人的研究,琼东南盆地中央峡谷的充填演化可划分为3个演化阶段:形成—侵蚀阶段、充填阶段和废弃阶段,并指出不同演化阶段峡谷的充填特征[5-8]。目前主要充填阶段中与油气密切相关的是以浊积水道充填为主的黄流组沉积和以浊积水道—海底扇和块体流沉积充填的莺歌海组沉积,笔者主要论述黄流组浊积水道沉积体系。

2 泥岩隔夹层发育特征

琼东南盆地黄流组沉积时期,自下而上海平面逐渐加深,在广泛发育的深海泥背景上沉积了厚层的浊积水道沉积体系,由于受到峡谷地形的限制,平面上砂体沿中央峡谷呈南西北东方向发育,纵向上多期充填,多期切割,叠置关系复杂,各期砂体在沉积时均对早期沉积有侵蚀改造作用。黄流组浊积水道沉积体系沉积后,后期又受到上覆莺歌海组泥质水道的切割改造。整体纵向上表现为下部以厚层砂岩为主,上部砂岩厚度减薄,粒度变细,发育较多泥质隔夹层,平面上呈现出沿峡谷条带状展布的孤立砂体的特征。

2.1 沉积旋回特征及微相

黄流组沉积时期,由于水体较深,可容纳空间较大。中下部物源供应充足,多期浊积水道叠置发育,以加积样式为主,表现为正旋回特征,各旋回间以高自然伽马深海泥沉积为主;上部随着海平面的不断上升,物源供给不足,发育浊积水道—天然堤复合体,夹杂了较多的泥质沉积,以退积样式为主,主要表现为反旋回特征,各旋回内部发育较多中伽马齿化泥质沉积。

通过对研究区内钻井特征、地震响应特征进行综合分析,明确了在深水中央峡谷带内部,自南西向北东方向,发育了大规模的限制性浊积水道复合体。并结合测井相对沉积微相进行划分,认为黄流组主要发育浊积水道砂、天然堤及深海泥沉积微相(图1)。

2.2 泥岩隔夹层分布特征及成因

中央峡谷内在广泛发育深海泥背景上沉积的厚层浊积水道沉积体系,自南西向北东,顺着物源的方向,砂体单层厚度减薄,泥岩隔夹层逐渐增多。根据各井钻遇情况来看,黄流组主要发育两种类型的泥岩隔夹层,第一类为发育于黄流组中下部砂组间的泥岩,井间横向对比性好,单层厚度较大,基本超过10 m,高自然伽马特征明显;第二类是发育于黄流组上部砂组间及砂组内的泥岩,以中等自然伽马齿化为主,单层较薄,大部分厚度小于5 m,井间对比性差。

综合分析区域沉积演化规律及各井区气水分布情况,认为第一类泥岩在各井区内分布范围较广,以隔层为主;第二类泥岩沿着峡谷呈局部小范围分布,以夹层为主。对于天然气开发来说,第一类泥岩封隔作用好,可以将气藏分隔成不同的压力系统,一般厚度较大,相对较易识别;第二类泥岩厚度薄,有一定的封隔作用,不能有效分隔气藏,但第二类泥岩分布范围与含气范围的相对大小关系对气田开发影响较大,如果泥岩分布范围大于含气范围,泥岩对于底水气藏地层水具有明显封隔作用,但同时也会影响储量的充分动用;反之,不影响储量动用,但对于底水气藏地层水的封隔作用有限。研究区第一类泥岩与第二类泥岩均较为发育,但第二类泥岩分布规律复杂,对开发方案的编制影响大,因此,笔者更关注第二类泥岩。

研究区泥质隔夹层主要发育于深海泥质与天然堤沉积微相。其中深海泥质沉积特征相对明显,表现为高自然伽马特征,岩性相对均一,测井曲线上波动幅度小,区域的对比性较好,可以分隔不同的气藏,结合气水分布情况较易判定;天然堤沉积微相中的泥岩相对不纯,是在重力流沉积过程中,由于靠近主水道边部,水动力减弱的背景下形成的,岩性表现为粉砂岩或者泥质砂岩与薄层泥岩互层,单层厚度较小,自然伽马曲线锯齿状明显,通常有一定的延伸范围,但识别难度相对较大。值得注意的是,深水沉积中提到的天然堤常应用于深水峡谷或者浊积水道体系内溢岸流体形成的沉积[9-12],本质上属于峡谷壁内浊积水道内流体溢出水道,是在水道和峡谷壁间形成的沉积,厚层砂岩也有一定的比例,尤其是在靠近水道的部位。

3 泥岩隔夹层分布预测

3.1 泥岩隔夹层分布预测方法

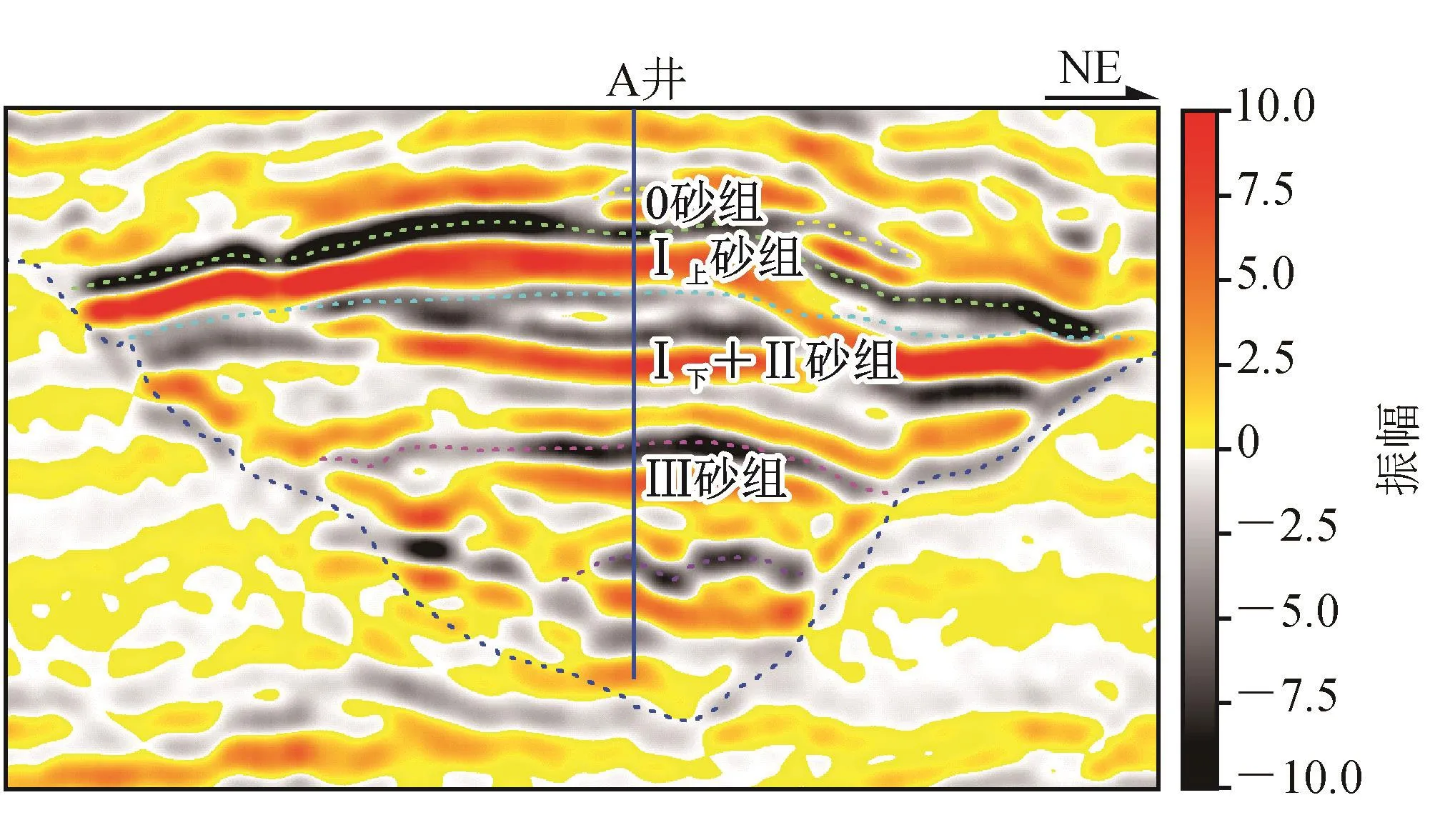

目前常用来解决薄层的反演方法为地质统计学反演方法,但地质统计学反演要求工区内的井多且分布较均匀,对于陆地油气田重力流沉积储层,由于没有水深的限制,钻井相对较多,可以基于钻井通过地质统计学研究来确定隔夹层的分布范围。而深水气田由于投资大,风险高,气田内钻井资料少,井间距离多大于10 km,一井一砂,无法通过地质统计学研究来确定隔夹层的分布范围。特别是第二类泥岩夹层,单层厚度大多小于5 m,而目前气田目的层段地震分辨率仅为22 m,常规资料无法有效识别这些泥岩隔夹层(图2),同时气田钻井较少,也不能满足地质统计学方法的要求。

图2 陵水17-2气田过A井黄流组常规地震解释时间剖面图

为了开展研究区薄泥岩隔夹层的预测,考虑到水深井少的特点,确定了以泥岩成因为主导,地球物理预测为手段的预测方法,明确以第二类薄层泥岩为研究重点。对于其中的薄层问题,为了提高薄层泥岩的识别精度,需要提高高频地震信号[13-14],以改善地震数据对薄层的识别能力。笔者采用HFE(High Frequency Expanding)拓频处理技术处理原始地震数据[15-18],采用对子波直接进行压缩的方式来提高分辨率,等效于将一个由低频子波形成的地震数据转换为由高频子波形成的地震数据,不需要求取子波,只需根据地震数据的品质,选定合适的子波压缩系数,从而得到高分辨率地震数据。该方法避开了常规反褶积以删除为主要手段消除子波影响的方法所带来的难题,因此能很好地保持地震子波的时变、空变特征,进而能很好保持地震数据的相对振幅关系与时频特性,所以在平面展布上能保持地质构造形态不变,并在此基础上丰富构造细节,凸显地层界面在空间上的变化特点。

对于少井的特点,优选了对井数据依赖性小的基于小波边缘分析建模的AIW(Acoustic Impedance Inversion based on Wavelet Edge Analysis Model Construction)波阻抗反演方法[19]。该方法利用直接从地震数据本身获取的反映岩性细微变化的地震特征参数,联合测井数据,参与建模;在迭代反演过程中,根据地震特征参数的性质进行模型扰动,使反演能更为精确的向实际地质模型方向收敛。该方法充分利用地震信息,减少了对井数据及初始模型的依赖程度,提高了反演的精度和真实分辨率,使反演结果能更好地反映实际地下地质情况。同时结合泥岩隔夹层的成因和分布规律,进一步提高对岩性的识别能力,实现在波阻抗数据体上直接对目标体进行追踪和解释。

3.2 泥岩隔夹层地球物理响应特征

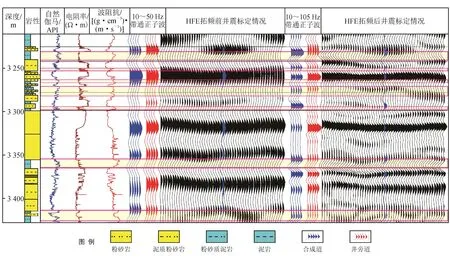

通过对陵水17-2气田的岩性解释、测井曲线特征及测井解释成果综合分析,认为泥岩隔夹层相对于含气砂岩表现为高自然伽马、低电阻率、高密度、高速度及高波阻抗特征;泥岩隔夹层相对于含水砂岩表现为高自然伽马、略高电阻率、偏高密度、偏高速度及偏高波阻抗特征(图3)。为了更好地分析各井的泥岩隔夹层电性与地球物理响应特征,以该气田A井为例,绘制了黄流组自然伽马与波阻抗的交汇图,发现含气砂岩表现为最低波阻抗特征,含水砂岩相对含气砂岩表现为略高波阻抗,泥岩隔夹层表现为最高的波阻抗特征,但与含水砂岩有部分重叠,区分不是很明显。

图3 A井黄流组自然伽马与波阻抗分段交汇图

考虑到黄流组上段与中下段泥岩的成因不同,为了更清晰地反映泥岩隔夹层的特征,对黄流组开展分段研究,绘制上段(0—Ⅰ下砂组)、下段(Ⅱ—Ⅲ砂组)的自然伽马与波阻抗交汇图。从交汇图上可以看到,在上段地层中,泥岩相对含气砂岩表现为高波阻抗特征,泥岩的波阻抗大于5 900 [(g/cm3)·(m/s)](图3);在下段地层中,泥岩相对含水砂岩及含气砂岩表现为高波阻抗特征,泥岩的波阻抗大于7 000 [(g/cm3)·(m/s)],且与含水砂岩的分类性较好(图3)。通过分段分析,泥岩与砂岩的区分度有所提升。

3.3 HFE拓频处理及AIW波阻抗反演

3.3.1 HFE拓频处理

HFE拓频处理中的唯一参数为子波压缩系数,利用不同的压缩系数进行多次试验,并分析拓频效果,以选取最合适的子波压缩系数。在对原始地震数据进行频率扫描及时频分析的基础上,结合地震数据的品质,选定1.6、1.8、2.0、2.2共4种子波压缩系数开展拓频处理,选择联井线参数开展试验工作。随着子波压缩系数从1.6到2.2的逐渐增大,地震数据对薄泥岩隔夹层的识别能力逐渐增强,采用地震数据频率扫描实时监控,保证在分辨率得到明显提高的同时,信噪比、相对振幅关系得到很好地保持。最后确定该气田的最优子波压缩系数为2.0,处理后频带拓宽了55 Hz(频带宽度由10~50 Hz拓宽到10~105 Hz),主频由30 Hz拓宽到55 Hz,对地层的分辨能力由22 m提高到为12 m。同时根据井震资料的特征,进一步对地震反射层位进行标定;辅以相关曲线及地质认识,对合成地震记录进行调整,直至与实际地震记录特征基本一致,保证拓频前后合成记录与地震的对应关系均较好。

气田范围内原始地震数据可以识别第一类泥岩,如Ⅱ砂组与Ⅲ砂组间的泥岩在原始地震数据上可分辨,在拓频后的地震数据上变化不大;对于第二类泥岩,如黄流组上部Ⅰ砂组内沉积的薄互层砂泥岩,原始地震数据仅为1个宽缓的波峰、1个宽缓的波谷的响应,利用该数据反演只能识别出1套高波阻抗的地层,而拓频处理后的地震数据为3个波峰、3个波谷响应,且与井上的合成记录有较好的对应关系,利用该数据反演可由原来的1套高波阻抗层反演为3套高波阻抗层夹2套低波阻抗层的特征,大大地提高了地震数据对于泥岩隔夹层的识别能力(图4)。

3.3.2 AIW波阻抗反演

完成地震资料拓频处理后,地震分辨率有所提升,但对于识别5 m以下的隔夹层,依然存在一定的不确定性,因此需要开展AIW波阻抗反演以进一步提高地震数据对泥岩隔夹层的识别精度。利用小波边缘分析方法从HFE处理后的地震数据中提取地震特征参数信息,结合标定后的井波阻抗数据及地震解释层位信息,建立AIW反演初始阻抗模型,并参与迭代反演计算的控制,使得运算收敛快速,反演结果正确,最后充分利用反演的信息和地震数据的信息,并结合地质认识,对研究层段在剖面上和平面上的分布进行研究预测。

图4 过A井黄流组地震数据拓频前、后井震标定对比图

AIW波阻抗反演的剖面纵向分辨率较高,横向变化清晰自然,泥岩隔夹层的响应特征清晰。结合井震标定的结果,在三维工区范围内对黄流组自下而上追踪了Ⅲ与Ⅳ砂组间的泥岩的顶和底、Ⅱ与Ⅲ砂组间泥岩的顶和底、Ⅰ下与Ⅱ砂组间泥岩的顶和底、Ⅰ下砂组内部泥岩的顶和底、Ⅰ上与Ⅰ下砂组间泥岩的顶和底、Ⅰ上砂组内部泥岩的顶和底,以及0与Ⅰ上砂组间泥岩的顶和底(图5)。

图5 过A井黄流组AIW波阻抗反演剖面图

根据AIW波阻抗反演成果,对各井区各泥岩隔夹层开展了横向追踪,并编制了平面厚度图。从预测结果来看,Ⅲ与Ⅳ砂组间、Ⅱ与Ⅲ砂组间泥岩分布稳定,易于追踪,为隔层;而Ⅰ下与Ⅱ砂组间、Ⅰ下砂组内、Ⅰ上与Ⅰ下砂组间、Ⅰ上砂组内泥岩横向变化较快,平面连续性不好,为夹层;0与Ⅰ上砂组间泥岩虽然仅在个别井区分布,但其展布范围基本可以覆盖I上砂组的含气边界,依然为隔层。整体来看,黄流组下部Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ砂组间泥岩厚度大,分布稳定,沿峡谷连片分布,封隔性好;黄流组上部的Ⅱ、Ⅰ下、Ⅰ上砂组间和内部泥岩厚度薄,横向连续性差,各砂组靠近峡谷壁位置泥岩相对厚,而往峡谷中心线靠近,泥岩厚度减薄,易发生泥岩尖灭和天窗,有一定的封隔作用;0与Ⅰ上砂组间泥岩分布局限,但依然有封隔作用。

3.4 泥岩隔夹层预测成果的应用

根据揭示的泥岩隔夹层的变化特征综合分析,明确了各砂组泥岩的分布情况,认为该井区黄流组上部发育的第二类泥岩,Ⅰ上砂组内部泥岩层横向变化较大,局部存在泥岩尖灭的特征,Ⅰ下砂组内的泥岩仅在局部范围发育,Ⅰ下与Ⅱ砂组间泥岩层存在泥岩尖灭的特征,Ⅰ上与Ⅰ下砂组间泥岩层存在泥岩尖灭的特征,各个泥岩在平面均有一定的分布范围,但是在含气范围内局部存在天窗或尖灭的情况,还是属于夹层的范畴;0与Ⅰ上砂组间泥岩虽分布局限,但其展布范围大于下伏I上砂组的含气边界,为隔层。而对于黄流组下部的第一类泥岩,Ⅲ与Ⅳ砂组间、Ⅱ与Ⅲ砂组间泥岩分布范围较广,封隔性较好(图5)。

结合泥岩隔夹层的分布预测情况,在后续气藏开发方案编制过程,对开发井的平面位置、井轨迹的设计及射孔方案的确定开展了相关优化,对于黄流组上部发育薄互层泥岩的井区,考虑到泥岩基本以夹层为主,平面有一定的展布范围,各砂组间基本都是连通的,且对于储量的动用影响不大,且有一定的挡水作用,因此水平段及射孔段尽量设计在薄互层泥岩发育区的中上位置,对于不同砂组合层开采,但同时避免开发井部署在存在泥岩尖灭或泥岩天窗的位置,既能有效动用储量,又能有效的避水;而对于黄流组下部发育厚层泥岩的各砂组,需要分层开采,综合考虑储量动用情况和避水措施来进一步优化开发方案。

4 结论

1)研究区主要发育两种类型的泥岩,深海泥质沉积泥岩与天然堤沉积泥岩。其中深海泥质沉积泥岩表现为高自然伽马特征,区域对比性较好,可以分隔不同的气藏,较易判定。天然堤沉积泥岩相对不纯,单层厚度较小,自然伽马曲线锯齿状明显,有一定的延伸范围,识别难度较大。

2)通过HFE高频拓展处理,可以提高地震数据纵横向分辨率,三维地震数据频带宽度从10~50 Hz拓宽到了10~105 Hz,频带拓宽了55 Hz,地震数据的主频由30 Hz提高到55 Hz,分辨能力由22 m提高到12 m;AIW波阻抗反演进一步提高了地震数据对泥岩隔夹层的识别精度。基于两种技术的组合可以对薄层泥岩隔夹层在平面的分布开展有效的追踪。

3)采用HFE拓频技术与AIW波阻抗反演技术可以有效提高薄层泥岩的识别精度,对于开发方案的编制有一定的技术支撑,也为后续相似背景的油气田的开发有借鉴作用。