配方施肥改善油橄榄丛枝形成的效果分析

2021-01-04刘金凤苏智良赵永丰李翠萍

刘金凤,苏智良,赵 平,赵永丰,李翠萍,陈 鹏,严 媛

(1.云南省林业和草原技术推广总站,云南 昆明 650224;2.云南省林业和草原科学院,云南 昆明 650204; 3.英国伦敦大学学院,英国 伦敦 WC1E6BT)

油橄榄Olea europaea是世界著名的优质木本油料树种,主产地中海区域,有4 000 多年的栽培历史。油橄榄鲜果可榨取橄榄油,橄榄油系列产品有护肤品、日用品等[1-3],也可加工为美味的餐用果品(盐渍和糖渍)。橄榄叶可加工为油橄榄茶,可用来提取茶多酚。

油橄榄被引入中国有近60年的历史。在20世纪70年代,油橄榄曾被广泛种植于长江中下游和江南各省区的亚热带地区,由于其生态系统与原产区有较大差异,多数地区的油橄榄结实几年后常出现树势早衰的现象。近几年,云南油橄榄种植进入了快速发展期,至2018年以企业为主并带动农户种植近86 667 hm2,主要种植于金沙江河谷地区的楚雄州永仁县、丽江市玉龙县和永胜县,及滇中地区的玉溪市峨山县和易门县等[4]。在金沙江干旱河谷地区,因气候适宜,油橄榄生长繁茂,叶色浓绿[1]。其中,永胜县六德乡种植近200 hm2橄榄林,但永胜县油橄榄林所在地块属于长期造林不成功的造林困难地段,土壤有机质含量低,N、P、K 供给不协调,且未检测到硼,按土壤成分分为低或偏低级别。

种植油橄榄最理想的土壤是富含钙质且pH7 ~8 的砂质土壤。在云南省酸性红壤较为普遍,油橄榄种植地的土壤多为中性至微酸性土壤[4]。硼是油橄榄需量较大的微量元素,在油橄榄营养生理代谢中起重要作用。硼能促进花芽分化和细胞分裂,加强花粉粒活力,促进种子、果实或纤维的形成,促进糖类和水的代谢以及蛋白质的合成。缺硼产生的生理障碍比较明显,首先根尖、茎尖受害,新梢顶端枯萎,从而刺激新梢的侧芽萌发,形成节间极短的细弱小短枝。新生的小短枝继续焦梢枯死,侧芽再次萌发,形成多级假二叉分枝,同时整株树冠的叶片变成淡绿色,叶尖由最初的萎黄到坏死,叶片下垂,严重时干和枝的韧皮部组织变成棕褐色并坏死,整株树枯死。在该造林地块种植1年后的油橄榄‘佛奥’(‘Frantoio’)品种40%的幼树枝短呈丛状、小枝枯梢、树皮粗糙、小叶尖端焦枯、树体矮小、发枝量少,即土壤缺硼引发形成油橄榄丛枝。

目前,生产当中也有补硼的应用,但是由于未应用合理的配方肥,当年补硼,第2年症状得到缓解后仍会再次形成丛枝,治标不治本,应通过增加土壤有机质同时补硼,改良土壤结构,加强栽培管理,来缓解油橄榄缺硼症[2]。邓煜等[5]开展了油橄榄配方肥研究,提出施用有机肥和无机肥的混合肥比单纯施用有机肥对新梢生长量更有促进作用,促产效果显著,同时提出施用硼肥可使油橄榄成年树增产7%。也有对油橄榄病虫害防治的研究报 道[6-9]。但鲜见防治油橄榄丛枝及施用配方肥改善油橄榄丛枝的研究报道。本研究中以形成丛枝的油橄榄幼树作为试验对象,进行配方施肥试验,连续3年对试验树的地径、新梢生长量、发枝量等开展调查和比较,研究可改善油橄榄丛枝的有效配方肥,旨在为油橄榄产业发展提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验地位于永胜县六德乡玉水村,距县城 30 km。海拔1 778 m,属亚热带季风气候,年平均气温16.3 ℃,年平均降雨量788.4 mm,降雨集中在7—9月。属中山地貌,地势西北高、东南低,为中等切割的构造侵蚀地貌,属于长期造林不成功的困难地段。土壤pH6.31,石砾含量大于或等于15%,土壤有机质含量19.2 g/kg,水解性氮含量75.3 mg/kg,速效磷含量4.36 mg/kg,速效钾含量162.0 mg/kg,速效钙含量366 mg/kg,未检测到硼。

1.2 材 料

以2015年7月种植的油橄榄品种‘佛奥’为研究对象,树龄1 a。

生物有机肥:N-P2O5-K2O 含量不低于6.0%,有机质含量不低于45%,有益菌含量大于1.5× 108个/g;尿素(CH4N2O):总氮含量46.7%。硼砂(B):硼含量95%。过磷酸钙(CaP2H4O8):有效P2O5含量不低于16.0%。

1.3 试验设计

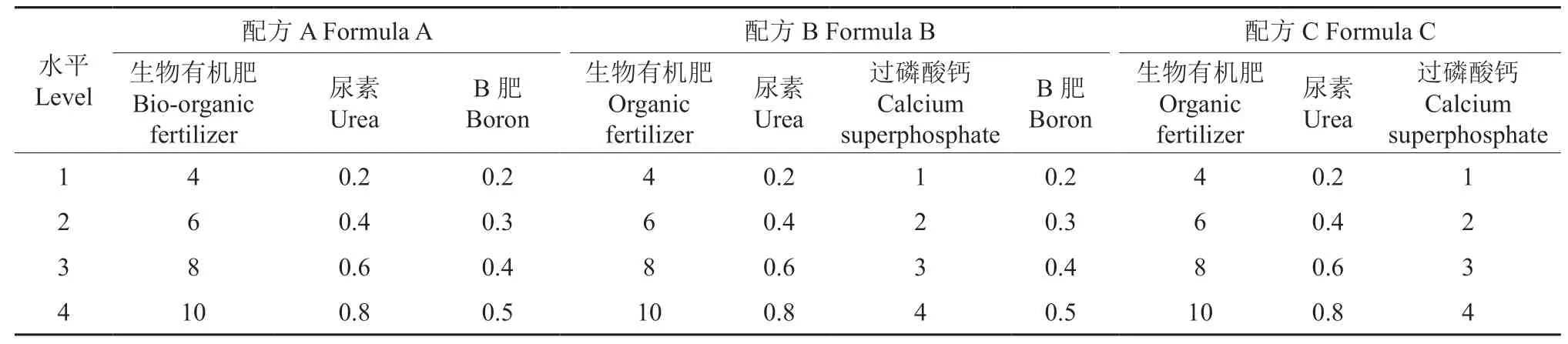

将肥料组合、配比、肥量等3 个关键因子作为主要试验因子,采用单因素4 水平设计,试验设计见表1。各配方的每个水平为1 个处理,每个处理5 个重复,每个重复3 株树,3 个配方共计180 株油橄榄。种植基地为较有规则的台地,为避免或尽量降低交互作用影响,但又不影响比较效果,3 个配方试验在同一区域同一坡面的不同台地进行,各水平间设2 株隔离树。试验树总体长势差异较小,形成丛枝的植株集中。

表1 施肥配方设计Table 1 Experimental design of formula fertilization kg/株

1.4 方 法

1.4.1 施 肥

配方A 试验区:10月环状沟分次施入生物有机肥和硼肥,次年3、5月分别穴状施入1/2 尿素。配方B 试验区:10月环状沟分次施入生物有机肥、硼肥和1/2 过磷酸钙,次年3、5月分别穴状施入1/2 尿素,次年5月施入1/2 过磷酸钙。配方C 试验区:10月环状沟分次施入生物有机肥和过磷酸钙,次年3、5月分别穴状施入1/2 尿素。

1.4.2 指标调查

2016—2018年,每年11 中旬,观测样树的地径、新梢生长量、发枝量。用钢卷尺测量全部样树的地径和30 条新梢长,取平均值,发枝量进行全株调查。2018年样树试花,统计试花株率。

1.5 数据分析

使用Excel 和SPSS 13.0 软件进行试验数据分析处理,采用LSD 法进行多重比较。

2 结果与分析

2.1 不同配方肥对油橄榄新梢生长的影响

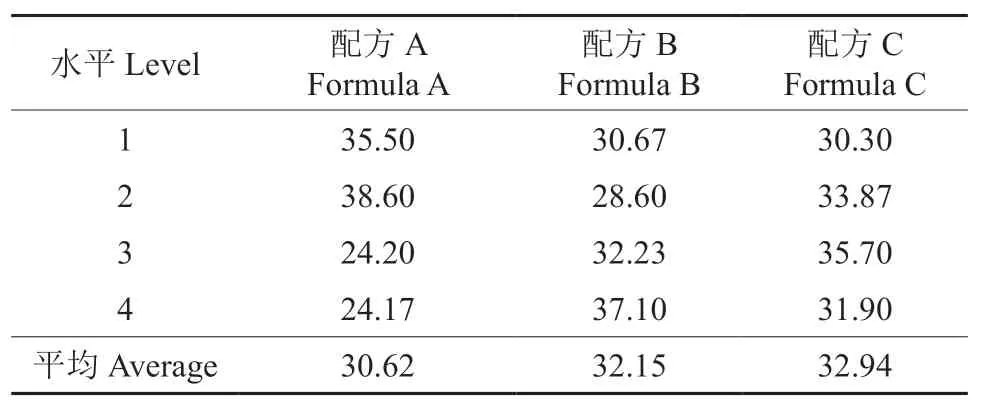

新梢生长量是树体营养状况的直接表现形式,是表征施肥效应的重要指标[10-11]。不同配方肥处理下油橄榄新梢生长量见表2。由表2 可知,配方A 处理下,新梢生长量在1 ~2 水平随着施肥量的增加而增加,在2 ~4 水平随着施肥量的增加而降低,即2 水平的新梢生长量最大,为 38.6 cm,4水平的最小,为24.17 cm。配方B处理下,新梢生长量在1 ~2 水平随着施肥量的增加而降低,在2 ~4 水平随着施肥量的增加而增加,4 水平的新梢生长量最大,为37.10 cm,2 水平的最小,为28.60 cm。配方C 处理下,新梢生长量在1 ~3水平随着施肥量的增加而增加,在3 ~4 水平随着施肥量的增加而下降,即3水平的新梢生长量最大,为35.70 cm,1 水平的最小,为30.30 cm。根据新梢生长量由大到小排序,各配方依次为配方A 的2水平、配方B 的4 水平、配方C 的3 水平。配方C 的平均新梢生长量最高(32.94 cm),其次是配方B(32.15 cm),最小是配方C(30.62 cm)。 新梢生长量和肥量之间无明显的线性关系,新梢生长量未随施肥量的增加而增加。

表2 不同配方肥处理下油橄榄的新梢生长量Table 2 Growth of new branches by different treatments of formula fertilizer cm

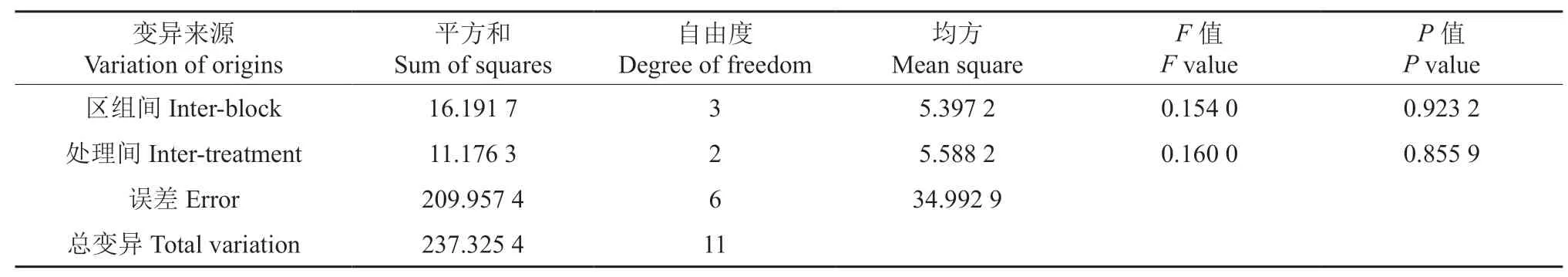

对不同配方肥处理下油橄榄新梢生长量进行方差分析,结果见表3。由表3 可知,3 种配方之间 (F=0.160 0,P=0.855 9),4 个水平之间差异不显著(F=0.154 0,P=0.923 2),表明3 种配 方肥对油橄榄新梢生长量的影响差异不显著。

2.2 不同配方肥对油橄榄地径生长的影响

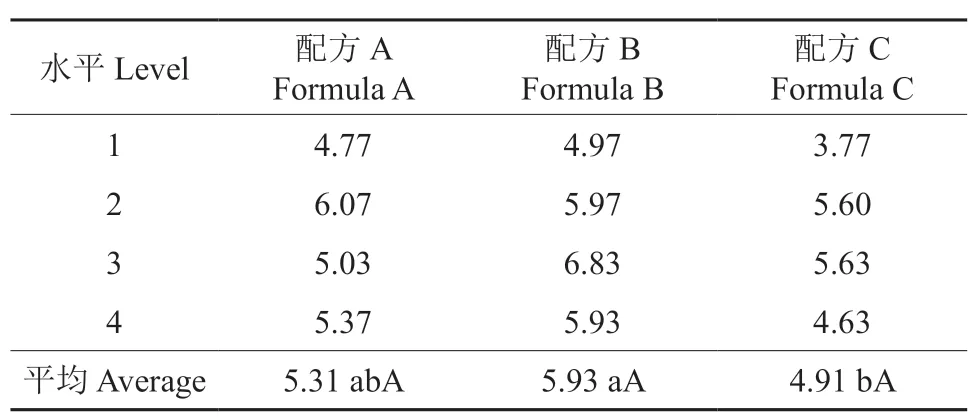

不同配方肥处理下油橄榄的地径见表4。由表4 可知,配方A 处理下,地径在1 ~2 水平随着施肥量的增加而增加,在2 ~3 水平随着施肥量的增加而降低,在3 ~4 水平随着施肥量的增加而增加,2 水平的地径最大,为6.07 cm,1 水平的最小,为4.77 cm。配方B 处理下,地径在1 ~3水平随着施肥量的增加而增加,在3 ~4 水平随着施肥量的增加而降低,即3 水平的地径最大,为6.83 cm,1 水平的最小,为4.97 cm。配方C处理下,地径在1 ~3 水平随着施肥量的增加而增加,在3 ~4 水平随着施肥量的增加而下降,3水平的地径最大,为5.63 cm,1 水平的最小,为 3.77 cm。根据地径由大到小排序,各配方依次为配方B 的3 水平、配方A 的2 水平、配方C 的3 水平。配方B 的平均地径最高(5.93 cm),其次是配方A(5.31 cm),最小是配方C(4.91 cm)。 地径与肥量之间无明显的线性关系,地径未随施肥量的增加而增加。

表3 不同配方肥处理下油橄榄新梢生长量的方差分析Table 3 Analysis of variance for new branches growth by different treatments of formula fertilizer

表4 不同配方肥处理下油橄榄的地径†Table 4 Growth of ground diameter by different treatments of formula fertilizer cm

对不同配方肥处理下油橄榄的地径进行方差分析,结果见表5。由表5 可知,3 种配方之间地径的差异显著(F=4.570 0,P=0.062 2),4 个水平之间差异显著(F=5.334 0,P=0.039 5<0.05), 表明3 种配方肥对油橄榄地径的影响差异显著,各水平间地径差异显著。进一步进行多重比较,结果表明配方B 与配方C 间油橄榄平均地径的差异显著,配方A 与配方B 间及配方A 与配方C 间油橄榄平均地径无显著差异(表4)。

表5 不同配方肥处理下油橄榄地径的方差分析Table 5 Analysis of variation for growth of ground diameter by different treatments of formula fertilizer

2.3 不同配方肥对油橄榄发枝量的影响

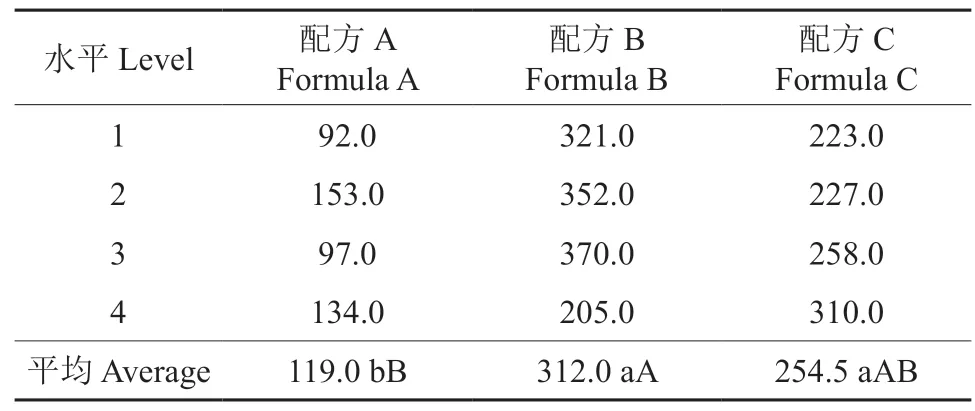

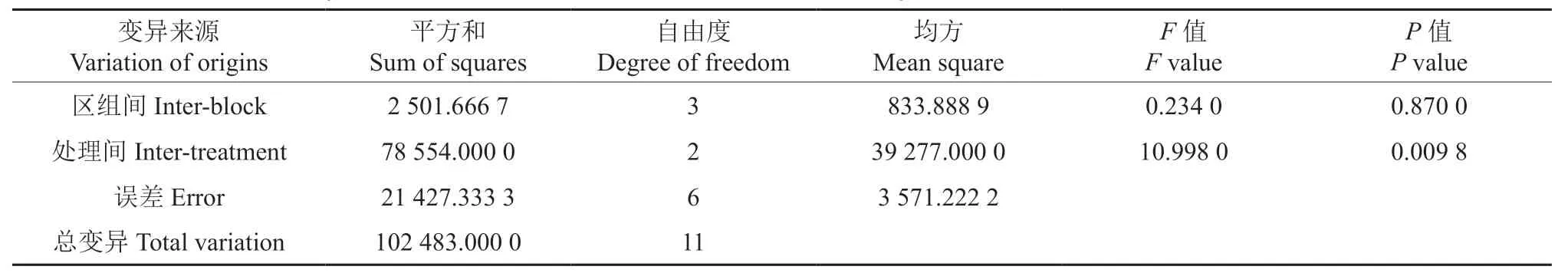

不同配方肥处理下油橄榄的发枝量见表6。由表6 可知,配方A 处理下,发枝量在1 ~2 水平随着施肥量的增加而增加,在2 ~3 水平随着施肥量的增加而降低,在3 ~4 水平随着施肥量的增加而增加,2 水平的发枝量最大,为152 枝, 1 水平的最小,为92 枝。配方B 处理下,发枝量在1 ~3 水平随着施肥量的增加而增加,在3 ~4水平随着施肥量的增加而降低,3 水平的发枝量最大,为370 枝,4 水平的最小,为205 枝。配方C处理下,发枝量在1 ~4 水平大体呈现随着施肥量的增加而增加的趋势,4 水平的发枝量最大,为310 枝,1 水平的最小,为223 枝。根据发枝量由大到小排序,各配方依次为配方B 的3 水平、配方C 的4 水平、配方A 的2 水平。配方B 的平均发枝量最大(312.0 枝),其次是配方C(254.5 枝),最少是配方A(119.0 枝)。发枝量和肥量之间无明显的线性关系,发枝量未随施肥量的增加而增加。

表6 不同配方肥处理下油橄榄的发枝量Table 6 Number of new branches by different treatments of formula fertilizer

对不同配方肥处理下油橄榄发枝量进行方差分析,结果见表7。由表7 可知,3 种配方之间发枝量的差异极显著(F=10.998 0,P=0.009 8<0.01), 4个水平之间差异不显著(F=0.234 0,P=0.870 0), 表明3 种配方肥对油橄榄发枝量的影响差异显著,但各水平间发枝量差异不显著。进一步进行多重比较,结果表明,配方A 与配方B 间油橄榄平均发枝量的差异极显著,配方A 与配方C 间平均发枝量的差异显著,配方B 与配方C 间油橄榄平均发枝量无显著差异(表6)。

表7 不同配方肥处理下油橄榄发枝量的方差分析Table 7 Analysis of variation for number of new branches by different treatments of formula fertilizer

2.4 不同配方肥对油橄榄试花株率的影响

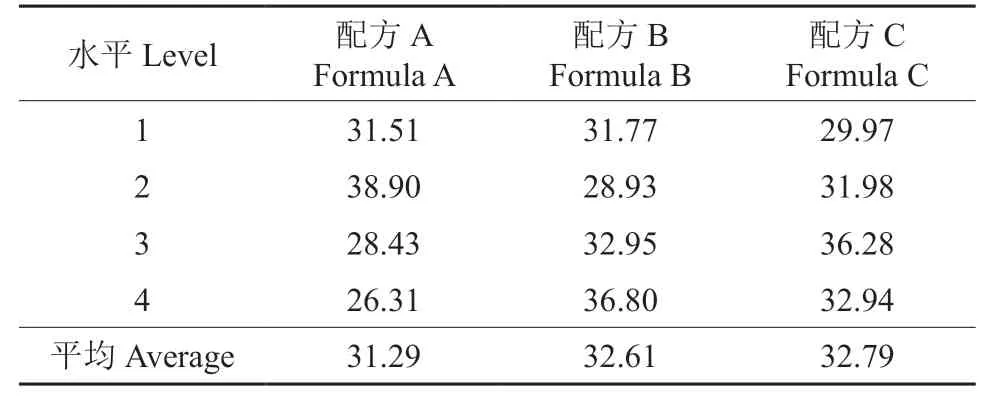

不同配方肥处理下油橄榄的试花株率见表8。由表8可知,配方A处理下,2水平的试花株率最高,为38.90%。配方B 处理下,4 水平的试花株率最高,为36.80%。配方C 处理下,3 水平的试花株率最高,为36.28%。‘佛奥’是传统的晚实品种,在云南正常管理水平下5年试花试果,8年后进入盛果期,在本试验3 种配方处理中均在第3年试花试果。虽然配方A 的2 水平、配方B 的4 水平、配方C的3水平的试花株率比配方B的3水平的高,但后者每株树试花的枝条量较其他3 个水平处理高20%以上。

表8 不同配方肥处理下油橄榄的试花株率Table 8 Flowering plant rate by different treatments of formula fertilizer %

3 结论与讨论

本试验结果表明,3 种配方肥处理下试验树丛枝均得到控制,树势恢复良好,并有30%以上的树试花试果。表明在施氮肥的同时,增施过磷酸钙或硼肥,或者同时增施钙肥和硼肥,均能改善油橄榄丛枝,恢复树势,并促进提早试花试果。油橄榄幼树的新梢生长量、地径、发枝量均是油橄榄营养生长的重要指标。在调查期内,3 种配方的新梢生长量、地径和发枝量均未显示出随施肥量的增加而增加的趋势,显示了肥效的滞后性、叠加性和交互性。相对而言,配方A 的2 水平,配方B 的3 水平,配方C 的3 水平的新梢生长量和地径以及发枝量均是各配方中最高的。3 种配方肥对发枝量的影响最明显,3 种配方肥间差异极显著;其次是地径,3 种配方肥间差异显著;3 种配方肥4个水平对地径的影响较大,处理间差异显著。3 种配方中,配方B 处理下,油橄榄的平均地径和发枝量均最大,分别为5.93 cm 和312.0 枝。配方C 的新梢生长量最大(32.94 cm),其次为配方B(32.15 cm),配方C 的试花株率最大(32.79%),其次为配方B(32.61%),但差异均不显著。因此,配方B,即“生物有机肥+尿素+硼肥+过磷酸钙”的配方较适用于改善油橄榄丛枝,可达到改善土壤结构,预防丛枝复发的效果,这与邓煜等[5]认为“种植油橄榄时,土壤缺硼也应补钙”的观点相符合。配方B 的3 水平对油橄榄丛枝的防治效果最好,即3月每株施0.3 kg 尿素,5月每株施0.3 kg 尿素和1.5 kg 过磷酸钙,10月每株施8 kg 生物有机肥、1.5 kg 过磷酸钙和0.3 kg 硼肥作基肥,油橄榄平均地径6.83 cm,发枝370.0 枝,新梢生长量32.23 cm。基于该试验结果,在防治油橄榄丛枝时,考虑到成本因素或仅考虑恢复幼树长势,在土壤中施氮肥的同时,可仅增施过磷酸钙或硼肥。若不计成本,并考虑在尽快增强树势的同时,有效提高幼树的试花试果率,推荐使用“生物有机肥+尿素+硼砂+过磷酸钙”的配方。

施肥是油橄榄栽培中较为复杂且难以掌握的关键技术[12-14],施肥效果有相对滞后性、叠加性,且各肥种和配方之间有交互作用[15-16],因此应对该配方防治油橄榄丛枝和提早试花试果的效果进一步深入研究。由于试验周期相对较短,本研究中初步探讨了不同配方的不同水平对油橄榄丛枝的改善效果,下一步有待在云南省其他油橄榄种植区域对更多的影响因素开展综合研究,在云南省其他地域开展本研究中筛选的有效配方肥的中试和推广应用,开发适用于云南省油橄榄种植区域有效预防和改善油橄榄丛枝的专用配方肥。