馆藏金属器物上浅蓝色铜锈蚀物的辨别与成因分析

2021-01-04王全玉

王全玉

(山东大学环境与社会考古国际合作联合实验室,山东青岛 266237)

0 引 言

博物馆藏金属制品,特别是展示的器物,大都经过了清理和修复,表面通常没有不稳定锈蚀物。然而有些器物表面本身带有土壤中的氯化物,有些器物受环境中氯化物的影响,会生成有害锈(也称粉状锈),导致器物出现裂痕或部分脱落,使未腐蚀的金属接触水汽、氧气和氯化物后继续腐蚀。这样的恶性循环加速金属的腐蚀,致使整个器物穿孔或瓦解[1-2]。一旦发现青铜器上出现了浅绿色的粉状锈,需要马上清理除掉,然后改善器物存放或展览的环境,将相对湿度控制在42%[3-4]以下。

关于有害锈已有大量研究,这里不再一一讨论。笔者在大英博物馆工作的15年间经常接触到馆藏青铜器上的浅蓝色铜锈蚀物。与在墓葬中形成的青铜器上的蓝色的碳酸盐、氯化物、硫酸盐以及磷酸盐[5-6]不同,这类浅蓝色铜锈蚀物为铜的有机盐。这些有机盐的成分有的简单,有的复杂,对其断定往往很困难。尽管在西方已有一些研究报道[7-9],但在国内鲜有报道。本研究将回顾文物保护领域对此类锈蚀物的研究历史,报道研究实例,分析其成因,为文物的保护和保存提供建议。

1 研究历史

青铜器上最常见的浅蓝色铜锈蚀物是蓝铜钠石[chalconatronite,Na2Cu(CO3)2·3(H2O)],最早在1955年被发现于埃及古代青铜器上[10],曾一度被认为只存在于埃及青铜器上,因为那里是沙质土壤,富含钠离子。国内学者近年在敦煌出土的一件汉代的铜牛车的锈蚀产物中发现了蓝铜钠石[11]。蓝铜钠石只存在于出土青铜器上的观点一直到1982年才被改变,因为英国的文物保护工作者在曾经过化学处理的罗马时代的钱币上发现了蓝铜钠石[12],这些钱币曾被浸泡在倍半碳酸钠溶液中来除锈,残存的倍半碳酸钠与金属发生反应生成蓝铜钠石。倍半碳酸钠水溶液在我国尽管现在已很少使用,其在过去长期用于浸泡处理含氯青铜器,是标准的除氯离子方法[13]。

甲酸铜、乙酸铜等有机盐也呈蓝色,这些有机盐在出土青铜器上不存在,但在馆藏青铜器上有诸多报道,近20年来在文保研究领域引起越来越多的关注。它们是铜与有机酸如甲酸或乙酸发生化学反应的产物。有机酸来源有两种:一是展览或储存环境中所用的材料如木制品、纺织品、中纤板等[7-8];二是文物修复与清理所用的稀释的化学试剂,这在下面会详述。

除了甲酸铜和乙酸铜,文保科学家还发现了更复杂的浅蓝色铜的有机盐。在20世纪90年代晚期,Thickett和Odlyha[8]在对2 840件大英博物馆库房的埃及青铜器的保存状况普查中发现有184件上有浅蓝色锈蚀物。他们对22个样品进行X射线衍射分析,发现只有2个样品是含氯离子的乙酸铜CuCl(CH3CO2),其他20个样品是同一化合物,但在国际衍射数据库ICDD PDF中找不到任何与其匹配的物质。他们对这些样品采用包括X射线衍射(XRD)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)和热重(TG)分析进行综合研究来判断这种化合物的成分和结构,最终得出结论:是含钠离子和碳酸根的乙酸铜NaCu(CO3)(CH3CO2)。钠离子是形成这种锈蚀物不可缺少的元素,其来源可能是沙漠质地的墓葬,也可能是残存的用于去锈的化学溶液。他们将这种化合物的拉曼谱图收藏于大英博物馆科技部自建的拉曼光谱数据库作为日后研究相似样品的参考材料。

紧随其后美国的文保科学家Trentelman等[9]在埃及、希腊、亚述以及中国青铜器上发现了另一种浅蓝色的有机盐锈蚀物,这些文物的收藏机构包括底特律艺术学院、旧金山亚洲美术馆、安大略皇家博物馆、波士顿美术馆和剑桥的菲茨威廉博物馆。他们对这种浅蓝色铜锈蚀物采用X射线衍射仪、X射线光电子能谱仪(XPS)和激光拉曼光谱仪(Raman)进行详细分析并判断其成分为CuNaCxHyO6(x≤5),分子基团的比例(铜离子:钠离子:甲酸根:乙酸根)可能是1∶1∶1∶2(x=5,y=9)或1∶1∶2∶1(x=4,y=6)。文章声明尽管拉曼光谱提供了有关基团的重要信息,但这不能作为用于断定此化合物的依据,而X射线衍射的数据可作为“指纹”用于断定其存在。需要强调的是在ICDD PDF中也找不到任何与这种化合物匹配的物质。

然而,最近几年德国的文保科研人员对同样的化合物进行研究,声明Trentelman等的判断有误,其不含乙酸根,是含有钠离子和氧离子的水合甲酸铜,其化学结构为Cu4Na4O(HCOO)8(OH)2·4H2O[14-15]。他们还仅用甲酸成功合成了这种化合物,其XRD数据同Trentelman等发表的数据非常吻合。以德国文保领域Eggert教授为首的科研人员还提出了新概念——“由玻璃腐蚀诱发的金属腐蚀”,指出在含有玻璃和金属的复合器物上经常发现浅蓝色锈蚀物,其成分大多为Cu4Na4O(HCOO)8(OH)2·4H2O和Cu2(OH)3HCOO[15-19]。

笔者在大英博物馆工作的多年间接触到许多以上所述浅蓝色铜锈蚀物,在此将其分析结果和成因予以报道。

2 取样与研究方法

在博物馆藏品上最早发现锈蚀的通常是文保修复人员,一旦他们发现异常锈蚀物就会要求科研人员进行分析断定其成分,解释其成因并提供处理方法,即保留还是去除,以及对此后器物的保存和保护方案提出建议。

由于如上所述浅蓝色锈蚀物的复杂性,加上ICDD PDF中没有与之对应的参考数据,对此类化合物的断定非常困难,需要成分分析和物相分析相结合得出结论。取样一般在实体显微镜下进行,确保不对器物造成损伤。样品量非常小,只需1 mg左右。首先采用扫描电子显微镜-能谱仪(SEM-EDX)进行元素成分分析,然后采用X射线衍射仪和激光拉曼光谱仪进行相分析,将谱线同ICDD PDF以及出版物中的数据进行比较来判断其成分。所使用的扫描电子显微镜是Hitachi S-3700N Variable Pressure SEM,配备有Oxford INCA Energy system。测试参数是:电压20 kV,气压50 Pa,样品与探测器的距离为10 mm。X射线衍射分析以前采用的是飞利浦的德拜(Debye Scherrer)相机法,现在采用的是STOE MP XRD的透射模式;测试参数是:电压 40 kV,电流40 mA。拉曼光谱采用的是Jobin Yvon Infinity spectrometer的绿色(532 nm) 激光源,其投射到样品表面的最大能量为2.4 mW,但测试时只用0.6 mW的能量以避免锈蚀物因受热而发生相转变。

3 分析结果与讨论

3.1 储存或展览环境不当生成的锈蚀物

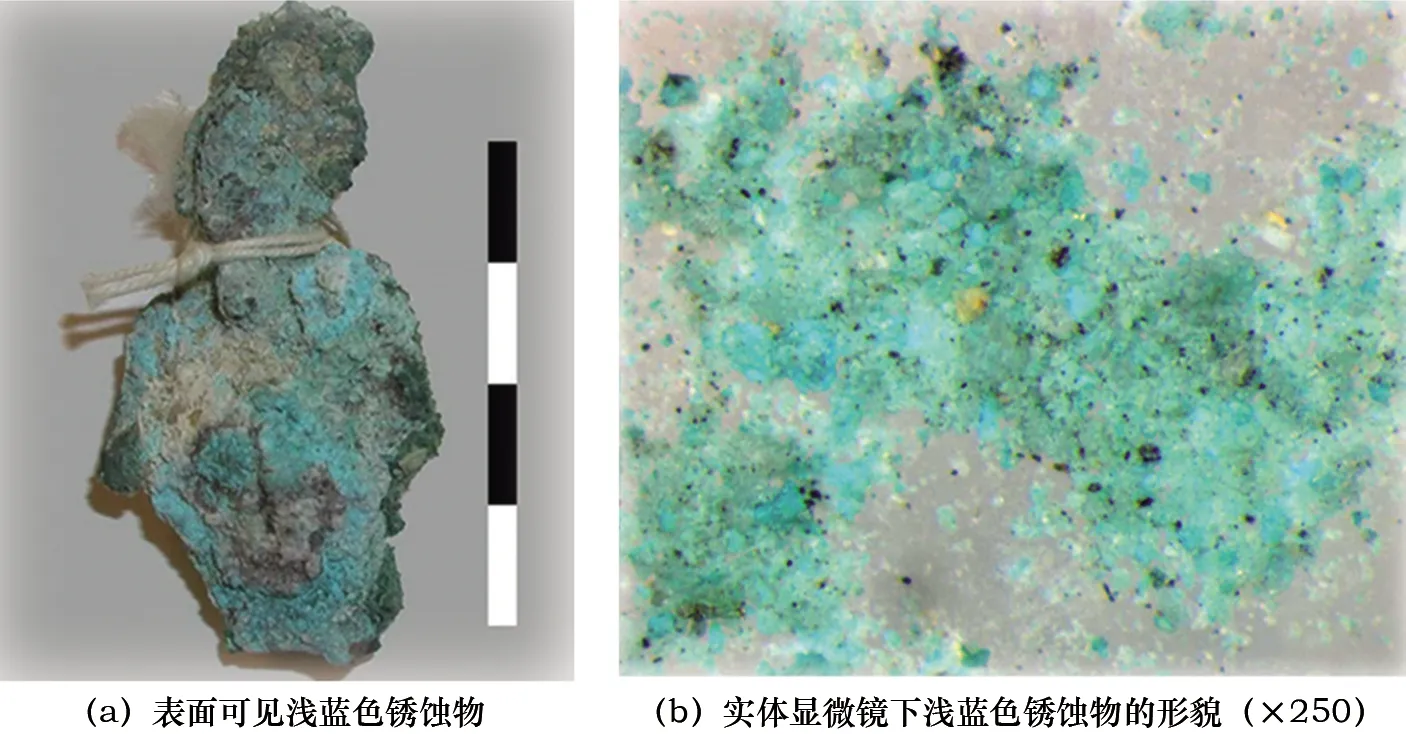

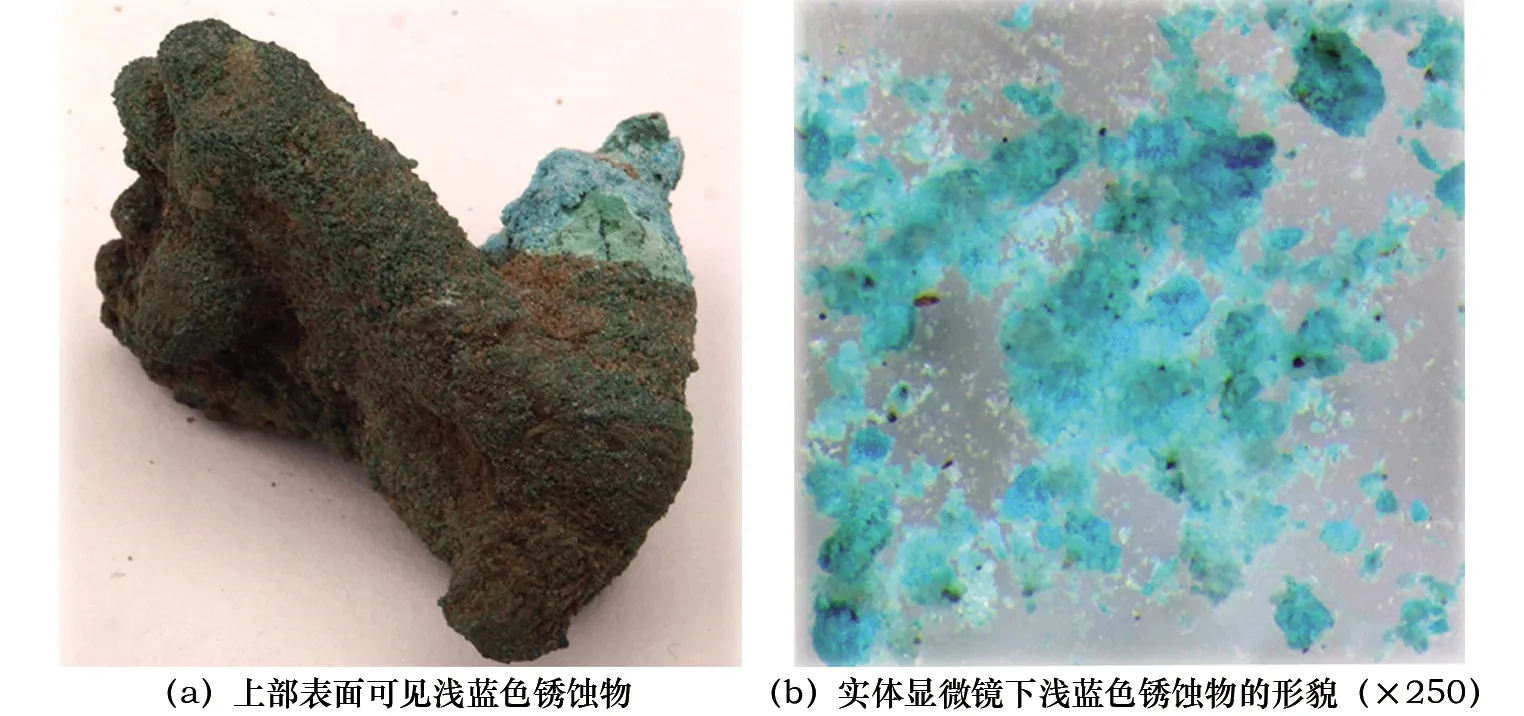

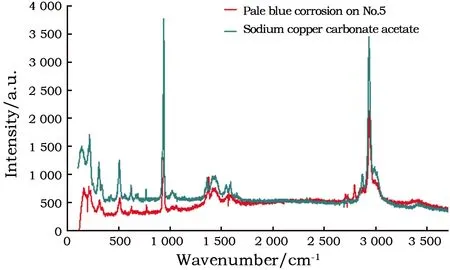

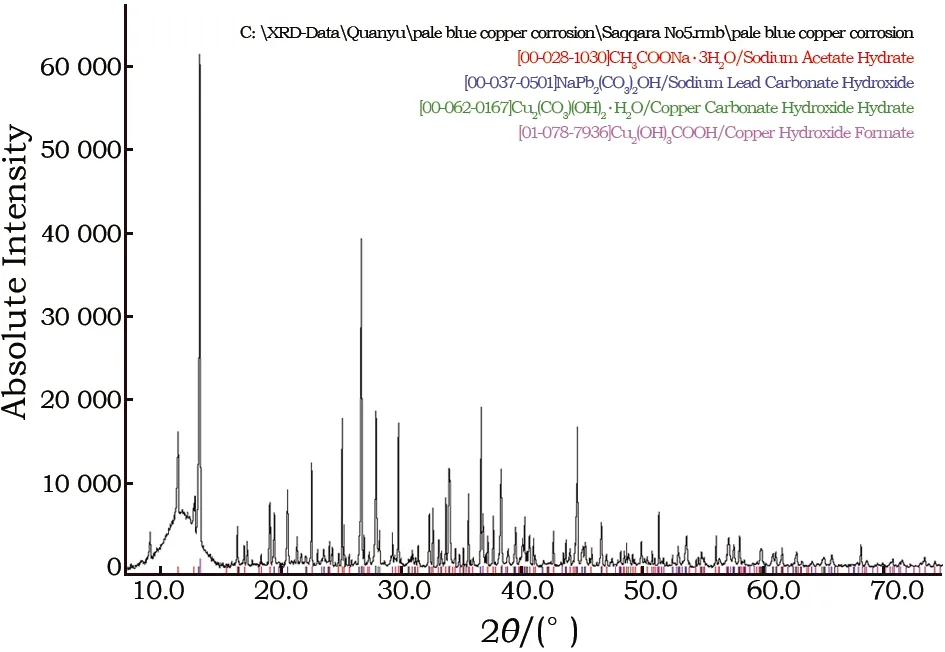

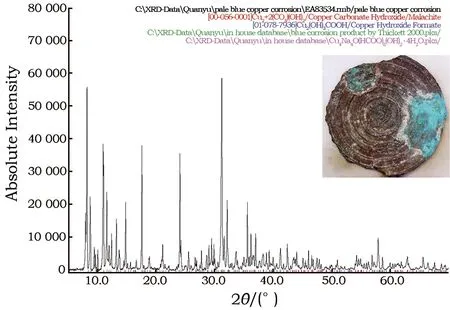

浅蓝色铜的锈蚀物最多见于埃及青铜器。下面谈及的几例埃及青铜器没有经过任何化学处理,储存于库房的木质抽屉中。2009年笔者结合一位文物保护实习生的课题对20世纪70年代出土于开罗南部约30 km的萨卡拉(Saqqara)的青铜器上的此类锈蚀物进行了研究,详情已发表在大英博物馆科技部的年刊上[20]。现仅选择两例加以讨论。分析表明图1器物上的浅蓝色锈蚀物含蓝铜钠石和三水合乙酸钠,前者为蓝色,后者为透明或白色。在显微镜下仔细观察确实发现其含有透明或白色颗粒。图2是一件脚形的器物,上部脚脖处插入一个可能是木质的鸟形器,此处表面呈浅蓝色。之前的分析断定其含有蓝铜钠石、水合硫酸铜、三水合乙酸钠,还可能有被Thickett和Odlyha[8]断定为含钠离子和碳酸根的乙酸铜NaCu(CO3)(CH3CO2),因为其拉曼光谱同这个化合物非常相似(图3)。当年XRD分析采用的是德拜相机法,衍射环记录在胶片上,晶面间距是人工读取的,精确度难以保证,对特别相近的环很难区分开,所以对混合物的分析非常困难。另外,德拜相机法测试的样品极小,可能不能代表整体情况。最近对这个锈蚀物用STOE MP衍射仪进行了XRD分析,发现其含有三水合乙酸钠、含钠的水合碳酸铅、水合碱式碳酸铜以及碱式甲酸铜(图4),即碱式碳酸铜和多种有机盐。不管是以前的分析,还是近期的分析,都表明这件器物上的浅蓝色锈蚀物含有铜的有机盐。多种铜有机盐也被发现于大英博物馆收藏的一枚出土于亚历山大的青铜镜(1873,0609.15)上;XRD分析显示其为前面提到的2种含钠离子的复杂的浅蓝色铜的有机盐NaCu(CO3)(CH3CO2)和Cu4Na4O(HCOO)8(OH)2·4H2O的混合物,另外还含有孔雀石(图5)。其中钠离子来源于墓葬的沙质土壤。这些有机盐是铜金属同库房环境中有机酸发生反应的产物。据Thickett和Odlyha[8]报道,库房中的乙酸浓度为1 000~3 000 μg/m3,远远高于保持金属稳定的环境的临界值500 μg/m3[21]。这些青铜器应该保存在一个没有有机酸的环境中。

图1 萨卡拉青铜器(8号)Fig.1 Saqqara bronze No.8

图2 萨卡拉脚形青铜器(5号)Fig.2 Saqqara bronze No.5

图3 萨卡拉脚形青铜器(5号)上浅蓝色锈蚀物的拉 曼谱图(红色)同大英博物馆自建的拉曼光谱数据库中的 NaCu(CO3)(CH3CO2)(蓝绿色)比较Fig.3 Raman spectrum of the pale blue corrosion product on Saqqara bronze No.5 (red) compared to that of sodium copper carbonate acetate in the British Museum in-house reference database (bluish-green)

图4 萨卡拉脚形青铜器(5号)上浅蓝色锈蚀物的XRD图谱Fig.4 XRD pattern of the pale blue corrosion from Saqqara bronze No.5

图5 埃及青铜镜(1873,0609.15)上浅蓝色 锈蚀物的XRD图谱Fig.5 XRD pattern of the pale blue corrosion from an Egyptian bronze mirror (1873,0609.15)

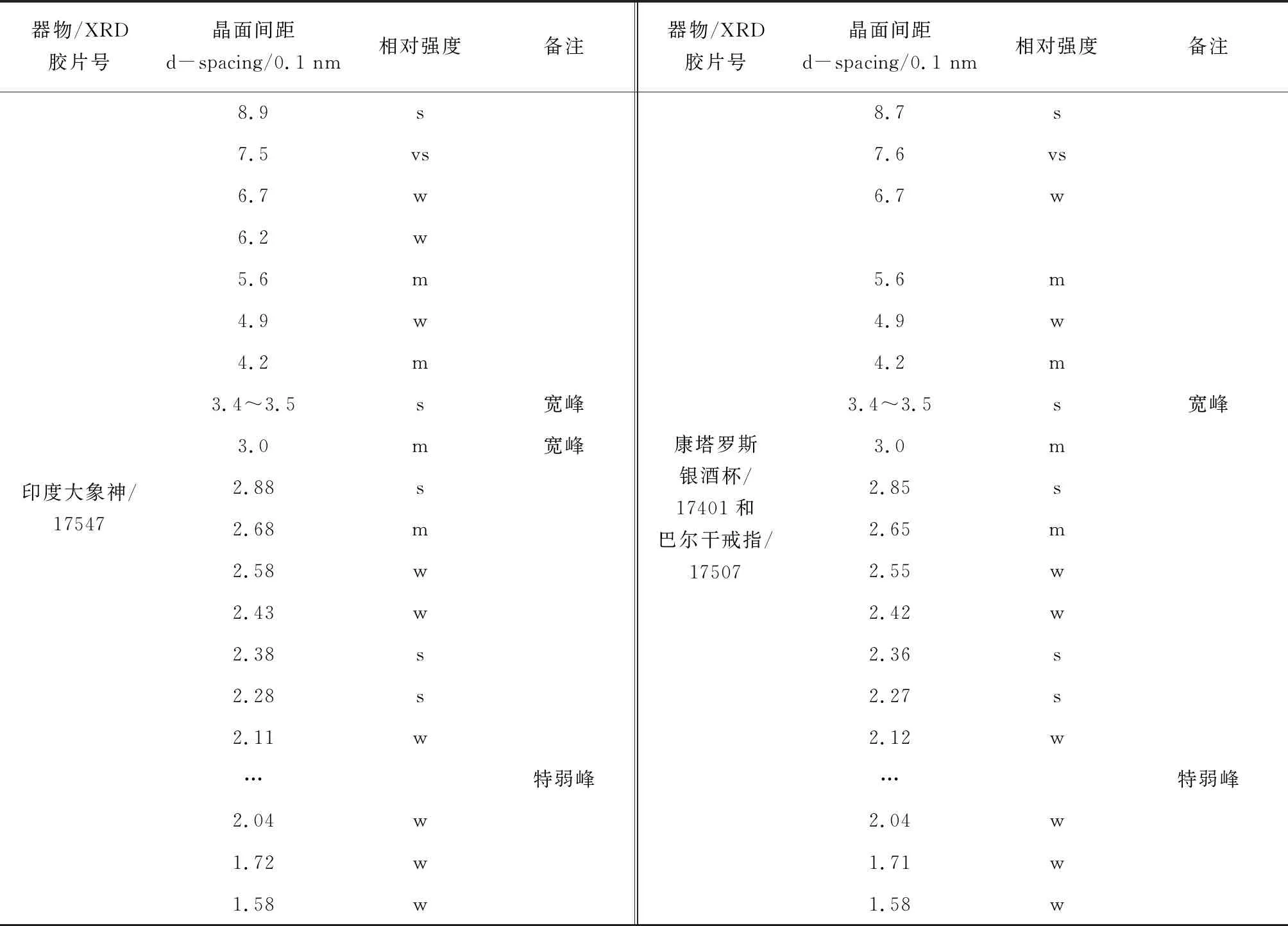

图6中的17—18世纪印度大象神(编号Ganesa+4357)铜像(含微量锡和铅)的沟槽处发现有浅蓝色锈蚀物,在2009年采用德拜相机法进行了XRD分析,晶面间距列于表1,同Trentelman等[9]定义的含有铜离子、钠离子、甲酸根和乙酸根的化合物CuNaCxHyO6(x≤5)的XRD数据相当吻合,现在看来应该是Cu4Na4O(HCOO)8(OH)2·4H2O。钠离子的来源应该是残存的墓葬土壤在沟槽处没有去除干净,因为这件器物没有化学处理的记载。浅蓝色锈蚀物也是储藏环境不当的产物。

图6 印度大象神(Ganesa+4357)铜像上凹槽处 浅蓝色锈蚀物Fig.6 Pale blue corrosion product on the recessed areas of an Indian bronze (Ganesa+4357)

图7中的印度佛像于2005—2006年借展到中国和韩国,在当地发现了其面部出现了新的浅蓝色锈蚀物,当地的文保人员认为是青铜病。这件器物返回后取样分析发现除了副氯铜矿(paratacamite)外还含有甲酸铜,应该是展览或运输环境潮湿且含有盐分以及有机酸的释放物所引起的。当然应该清除锈蚀物,然后将器物展览或储存在低湿度和无有机酸的环境中。

图7 印度铜佛像(1905,1218.1)面部上的浅蓝色锈蚀物Fig.7 Pale blue corrosion product on the face of an Indian copper alloy Buddha statue (1905,1218.1)

表1 浅蓝色铜锈蚀物的德拜相机法XRD分析结果Table 1 XRD results of the pale blue copper corrosion products by Debye Scherrer camera method

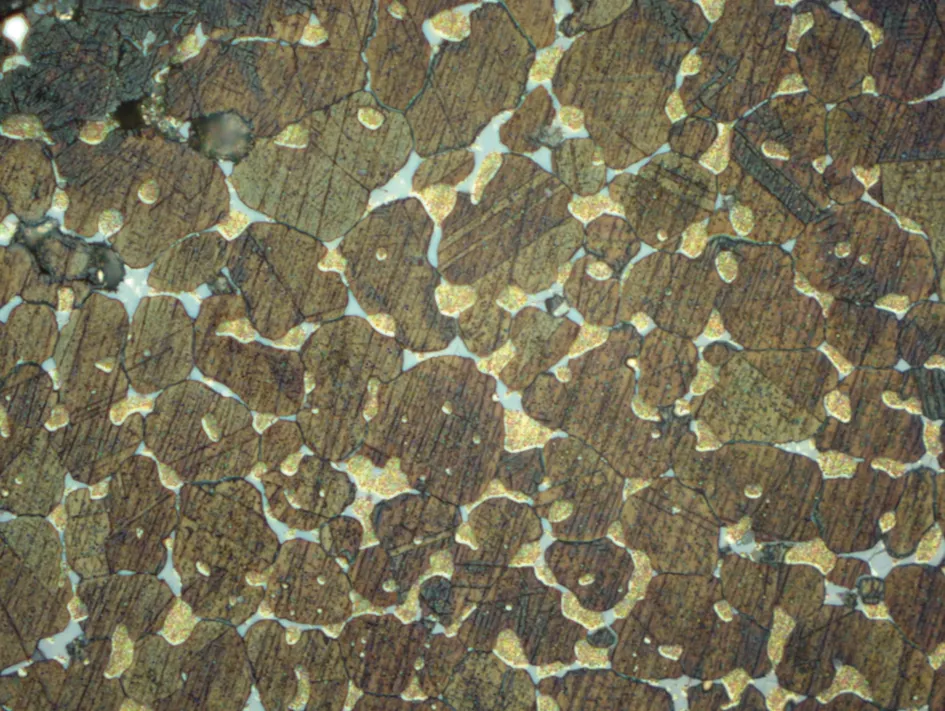

在2011年大英博物馆准备“19世纪晚期到20世纪早期巴尔干地区民间服饰和首饰”的临时展览期间,文物修复人员发现这些“银白色”首饰上有的有浅蓝色的粉状锈(图8),要求科研人员给予解释。这批首饰是于20世纪70年代被捐赠给博物馆的,包在报纸里储存于无环境控制的库房里。研究发现此浅蓝色的粉状锈的XRD数据(表1)和激光拉曼谱线同Trentelman等[9]定义的化合物CuNaCxHyO6(x≤5)一样,应该是Cu4Na4O(HCOO)8(OH)2·4H2O。可是如何在银制品上出现了铜的锈蚀物?着眼于这个问题我对上百件首饰进行成分分析,发现用于制作这些首饰的合金有多种,包括Cu-Ag-As、Cu-Ag、Cu-Ni-Zn(白铜)、Cu-Ni合金、黄铜,以及纯铜和纯银。三元合金Cu-Ag-As占主导地位,绝大多数首饰的主体部件都是用的这种合金。其金相结构可见图9。铜含量往往大于银含量,这样可以降低成本。砷的加入是为了表面呈银白色,让其看上去像银制品。由此可见,金属表面锈蚀物的判定也可以对研究材质提供有价值的信息。

图8 巴尔干民间首饰上的浅蓝色锈蚀物Fig.8 Pale blue corrosion products on Balkan folk jewelleries

显示三相:富铜基体、富银相(黄色)和 富砷相(灰色) 图9 巴尔干民间首饰(Eu1971,01.286) 所用铜-银-砷三元合金的显微结构(×1000)Fig.9 Microstructure of Cu-Ag-As alloy used in Balkan folk jewelleries

3.2 因残留化学试剂生成的锈蚀物

在上面已提及英国的文物保护工作者在曾经化学处理过的罗马时代的钱币上发现了蓝铜钠石。下面谈的这个公元前350—前300年古希腊的康塔罗斯银酒杯(Kantharos)经历过多次化学去锈、去污。曾于1963年用电解还原法除锈,所用电解液为稀释的甲酸溶液。又在2005年于希腊展室重新装修之际用棉签蘸着丙酮和碳酸氢钠溶液去锈,之后于2006年3月放回展室展览。可在2007年9月份就发现有些地方特别是裂纹处出现了浅蓝色锈蚀物(图10),经过采用多种分析方法综合研究得出结论,是Trentelman等[9]定义的那种化合物(拉曼光谱对比可见图11),即Cu4Na4O(HCOO)8(OH)2·4H2O。那么有机酸有没有可能来自展室环境?我的同事随后测试了展柜内外的甲酸浓度,结果分别是270和160 μg/m3,低于500 μg/m3的安全临界值,所以有机酸的来源应该是1963年电解还原处理时的化学溶液残存,而钠离子的来源是近期所用的碳酸氢钠溶液。由此可见,化学方法去锈应该慎用。如必须使用,应将化学试剂清除干净,以免引起新腐蚀。

更为有趣的是这件银器只含有0.4%的铜就可以生成这么明显的铜的锈蚀物。尽管众所周知铜比银优先腐蚀,这个现象还是很令人震惊的。这也是细小铜颗粒作为牺牲体用于一些包装或储存材料中的原理。

图10 希腊的康塔罗斯银酒杯(1962,1212.1) 上裂痕处的浅蓝色锈蚀物(右边的两张图片 是实体显微镜照片,右上×80,右下×320)Fig.10 Pale blue corrosion present at cracks on silver Kantharos (1962,1212.1)

图11 希腊的康塔罗斯银酒杯(1962,1212.1)上的 浅蓝色锈蚀物的拉曼光谱图(下图)同Trentelman等[9]定义的化合物CuNaCxHyO6(上图)非常相似Fig.11 Raman spectrum of the pale blue corrosion product on the silver Kantharos (bottom) seems almost the same as that of the compound claimed to be CuNaCxHyO6 (top) by Trentelmanet, et al[9]

在过去,我国考古人员在发掘现场时为看清青铜器表面纹饰,经常使用醋清除铜器表面的锈蚀。这也是生成铜有机盐的隐患,因为醋的化学成分含乙酸。这类青铜器值得引起关注。另外,化学除锈和防护在我国还是比较常用,应对被处理过的器物密切观察,以防新的锈蚀物的形成。

3.3 玻璃腐蚀诱发的金属腐蚀

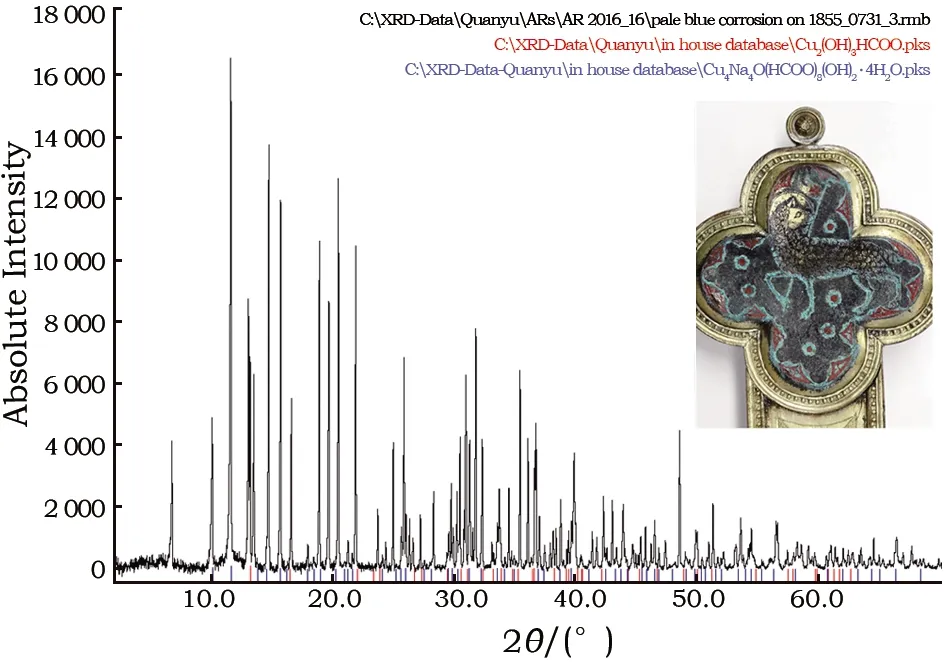

前面提到的玻璃腐蚀诱发的金属腐蚀的案例在大英博物馆也有过不少,包括下面两例。图12的十字架是1320—1330年制作于意大利的锡耶纳(Siena),十字端头有4个类似于圆形的装饰,所用材料为珐琅。在2014年文保修复人员对借展器物例行检查时发现在这些圆形装饰上,主要是在珐琅和金属的界面上,出现了浅蓝色的粉状锈蚀物。经综合分析断定其为Cu4Na4O(HCOO)8(OH)2·4H2O和Cu2(OH)3HCOO的混合物,是典型的玻璃腐蚀诱发的金属腐蚀的产物。这件器物存放于对环境没有任何控制的一个房间,相对湿度在阴雨的季节相当高以及有机酸的存在导致珐琅腐蚀,继而诱发了金属腐蚀。钠离子的来源是珐琅。根据分析结果我当时建议将锈蚀物清除,然后将此器物马上转移到为易腐蚀的玻璃制品专设的控湿的库房中,并强调在借展期间对运输、储藏和展览环境要严格控制以防其继续腐蚀。

图12 十字架上浅蓝色锈蚀物的XRD图谱Fig.12 XRD pattern of the pale blue corrosion from a processional cross (1855,0731.3)

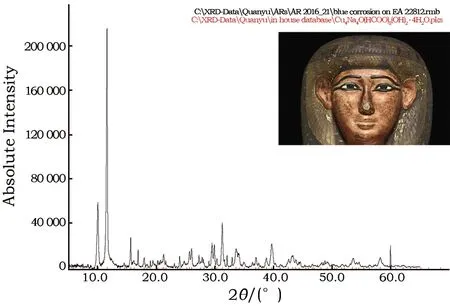

图13所示是出土于底比斯(Thebes)的公元前700—前680年的贵妇Nestawedjat木质内棺盖的局部。这个棺盖有的地方有金属镶嵌装饰,在2016年文保人员发现只有眼球周围的金属出现了浅蓝色的锈蚀物而其他地方的金属装饰完好,希望解释原因并对其保护与保存提出建议。XRD分析断定这个浅蓝色的锈蚀物为Cu4Na4O(HCOO)8(OH)2·4H2O。究其原因,这也是由玻璃腐蚀诱发的金属腐蚀(眼球为玻璃球)。由于棺材是木质的,不宜存放或展览于适用于金属的干燥的环境中,所以建议将锈蚀物清除掉,然后用Paraloid B72将眼球周围的金属镶嵌封护住以确保其不再继续恶化。

图13 埃及贵妇Nestawedjat的木质内棺盖上玻璃眼球 周围镶嵌金属上的浅蓝色锈蚀物的XRD图谱Fig.13 XRD pattern of the pale blue corrosion from the metal inlays around the glass pupils of the inner coffin lid of Nestawedjat

4 结 论

综上所述,不同于碳酸盐、氯化物、硫酸盐以及磷酸盐这些常见于出土青铜器上的蓝色的锈蚀物,博物馆藏金属器物上经常可见浅蓝色铜的有机盐。这些有机盐包括简单(或碱式)的甲酸铜和乙酸铜,也包括复杂的含有钠离子和碳酸根的乙酸铜、含有钠离子和氧离子的水合甲酸铜。对这些复杂的有机盐的判断需要采用综合分析手段包括成分分析和物相分析,同发表的文章中的数据对比得出结论,因为目前在国际X射线衍射的数据库ICDD PDF中没有可以对比的标准参考数据。

形成这种浅蓝色铜的有机盐原因主要有两种:储存或展览环境的不当(包括由玻璃腐蚀诱发的金属腐蚀);用于除锈的化学试剂的残留。要杜绝这类锈蚀物的形成需要确保储存和展览器物的环境低湿度且无有机酸释放材料的存在。化学处理去锈和防护应慎用,对经过化学处理的器物确保将化学试剂清除干净且无任何残留。对复合材料器物的处理更应谨慎,因为对不同材质的储存和展览环境要求不一样,要个例对待。

有很多文保领域的文章只用一种简单的分析方法就得出(往往是错误的)结论,这很危险!本研究旨在引起国内文物保护领域对馆藏金属器上的有机盐的关注,强调其分析的难度和复杂性。