在中职语文教学中传承传统文化:内容建构与策略选择

2021-01-03杨晓燕

杨晓燕

摘 要 《中职语文课标(2020年版)》已进入实施阶段,学科核心素养“文化传承与参与”备受关注。当前中职语文教学普遍存在传统文化概念不清、内容含混、传承途径不明等问题。立足哲学视角及学科特点定位传统文化内涵,包括中国文化精神、古典诗文的美学观及古代文学家的创新精神。从整一系统、动态开放角度建构课程内容,将传统文化知识结构化凝练成价值观念,同时激励学生参与课程建设,赋予传统文化以现代价值。教学实施时,通过醇化古诗文意蕴、活用艺术形式、借鉴创新精神三大教学策略实现育人目标。

关键词 中职语文;传统文化;文化育人;课程内容;教学策略

中图分类号 G711 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2021)29-0051-05

随着《中职语文课标(2020年版)》的颁布,“文化育人”观念愈益深入人心。实践中,核心素养为纲的课程特色,向教师提出了不小的挑战;如何超越知识的灌输,培养学生的价值观、必备品格和关键能力;如何挣脱道德说教的桎梏,发挥文学的力量,引导文化传承。在此背景下,在中职语文课堂中传承传统文化,是一个值得研究的课题。

一、中职语文传承传统文化面临的认知困境

在中职语文新课标中,传统文化是“文化传承与参与”这一学科核心素养的具体内容,对应课程结构里的“古代诗文选读”专题。教师在语文教学中传承传统文化方面面临两大认知困境。

(一)传统文化的内涵与边界不清

其一,文化渗透在生活的方方面面,尤其是民俗和生活习惯,因特征鲜明而易受关注,在旅游专业中是重要内容,但列入语文课程,则可能湮灭学科特点,因此文化的内涵与外延需要清晰界定。其二,语文课程承载的传统文化是什么,教师并不确定。很多教师采用“移花接木”法,用社会主义核心价值观的“花”,植传统文化的“木”,常见做法是借文本的某个枝节横生出去,连篇累牍宣讲“爱国情怀”“奋发有为”“环境保护”等思想,置作品整体于不顾,导致学习目标与学习材料分离。问题根源在于,当代价值观无法涵盖数千年的中国思想史精华,一般地说,当代有当代的先进文化,历史有历史的精华,各具育人之功。另一种做法是碎片化地提取文化内容,即选文里有什么就教什么,这种随遇而“承”的文化,可谓“只见树木,不见森林”,很难在学习者心中扎根。调查表明,教师对传统文化的理解是片面的,有讲意象的,有讲情怀的,有讲古代官职和纪年方式的,离散度极高,且很多内容并未触及中国传统文化的“魂”。例如,意象是古今中外诗歌的基本特征,说中国古典诗歌的特色在于意象的使用,是对文化的“瞎子摸象”。

(二)传承沦于价值观的被动接受

从继承者角度而言,传承是主动的参与和吸纳,即“人们的学习不只是从他们的文化故事中接受价值,而是通过发现这些故事、教训、戏剧和自己之间的个人联系来学习价值。”[1]传承,不仅仅要识别文本中的价值观和艺术形式,还要认同和实践,形成信念。区别于大众传媒,语文课程不止于学生能吟诵经典,更关注学生心智和创造力的发展。当前语文教学拘泥于政策文件的简单解读,形成一种机械推断:只要读了古代诗文,传统就后继有人。殊不知,古代诗文的创作者主要是古圣先贤、仁人志士、儒家知识分子,其身份家世、生活年代、政治理想和學术渊源,迥别于处在大众消费环境中的学生。缘何传承这些人的思想和价值观,传承之意义何在,对此当前普遍形成了宏大叙事的回答。脱离学生个体生命的成长,割裂个体与社会的切实关联,传承就成为一句空言。由此,从课标执行者层面看,教师一方面努力尝试新的教学模式来落实文化传承,一方面又苦于理论和操作性建议的缺失,结果是回到传统的古诗文教学模式中,回到复述性的学习窠臼里。

二、中职语文学科中的传统文化范畴

如何突破文化内涵不清、传承路径不明的困境?合理的做法是从文化传承的哲学意义出发,借助已有学术成果,从文化与学科的契合点入手,逐层定位内涵。

众所周知,人生活于文化之中。法国著名哲学家、社会学家孔德说过:“要认识你自己,去认识历史吧。”[2]这句话提醒人们,抛开传统,人无法了解把握自身,更遑论成为自己主人。如何在传统中认识自我?德国著名哲学家恩斯特·卡西尔提出将人的作品作为媒介,“人的特征和标记,不是他的形而上学或物理学本质,而是他的作品——语言,神话,宗教,艺术,科学和历史都是构成元素”[3]。这是说,先辈们创造的作品构成文化,当代人的价值观在其中孕育生长,否定传统文化,就否定了自我的存在,当无数个自我丧失了存在,民族就会消亡,正如语言的衰亡必然导致民族的衰亡,这是传统文化传承教学的基本概念。因此,教师首先必须深入哲学层面,帮助学生建立文化传承的意义。

其次,是划定文化的边界。英国学者特里·伊格尔顿发现,“在众说纷纭的界定中,文化有四种突出的含义:(1)大量的艺术性作品与知识性作品;(2)一个精神与智力发展的过程;(3)人们赖以生存的价值观、习俗、信仰以及象征实践;(4)一套完整的生活方式。”[4]其中,第二条呈现人们成长过程中知识量的变化,第四条关乎民情风俗,这两条关联语文学科甚微。第一条中的“艺术性的作品”和第三条里的“价值观、信仰”,符合语文学科的特点。

在此基础上,确立传统文化的内涵。思考这个概念时,要避免泛化和表象化,即满足于罗列文化的枝枝叶叶;重要的是寻根问脉抓精神,唯有精神能统领现象,形成结构;语文课程抓住了文化精神,才能将碎片化的现象整合到脉络中,纲举目张。张岱年先生在《中国文化精神》中提出,中国文化的基本思想是一个体系,其要素主要有四点:刚健有为;和与中;崇德利用;天人协调。其中,‘刚健有为’思想是总纲,是处理人际间、人自身、人与自然(与“刚健有为”并列的3点)三个关系的核心原则。“刚健有为”涵盖“自强不息”并“厚德载物”,“自强不息”有主动进取而刚强不屈之意,“厚德载物”是以宽容之胸襟包容万物的思想[5]。此为传统文化所表征的“价值观和信仰”内涵,对应特里·伊格尔顿所言文化含义(3)。

语文学科承载的传统文化,对应文化的另一个内涵——“大量的艺术性作品与知识性作品”,意味着文化的审美创造特性(古诗文归于“艺术性作品”)。中国是诗歌王国,有着深厚的诗教传统,古代散文亦脱胎于诗歌,古代诗歌的美学特征,是传承的另一个重要内容。中国诗歌将“返璞归真”视为美的最高境界,即“只有在艺术品前调动起所有的想象力,从简朴中领悟到万象,从单纯中体味到多彩,才算有了美的灵性”[6]。在此美学观之下,是“风骨”“气韵”“意境”“声韵”等基本美学元素。中国诗歌还富于变化,从先秦《诗经》《楚辞》和诸子散文、汉赋、唐诗、宋词、元曲、明清小说,经数千年发展,高峰迭现,这是源自民族创造力,创新精神乃传统文化又一重要内涵。

由此可知,语文学科中传统文化的内涵有三:中国文化精神;古典诗文的美学观;古代文学家的创新精神。

三、中职语文“传统文化”课程内容的建构

犹如河床,传统文化厚积能量;亦如星空,漫射皎洁光芒。语文课程吸收文化精髓时,需要筛选与整理,改造与重构,以探究和开放的形态,达成育人功效。

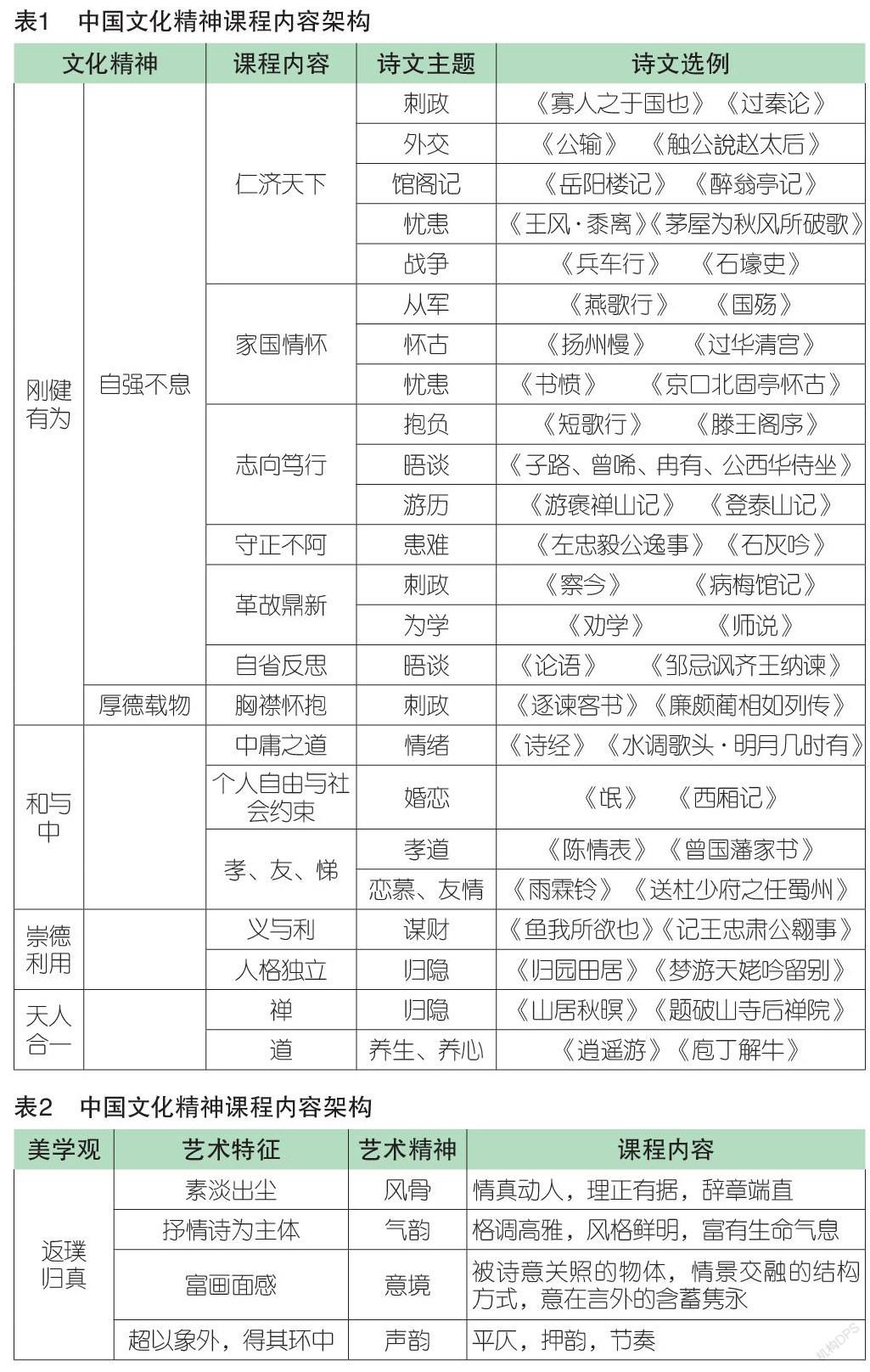

(一)演绎概念,架设课程内容体系

认知科学表明,概念不能直接被感知。传统文化从无数文学作品中抽象而来,具有高度的概括性,其精神内涵唯有通过教学分析,才能转化成课程内容。以“中国文化精神”为例,首先,确立其四大要素“刚健有为”“和与中”“崇德利用”“天人合一”为体系框架,继而分解“刚健有为”为次级概念:“自强不息”和“厚德载物”。在此框架下,透视古代诗文的价值观,分类整合,提取课程内容。诗文的选择,适以全面观照新课标附录中的学习推荐篇目,兼采课改以来经典教材中的篇目。如,课标推荐的《寡人之于国也》《公输》《过秦论》《兵车行》,与经典教材中的《岳阳楼记》《茅屋为秋风所破歌》可合并为课程内容“仁济天下”,因其凝结了“苍生为念”的思想。这一内容统摄了不同文体的多个主题,分别有“刺政”“外交”“馆阁记”“忧患”“战争”等,彼此形成一个意义关联的网络。当“仁济天下”与“家国情怀”“志向笃行”“革故鼎新”等内容相连,聚焦上级概念“自强不息”,进而与“厚德载物”聚焦顶层概念“刚健有为”时,就形成一个纵深结构。此结构不仅强有力地解释了种种历史和社会现象,且让学生关注到具有持久价值的概念:不同时期不同地域,人们如何解释“活着”的意义。这意味着学生进行每一篇古诗文的学习时,不再是一个个孤立的事实性知识的积累,也不是简单的道德认知,而是深入到复杂事件中去探问生命的价值,在这种探问中,学生无法置身事外,而是受思考驱动,将事件中的人物与自己相连,这就为价值观、品格、关键能力的培养做好了准备。传统文化课程内容架构见表1、表2。

(二)保持开放,动态扩展课程内容

文化内涵的包容量极大,极富弹性,一次分析不可能穷尽,这也是文化“永远说不完”的特点,正是这个特点,赋予传统文化不断更新的空间,令教学在完成“传承”的同时,又启迪“创新”。转化,是一个动态生成的过程。以文化精神“自强不息”为例,第一次分析,关注点落在父权社会,第二次也许就关注到女性问题,增添“独立平等”的内容,第三次分析,也许关注到“弱德”,即“贤人君子处在强大压力下仍然能有所持守、有所完成的一种品德”[7]。在此分支下,陶渊明的退居园田、李白的慷慨悲歌、苏轼的赤壁怀古都获得了“自强”的意义。

动态生成,还意味着学生参与课程建设。在探讨具有永恒价值的过程中,学生观察当代生活和文本的关联,赋予传统文化以现代價值。在研读“子贡赎人”文本时,学生联系疫情期间任正非对员工上班不要工资的现象,发表了“不让雷锋吃亏”的公开信,道德上的正义,演变成当代先进文化中的精髓——以奋斗者为本。由此,在“和与中”的文化思想中,学生增添了“美德与人性”的内容。学生还发现,士大夫的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”思想,与人道主义精神相通,获诺贝尔和平奖的特蕾莎修女,民族救亡图存中的志士,辛亥革命的先烈,都是这种思想的传承者。越过历史的藩篱,他们意识到,古代士大夫的忠君爱国,在今天看来是过时了,封建专制早已灰飞烟灭,忠于一家之姓的盲目与无奈,为现代人不屑。然而,如果把这思想从其产生的背景中抽离,放到现在的社会语境中,作为政府、行政管理者有效忠国家的义务,其行政决策、管理思路应以造福人民为本;另一方面,作为公民,也有调动智慧积极进取、贡献力量的责任,如此,“仁济天下”又生成了“公民与社会”的新时代意义。

四、中职语文传承传统文化的教学策略

传承,既有价值观的认同,又有实践操作;没有身体力行,传承不可能实现。从这个意义上说,新课标颁布前的古诗文诵读、品味、鉴赏,虽触动了感情,但还需进阶学习,启动理解、应用和创造,可从以下三个方面尝试教学。

(一)醇化古诗文意蕴,返照生活

文化历久而来,含蕴着百代沉淀的思想精华,但它并不简单地映照现实,读者也难以片刻间得旨会意。例如,将“其为人也,发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至”当成惜时箴言,而不知其本意——人无限发展上升潜能而获得的极乐滋味。领会文化深意,最好将那些富有思想价值的语句还原成生活,进一步能解释生活。教学中,有效的方法是,围绕这句话展开讨论——发愤忘食的人生,对生命而言是一种消耗还是延续?讨论时,提供一组教学资源:

1.孔子生命进阶七十,发出“乐以忘忧”之言;

2.生命引擎不停的人物:高僧(鉴真、玄奘),画家(黄公望、齐白石),学者(钟南山、叶嘉莹);

……

4.纪录片:《寿司之神》《宫崎骏的最后一部动画》;

5.科学报告:《大脑是如何保持年轻的》。

通过讨论,引导,真实参与,学生也许抱着对“发愤人生”的拒斥态度,认为人生以平凡为贵,活得轻松自在最重要,这种将无所事事、不担责任等同于轻松自在的观念,正是导致人生空虚的祸魁。此时,学生的认知与经典文本的思想产生了冲突,这是将思想还原成生活的最佳时机。学生阅读科学报告,发现大脑因思考而机能强健;走近文学和电影,目睹生命的潜力;分析真实案例而验证圣人的思想,由此多角度探究了生命的意义;在此基础上,通过观察日记、访谈等任务,了解周遭平庸之人的生活与感受,以形成对原有态度的重构。学习的最后,教师组织学生再次解释“发愤忘食,乐以忘忧”的意义,并用不同的形式来呈现,如读后感、自编话剧、演讲、诗歌创作等,把传统文化的意义理解做到了深处。

(二)活用古诗文形式,点亮生活

中国古典诗文,因其独特的审美特征补充了世界文学宝库。诗词歌赋的词句,单字表意,简约典雅,又极富想象的生发力。教学中可从文案创意入手,引入真实性任务,让学生体验创作过程。比如,为一篇即将推出的人物志拟制题目。学生从定位人物风貌(“教书育人不倦的学者”)开始,查阅《诗经》典籍,从“育人”联想至“学问”,再联想到“如琢如磨,如切如磋”诗句,翻检诗句所在篇目《淇奥》,提取主体形象“有匪君子”,凝练“切磋琢磨”为“琢玉”二字,创造出“有匪(学问渊博)君子,琢玉匠心”,以此为题,俊逸潇洒,神韵独具。

中国古诗文擅长营造象外之境,如柳宗元的诗《江雪》,张岱的散文《湖心亭看雪》,皆以天地之大、空旷孤绝的画面扩展内心哀痛,这种无声胜有声的艺术,比起任意挥霍直觉、感情和自我的表达,更令人沉思浮想。借鉴此种形式,可从游戲开始。给学生一系列表达情感的短语,如喧嚣中的孤独、被误解的忧愁、等待中的煎熬,制成签条自由抽取,让学生尝试用“画面、留白、素朴风格”等中国古典诗的元素去创作短诗,诗歌在班里发表后,大家来猜意境,分享读诗的体会。进一步的应用是引入真实任务,如海报、广告文案,提取公益或商业元素,激发学生用空灵的诗句表达生活感悟。实践中,学生营销文案创作中的竹林,脱去俗物之态,既有“绿管笙箫,青天一字排空去”的灵动美感,又有“妆成碧树,何处云深逗日影”的隐士节操。

(三)借鉴创新精神,铸造匠心

传承,最深刻的意义在于理解前人如何打破限制,推陈出新的精神。教学中,教师应站在文学史的高度,引导揭示文体的变化和发展,突出历代文学家的贡献。以杜甫为例,组织学生研读一组律诗,探究诗人是如何吸收传统,又缘其内在的矛盾发展出新的活力。“香稻啄余鹦鹉粒,碧梧栖老凤凰枝”,打乱传统句法,主宾语倒装,神妙展现安史之乱前长安的富足;“会当凌绝顶,一览众山小”,打破登山写“觉悟”的传统,抒发宏伟志向;“香雾云鬟湿,清辉玉臂寒”,突破写后妃、宫女的程式,以香气、湿气、白玉来写妻子,动人地抒写了夫妻之爱。通过专题性研究,学生以“杜甫对中国诗歌创作的贡献”为话题,参加诗歌论坛会,公开发表自己的研究心得,建立传承与创新的意识。

创新的意识,更适合在语言应用任务中培养。巧设任务,训练创意思维,是传承的好方法。如《旅夜书怀》中的“月涌大江流”,“涌”字本用于泉水的向上运动,杜甫却营造出“素月分辉,光随波涌”的浩荡场面,由此方向延伸拓展,指导学生做词语的异向生发。如,重构名词意义,刻画人物性格。学生用“树叶”“气球”描述“自以为是的人”,经过想象激发,写出了“树叶,得意时高挂枝头,失意时秋风扫地”;“气球,吹一下就飘飘然”;选择“时钟”刻画“拖延症患者”,写出了“时钟,走了一圈终于到达0点,可再也回不到昨天”。这些词语,学生运用发散思维,获得了意义张力,语言的应用使创新意识落地。

将语言任务用于解决专业学习的问题,也是培养创新意识的有效策略。不难发现,传统的古诗文学习束缚了学生思维,在专业学习需要文化加持的时候,学生往往讲不好故事,挖掘不到民族内涵,或者只是“刻舟求剑式”的文化模仿。实际上,传统文化中的创新手法百变不穷,比起现代文学作品,它在保持和继承传统艺术神韵和美学特质的基础上,提供了创意的另一个崭新的视角,有利于改变思维的套板效应。如,在一些造型设计中,学生习惯于照搬传统文化要素,中秋节经久不变以“嫦娥月兔”为装饰图案。此时,可引导关注李白的诗句“月似飞天境,云生结海楼”,发现除了“思亲”和“月”还可以表达“仗剑走天涯的豪迈”;进一步阅读“仍怜故乡水,万里送行舟”,提炼“出发”意义,融合“天地,万物之逆旅;人生,百代之过客”中的宇宙意识,在“月”的意象中创造性地生发“人生是一场富有意义的旅行,出发也是回家”内涵,将探索奇妙世界、丰富人生经历作为中秋的新意涵,由此设计图案,就跳出了“嫦娥月兔”的窠臼,将天地人间的现代元素纳入其中,扩大人生的境界。擅长运用传统文化,以其精神养今人创造之气,是课程肩负的使命。在古老的文明中,领悟那一点一滴精工细作、永不枯竭的精神,正是职业学校对工匠精神的期待。

参 考 文 献

[1]刘正伟.课堂中的文化素养工具:批判探究教学5-12年级[M].上海:上海教育出版社,2015:6.

[2][3]恩斯特·卡西尔.人论[M].李琛,译. 北京:光明出版社,2009:58.61.

[4]特里·伊格尔顿.论文化[M].张舒语,译.北京:中信出版集团,2018:1.

[5]张岱年,程宜山.中国文化精神[M].北京:北京大学出版社,2020:14.

[6]苏叔阳.中国读本[M].沈阳:辽宁教育出版社,2008:183.

[7]叶嘉莹.叶嘉莹谈词[M].天津:南开大学出版社,2010:37.