介入与超越

2021-01-02王樱洁

王樱洁

摘要:突发公共卫生事件爆发后,具有真实性的纪录片成为国内外宣传、传播的有效渠道之一,中国新冠疫情爆发后,定居在南京的日籍导演竹内亮通过纪录片的方式呈现出中国的抗疫举措、解封后武汉人民的日常、后疫情时代企业的复工复产,为中国发声,并得到了国内外观者的一致好评,使我们看到了“他者”视阈下中国秩序井然的环境形象、韧性十足的经济形象、“平民英雄”的群像以及负责任、有能力的大国担当形象。

关键词:“他者”视阈 纪实影像 抗疫形象 竹内亮

中图分类号:J905 文献标识码:A文章编号:1008-3359(2021)23-0168-03

2019年12月以来,新冠疫情爆发,世界局势瞬息万变,全国人民抗疫,面对重大突发公共卫生事件,中国人民经过团结协作、同心战疫,取得阶段性的成效,率先恢复生产生活。抗疫纪录片的拍摄也承担起了以科学、理性的精神呈现抗疫进程的首要责任,及时、迅速地将实时状况进展展现给受众,起到了温暖、抚慰人心的作用。

央视新闻联合微博推出纪录片《武汉日记》记录武汉人民身边的战疫故事;中共中央宣传部、中央广播电视总台联合制作系列纪录片《同心战“疫”》展现中国人民与世界人民共抗疫情的决心与信心,以及患难与共的真情流露;CGTN推出英文抗疫新闻纪录片《中国战疫纪》,梳理还原了抗疫时间线,讲述抗疫背后的动人细节;湖北广播电视台出品的《B8东》真实记录了同济医院中法新城院区B8东病区的故事;广东卫视频道策划播出的《2020不可忘却的春季》记录了广东全省各界驰援湖北的英雄壮举等。疫情虽最早在武汉爆发,但抗疫却是在全国,中央及地方主流媒体以国际视点、群众视点出发,力求呈现真实、生动的抗疫下的中国,正是在这种背景下,“他者”视阈下纪实影像中的抗疫更能加强抗疫的真实显现与对外传播,多角度、全景式、真实地向国外受众传播中国抗疫现状。

一、“他者”视阈下的抗疫纪实影像

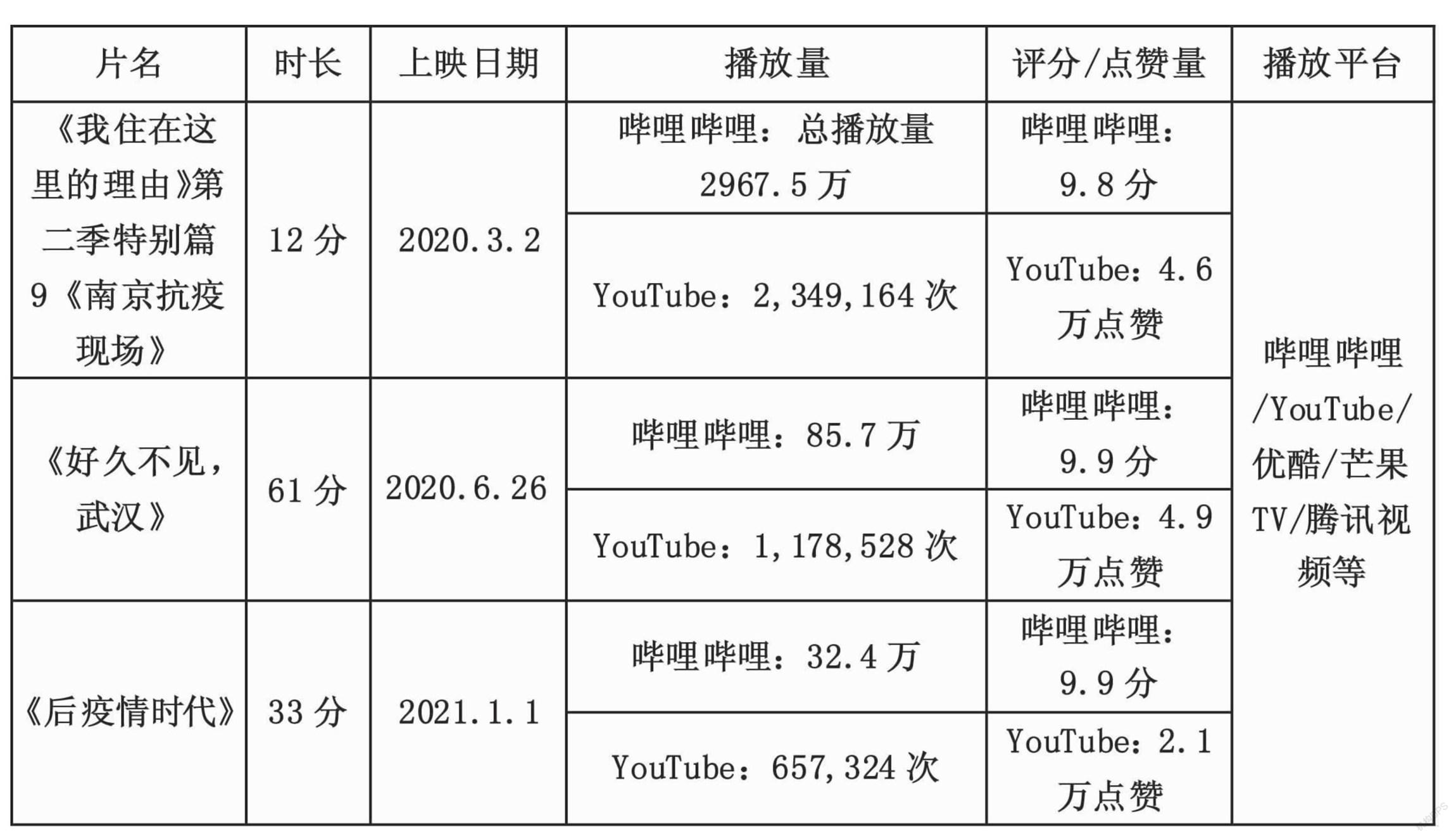

黑格尔在《精神现象学》中提到“自我意识作为一个他者的对象自在且自为地存在着,自我意识在他者那里看到它自己,于是就扬弃了他者”。萨特在《存在与虚无》“注视”中提到“我把世界上的他人理解为或然地是一个人所参照的东西,就属于我被他人看见的恒常可能性”,即只有自己意识到“他者”的存在,才能认识“我”的存在。依据黑格尔、萨特的理论,“他者”在后殖民理论中有了更广阔的文化视阈,“自我”与“他者”根据参照物的不同而改变,成为一对相对的概念,自我经过选择和确立“他者”可以更好地体认本身。可见,“他者”在不同文化视阈下有着不同的内涵,本文中讨论的“他者”是相对于国内主流媒体而言的“他者”,具有他者视角的独立纪录片应列入本文的“他者”之列。本文以生活在南京的日籍纪录片导演竹内亮的疫情主题纪录片《南京抗疫日记》《好久不见,武汉》《后疫情时代》为例,分析“他者”视阈下纪实影像中的抗疫形象塑造。竹内亮导演的疫情主题纪录片以“他者”的视角对南京的抗疫措施、武汉解封后人民的生活状态、后疫情时代下逆势上扬的企业等作出了详实记录,充分发挥了对抗疫形象的“正读”传播作用,对我国国家形象传播具有正面意义。而且以“他者”视阈对中国抗疫进行还原,更易消除国外受众的对抗性心理壁垒,从而获得国内外受众的共鸣与认可(具体数据见下图)。

哔哩哔哩数据来源“和之梦放送”up主,YouTube数据来源“和之梦-官方频道”,数据统计截止至2021年4月5日。

二、国家、环境、经济、群众形象的塑造

国家形象:疫情防控的“引导者”与隐形的强者。在竹内亮导演的疫情相关纪录片中虽没有逐条阐述疫情期间国家的防控政策,但国家政策的影响贯穿始终,在《南京抗疫现场》中解答了截止至2020年3月13日,南京采取了怎样的防范措施,使新增感染者连续23天为零,从外食、交通、户外、公司、网课、隔离等六个方面展现了南京的日常,虽未直接表述国家政策,但南京人民生活的方方面面均體现着国家疫情防控政策的有力落实。《好久不见,武汉》中通过航拍镜头拍摄街道来表现2020年1月23日武汉开始封城后的显著效果,直至1月29日“马路上基本没车了,人影也看不见”。雷神山医院的建设者之一李杰用逆行身影为医院的建设贡献了一份力量,作为专业的传染病医院,雷神山医院的建设仅用十天,中国进度令世界瞩目、惊叹,也见证了国家行动、政府作为、中国崛起。上述纪录片通过疫情期间日常生活中的种种现象来塑造国家疫情防控政策强有力地隐形引导的强者形象。

环境形象:深入人心的“秩序”。因国家政策在多个层面的反复宣传,人们的防控意识不断加强。《南京抗疫现场》公司复工自觉按照政府要求准备防疫用品,员工自觉带午餐,人们在堂食过程中,主动登记个人信息,进行隔桌就餐,出租车司机对车辆进行早中晚三次消毒等。《后疫情时代》武汉联想公司将具有“联想”风格的IT技术运用到防疫工作中,进行有序的复工复产,员工自觉配合防疫工作,保证了全厂13000多名员工零感染;在个人层面,纪录片中采访了武汉联想公司保洁负责人,负责人认为“把保洁工作做好,就是对公司最大的贡献”,正是每一名员工的自持,才能达到武汉联想公司“零感染”的防疫成果。在南京马拉松锦标赛比赛现场,来自全国各地的一万名参赛选手也能够做到主动出示健康码,提供核酸检测报告,彰显了后疫情时代人民安居乐业、社会井然有序的现状,可见“秩序”已然深入人心。

经济形象:韧性十足中化危为机。面对疫情,中国政府积极、果断地采取了疫情防控措施,人民生命安全和身体健康成为了重中之重,在疫情防控取得一定成效后,经济如何复苏成为了全世界面临的课题。竹内亮导演的纪录片中展现了部分中国企业化危为机、韧性十足的形象。《好久不见,武汉》通过跟拍10个人的生活,记录了武汉解封后人民的生活状态,日料店老板赖韵降低酒价,表示“这一年,只要店还能撑下去就足够了”,积极乐观地应对疫情对餐饮行业带来的冲击。虽然在疫情期间也有像武商商场中被拆除的艺术教育店铺一样难以为继的中小型公司,但也有符合国际标准的医疗口罩和防护服公司能够把握机遇,逆势上扬。《后疫情时代》中受到疫情影响,彭美资的外贸变宝饰品公司销售额与2019年相比减少80%,但也在积极挖掘短视频制作的潜在市场,通过3个月的短视频制作收获5.7万粉丝,接下来会在直播带货中寻找机遇。疫情期间,苏州城区提出了无人战“疫”的口号,无人外卖配送车、无人清扫车、智能机器人的出现也许是疫情过后人工智能发展的下一个风口。中国企业在国际环境深刻、复杂的疫情期间,能够快速响应、灵活应对,以提升企业核心竞争力作为发展驱动,并通过不同方式提升员工的基本技能,以适应复杂变化与艰巨挑战,展现了韧性十足的经济形象。

群众形象:“平民英雄”的群像摹写。在疫情期间,身处基层岗位,默默工作的人数不胜数,平民英雄们在平凡的担当中坚守使命。《好久不见,武汉》中曾经奋战在抗击新冠肺炎一线的护士龚胜男热情开朗、爱好跳舞,但在采访过程中的泪水隐藏着悲伤的记忆,与逝去亲属的家人感同身受,参与雷神山医院建设的李杰曾经在工作岗位上连续工作三晚加四个白天,靠着与妻子不间断的视频电话才得以支撑,纪录片中也见证了因疫情100多天没见面的武汉情侣的重逢,外卖骑手老计将摄像机装在头盔上,苦中作乐式拍下了把消毒液送给社区工作人员等街边景象。正是这些平民英雄的坚守,才使大家的生活回归正轨,英雄精神永不落幕。

中国在抗击新冠疫情的进程中,以强大的制度优势、灵活的反应速度、强有力的政策落实控制了病毒的蔓延,得到了世卫组织以及国内外的高度赞赏,国内外纪录片创作人积极对中国抗疫形象进行正面塑造。竹内亮导演的抗疫主题纪录片以特有的日式纪录片风格,将生活的原本肌理展现给观众,呈现出强有力的真实感、生命力,透过纪录片中人物的泪水、欢声表现最坦诚的生命力,与自始至终藏在形象中的“韧”,它不仅讲述给我们,也讲述给全世界。在疫情主题纪录片《南京抗疫日记》《好久不见,武汉》《后疫情时代》中,我们看到了“他者”视阈下秩序井然的环境形象、韧性十足的经济形象、“平民英雄”的群像以及负责任、有能力的大国担当。

三、“他者”之镜的“正读”传播

疫情阻断了世界各国人民的实地交流,具有真实性的纪录片作为塑造、传播国家形象的载体显得尤为重要,有效的传播能够突破地域性、语言性、规制性障碍,在国际舞台上正面传播中国形象,而有效的国际传播前提是“正读”。“正读”是指超越非此即彼地僵化式二元对立的文化冲突,让位于你中有我、我中有你的对话、渗透、共生新型关系构成。美国社会学家库利在《人类本性与社会秩序》中提到“人们彼此都是一面镜子,映照着对方”,将镜子比喻成他人的判断来达到自我认识,也同样适用于“他者”视阈下的抗疫纪实影像。相较于商业片、文艺片等具有虚构色彩的影视作品,纪录片恰恰是艺术中较为特殊的影像传播方式,纪录片以其真实性、客观性、纪实性赢得受众的信赖。因此,纪录片能够较为真实、客观地呈现出中国在抗疫进程中的抗疫形象,从而帮助国内外受众全面了解中国在抗疫进程中所做出的实际努力。在大国的话语权博弈过程中,纪录片不仅仅是一种艺术形式,更是承担意识形态的载体。目前,绝大多数有关中国抗疫的影片多以国内中央或地方的主流媒体视角出发进行自我讲述,具有强烈的主观色彩,更容易使国外受众对于抗疫的真实性产生怀疑,不利于中国抗疫形象的国际传播。与本土纪录片创作者所不同的是,国外纪录片创作者能够摆脱中国本土文化、道德理念的束缚,以一种客观、全新的视角建构,并输出另外一种观察体系,具有一种天然的客观意味。“他者”视阈下记录的中国抗疫中的国家、环境、经济、群众形象更能让国外受众形成认同与共鸣,从而乐于接受正面的中国抗疫形象。

在全世界应对突发公共卫生事件这一特殊时期,“他者”视阈的“正读”传播成为对外传播中国抗疫形象、中国抗疫措施、中国有序复工复产等正面形象的有效渠道,也成为体认自身创作不足的“他者”之镜。在弥合文化差异的同时,凝聚精神层面的共识,建立他者共在的理念,顺应人类命运共同体的发展态势,有利于解决全球传播中“对空言说”的困境。通过“他者”视阈中充满人情味的抗疫形象“正读”传播,为将中国故事讲述成世界故事提供了合理的参照系和参考性依据,从意识形态、文化习俗、接受习惯等方面拉近传播者与受众的鸿沟,从而与国外受众无缝对接,将中国的抗疫形象放置于世界化的全媒体窗口中,多方联动,“正读”呈现。对“正读”传播的正确解读,可以成为探究中国抗疫形象的国际化建构与有效的传播渠道,解决中国“走出去”需求与国际话语权权重不对称的困境。

四、结语

正如《后疫情时代》结尾所说“眼下中国能够同时做到疫情防控和经济复苏,是对14亿人共同努力的回报”,竹内亮导演的疫情主题纪录片,从“他者”视阈塑造与传播抗疫期间的国家、环境、经济、群众形象,具有独特的魅力。这些来自“他者”的声音“正读”且多元地向世界传播着中国故事,打破了正襟危坐式的官方宏大叙事传播,执行了纪录片作为“观察者”与“记录者”的职能。当下,全球疫情仍處在大流行阶段,新冠疫情使全球成为患难与共的命运共同体,任何一个国家都难以独善其身,唯有消除成见、私见,团结一致,共抗疫情。