城市零散地质遗迹的特点及利用潜力

——以湖南长沙为例

2020-12-29魏博月吴堑虹项广鑫张建新汪战梁伟

魏博月 吴堑虹 项广鑫张建新汪战梁伟

(1.中南大学地球科学与信息物理学院,湖南 长沙 410083;2.中南大学有色金属成矿预测与地质环境监测教育部重点实验室,湖南 长沙 410083;3.有色资源与地质灾害探查湖南省重点实验室,湖南 长沙 410083;4.湖南省国土资源规划院,湖南 长沙 410083;5.长沙金霞经济开发区管理委员会,湖南 长沙 410083;6.宁夏地质矿产勘查院,宁夏 银川 750001)

0 引言

城市地质调查正受到越来越多的重视,但城市中呈分散状且小规模的地质遗迹还未被列入城市地质调查的范畴。该文在湖南省省会长沙市零散地质遗迹调查的基础上探讨其特点,并进行了可利用性分析。工作区位于湖南省东部偏北,长沙盆地西缘和湘江下游,东经111°53′~114°15′,北纬27°51′~28°41′。结果显示探讨城市零散地质遗迹的利用潜能并实现对其的利用,可拓展地质成果的使用范畴,使其服务于多个社会领域(De Wever et al.,2017),实现地质工作超前于城市经济、管理及规划的设想(Wilson and Jackson,2014)。

1 城市零散地质遗迹特点

地学界尚未明确定义“城市零散地质遗迹”(许涛等,2011),该文认为城市零散地质遗迹是指位于城市内、规模有限且零散状分布的各种典型地质现象,其与常规地质遗迹(张成渝,2005)的差别主要为:(1)分布于城市区域内;(2)规模较小并分散分布;(3)包括原地和非原地质遗迹;(4)常与城市公园、人文景观多有密切的空间关系。

由于目前人们对城市零散地质遗迹的特点及利用潜能的认可度极低,所以妨碍了对其的利用和保护,该文基于对长沙市城区的调查,认为城市零散地质遗迹可利用特点主要表现为以下6 个方面。

1.1 多样性

不同城市地质背景的差异及城市零散地质遗迹分散分布的特点强化了其多样性,也使其赋予城市不同的地质特色(Citiroglu et al.,2017)。其多样性可以借用多样性、优势度及均匀度指数(傅伯杰,1994)进行定量描述。

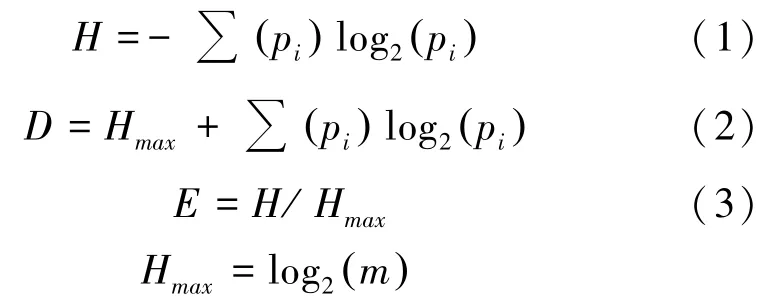

城市零散地质遗迹多样性指数(公式1)可用来表示地质遗迹的复杂程度;地质遗迹优势度指数(公式2)可表明各个空间中具有的地质遗迹在数量上存在个别优于其他的情况,即较大的地质遗迹优势度表示指定区域内中的一个空间内的地质遗迹在数量上占主导地位;地质遗迹均匀度指数(公式3)可分为类型均匀度和空间均匀度指数;类型均匀度反映了区内不同类型地质遗迹的在数量上分布的均匀程度,该指数越接近1,均匀程度越大,说明各种类型的地质遗迹所占比重相近。

其中H为多样性指数,D为优势度指数,E为均匀度指数,Hmax为多样性指数的最大值,公式(1、2、3)可计算地质遗迹在类型上及空间上的多样性、优势度和均匀度,当计算类型上的指数时pi指第i种地质遗迹的数量与区内全部地质遗迹数量之比,m为地质遗迹类型总数;而计算空间上的指数时pi为第i类空间中的地质遗迹数量在区域内地质遗迹总数中所占的比重,m为地质遗迹空间分布。

以长沙市城区为例,根据初步调查结果(表1)和公式(1~3)计算可得:H类型=0.441,D类型=0.036,E类型=0.925;H空间=0.387,D空间=0.09,E空间=0.811说明区内零散地质遗迹在类型分布和空间分布上都具较高的多样性,其在空间上的优势度更高一些,说明某一区域内的地质遗迹在数量上占主导地位,多于其他区内的地质遗迹数。而在类型上具有更高的均匀度指数,即地质遗迹在每种类型上分布的数量较为相似。

表1 长沙市部分城区零散地质遗迹出露数

1.2 原地性与非原地性

城市零散地质遗迹溯源其地域可分为原地及非原地2 种,其中一些保留原始产出状态的地质遗迹被称为原地型,还存在一些非原地型地质遗迹(多为根据城市规划和建筑设计从城市以外地区运移至城市内作为石材、景观的各类岩石),虽然其地质意义不如原地地质遗迹,但因其多具较强的观赏性、丰富性和普遍性,所以对其进行溯源分析可有效吸引市民、游客,如英格兰地质学家建立了10~20 世纪32 座教堂所用石材的岩石信息表(包括其名称、特征、成因及产地等),对每座教堂的建筑石材进行溯源分析,向市民提供其源地的地质、地貌特征,石材采集和运输方式及其随时代而演变的信息,这极大地提高了非原地地质遗迹的科普价值及市民对地质科普的关注度(Bone,2016)。城市中的非原地地质遗迹多分布于人流集中的公园、大型建筑等地,将其纳入地质遗迹范畴可提高城市零散地质遗迹的丰富度、多样性及受众量,具有很大的利用潜力。

1)在提供字幕的前提下,也要尽力为听障学生提供更多视觉刺激,提供更多的情感信息,更好地促进听障学生理解视频内容。另外,字幕应该突出显示,并且最好以短句或者提示语的形式展现,方便听障学生的理解。

1.3 地质意义丰富

从城市原地型零散地质遗迹中可以挖掘地质演化、物理化学环境变化及其对城市地形地貌景观影响的信息(Reis et al.,2014),而非原地的零散地质遗迹中同样可挖掘出其所蕴含的矿物学、岩石学、形成环境、原产地溯源等可利用的信息。

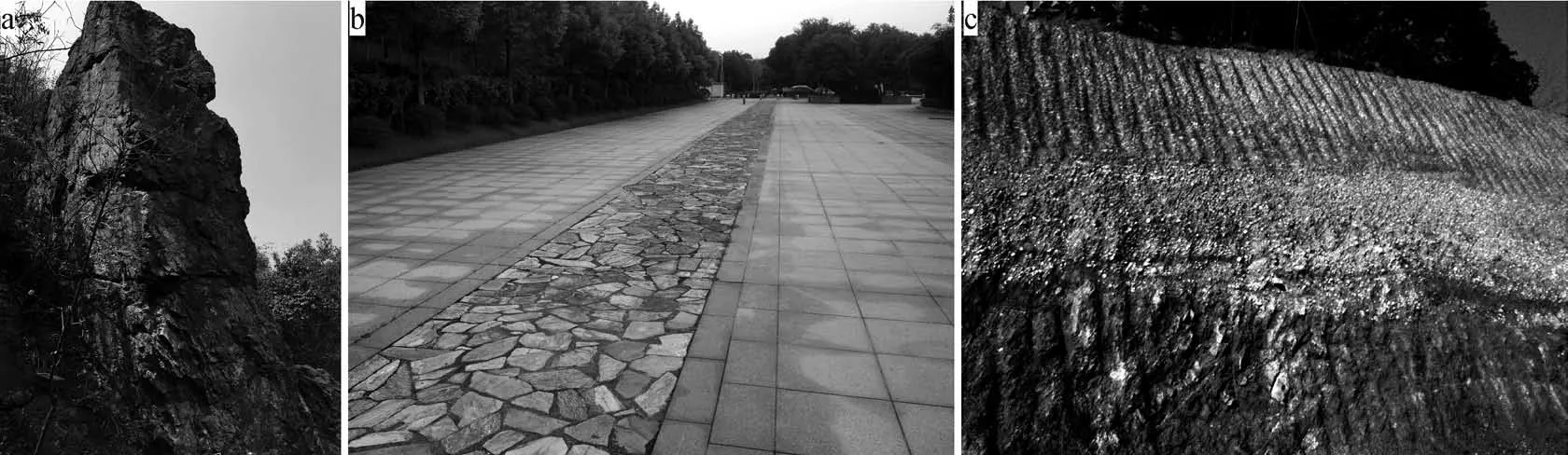

如长沙市桃花岭公园游览栈道旁的断层崖(图1a),突兀出地表约7 m,出露宽度约2 m,两盘为新元古界中粒石英砂岩和泥盆系粉砂岩,断层崖为硅化砂岩,发育雁列石英细脉。通过了解该区的地质演化史,可知在距今约8 亿~10 亿年的新元古代,桃花岭公园为近岸海环境,距今约4 亿~6 亿年的震旦纪—志留纪由海变为陆地,之后又变为浅海,直到距今约2 亿年变为陆地,在此过程中岩石受应力作用发生断裂、破碎,富硅流体进入破碎带后沉淀出二氧化硅,在断裂中发育石英脉和硅化,使断层岩较两盘砂岩更耐风化,经过约1 亿年的风化后,富硅的断层岩变成突兀于地表的陡崖,显然该遗迹在一方面可为长沙市的地质演化提供科学证据,同时其漫长且翻天覆地的变化信息足以引起市民对地学知识的兴趣。

非原地的零散地质遗迹同样蕴含丰富的地质信息,如长沙市公园、人文景观、建筑、道路的“麻石”石材均为花岗岩(图1b),它们都来自长沙市城区以北不到20 km 的丁字镇望湘花岗岩体,其岩性为细-中粒黑云母二长花岗岩和中粒二云母花岗岩,岩体形成于1.56 Ma(锆石U-Pb 年龄),主要矿物有钾长石、斜长石、石英、黑云母及白云母。在距今约1.5 亿年前长沙地下发生了大规模的灼热岩浆涌动,随后岩浆冷却形成岩体,距今约1.2 亿~0.8 亿年长沙地区地壳抬升并遭受强烈剥蚀,地下深处的花岗岩出露于地表,这种对非原地花岗岩的溯源分析,同样可为人们提供长沙市地质演化的信息并吸引市民更多地关注地学知识(彭和求等,2004)。

1.4 更好的可接触性

虽然受城市发展控制,城市零散地质遗迹多表现为碎片化、小规模且分布不均匀等特点(Borghi et al.,2014),但它们常分布于道路旁,这使其具有良好的可接触性,市民对这些遗迹可进行近距离观察或触摸。如第四系湘江古河床沉积物遗迹就位于长沙市坪塘大道旁(图1c),城市中大量的景观石及建筑石材等非原地地质遗迹也都处于市民易接触的区域。

1.5 与人文景观空间关系紧密

城市的零散地质遗迹常与人文景观同处一地,二者构成空间耦合关系(Goemaere et al.,2016),可看作相容的整体(Pica et al.,2016),但其地质遗迹的部分却未能得到人们足够的关注。如长沙市白沙古井公园是以地下水出露遗迹为基础建设而成的,自明代以来取水的市民络绎不绝,公园大门及碑林均刻有许多历史上及近现代名人赞誉白沙井的诗词,具有很强的文化气息,但目前并无对其地下水类型、成因及井阶、护栏石材的介绍。对于人文景观地质意义的挖掘(Giordano et al.,2016),可强化人文景观自然与文化的双重属性(Del Lama et al.,2015),提高人文景观的观赏性和科普性。

1.6 受众多

因为城市人口多、道路密度大,零散地质遗迹多分布于公园、人文景观点、居住小区、校园等,这使市民日常行动轨迹与零散地质遗迹位置的空间交集具有高重复率,因此城市零散地质遗迹较地质公园有更多的受众。如2017 年长沙市市区常住人口为764.52 万人,2016 年流动人口为166.82 万人,如按10%人次与零散地质遗迹的接触率估算,每年可有约80 万人接触1 处以上的零散地质遗迹,按全年365 d 中200 d 出行计算,则其与1 处零散地质遗迹重复相遇的次数可达1.6 亿次。因此,受众多的特点是拓展其利用空间的重要基础之一。

2 城市零散性地质遗迹的利用潜力

地质公园是目前进行地质遗迹保护和利用的最为普遍和有效的方式(陈安泽,2016),但是由于城市用地规模日渐增加的发展趋势及城市零散地质遗迹分散、微小的特点,无法采用建立地质公园的方式进行城市零散地质遗迹的保护和利用。基于城市零散地质遗迹的特点可充分认识其在科学、教育、文化、经济方面的潜在价值和可利用性,可为实践地质成果服务于城市、丰富城市特色、满足市民更高层次需求提供基础依据,同时实现对城市地质遗迹的保护(Németh and Moufti,2017)。

图1 长沙零散地质遗迹示例

2.1 利用城市零散地质遗迹串联城市景点

类比于墨西哥,长沙市岳麓山公园与大王山旅游区间直线距离为8 km,其间分布有第四系到元古宇,发育有不整合接触关系、古湘江阶地、江底地貌、河漫滩及二元结构、波痕、泥裂、地下水等零散地质遗迹。这些地质遗迹可以向市民讲述长沙市8 亿年前到现今的海陆变化,5 Ma 年前古湘江底的卵石源自距今约3 亿年的石英砂岩,古湘江水流速度是现有流速的数倍等信息,并通过其将岳麓公园与大王山旅游区进行有机连接,有效扩展市民游览点(Borghi et al.,2014)。

2.2 丰富城市景点内涵

城市零散地质遗迹与人文景观的空间共存性及地质遗迹的地学意义可丰富城市人文景观内涵,增加其观赏性以及地质遗迹影响力(Hose,2012)。在对埃塞俄比亚拉利贝拉市的世界遗产—石窟教堂群中地质遗迹的地质意义挖掘前,人们对石窟教堂群的认识仅限于4 万人花24 a 建成,地质学的研究表明教堂建成于渐新世—中新世(距今约30~7 Ma)的流纹岩和玄武岩中,水平层状的火山岩层为教堂提供了稳定的基础,火山岩的不连续性及分布格局是教堂规模、样式、位置及布局的依据,利用岩体的蚀沟作为教堂排水系统,利用整体性好、强度高的岩体作为教堂主体,岩性差异界面、冷缩节理等构造软弱面成为教堂各房间的分割界线,教堂凿建过程中自发地将地质与建筑文化相结合以获得最佳效果的信息极大丰富了该景点的内涵(Asrat and Ayallew,2011)。在长沙市岳麓山清风峡的泥盆纪地层中的洞穴为抗日第九战区司令部指挥部旧址,该景点出露的紫红色细砂岩、褶皱地质遗迹等可丰富景点的自然性内涵,向市民提供一些地学信息,如约3 亿年前,在海洋中沉积的砂粒,经压实、脱水形成坚硬砂岩,在地球内部应力作用下发生弯曲,又经历了地壳抬升和风化剥蚀后而露出地表。

基于城市零散地质遗迹多与人文景观空间耦合的特点,挖掘其所蕴含的自然信息,可以显著丰富人文景观的自然内涵,增加市民对景点的观赏时长,为引入市场机制实现对零散地质遗迹进行利用和保护提供了潜在的可能(陈玉,2011)。

2.3 城市零散地质遗迹的利用对新技术的承载

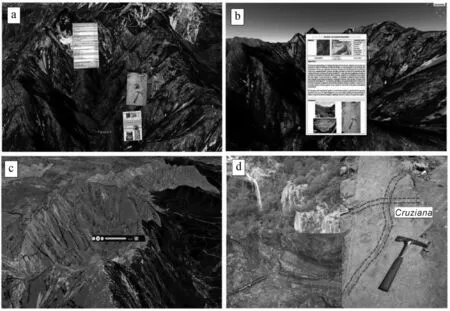

城市零散地质遗迹有受众多的特点使其可承载互联网、虚拟现实、移动等高新技术,并通过挖掘其地学意义使其与娱乐休闲相结合,使新技术应用产生直接的经济效益(Del Lama et al.,2015),如虚拟旅游平台的开发(Guedes Lopes and Correa,2017)就是很好的实例,西班牙Quilamas Natural Park 的虚拟地质旅游系统就是基于移动终端,通过对照片、图件、文字、音、视频的展示介绍地质遗迹的特点及成因(图2)(Martínez Graña et al.,2013)。

显然城市零散地质遗迹的利用可有效承载新技术,除了虚拟系统外,利用新技术开拓城市地质遗迹与人文历史结合的电子游戏等产品可以增加城市景点、地质遗迹对游客的吸引力,并为市场机制进入地质遗迹的保护和利用提供有效途径。

2.4 城市零散地质遗迹利用途径拓展

地质遗迹的利用重点在于地质旅游及地学教育(李如友,2012),而将其与文化、媒体、园林要素等相结合,从而探索对其经济价值的拓展并未引起足够重视(Reynard and Giusti,2018)。

图2 西班牙Quilamas Natural Park 虚拟地质旅游系统(据Martínez Graña et al.,2013)

城市零散地质遗迹所承载的冗长历史、地质事件的演化等一系列超出常人想象的信息和极大的受众群体是其拓展利用的基础。基于城市零散地质遗迹的科学意义形成具有故事梗概的电子游戏的开发、地质遗迹纪念品等文创产品的设计可将其利用拓展至娱乐和旅游领域;城市零散地质遗迹解说指示板的设计、设立及解说手册可将其利用拓展至广告领域;零散地质遗迹意义的挖掘、解说词编写、印刷、导游人员的培训以及在意大利实现将地质遗迹虚拟多媒体产品配置于中学(Magagna et al.,2013)的实例显示其利用可深入融于教育和出版领域;基于城市零散地质遗迹形态特征及成因意义与周边环境融合协调的景观设计与建设也可将其利用拓展至城市规划领域。

这些地学与其它行业有效融合的探索性认识和实践充分表明有效拓展地质工作为社会服务的新领域(Minvielle and Hermelin,2011)可直接或间接产生经济效益,并实现对其的有效保护。

2.5 丰富城市地质工作

丰富城市地质调查内容也是城市零散地质遗迹利用的另一途径。

按城市地质调查总体方案(2017—2025 年)要求,中国将在2025 年前完成338 个地级以上城市的1 ∶5 万基础性综合地质调查①,由于1 ∶5 万比例尺的限制②,多数规模过小的城市零散地质遗迹不能纳入被调查对象(Booth and Brayson,2011);目前城市零散地质遗迹的确认、保护及利用机制基本仍为空白,随着城市发展已出露和新揭露的零散地质遗迹遭到破坏的可能性都在增加(Abdelmaksoud et al.,2018)。

对城市零散地质遗迹可利用性的认识启示我们需要拓展城市地质工作,如:(1)在城市地质调查中加强对零散地质遗迹的调查和评价,或开展专题调查;(2)开展城市零散地质遗迹的有效利用及示范,与市场结合拓展地质遗迹利用产业链;(3)建立开展城市零散地质遗迹的识别、确认、评价、地质意义及利用途径的挖掘的管理机制;(4)借鉴西方国家的地质遗迹的授权及许可制(Shafer,2014),认识和评价零散地质遗迹可能给土地带来的附加值,将其融入城市土地利用规划,建立相应的管理政策及规范(Badang et al.,2017)也是值得讨论的城市地质工作的新内容。

3 结论

城市零散地质遗迹的特点及可利用潜力的分析结果表明对其的利用具有满足社会需求、拓展地质工作服务领域、带来城市社会、经济效益的积极意义,应引起地质工作者及政府管理者的重视。

(1)城市零散地质遗迹具有丰富城市特色、增加城市景观内涵、提高市民科学素养、形成直接经济效益的可利用潜力。

(2)面向市民需求,结合现代技术开展城市零散地质遗迹的利用,可有效拓展地质工作的领域并促进地质工作及与其它领域的融合,实践地质成果更好地服务于城市。

(3)建立城市零散地质遗迹的发现、利用示范的管理机制是城市地质管理工作值得探讨的新内容。

注释

①国土资源部中国地质调查局.2017.城市地质调查总体方案,(2017-2025 年)[R].

② 中华人民共和国国土资源部.DZ/T 0303-2017.2017.地质遗迹调查规范[R].