克拉通盆地构造转折区中-新生界构造特征及其控藏意义

——以鄂尔多斯盆地西南部镇泾地区延长组为例*

2020-12-24张园园任战利何发岐崔军平杨桂林王琨吉园园

张园园 任战利 何发岐 崔军平 杨桂林 王琨 吉园园

1.大陆动力学国家重点实验室,西安 7100692.西北大学地质学系,西安 7100693.中国石化华北油气分公司,郑州 450006

鄂尔多斯盆地是以华北克拉通为基底的叠合型内陆坳陷盆地(赵重远,1990;Liuetal.,2006;朱日祥等,2011;Wangetal.,2015)。盆内西南部地处陕北斜坡、天环坳陷、西缘冲断构造带与渭北隆起等不同构造单元的交汇区。该区地表形态复杂且有巨厚黄土堆叠,高精度地震勘探工作难以开展,导致中生界构造研究基础较为薄弱。部分研究认为鄂尔多斯盆地西南部构造稳定、变形微弱且少有断裂发育,长7段烃源岩所生成的烃类主要经由砂体运移至古河道、不整合面附近聚集成藏(许建红等,2007;Zhengetal.,2008;代金友和何顺利,2010)。近年来,伴随着三维地震可视化、成像测井等技术工艺的日臻完善,相继于盆地中部、东北部构造转折区内发现近直立状断裂的存在(刘震等,2013;王伟峰等,2015;潘杰等,2017;徐兴雨等,2019)。考虑到鄂尔多斯盆地延长组油气成藏主要集中在印支期、燕山期、喜马拉雅期等几个关键时间段内(陈刚等,2005;任战利等,2007;张文正等,2009;李士祥等,2010;Baoetal.,2014;Chenetal.,2015),推测盆内西南部中生界断裂体系的发育也会对该区三叠系延长组油气运聚过程产生重要影响。

鄂尔多斯盆地镇原-泾川(以下简称镇泾)地区受多个期次、多种类型构造作用相互叠加改造——盆地边缘西缘冲断构造带、渭北隆起构造变形强烈,尤其是中生代以来盆缘多期构造运动对该区沉积、构造等有重要控制作用(图1a, b)。该区面积约2500km2,高精度三维地震勘探近乎全区覆盖,钻井、测录井及分析测试等基础资料丰富,为盆地构造精细研究提供了难得的数据。以前人们普遍认为镇泾地区缺乏断裂构造,随着研究工作的深入,中国石化华北油气分公司发现该区断裂发育,中生界低压、低丰度油藏沿断裂带及高渗砂岩带分散式分布,在延长组内形成工业性油气聚集(图1c-e)。迄今为止,总体而言,镇泾地区中生界断裂特征、形成期次及与油气成藏关系研究较弱,需要深入分析探讨。本文针对镇泾地区存在的以上问题,以研究区高精度三维连片地震资料、203口探井、120口典型水平井等分析测试数据为基础,对三维地震资料进行了精细构造解释,分析了中生界断裂特征、形成期次与成因演化,结合烃源岩热演化及储层孔隙度变化等,恢复了长8段油气成藏过程,探讨了中生代以来构造活动对油气成藏的控制作用。研究成果对我国克拉通盆地内构造转折区构造变化规律、油气富集机理与差异分布等研究具有重要参考价值,对研究区油气勘探有重要指导意义。

图1 鄂尔多斯盆地镇泾地区构造格架及长8段测井响应特征(a、b) 镇泾地区位置图;(c)镇泾地区长7段底部反射界面(T6c)构造图;(d)长8-长9段测井综合柱状图;(e)延长组SSW-NNE向地层对比剖面图(延9段顶部拉平)Fig.1 Structural maps and logging response characteristics of Chang 8 in Zhenjing area, Ordos Basin(a, b) location map of Zhenjing area; (c) structural diagram of reflection interface (T6c) at the bottom of Chang 7 Member in Zhenjing area; (d) comprehensive logging histogram of Chang 8-Chang 9 Member; (e) SSW-NNE trending stratigraphic section comparison map of Yanchang Formation (align the top of Yan 9 Member)

1 中生界构造特征与演化

收集镇泾地区2533.63km2三维地震资料,70余口钻井的VSP资料、时间-深度数据及部分前人解释结果,通过203口探井层位精细标定,共追踪、解释了长82底部地震反射T6a、长81底部地震反射T6b、长7底部油页岩地震反射T6c、延8底部煤层地震反射T5b1等7个标志性反射层位及300余条断裂。

1.1 断裂特征与分类

镇泾地区处于盆地边缘构造强烈变形到弱变形的转折及过渡部位,受盆地边缘强烈构造变形的影响明显。平面上,镇泾地区北西向、北东东向及近东西向3组断裂特征差异显著,易于识别(图2a)。北西向大断裂主要分布于研究区中部及南部,线状延伸、横切全区且具走滑性质,延伸距离7~55km。北东东向断裂发育于工区北部,呈雁列式带状分布,断裂密度大,横向延伸5~25km,并在工区中部与北西向断裂交切。近东西向断裂在工区西南部沿北西向走滑断裂带附近少量分布。

图2 镇泾地区中生界断裂分布图(a)长7段底部界面(T6c)断裂分布平面图;(b、c)中生界断裂特征剖面图Fig.2 Distribution of Mesozoic faults in Zhenjing area(a) fracture plane distribution of Chang 7 bottom interface (T6c); (b, c) Mesozoic fracture characteristic profile

剖面上,断裂高陡产出,断距小、隐蔽性强且多具走滑性质,组合形成平行斜列式、“Y”字型、反“Y”字型、花状、阶梯状等多种构造样式。北西向断裂产状近于直立,平均倾角79°,断穿三叠系至白垩系并向浅部地层延伸,断距15~70m(图2b)。北东东向断层倾角及断距较小,断穿上三叠统至中白垩统,多组合形成复杂断裂区。此外,长6、长8等油层组内部发育多条层间断裂,垂直断距小于10m,在地震剖面中难以直接识别。

断裂性质以压扭性为主,同时发育有张性、张扭性断层以及反转断层。由于多期构造活动叠加作用,不同性质断裂间的分带性并不明显。进而根据断裂发育规模、展布特征等,将镇泾地区中生界断裂划分为3类。I类断裂以北西向及其伴生的北西西向走滑断裂为主;该类断裂近直立状产出,横向延伸距离大于7km,垂直断距大于40m,同相轴明显错断,纵向断穿三叠系至白垩系,并向上覆浅部地层延伸。II类断裂高角度斜交分布,以北东东向断裂为主,包含部分北西向断裂;横向延伸3.5~7km,垂直断距10~40m,同相轴错断、合并或扭动,断开三叠系至侏罗系。III类断裂于三叠系内部发育,横向延伸小于3.5km,垂直断距小于10m,同相轴扭动但无明显错断,难以直接识别。

1.2 构造成因与演化

鄂尔多斯盆地中-新生代经历了内陆克拉通盆地、内陆拗陷盆地、断陷盆地等演化阶段(张国伟等,2001)。

前三叠纪,鄂尔多斯盆地是一持续接受沉积的稳定地台(王伟锋等,2015);中三叠世,华北板块与扬子板块由东向西逐渐拼接;至三叠纪末晚印支期,秦岭、祁连海槽完全关闭,沿板块缝合带开始碰撞造山(Chenetal.,2007;代金友和何顺利,2010;任战利等,2020)。古特提斯构造域活动使祁连-秦岭褶皱带西段沿北东向挤压推覆,进而使鄂尔多斯盆地西南缘强烈变形,形成褶皱及断裂。盆地边缘渭北隆起发育的北西向彬县-官庄断裂自然延伸至镇泾区内,形成北西、北西西向线状走滑断裂,将研究区切割为南北两个构造单元。印支期的区域性挤压隆升致使镇泾地区北部的长4+5段至富县组普遍缺失;研究区西南部剥蚀程度较之东北部更甚,长6段及上覆延长组剥蚀残余,与上覆侏罗系不整合接触(图3a)。

图3 镇泾地区长7底界面(T6c)中-新生代构造演化平面图Fig.3 Meso-Cenozoic tectonic evolution plan of Chang 7 bottom interface (T6c) in Zhenjing area

早、中侏罗世,富县期至延安期完成了燕山期内盆地第I拗陷阶段的充填沉积。盆地第I拗陷阶段结束。其间,镇泾地区受近南北向挤压应力持续作用而形成北倾单斜形态。同时北西、北东向断裂剪切活动,但该期构造变动延续时间较短且作用强度较弱。随后盆地进入第II拗陷阶段,形成了直罗期与安定期的内陆湖盆沉积。至晚侏罗世燕山运动中期,库拉-太平洋板块向西俯冲碰撞,使鄂尔多斯盆地遭受强烈挤压并形成西缘冲断构造带。此时镇泾地区继承了早燕山期构造格局,加强了北东东向逆断裂发育,前期存在的断裂间发生了复杂的剪切活动(图3b、图4)。晚侏罗世中期至早白垩世晚期,在北西-南东向挤压应力作用下,左旋剪切活动持续发生,全湖盆隆升萎缩至消亡(吴奇之等,1997;张国伟等,2001;焦亚先等,2013)。此间镇泾地区转变为“东南高、西北低”的单斜形态(图3c);同时先存断裂活化,部分断裂性质发生转换,北西向断裂以压扭活动为主,北东向断裂挤压逆冲。

图4 镇泾地区中-新生代断裂构造演化剖面图Fig.4 Profile of Meso-Cenozoic fault structure evolution in Zhenjing area

古近系以来喜山期,受欧亚板块-印度板块碰撞的影响,鄂尔多斯盆地处于右旋剪切-拉张应力环境(李士祥等,2010),北东方向挤压,北西-南东方向产生拉张。此时,镇泾地区因北西向断裂切割分区及喜山期构造旋回改造,而呈现“东高西低、南陡北缓”的二台阶单斜格架。同时北东东向断裂张性活动,断裂密度增大,并且新产生了大量规模不等的张性雁列状、“X”型共轭剪切裂隙(图3d)。

2 油气成藏地质特征

2.1 烃源岩性质与热演化

镇泾地区受晚三叠世近南北向挤压应力作用影响,于长7段沉积期达到最大湖侵(邓秀芹等,2008)。同时,基底断裂活动导致凝灰质火山沉积物上涌与长7段细粒沉积物互层产出(张文正等,2009;Qiuetal.,2014;Wangetal.,2014;Zhangetal.,2019;刘池洋等,2020),使有机质富集形成了一套深湖-半深湖相暗色泥岩及油页岩沉积(Linetal.,2017)。其中,长7段底部黑色油页岩为镇泾地区延长组主力烃源岩:平均厚度约9.8m,有机质类型以I型及II1型为主,TOC平均含量约为8.16%,HC含量最高可达4339.5×10-6;21个油页岩样品测得有机质Ro介于0.95%~1.15%,平均值约为1.06%(任战利等,2019(1)任战利, 张园园, 于春勇等. 2019. 红河油田主力油层组构造、断裂特征及与油藏成藏关系研究. 中石化华北油气分公司科研报告)。

由HH105井、HH12井、HH36井等典型单井长7段烃源岩热演化史模拟结果可知,该套油页岩早期热演化受印支运动影响而进程缓慢,至侏罗纪末Ro普遍小于0.5%。早白垩世盆地快速沉降,发生构造热事件,地温梯度及大地热流值持续上升(任战利等,2007,2017,2020)。在距今约130Ma长7段优质烃源岩Ro突破生烃门限,开始生成液态石油。在随后的早白垩世,长7段油页岩随地层快速埋深而进入中成熟热演化阶段,大量原油生成。烃源岩Ro在距今100Ma的早白垩世末期介于0.95%~1.15%。其后燕山晚期、喜山期盆地持续抬升,长7段烃源岩热演化基本停滞。

2.2 储层特征及成岩演化

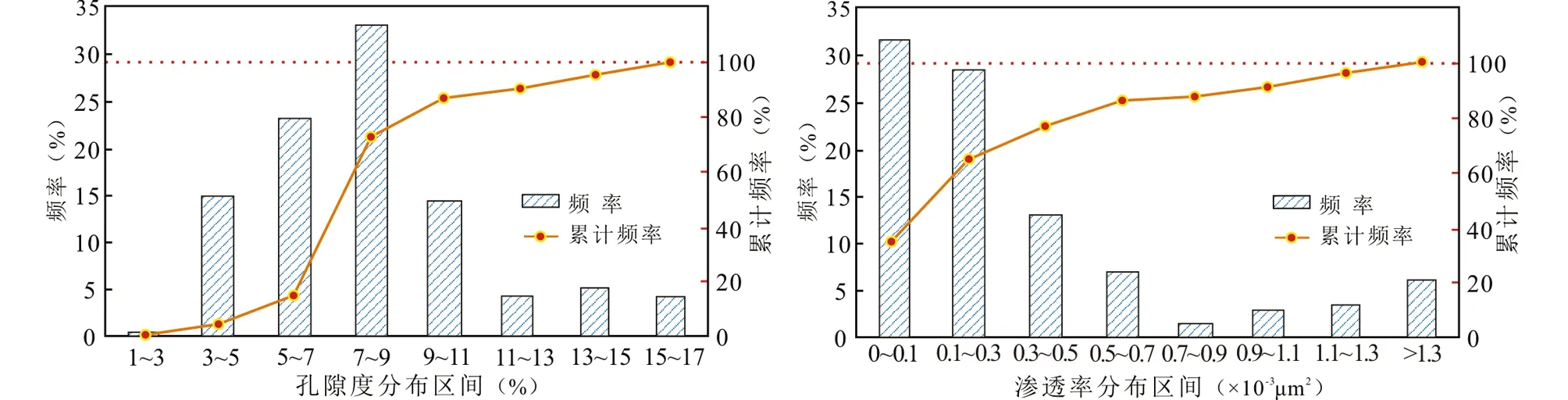

镇泾地区长8段发育滨-浅湖相、三角洲相碎屑砂岩,是延长组主力产油层段之一(Yang and Deng,2013;杨智峰等,2017;陈林等,2019;吕文雅等,2020),其中长812小层油气资源最为富集。该小层平均砂岩百分含量62%,砂体横向连续且分布稳定,砂岩类型以中-细粒岩屑长石砂岩、长石岩屑砂岩为主,发育低孔特低渗、低孔低渗致密储层,砂岩平均孔隙度8.3%,平均渗透率0.35mD(图5)。

根据岩石薄片、扫描电镜以及X衍射分析,长812砂岩储层现处于中成岩A期,主要成岩作用类型为压实作用、胶结作用、溶蚀作用、交代作用和破裂作用5种(图6),成岩序列为:机械压实作用,碎屑矿物破碎、蚀变→蒙脱石脱水转化为混层粘土矿物→自生绿泥石膜→石英次生加大→亮晶方解石、浊沸石交互式胶结→有机酸进入孔隙→长石、岩屑等碎屑颗粒的溶蚀作用→硅质胶结以及自生高岭石等粘土矿物充填→铁方解石、铁白云石胶结、交代→微裂隙(图7)。

图5 镇泾地区长812砂岩物性参数分布直方图Fig.5 Distribution histogram of physical parameters of Chang 812 sandstone in Zhenjing area

图6 镇泾地区长812储层成岩作用显微照片(a) HH21井,1786.61m,粒间孔中充填片状绿泥石、丝缕状伊利石及自生石英;(b) HH107井,2437.26m,次生石英晶体、石盐集合体、丝发状伊利石及叶片状绿泥石共同充填于粒间孔隙中;(c) HH92井,2265.19m,次生石英晶体及叶片状绿泥石集合体充填于粒间孔隙中,见次生溶蚀微孔隙;(d) HH361井,2024.30m,长石被溶蚀,其粒内溶蚀微孔发育,颗粒间见部分石盐晶体;(e) HH78井,2240.67m,粒间孔隙发育,次生石英晶体充填于粒间孔隙中,绿泥石集合体交代颗粒表面;(f) HH312井,2139.78m,颗粒间充填伊利石、伊蒙混层、绿蒙混层等,微裂隙发育Fig.6 Micrographs for diagenesis of Chang 812 sandstone reservoirs in Zhenjing area(a) Well HH21, 1786.61m, intergranular pores are filled with lamellar chlorite, filamentous illite and authigenic quartz; (b) Well HH107, 2437.26m, intergranular pores are filled with secondary quartz crystals, halite aggregates, filamentous illite and foliate chlorite; (c) Well HH92, 2265.19m, secondary quartz crystals and foliate chlorite aggregates are filled in intergranular pores, and secondary dissolution micropores are developed; (d) Well HH361, 2024.30m, the feldspar is corroded, the corrosion micropores are developed in the grains, and some halite crystals are distributed among the grains; (e) Well HH78, 2240.67m, intergranular pores are developed, secondary quartz crystals are filled in intergranular pores, and chlorite aggregates replace the surface of the grains; (f) Well HH312, 2139.78m, pores are filled with illite, I/S mixed layer, C/S mixed layer, etc., and microcracks are developed

以HH105井2251.0m长812灰褐色油浸中-细粒砂岩样品为例,采用成岩作用效应模拟的砂岩古孔隙度恢复方法,研究长812储层孔隙度演化特征(图7)。样品砂岩原始孔隙度38.7%,矿物碎屑粒度细、成分成熟度低、塑性矿物及填隙物含量高导致砂岩抗压实强度较弱(Beard and Weyl,1973;Scherer,1987; Zhouetal.,2016)。晚三叠世早成岩A期,54.4%的原始孔隙因压实作用而快速减少。晚侏罗世至早白垩世的早成岩B期,压实作用强度明显减弱;方解石胶结物在经历生成高峰之后,生成作用随深度增加而降低;导致砂岩孔隙度持续减损至10%左右,减孔率约为41.45%。但随后因地层水中有机酸浓度持续升高,导致长石及岩屑颗粒溶解度增大(Laietal.,2016;Linetal.,2017),石英次生加大、绿泥石包壳等的发育使孔隙度减损速率有所降低。早白垩世以来的中成岩A期,区域性构造抬升使断层及微裂隙发育,储层孔隙度由此增加4.13%。但受后期构造活动强度减弱、断裂快速关闭以及伊利石、绿泥石、铁方解石等晚期胶结物充填的影响,此次建设性增孔效果并不显著,砂岩孔隙度先增后减并最终维持在10%以下。

图7 镇泾地区长812砂岩储层成岩演化序列及孔隙度变化Fig.7 Diagenetic evolution sequence and porosity variation of Chang 812 sandstone reservoirs in Zhenjing area

3 油气运聚过程与构造影响作用

3.1 油气成藏期次与时间

鄂尔多斯盆地延长组油气成藏期与印支期、燕山期、喜马拉雅期构造运动关系密切(陈刚等,2005;张文正等,2009;李士祥等,2010;Baoetal.,2014;Chenetal.,2015)。前人分别采用盆地构造热演化史、圈闭发育史分析、成岩矿物定年、流体包裹体定年等多种方法确定镇泾地区延长组油气充注期次与时间(任战利等,2008;李士祥等,2010;尹伟等,2011;李潍莲等,2012;Douetal.,2017)。本次根据埋藏史、烃源岩热演化史结合包裹体测温,对延长组油气充注期次进行了分析。

长812砂岩烃类包裹体多分布于次生石英加大边、溶蚀孔隙边缘及钙质胶结物中,多表现为群体状、串珠状分布,直径≤3.5μm,发黄色、黄绿色荧光。利用激光拉曼光谱分析手段对其内部组分进行检测,发现不同的烃类包裹体都会出现1648cm-1、2873cm-1、2927cm-1、3018cm-1所分别代表的C4H6、C3H8、CH4、C2H4拉曼峰值,表明这些烃类包裹体组分相同,为同一期油气充注的产物(图8)。经Linkam THMS600冷热平台包裹体测温发现,烃类伴生的盐水包裹体均一温度呈现90~105℃、110~125℃两组主峰分布特征。结合埋藏史、烃源岩热演化史分析认为,镇泾地区长8段在距今130~100Ma的早白垩世发生了一期连续油气充注事件,同时该事件也是整个研究区中生界延长组油气成藏的关键(图9)。

图8 长812烃类包裹体显微特征及其拉曼谱图(a) HH111井,2029.35m,烃类包裹体串珠状分布于石英颗粒表面愈合缝中,发黄绿色荧光;(b) HH361井,2029.25m,烃类包裹体群体状分布于次生石英加大边中,发黄绿色荧光Fig.8 Microscopic characteristics and Raman spectra of hydrocarbon inclusions in Chang 812(a) Well HH111, 2029.35m, hydrocarbon inclusions are distributed in the healing fractures on the surface of quartz grains in the form of moniliform, and emitting yellowish green fluorescence; (b) Well HH361, 2029.25m, hydrocarbon inclusions are distributed in groups in the enlarged edge of secondary quartz, with yellowish green fluorescence

3.2 油气动态成藏过程

综合上述镇泾地区富油区构造演化、烃源岩热演化及储层孔隙度反演结果,按照时间顺序恢复镇泾地区长8段油气成藏动态过程。

(1)晚三叠世,储集层、烃源岩层初始沉积形成期。印支期盆地西南缘抬升形成古高地,为镇泾地区提供沉积物源供给,在长8期沉积发育湖相-三角洲相河道砂岩。之后盆地水体持续加深于长7期达到最大湖泛,沉积了延长组最为重要的一套半深湖-深湖相暗色泥岩及油页岩。至印支期晚期,受盆地边缘强烈挤压影响,北西、北西西向断裂走滑切割全区为南、北两个构造单元,加之地层差异隆升使西南部长7段及上覆延长组淋滤、剥蚀。因此,镇泾地区西南部整体源岩质量差、热演化程度低。

(2)早白垩世初期,少量早期低熟油近源充注期。早期燕山运动不仅使研究内逆断层发育,而且使地层倾向发生转变,长8段砂体向北东及北部倾斜。长812河道砂体横向连通,早成岩B期压实、石英次生加大、绿泥石衬边、少量自生粘土矿物充填,以及有机酸诱发的溶解作用等使砂岩孔隙度维持在15%~20%,形成早期的砂岩物性圈闭。与此同时,上覆长7段烃源岩热演化突破生烃门限,有机质Ro达到0.5%~0.7%,少量低熟液态烃类开始生成,并在浮力及生烃增压作用下向烃源岩附近有利砂体前端缓慢充注,完成第一幕小规模、近距离油气聚集成藏(图9、图10a)。

图9 镇泾地区延长组长8段储层成岩-油气成藏匹配关系图(HH105井,2252.30m 长812)Fig.9 Matching relationship between diagenesis and accumulation of Chang 8 reservoir in Yanchang Formation, Zhenjing area (Well HH105, 2252.30m, Chang 812)

图10 镇泾地区长8段油气成藏过程示图Fig.10 Oil and gas accumulation process of Chang 8 Member in Zhenjing area

(3)早白垩世末期,成熟油快速充注成藏期。受早白垩世区域热事件影响(任战利等,2007,2017,2020),镇泾地区长7段迅速埋深至2650~3000m,致使优质烃源岩热演化加剧,Ro高达0.95%~1.15%。该过程不仅使成熟原油高效排出,而且烃源岩短期内快速生烃增压,为油气长距离运移提供动力(朱光有等,2013)。持续埋深压实、方解石胶结、硅质胶结、粘土矿物充填、碎屑颗粒溶解等综合影响下,长812储层砂岩孔隙度降低至10%附近。此时源岩与储层间所产生的压力差为原油输导提供了充注动力(Liuetal.,2008;Guoetal.,2012)。另外,早白垩世末晚期燕山构造运动增强,一方面使研究区转变为“东南高、西北低”单斜形态,进而改变了砂岩圈闭倾向及闭合幅度;另一方面全盆地抬升卸压,使镇泾地区北西向断裂性质转化、北北东向剪切断裂大规模发育,沟通长7段烃源岩层与长8段储集体。因此,大量生成的液态石油沿断裂由源岩区向下伏长8段储层快速输导,并在断裂附近砂岩带聚集,完成第二次油气幕式快速充注。随后储层受压溶、粘土矿物充填、晚期铁方解石胶结等作用而持续致密化。长812砂岩中所捕获的大量液态烃类包裹体为该期原油充注提供了佐证。

(4)晚白垩世以来,原生油藏调整期。喜山期构造旋回作用对镇泾地区中生界产生的影响如下:一是长7段烃源岩热演化停滞;二是长8段砂岩储层致密化;三是北北东向张性、张扭性断裂产出密度加大、活动强度增强,并伴有剪切裂隙发育,改善致密砂岩储层孔渗性。三者共同作用下,早期油藏动态平衡被破坏,烃类物质沿北东东向断裂与连续性优质砂体发生调整或局部聚集,最终形成研究区中生界低压、低丰度油藏沿断裂带及高渗砂岩带分散式分布的现状。

3.3 构造作用对油气成藏的影响及控制作用

就鄂尔多斯盆地而言,刘震等(2013)指出高陡断裂的发育控制着盆地中生界油气藏的形成与分布。王伟峰等(2015)强调构造运动引发的断裂活动不仅可以改善储层物性,还可提供油气运移通道。结合镇泾地区中生界构造演化与长8段油气成藏动态过程,笔者认为中-新生代构造活动对镇泾地区中生界油气成藏的影响作用主要体现在以下方面。

印支期,I类北西向走滑断裂控制了镇泾地区中生界构造格局,地层差异隆升影响延长期沉积体系及优质烃源岩展布范围。受盆地边缘强烈挤压影响,北西、北西西向走滑断裂强烈活动,将镇泾地区切裂为南、北两个次级鼻状褶皱单元。此外构造活动对烃源岩分布的控制作用显著(Zhuetal.,2017),具体到镇泾地区表现为西南部大幅隆升形成古高地,一方面使长7沉积期母源物质由西南向北东方向分散入湖,另一方面使隆起区长6段及上覆延长组剥蚀残余、长7段剥蚀淋滤,导致工区南部长7段烃源岩展布面积、有效厚度、有机质丰度、热演化程度等,均比北部同层段烃源岩有所降低。

中、晚燕山期,地层快速沉降加速了长7段烃源岩热演化,影响了储层致密化进程;II类断裂有效沟通源储,为烃类运移提供垂向输导通道。早白垩世长7段烃源岩受区域性构造热事件影响而加速演化,于早白垩世末进入成熟阶段并开始生成大量液态石油。此外,早白垩世末燕山运动晚期,地层抬升诱导多组剪切断裂活动,一方面使储层砂岩孔缝扩容,有效减缓了储层致密化,加强了油气的充注能力;另一方面II类断裂贯通长7源岩层与长8储集层,使烃类物质沿断裂垂向输导,并在断裂带附近的长8段优质砂体内聚集。

喜山期,断裂控制油气调整范围及次生油藏差异富集。喜山运动使先存中生界断裂活化,其中I类断裂相关的长8油藏遭到改造及调整,油气向上运移至上覆侏罗系形成岩性油藏等,不利于长8段油藏保存;该类断裂相关长8段平均录井全烃值为3.2%,以HH37P18井为例,长8段综合试油日产量1.28t,试采1个月后日产油量仅为0.57t。III类北东东向断裂规模小,多为油层组内部发育,渗流能力较弱且储层改善范围有限,相关水平井长8段平均录井全烃值仅为2.6%;以HH50P4井为例,综合试油日产量0.99t,试采1个月后日产油量1.49t。II类断裂相关长8油藏仅在组内运移调整,相关水平井长8段平均录井全烃值高达35.1%;以HH73P61井为例,综合试油日产量21.96t,试采1个月后日产油量17.5t。另外,北西向II类断裂多呈压扭性,导流性相对较差,对产量贡献较小;而北东东向II类断裂多呈张扭性,导流性较好,是最为有效的富油断层。镇泾地区HH36井区、HH12井区、HH37井区长81主力产层钻遇北东东向断裂的水平井原油日产量分别为10.9 t/d、10.1 t/d、8.3t/d,钻遇北西西向断裂的水平井原油产量仅为5.5t/d、2.5 t/d、5.8t/d。

4 结论

(1)鄂尔多斯盆地西南部镇泾地区处于盆地边缘强烈变形与盆内弱变形的过渡转折区,发育复杂断裂体系。中生界主要发育北西向、北东东向、近东西向3组断裂,平面上北西向断裂线状延伸走滑、北东东向断裂雁列式带状分布,剖面上断裂直立高陡产状且小断距错动、不易识别。受多期构造运动影响,断裂多期次叠加,性质复杂。印支期近南北向挤压应力作用下形成北西向压扭性走滑断裂;中、晚燕山期左旋剪切-挤压应力环境下北东向断裂活动加强;喜山期右旋剪切-拉张应力作用使北西向断裂挤压闭合、北东东向断裂呈张性且导流能力强,同时派生大量规模不等的剪切裂隙。

(2)镇泾地区中生界长8段油气藏的形成先后经历4个阶段,分别为:晚三叠世,储集层、烃源岩层初始沉积形成,产生北西向走滑断裂;早白垩世初期,少量早期低熟油近源充注,形成常规岩性油藏;早白垩世末,成熟油快速输导,形成受断层及裂缝控制的构造-岩性油气藏;晚白垩世以来,油藏发生调整。其中早白垩世末的中、晚燕山期,长7段烃源岩达到了最高热演化程度,并且断裂构造活动加强,是镇泾地区中生界油气成藏的关键时期。

(3)中、新生代构造活动对镇泾地区中生界油气成藏产生了深远的影响。印支运动控制了沉积储层及优质烃源岩展布范围;该阶段I类北西向走滑断裂活动,控制了镇泾地区中生界构造格局。中、晚燕山运动加速了烃源岩热演化,II类断裂活动不仅能有效沟通源储,提供垂向输烃通道,而且改善储层孔渗性,减缓储层致密化进程,增强了油气充注能力。喜山期,先存中生界断裂活动,控制了油藏调整范围及差异富集;其中,北东东向II类张性或张扭性断裂导流性好,是最为有效的富油断层。

致谢感谢中国石化华北油气分公司采油一厂的工作人员在此次研究过程中所给予的支持与帮助。感谢审稿专家及本刊编辑提出了有益的修改意见!