纳米技术在癌症治疗中的应用

2020-12-24王晓玥童明琼

范 娜,王晓玥,童明琼,于 茹

(1.德州学院 医药与护理学院,山东 德州 253023;2.山东省生物物理重点实验室,德州学院,山东 德州 253023)

癌症是一种由突变细胞引起的疾病,突变细胞获得了无限增殖和逃避凋亡的能力,最终导致肿瘤的形成和随后对周围组织的侵袭(也称为转移)。尽管癌症治疗和存活率有了显著改善,但是癌症仍然是世界范围内的主要死亡原因之一[1]。纳米技术在癌症治疗方面正受到全世界的极大关注。纳米生物技术鼓励诊断与治疗相结合,这是定制治疗恶性肿瘤方法的重要组成部分。纳米粒子正被用作纳米药物,参与包括癌症在内的各种疾病的诊断和治疗[2]。纳米技术在生物医学各个领域都有广泛的应用,并有望在癌症检测、治疗和诊断方面取得重大进展。

1 纳米系统的靶向作用

任何癌症治疗方式的关键问题是在肿瘤部位达到理想的治疗剂浓度,从而在破坏癌细胞的同时将对正常细胞的损害降至最低。靶向技术是一种促进药物载体或治疗药物在病变区域聚集和降低副作用的有效途径[3]。靶向机制包括被动靶向和主动靶向作用。

1.1 被动靶向

Matsumura和Maeda等观察到,由于肿瘤血管结构的改变,纳米颗粒在肿瘤部位的积聚增强[4]。肿瘤组织经历快速的血管生成,产生组织不良、不均匀和混乱的血管系统,在整个肿瘤中产生不规则的血流。血管渗漏加上淋巴引流不良,允许大分子和纳米颗粒从肿瘤血管中渗出并留在肿瘤中,这种现象称为增强渗透性和滞留(EPR)效应[5]。这一效应即为被动靶向作用。

1.2 主动靶向

尽管被动靶向具有优势,但仍存在一些限制。为了克服这些限制,纳米颗粒被设计成能够识别靶细胞中特定受体的配体,进而实现特定的主动靶向作用。在主动靶向方面,细胞靶向分为两类:由于转铁蛋白、叶酸、表皮生长因子或糖蛋白等的过表达而导致的对癌细胞的主动靶向,以及由于血管内皮生长因子、αvβ3整合素和血管细胞粘附分子-1(VCAM-1)等的过表达而对肿瘤内皮的主动靶向[6]。

2 纳米系统的特性

纳米材料是指在3个维度中至少有一个维度处于纳米尺寸( 1~100 nm)材料。纳米系统有四个独特的特性,使它们有别于其他癌症疗法:(I)纳米系统本身可以具有治疗或诊断特性,并且具有良好的载药能力;(II)纳米系统可以连接到靶向配体上,对靶细胞产生高亲和力和特异性;(III)纳米系统可以负载实现协同癌症治疗的多个药物分子;(Iv)纳米系统可以绕过传统的耐药机制。通过使用被动和主动靶向策略,纳米载体可以提高癌细胞中药物在细胞内的浓度,同时将对正常细胞的毒性降至最低,进而达到增强抗癌效果并降低全身毒性的作用[7-8]。

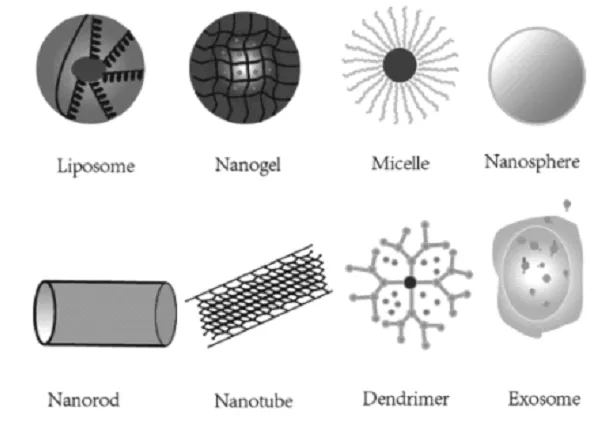

3 纳米材料的分类

目前,各种各样的纳米材料正在研究和开发中,以应用于癌症纳米技术。这些包括聚合物、树枝状大分子、脂质体、有机金属和碳基材料,如图1所示。下面将对几类常见的纳米材料进行详细介绍。

图1 不同类型的纳米材料[9]

3.1 聚合物胶束

聚合物胶束是具有疏水核心和亲水壳的自组装纳米颗粒[10]。聚合物胶束具有以下特点:良好的生物相容性;合适的粒径(<200 nm);可通过EPR效应在肿瘤内富集抗肿瘤药物,此外,当纳米载体在体循环中通过EPR效应到达靶部位后,通过配体与受体的相互作用(主动靶向),可以进一步提高聚合物胶束在靶细胞中的摄取[11]。聚合物胶束的疏水片段可以负载难溶性药物,进而提高其溶解度和生物利用率[12]。单等人报道了一种负载阿霉素的PH敏感两亲性聚合物甲氧基聚乙二醇-原酸酯-十八烷(DOX/mPEG-OE-C18),结果表明,该载药胶束具有明显的PH敏感性和较小的细胞毒性,且对MGC80-3细胞具有较好的杀伤作用[13]。

3.2 树枝状大分子

树状大分子是具有重复单元的分支状聚合物,分子结构包括核心、重复单元和末端基团。树枝状大分子具有独特的性质:(1) 球形和高度支化的结构,(2)单分散性和低的黏度;(3)纳米尺寸可控性;(4)末端官能团可用于多能化修饰[12,14]。近年来,树枝状大分子在癌症治疗和诊断方面取得了实质性进展,包括在抗肿瘤药物和造影剂递送、基因治疗、光动力疗法和光热疗法方面的进展。庄等人探讨了可降解聚酰胺树枝状大分子(SS-PAMAM)复合基因载体对于人肝癌细胞系HepG2细胞蛋白表达及细胞增殖迁移的影响。实验结果表明,复合型 PAMAM 基因载体可使肝癌HepG2 细胞 CDH13 蛋白表达增加,而细胞增殖和迁移能力减弱[15]。

3.3 二维材料

自从石墨烯被发现以来,各种二维纳米材料(如石墨烯及其衍生物、过渡金属二卤化合物、过渡金属碳化物、氮化物和碳氮化物)在癌症诊断和治疗方面获得了越来越多的研究兴趣,成为医用纳米医学的一个重要分支[16]。2D纳米材料的比表面积是所有类型材料中最高的。因此,这种超大的二维纳米材料表面积可以通过共价或非共价相互作用有效地负载各种功能分子,包括化疗药物、荧光探针和生物大分子。此外,金纳米颗粒、Fe3O4纳米颗粒和一些无机量子点等一系列功能纳米颗粒可以吸附在二维纳米材料的表面,赋予它们新的特性,如电化学性质、磁功能和放射性,可用于各种成像和诊断应用。此外许多类型的2D纳米材料通常对近红外光(NIR)表现出很强的吸收,使它们成为癌症光热疗法(PTT)的候选者。二维纳米材料在癌症治疗方面的应用[17]。

4 纳米技术在癌症治疗的应用

4.1 药物的递送

目前的癌症治疗经常遇到的挑战包括抗肿瘤药物的非特异性全身分布、到达肿瘤部位的药物浓度不足、无法耐受的细胞毒性、监测治疗反应的能力有限以及多药耐药的发展[18-19]。药理活性物质在生物系统中运输时会遇到许多生物屏障,进而可以阻止药物在预定部位积聚,从而限制了对癌症的治疗效果。在癌症治疗中,纳米材料用作一种载体,可以很容易地跨越许多生物障碍。为了使药物在适当的时间递送到病灶位置,进而增加药物的利用效率,降低药量,减少毒副作用。药物递送系统的设计至关重要,各种各样的材料已被开发为药物递送系统[20]。近几十年来,已经开发出许多不同的药物载体来控制药物的输送,包括胶束、脂质体、凝胶、微球、二维材料和病原体等[9-21]。

4.2 光热治疗(PPT)

传统的临床癌症治疗技术,如手术切除、放化疗及其各种组合,往往存在杀死正常细胞、破坏免疫系统和增加二次癌症发病率的风险。当这些肿块仍然很小或被早期发现时,最常见和最有效的医疗方法是将肿瘤从体内切除。然而,在不对附近的健康组织造成重大损害的情况下,大脑或胰腺等某些器官的肿瘤很难切除[22-23]。当癌症处于晚期或肿瘤被认为不能手术时,必须采用其他治疗策略。放疗和化疗是传统的肿瘤学治疗方法;然而,这些都伴随着患者生活质量的极大降低[24]。因此,最近该领域的大部分研究都致力于开发副作用更小的新治疗方式来治疗这些难以治疗的癌症[25]。光热疗法(PTT)是一种利用光热剂吸收的近红外线(NIR)光能产生的热量来消融癌症的方法。光热疗法(PTT)作为一种非侵入性和远程可控性的相对安全的治疗技术,在肿瘤治疗领域引起了人们的极大兴趣[26]。目前为止,人们已经制备了大量的光热纳米材料,并对其进行了广泛的研究,以实现癌症的高效光热治疗。包括金纳米颗粒、磁性氧化铁纳米颗粒、有机纳米材料和新型二维纳米材料[27-28]。梁等人已经合成了聚乙二醇修饰的单壁碳纳米管(SWCNTs),单壁碳纳米管作为近红外光吸收剂,在近红外激光照射下,可有效地消融原发肿瘤和淋巴结内转移癌细胞,极大的提高动物存活率,显著抑制肺转移[29]。赵等人采用简单安全的氧化反应制备了一种负载近红外荧光染料的聚多巴胺纳米复合物(PDA@IR),其具有良好的生物相容性,并且具有高效的光热治疗作用[30]。

4.3 协同治疗

与单一疗法相比,协同治疗是对抗癌细胞最有效的途径之一。将多种模式的治疗纳入单一平台,作为潜在的协同癌症治疗方式,会更有效的阻碍肿瘤的生长[31]。今天,随着纳米技术的介入,协同治疗已经走上了一个新的方向[32]。功能纳米载体具有被动靶向能力、较大的比表面积、能够负载多种药物以及表面可修饰等优点,已成为实现协同治疗的最佳选择[19]。目前,基于纳米载体的多种协同治疗已被研究,包括放化疗协同治疗[33]、化疗-基因治疗协同治疗[34]、化学-光热协同治疗[35]和化学-光动力协同治疗[36]。谢等人制备了二维硼(boron,B)纳米片,在其表面原位负载硫化酮(CuS)和化疗药物阿霉素(DOX),形成B-CuS-DOX纳米药物,实验结果表明其具有良好的化疗-光热协同治疗效果[37]。李等人报道了一种新型层状钴铁双氢氧化物纳米片(Co-Fe-LDH)负载光敏剂IR783的纳米平台(LDH-IR783),实验结果表明纳米复合材料具有稳定的结构、高的负载率和良好的分散性,在近红外光刺激下可以实现光热光动力协同光热治疗,可以有效抑制实体瘤的生长[38]。

5 结论与展望

纳米技术已经成为癌症治疗中最有前途的领域之一。纳米技术的进步也有望为新疗法的开发和癌症诊断方法的广泛应用提供基础。纳米粒子介导的各种疗法仍在开发中,它们有可能成为下一代癌症治疗方法。目前,虽然有些纳米药物已进入商业应用阶段,但是药物处于科研阶段。原因是纳米颗粒介导的疗法临床应用中存在的各种限制(包括纳米颗粒批次间的可变性和高昂的生产成本,以及缺乏测试这些系统的标准方案和模型)。因此,学术界、临床医生、制药业和监管机构之间的跨学科努力,对于推动这一前景看好的方法进入临床应用是至关重要。