从资金流量表看人口老龄化背景下日本金融结构变化

2020-12-23陈希颖

陈希颖

摘 要:人口老龄化对日本金融资源分配与国民经济各部门的资金盈缺产生了深远影响。中央银行编制的资金流量表是有效观测全社会资金流向的重要工具。本文通过资金流量表分析老龄化进程中日本各部门资金流量状况,试图阐释了人口结构变化对日本金融体系的影响、产生的困境及疏导的思路,并提出对我国的启示及政策建议。

关键词:资金流量表;人口老龄化;金融结构

中图分类号:F832.43 文献标识码:B 文章编号:1674-0017-2020(7)-0033-05

一、引言

资金流量表(Flow of funds accounts,下文简称FFA)反映了国民经济各部门金融账户中资金来源与运用的情况,是国民收入与生产账户的重要补充。金融账户、国民收入与生产账户之间的内在联系是各部门在生产账户中的储蓄扣减投资的资金盈余(或缺口)将运用于金融账户的投资(或融资)。同时,资金流量表通过矩阵形式展现了国民经济各部门资金从哪里来到哪里去,是分析金融资源配置的重要工具。

日本银行(下文简称日央行)自1958年1开始编制FFA。报表体系包括反映流量的资金流量表、反映存量的资产负债表以及流量存量调整表2三套报表,并实现了按季发布、年度调整的公开频率,有效地展示了日本金融体系的结构特征。

此外,日本早在1970年就开始了老龄化进程;1994年劳动人口净减少,进入老龄社会;2007年迈入超老龄化社会,总人口规模也进入下行轨道。目前,日本是全世界老龄化程度最高的国家。老龄化对日本的经济运行及金融结构产生了深远的影响。通过资金流量表的时间序列,可以探究长周期资金流动的结构性变化趋势,为观测人口结构对宏观经济及金融体系的影响提供维度与思路。

二、老龄化对金融结构影响的推演及文献综述

在实体经济影响方面,从要素投入的供给端,老龄化降低了劳动力的供给,压低了潜在增长率。胡鞍钢等(2012)根据索洛模型构造了嵌入人力资本的生产函数,推演出人口老龄化对经济增长存在负面影响。从需求端,老年居民收入下降,消费占支出的比重上升,储蓄相应减少,资本供应降低影响投资,可能拉低中长期总产出。从价格角度,经济增长放缓降低长期通胀预期,对实际价格产生向下压力。在就业方面,老龄少子化虽然名义上减少了劳动力供给,降低了失业率,但劳动力稀缺也会加快资本及技术对劳动力的替代,从而减少劳动力需求,同时人口结构变化也将导致消费需求从制造业向非制造业转换,继而引起就业结构的变化,反而可能导致结构性失业增加。

在金融体系影响方面,从金融供给端,老龄化降低社会产出和储蓄水平,从而减少资金盈余;从金融需求端,根据生命周期理论,老年人风险偏好降低,倾向于增加储蓄以及养老金产品等固定收益资产的配置,而减少股权类风险资产投资,同时住房按揭贷款等融资需求也将减少。Yoo(1994)通过美联储的调查数据发现老年人的家庭资产配置中风险资产比例较低,而持有债券、现金比例相对更高。从金融要素价格看,在封闭的经济体中,资本的边际生产率下降,引导自然利率下行,投资回报率下降;在开放经济体中,资本将流向较高回报的年轻型经济体,造成一定的资本外流。

在货币政策传导效果方面,央行面临潜在的“零利率”下限约束,在自然利率趋近零时,传统的以利率价格调控为主的货币政策将受到制约,货币政策可能“名松实紧”,在经济萧条时对通缩的治理变得更加困难,而长期大规模的数量工具货币政策将导致金融中介功能弱化及资本市场效率降低等负面效用。Kara(2010)将人口结构加入DSGE模型后提出人口老龄化长期限角度对均衡利率产生影响,并通过利率渠道影响货币政策有效性。

三、老龄化背景下日本国民经济各部门资金供求特征

从资金流量表时间序列观测,老龄化进程下,日本国民经济各部门资金盈缺情况发生了显著变化,且较好地印证了老龄化效应的理论研究结论。

(一)各部门3资金供需结构发生逆转

20世纪90年代日本泡沫经济破裂后,实体经济步入低增长低通胀的漫长时期。虽然期间经历了小泉政府改革、全球金融危机以及安倍强刺激政策等短周期波动,但长周期来看,人口形势的逆转一定程度上带来全要素生产率降低,导致了经济潜在增速以及自然利率的下行。1995年日本劳动人口数量达到峰值,而日本非金融部门的资金供需形势也在前后五年内发生了重要的转折。

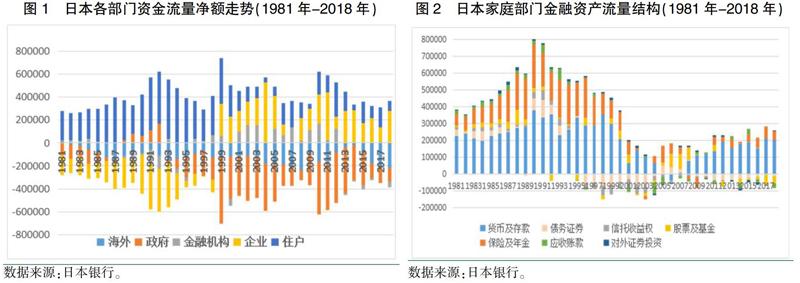

一是老龄化后供养比上升,政府部门的储蓄率走低,面临社保开支加重而税收下滑的双重压力,国债依存度被迫保持高位,政府部门继而成为最主要的净负债部门;二是持续通缩影响下工资水平长期未变,家庭部门财富积累能力减弱,虽仍为资金盈余部门但净额逐年减少;三是在战后快速增长阶段作为最重要资金需求主体的企业部门,在经济低迷时期,对实体经济投资意愿降低,储蓄率上升,逐渐取代家庭部门成为最重要的資金盈余部门,而盈余资金则流向海外高资金回报的国家;四是海外部门成为持续的资金净流入部门(图1)。

(二)家庭部门金融资产配置愈发偏好存款产品

1981-1995年间,居民财富在经济增长与资产泡沫的催生下持续积累,家庭部门的盈余资金中保险及年金的配置占比提升,最高时期占到四成,其中六成为企业养老金,其余主要为个人投资养老保险产品。保险及年金配置的上升一方面反映个人账户下企业养老金的积累,另一方面也反映在老龄化预期下,居民未雨绸缪,主动增加资产中养老保险产品的占比。90年代后期,日本经济失速,老龄化加剧,居民新增财富放缓。受未来不确定性因素影响,居民财富中存款的占比开始提升,家庭部门对资产配置产生了高流动性的需求。次贷危机前的2005-2007年间家庭部门高配股票基金,但危机后财富的缩水使家庭部门更加保守,新增财富仍主要以货币及存款形式留存,家庭部门资产配置“流动性”需求超越了“收益性”需求(图2)。

(三)企业部门资金持续盈余

80年代企业部门大幅增加杠杆,扩大实体与金融领域的投资;随后泡沫破裂后的十年间,企业部门新增融资大幅萎缩;进入21世纪后,虽然债务规模仍在压降,但问题债务逐渐出清,企业部门恢复了财务健全,实现了资金盈余。由于国内投资回报率下降,盈余资金流向海外年轻型高回报地区,对外直接投资与对外证券投资均逐年增加,成为企业部门最主要的资金运用方式。面对国内投资低迷的形势,2013年安倍政府祭出“三支箭”政策,从实际效果看,无论直接融资还是间接融资市场的扩容都很有限,企业部门仅小幅增加了外源融资,对国内实体经济的投资意愿仍然低迷(图3)。

(四)中央银行扩表速度快于商业银行

日本的金融体系一直以来以间接融资为主,因而货币政策的传导十分依赖金融中介的作用。面对老龄化后经济增速的下台阶,日央行除个别年份大多采用宽松的货币政策,然而近年来中央银行扩表对商业银行的作用愈发有限。从中央银行与存款类金融机构的资产倍数来看,1981-1995年间该倍数维持在20倍以上,体现较高的货币乘数效应;1995-2013年间该倍数迅速下滑于10倍附近波动;而安倍时期该倍数进一步快速下探,至2018年下降至3.5倍的低位。此外,2013-2018五年间日央行的资产膨胀了超过3倍,而存款类金融机构资产仅扩张1.7倍。同时,日央行通过购买国债和ETF直接介入市场,对金融市场参与者形成了一定的挤出,一定程度影响了资产价格定价的公允性(图4)。

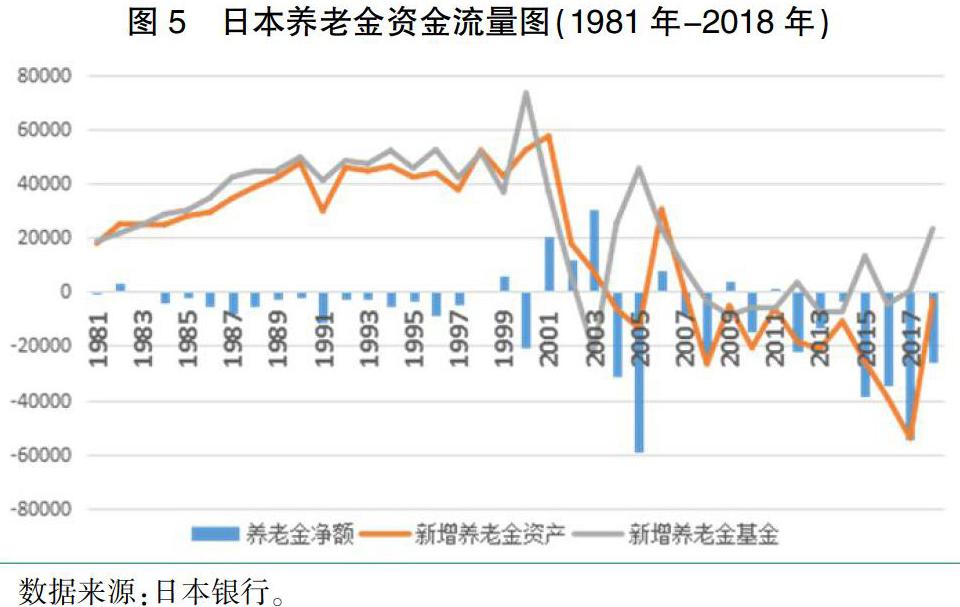

(五)养老金入不敷出加大政府债务压力

为应对老龄化趋势下的供养比上升,日本的养老金制度进行了数次改革,逐步建立了以“现收现付制”为主、“基金积累制”为辅的覆盖全体国民的多层次养老金体系。其中2004年推出的“一百年安心”的养老金改革使日本养老金制度由“待遇确定型”向“缴费确定型”转变,降低了未来养老金支付与国民收入比。但随着劳动人口的减少,养老金基金收入下降,而养老金支出压力不减,不可避免地出现养老金赤字(图5)。另一方面,投资收益率低加剧了养老金缺口,财政补贴进一步加重了中央政府的债务负担。未来,日本的养老金收支平衡仍然需要在提高养老金费率、降低养老金支付乘数、增加财政补贴以及放宽投资风险容忍度等方面进行取舍。

四、老龄化后日本经济金融的困境

虽然人口因素并非日本经济“失去三十年”的唯一驱动原因,但不可否认的是劳动力下降带动了全要素生产率走低,导致了经济潜在增速的下行;储蓄偏好改变资金供需形势,压低自然利率,继而在长周期中显现低增长低通胀特征。

面对经济失速,日本政府传统的财政及货币政策似乎失灵,实际上相机抉择的政策应对景气波动十分有效,但在潜在增速下行而结构改革及增长战略未取得实质进展时,经济的内生动力不足,传统政策对总需求的刺激作用将很有限。老龄化背景下,日本金融政策效果出现梗阻,呈现三项困境。

(一)企业及家庭的高储蓄未能转化为高投资

在低增长低通胀预期下,日本企业部门对国内实体经济投资意愿较低,盈余资金布局海外;在老龄化趋势下,家庭部门的养老需求不能完全依靠公共养老年金及养老保险满足,只能加大储蓄力度,消费倾向下降。在此背景下,即使安倍政府推行了前所未有的量化质化宽松,日本经济仍呈现“流动性陷阱”的困境,“储蓄-投资”的良性循环未有效打通。同时,由于劳动生产率的提高,通过海外投资积累了可观财富的企业部门,盈余资金分配难以通过劳动报酬等形式转移至家庭部门,消费提振作用有限,“工资-收入”的良性循环也受到削弱。

(二)金融中介功能弱化

老龄化社会中,企业及居民的负债需求下降,对利率的敏感性进而降低。此外,低利率乃至负利率极大地挤压了金融机构的盈利空间,价格型货币政策逐渐失效。因此中央银行转向数量型工具,通过量化宽松及定向购买直接介入市场。但极低的利差空间限制了商业银行资产扩张的动能,货币乘数收缩,金融中介功能受损。另一方面,商业银行为追逐利润加大高风险资产及海外资产的配置,滋生了潜在的金融风险。

(三)政府部门及中央银行政策空间有限

政府部门及中央银行的持续扩表下,传统的财政政策及货币政策空间十分有限。同时中央银行大量购买国债,也使得政府信用与货币信用高度相关。虽然从国际收支整体表现看,对外投资的可观收益使日本经常账户长期盈余,庞大的海外资产对债务压力形成有力支撑,日元避险货币的属性也创造了日元持续的货币需求。但金融资源在国民经济各部门分配上的严重不合理,也潜藏了巨大的系统性风险。近年来日本中央银行财务稳健性以及日本财政重塑的争议声日渐高涨,美欧日利差缩小也对日元的避险货币属性造成了一定的冲击。无法激活实体经济内生动力的财政及货币扩张,逐渐变成了路径惯性,积重难返。

四、对我国的启示及政策建议

日本作为率先进入老龄化社会的国家,在政策创新与危机应对方面积累了众多先行经验。但过度依赖财政扩张以及宽松货币政策,也使得日本金融中介功能出现弱化,财政及央行被动“越位”一定程度上造成了经济运行良性循环受到冲击。老龄化是全球面临的共同难题,许多发达经济体的经济与通胀水平已逐渐显现了“日本化”的特征。总结日本的经验教训,我们需要意识到老龄化趋势下潜在产出下滑、自然利率下降是自然規律,因此有必要保持政策定力,不能一味依靠大水漫灌刺激总需求。在新时期,有必要保持财政货币政策与结构性改革的同步性,转变思路,以激发市场活力与信心、推动产业结构调整为主力。

(一)培育新兴产业,激发市场活力

日本经济活动总体来看并不缺乏储蓄与流动性,其失去活力的症结是内需不足、金融中介功能受损、大量储蓄难以转化为投资。因此,盘活经济内生动力、提振内需、扭转居民与企业悲观情绪,是打通经济良性循环的重点。对此,结构性的改革举措更为有效:一是促进老年人就业,通过科学制定退休延迟标准、加强老年人职业生涯培训等方式,提高老年人对未来收入的安全感与职业生涯规划,从而减少过度储蓄增加消费;二是调整产业结构发展现代服务业,服务业能吸纳由于劳动生产率提高而带来的潜在失业,同时老龄化社会潜藏了诸多新型服务业需求;三是有限的财政资源优先投入创新研发领域,在国内培育新兴产业,提高劳动生产率,避免产业空心化和过度的资本外流。

(二)适当调整政策目标,保持货币政策定力

在自然利率下降的长期趋势下,货币政策要尽量同步推进,避免实际利率持续高于自然利率而抑制经济金融活动。另一方面,认清新形势同时需要我们适时调整预期及政策目标。2013年以来日央行采用了2%的通胀目标,并据此持续施行了量化质化宽松以及“负利率”政策,虽然日本的物价水平逐步走出通缩,但远未达到通胀目标。实际上,在轻微通货紧缩阶段,日本经济也并非增长停滞,日本实际GDP增长率高于名义GDP增长率,且人均实际GDP增长率处于发达国家平均水平。同时有研究认为人均实际GDP增长率与人口增长率以及通货膨胀率之间都没有必然关联。若央行在政策工具创新的同时也能相应调整政策目标的合理性,则能保持更多的政策定力,为未来的经济问题应对储备更多的弹药。

(三)发展适合老龄群体的金融服务业

老龄化社会也给金融领域带来新机遇,可以充分利用以有效盘活存量金融资产,实现金融资源高效配置。金融机构应调整目标客群,开发制定适应老年群体需求的金融服务方案,包括养老保险、住房养老、家族信托等金融产品,提升家庭全生命周期收入与支出的现金流匹配度,激活沉淀的储蓄资金。

参考文献

[1]Kara,Leopold von Thadden. Interest rate effects of demographic changes:in a New Keynesian life cycle framework [J].Journal of Economic Dynamics and Control,2010,(4).

[2]Yoo.P. S.Age Dependent Portfolio Selection,Federal Reserve Bank of St[N].Louis Working Papers,1994-03.

[3]胡鞍鋼,刘生龙,马振国.人口老龄化、人口增长与经济增长——来自中国省际面板数据的实证证据[J].人口研究,2012,(3):14-26.

[4]裴桂芬.从资金流量表看日本间接金融体制的变化[J].国际金融研究,2008,(6):20-26.

[5]日本银行:资金循环统计[J/OL],http//www.boj.or.jp.

[6]王守贞.日本资金流量账户的修订要点及其启示[J].西部金融,2016,(9):36-39.

[7]张南.中日对外资金循环的比较与展望——国际资金循环分析的理论模型与应用[J].统计研究,2007,(10):64-73.

责任编辑、校对:高锦