基于偏离份额分析法的粤港澳大湾区产业结构优化研究

2020-12-23管燚

管燚

摘要:本文基于全国和粤港澳大湾区2014-2018年国内生产总值和产业结构数据,对粤港澳大湾区产业结构进行偏离份额分析,结果表明,粤港澳大湾区总体经济增长量超过全国平均水平,但相对经济增长速度小于全国,第三产业对大湾区整体经济增长的贡献最大,且三次产业所引起的增长份额分量均为正值。大湾区内部整体产业结构虽然有利于经济发展,但仍需优化产业结构,提高香港、澳门与内地九市的产业协同度,共同推动大湾区的经济增长。

关键词:粤港澳大湾区 偏离份额分析 产业结构

一、引言与文献综述

粤港澳大湾区是我国在习近平总书记亲自指导下提出的重大国家发展战略,大湾区由九市、“两区”组成,包括广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆9市和香港、澳门2个特别行政区。作为我国经济活力最强的区域之一,与世界一流湾区相比,大湾区在2018年生产总值达到16418亿美元,仅次于东京湾区(17742亿美元)和纽约湾区(16576亿美元)。但与其他发达湾区相比,粤港澳大湾区的产业结构失调也越来越突出,珠三角部分城市的三次产业结构发展失衡,与内地级市之间经济差距明显,同时与香港、澳门的产业结构匹配性较低,导致大湾区整体产业协调发展困难,延缓湾区产业发展进程。

产业结构与经济增长的研究最早源于17世纪英国经济学家威廉·配第(1672)发现产业结构的不同是世界各国居民收入水平的差异及其形成的不同经济发展阶段的主要原因,并在《政治算数》一书中提出:在经济的发展过程中,与工业和农业相比,商业的附加值最高,即商业的收入最高,工业次之,农业最少[1]。随后英国经济学家科林·克拉克(1940)在《经济发展条件》一书中提出了著名的配第—克拉克定理:在国民经济的发展过程中,劳动力的转移随着人均国民收入的提高,依次由第一产业转向第二产业,最终转向第三产业[2]。

我国学者对于三次产业结构与经济增长的研究已十分丰富,刘伟、李绍荣(2002)通过对我国的经济增长进行实证分析,发现虽然第三产业是过去拉动中国经济增长的主要原因,但第三产业规模的扩大又会抑制第一产业和第二产业对经济增长的拉动效应[3]。张辉(2014)使用全新的方法计算我国2009-2012年三次产业的全要素生产率,发现从2009年起,第三产业在经济增长的占比超过第二产业[4]。

目前对粤港澳大湾区产业结构的研究文献较少,覃成林、潘丹丹研究了粤港澳大湾区各城市2008-2016年产业结构升级的经济绩效[5]。张震通过对粤港澳大湾区1995-2016年的产业结构变迁与经济协调发展进行实证分析,发现大湾区内总体产业结构波动较大[6]。陈燕、林仲豪通过粤港澳大湾区2016年各市19个行业进行灰色关联分析,发现粤港澳大湾区总体产业关联度高,产业结构趋同[7]。郭晓洁、丁焕峰基于偏离份额空间模型粤港澳大湾区主要城市的贸易增长效应进行了分析,发现贸易增长是主要城市的共同发展趋势且存在城市集群[8]。

二、偏离份额分析法概述

(一)基本原理

偏离份额分析法作为研究区域产业结构变动对经济增长影响的主要方法,最早是由美国经济学家Daniel(1943)首次提出,随后经由Dunn(1960)等国外学者对其不断完善和发展[9,10],而国内对于偏离份额分析法最早是由史春云、张捷在《国外偏离-份额分析及其拓展模型研究评述》一文中进行了比较详细的描写[11]。

偏离份额分析法的基本思想是将研究区域(本文中为粤港澳大湾区)和参照区域(本文为全国)的经济发展视为动态的过程,将该时期内区域经济总量(G)分解为区域增长分量(N)、产业结构偏离分量(P)和竞争力偏离分量(D)三个分量,由此可知G=P+N+D。

(二)数学模型的建立

假设研究区域(即粤港澳大湾区)在经过[0,t]的发展时期后,以2014年为基期,2018年为末期,建立偏离份额分析数学模型,则粤港澳大湾区在基期与末期的经济总量分别为g0和gt,以gj,0和gj,t表示粤港澳大湾区第j(j=1,2,3)次产业在基期和末期的经济总量。同理,用G0和Gt分别表示所在大区(即全国)的基期与末期经济总量,则Gj,0和Gj,t表示全国第j(j=1,2,3)次产业在基期和末期的经济总量。

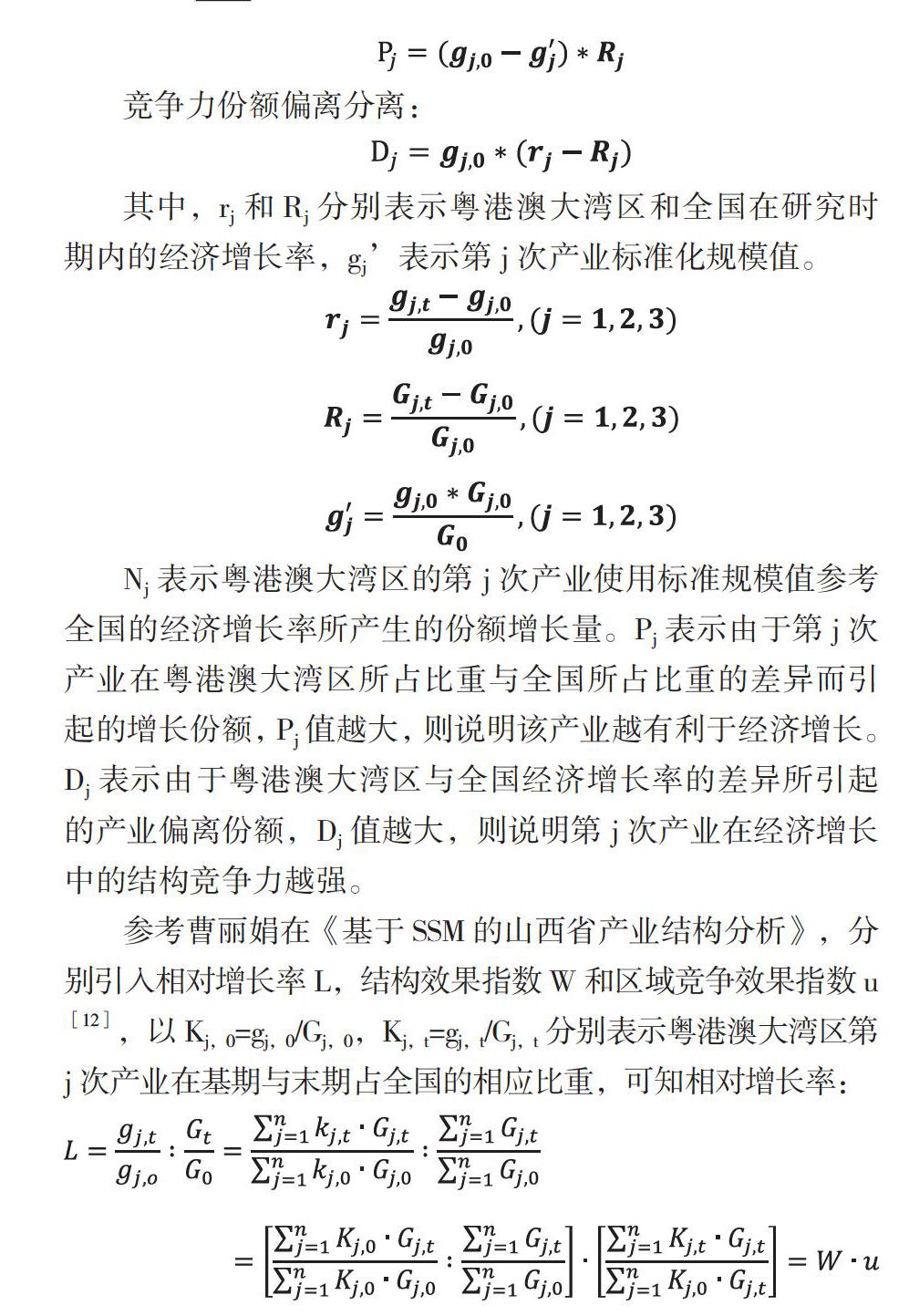

由上可知,将粤港澳大湾区2014-2018年第j次产业的分别分解为区域增长份额分量:

产业结构偏离份额分量:

竞争力份额偏离分离:

其中,rj和Rj分别表示粤港澳大湾区和全国在研究时期内的经济增长率,gj表示第j次产业标准化规模值。

Nj表示粤港澳大湾区的第j次产业使用标准规模值参考全国的经济增长率所产生的份额增长量。Pj表示由于第j次产业在粤港澳大湾区所占比重与全国所占比重的差异而引起的增长份额,Pj值越大,则说明该产业越有利于经济增长。Dj表示由于粤港澳大湾区与全国经济增长率的差异所引起的产业偏离份额,Dj值越大,则说明第j次产业在经济增长中的结构竞争力越强。

参考曹丽娟在《基于SSM的山西省产业结构分析》,分别引入相对增长率L,结构效果指数W和区域竞争效果指数u[12],以Kj,0=gj,0/Gj,0,Kj,t=gj,t/Gj,t分別表示粤港澳大湾区第j次产业在基期与末期占全国的相应比重,可知相对增长率:

三、粤港澳大湾区产业结构分析

(一)数据来源

本文所采用的数据分别来自《全国统计年鉴2019》、广东省统计局官网、《广东省统计年鉴2019》、香港政府统计处发布的香港统计年刊、澳门政府统计暨普查局发布的澳门统计年鉴。由于香港、澳门统计数据所使用的货币单位分别为港元和澳门元,本文采用《全国统计年鉴2019》中发布的人民币兑换港元和澳门元的年度平均汇率进行单位换算,文中所有的数据单位统一为亿元人民币,如下表3-1所示。

(二)偏离份额分析

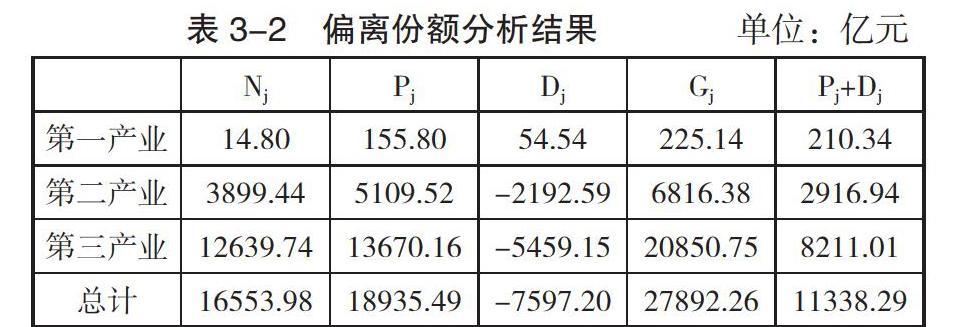

如上表所示,以2014年为基期,2018年为末期,根据偏离-份额模型对粤港澳大湾区进行产业结构偏离份额分析,以下分析将粤港澳大湾区简化为大湾区进行描述,结果如表3-2所示。

(三)结果分析

由表3-2可知,2014-2018年大湾区的整体GDP增量(G)为27892.26亿元,相对于全国平均水平的理论经济增量(N)16553.98亿元,经济增长总偏离量达到11228.29亿元,由此可知,在2014-2018年期间,大湾区经济总量的增长高于全国的平均水平。

从区域增长份额分量(Nj)看,2014-2018年粤港澳大湾区由三次产业所引起的增长份额分量均为正,且第三产业占比达到76%,第一产业在占比不足1%,这表明第三产业是粤港澳大湾区经济增长的主体。这也符合国家对于整个粤港澳大湾区的整体规划,以第三产业为核心,协调城市间的产业结构,最终实现大湾区的经济增长。

从产业结构偏离分量(Pj)看,2014-2018年粤港澳大湾区的三次产业结构偏离份额分量均为正值,这表明三次产业结构对粤港澳大湾区的经济发展均起到了正向的促进作用,并且第二产业和第三产业在产业结构偏离分量中占比达到99%,这说明大湾区内部的产业结构体系是十分有利于经济增长的。

从竞争力偏离分量(Dj)看,粤港澳大湾区三次产业的竞争力份额分量除第一产业外均为负值,这说明在2014-2018年期间,粤港澳大湾区二、三产业的相对增长速度低于全国,一方面由于珠三角在改革开放期间经济发展较快,而香港和澳门由于一国两制的原因经济一直处于我国前列,在经过近十年的大幅度发展之后,导致整个大湾区在近几年处于经济放缓状态,因此二、三产业在竞争力份额分量一栏表现为负值;另一方面也说明大湾区各市之间发展差异较大,特别是香港、澳门、广州、深圳四个发达城市与其余七市之间经济相差较大。

粤港澳大湾区2014-2018年三次产业整体偏离量(Pj+Dj)均大于0,说明大湾区内整体产业结构有利于经济的发展,且第三产业>第二产业>第一产业,总偏离量为11338.29亿元,其中由于产业结构优势带来的增长量为18935.49亿元,竞争力偏离分量即区位优势小于0,说明大湾区各市之间产业结构匹配性较低,从而制约了整个大湾区的发展。

(四)产业结构竞争力分析

根据上文引入的Kj,0,Kj,t使用数据和公式可分别算出大湾区2014-2018年的相对增长率L=0.96、结构效果指数W=1.03及区域竞争效果指数u=0.93。

L<1,进一步说明粤港澳大湾区在2014-2018年的相对增长速度小于全国,但大湾区整体生产总值在2014-2018年占比达到12%-13%,占超过全国十分之一的份量,这充分说明大湾区对我国经济的总体发展做出了巨大的贡献;其中W>1,说明大湾区内朝阳产业、对经济增长贡献大的产业部门所占比重较大,区域内总体经济结构比较合理;u<1,则说明大湾区的二、三产业由前期的快速发展进入平稳时期,大湾区发展速度放缓,因此,大湾区内部需要调整产业结构,在大力发展第三产业的同时,以三产促二产,注重城市间产业协调发展,使大湾区的总体经济持续稳定增长。

四、结论与建议

本文基于全国和粤港澳大湾区2014-2018年国内生产总值和产业结构数据,构建偏离-份额分析模型,对粤港澳大湾区产业结构进行偏离份额分析,结果表明,粤港澳大湾区总体经济增长量超过全国平均水平,但相对经济增长速度小于全国,第三产业对大湾区整体经济增长的贡献最大,由三次产业所引起的增长份额分量均为正值,但区位优势却带来了区域经济的负增长。大湾区内部整体产业结构虽然有利于经济发展,但仍需优化产业结构,提高香港、澳门与内地九市的产业协同度,共同推动大湾区的经济增长。基于以上結论和分析,对粤港澳大湾区产业结构调整和优化提出以下建议:

第一,大力发展第三产业。第三产业作为粤港澳大湾区经济增长的根本动力,必须始终将第三产业的发展放在首位。香港、澳门、深圳和广州应该共同推动其他七市第三产业的发展,在发展第三产业的同时,以三产促二产,使湾区内每一市都形成合理的产业布局,共同推动大湾区的发展。

第二,不断完善湾区内各市发展协调机制,整个产业资源,实现产业优势互补,构建大湾区产业带。充分协调珠三角东西两岸产业的分工合作,明确产业定位,与香港、澳门发达的贸易、物流、金融服务业和旅游业实现对接,充分发挥各市在产业、人才、市场等方面的优势,实现优势互补,建设粤港澳大湾区完备产业链条,共同打造粤港澳大湾区产业带。

第三,促进先进制造业与现代服务业的融合发展。粤港澳大湾区产业结构具有明显的工业化和区域化特征,良好的传统制造业基础为研发设计、成果转化、物流服务、互联网技术提供了发育的土壤和广阔的发展空间,因此大湾区要抓住机遇,利用大湾区内部完善的产业链和先进的服务业,大力发展创新型经济,完成产业升级和转型,为大湾区的经济提供新的增长点。

参考文献:

[1]威廉·配第.政治算术[M].北京:商务印书馆,1978.

[2]Clark,C.L.Rewritten.The Conditions of EconomicProgress[M].1957,London,Macmillan.

[3]刘伟,李绍荣.产业结构与经济增长[J].中国工业经济,2002(5):14-21.

[4]张辉.中国产业结构与经济增长研究:1990-2012[J].华东经济管理,2014(12):1-6.

[5]覃成林,潘丹丹.粤港澳大湾区产业结构升级及经济绩效分析[J].经济与管理评论,2020,36(01):137-147.

[6]张震.粤港澳大湾区产业结构变迁对经济协调发展的影响[J].科技进步与对策,2019,36(07):48-55.

[7]陈燕,林仲豪.粤港澳大湾区城市间产业协同的灰色关联分析与协调机制创新[J].广东财经大学学报,2018,33(04):89-97.

[8]郭晓洁,丁焕峰.粤港澳大湾区主要城市贸易增长分析——基于偏离份额空间模型的实证[J].岭南学刊,2020(01):53-59.

[9]CREAMER D,1943.Shifts of Manufacturing In-dustries,in Industrial Location and National Resources[M].Government Printing Office,Washington,D.C.

[10]DUNNJ E S,1960.A statistical and analyticaltechnique for regional analysis[J].Papers of the RegionalScience Association,6:97-112.

[11]史春云,张捷,高薇,杨旸.国外偏离—份额分析及其拓展模型研究述评[J].经济问题探索,2007(03):133-136.

[12]曹丽娟.基于SSM的山西省产业结构分析[J].科技和产业,2014,14(03):54-57.

作者单位:上海海事大学