那个被抗日火种点燃的革命屯

2020-12-14王宇萌

王宇萌

“我们共产党人好比种子,人民好比土地。我们到了一个地方,就要同那里的人民结合起来,在人民中间生根、开花。”近些年,全国优秀共产党员尚玉山每次回到革命屯讲党课,总会说起毛泽东主席的这段话。

革命屯位于北安市城郊乡,原名李殿芳屯。作为抗战时期东北抗联对日作战的重要地区,革命屯留下了抗联将士跃马兴安的铁血传奇,也留下了军民鱼水情深的许多佳话。

抗日火種在这里点燃

据李殿芳的孙子李国臣回忆,当年在南北河西岸有一个半山区屯,他的爷爷李殿芳于清末民初到这里垦荒种地,很快成为远近闻名的种田大户,所以这个屯便叫“李殿芳屯”。

1938年10月中旬的一天,屯里来了两个外地人,说是来寻找亲戚,打听一些情况后,随即离开了屯子。几天后,这两个人又来到屯子,直接找到了李殿芳,开门见山地讲明了自己的身份——他们是从附近抗联西征部队南北河密营过来的抗联六军三师政治部主任周云峰和中共地下党员王永昌。

他俩向李殿芳宣传了共产党抗日救国的主张、抗联西征的目的和目前部队的处境,讲解了抗日救国匹夫有责的道理,希望李殿芳作为开明人士,能够以民族大义为重,参加到抗日救国的队伍里。

当时,日伪军为了对抗联进行全面清剿,已经实施了农户保甲制度,大搞检举和烧光、杀光、抢光的“三光”政策,对涉嫌抗日的人士经常使用惨无人道的手段。

李殿芳深知,参加抗日活动的人是要“掉脑袋”的。但自打日寇侵占东北后,他看到大批农民失去田地、沦为流民,生命没有保障,生活惨不忍睹,就连吃口大米都会被打成“经济犯”送进大牢。日寇的残暴行径,早让李殿芳恨在心间,所以,听了中国共产党抗日救国的主张后,便毫不犹豫地表态走抗日救亡的道路,组织乡亲们成立抗日救国会。

带着早日驱除日寇、迎接民族解放的期盼,抗日救国会在这块土地上如火如荼地发展起来了。

抗日救国的道理暖了李殿芳的心,也擦亮了李殿芳和乡亲们的眼,更重要的是给了这块土地上的人们重获光明的希望。

星星之火在这里燎原

时至初冬,尽快解决部队的过冬棉衣和口粮成为燃眉之急。在抗联的发动下,李殿芳屯一批抗日积极分子行动起来。其中,就有一个后来响当当的人物,那就是尚玉山的母亲、人称“尚大嫂”的张广英。

据北安市革命屯抗联纪念馆资料记载,尚大嫂及乡亲们想方设法,三天时间内就为抗联筹备了七个麻袋的物资,然后以进山拉套子为由,将物资送往南北河密营。

从密营回来以后,尚大嫂等人又很快组织了抗联急需的第二批军需——棉衣70套、棉鞋70双、粮食近千斤,还有煤油、药品、电池、指南针等物资,并安全送到抗联密营,让抗联部队在南北河根据地逐渐站稳了脚跟。

1938年年底,周云峰带一名战士从南北河密营下山,到李殿芳屯联系工作,途中遭到日伪军的追击。突围过程中周云峰受伤。

在这危急时刻,尚大嫂先把周云峰和战士藏到一个苞米楼子上,随后又转移到自家的草垛里。当日伪军搜查到尚大嫂家时,她临危不惧、巧妙周旋,骗走了日伪军。稍后,尚大嫂组织抗日积极分子,在屯北的野猪山为周云峰挖好地窖,由她亲自送粮、送药。一个月后,周云峰伤愈归队。其间,周云峰动员了李殿芳屯的7名青年到南北河密营参加了抗联。

1939年7月,中共北安中心县委在李殿芳屯秘密成立,并把附近德都、通北两县的抗日斗争划归中共北安中心县委领导。作为抗日骨干,尚大嫂成为妇女救国会会长。

由于斗争形势越来越复杂,抗日救国会成员随时都有丢掉性命的可能,但尚大嫂和许多抗日骨干不顾安危,持续发展本屯救国会组织,还组织这些会员在周边十几个村屯陆续建立了救国会组织,发展会员120多人,形成了北安东部山区边缘村屯与抗联南北河后方基地紧密相连的抗日活动区域。

在救国会和妇救会的组织下,李殿芳屯成车集粮、成批做衣,各村屯救国会筹集的物资也源源不断地集中到李殿芳屯,白天准备物资,晚间集中运送,李殿芳屯成为支援抗联的物资保障集散地,黑龙江北部地区的抗日烽火越烧越旺。

抗联将士打击日寇、保护乡亲,乡亲们为抗联将士送衣送吃打掩护,相互支撑,彼此温暖。这种鱼水相依、坚不可破的深厚情谊,正是东北抗联最强大的武器。

红色堡垒在这里筑就

北安地区如火如荼的抗日斗争,很快引起日寇的注意。敌人一边加大对抗联部队的清剿力度,一边抓紧搜捕、威逼利诱。很快,一些民族败类顶不住压力,出卖了李殿芳屯的抗日力量。

据北安市革命屯抗联纪念馆资料记载,1940年11月初,由于叛徒告密,日伪军400余人乘十余辆大卡车,从东、西、北三个方向包围了李殿芳屯。为了保存抗日力量,救国会紧急把当时的中共绥滨县委书记王永昌等人秘密转移,但其他人已来不及逃脱。当天,包括尚大嫂在内,李殿芳屯有55名抗日积极分子被捕。

敌人如获至宝,企图从被捕者口中得到抗日队伍的消息,可审问了一圈儿,谁都不说。敌人狗急跳墙,对尚大嫂、于长青、黄凤九等人施用了老虎凳、灌辣椒水、上大吊、火烧、手指钉针、睡“阴阳床”等酷刑。

那是难以想象的摧残,但尚大嫂在敌人的严刑拷打面前,咬紧牙关,一个字都不说。

不仅仅是尚大嫂,这55人中没有一个人变节投敌。两天后,一无所获的日伪军将尚大嫂、于长青等33名抗日群众押到北安宪兵队继续审讯,后来又把其中25人转至哈尔滨监狱,分别判处10至15年徒刑,有15人被害于日寇监狱。

1945年抗战胜利后,尚大嫂等人得以解救,回到家乡。

李殿芳屯广大群众积极支援抗联的抗日斗争,将家乡打造成为黑龙江北部地区抗日斗争的堡垒屯,为夺取抗战的胜利做出了重大牺牲和突出贡献。

1949年,尚大嫂加入中国共产党。1951年9月,她被选为革命老区人民代表,前往北京参加国庆观礼,途中病逝于齐齐哈尔,终年44岁。

1950年,中共中央北方根据地慰问团到李殿芳屯慰问,并送来毛泽东主席题写的“发扬革命传统,争取更大光荣”的条幅及慰问品。根据慰问团的建议,当地政府将李殿芳屯改为“革命屯”,是省级政府首批确定的革命老区。

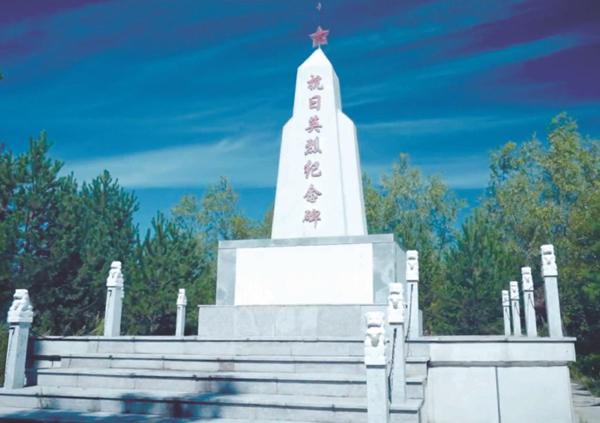

在革命屯西北部的山上,耸立着一座抗日英烈纪念碑,上面镌刻了18位英烈的名字,尚大嫂就在其中。

如今,尚大嫂的儿子尚玉山虽在北安市生活,但只要革命屯需要,他就立刻回来,为来访者讲述革命屯与抗联之间军民鱼水情深的往事。在他心中,革命屯是永远的家,也是永久的根:“做好每一件小事,把革命精神永远传承下去!”

那个曾经温暖过抗联的革命屯,在今天依然散发出强大的精神力量,温暖着我们……

(本文部分资料来源于北安市革命屯抗联纪念馆)