邵雍《伊川击壤集》用韵研究

2020-12-12田森

田 森

(复旦大学 古籍研究所,上海 200433)

邵雍(1011—1077)是北宋著名的思想家、易学家和诗人。其为人熟知的传世著作有三种:《皇极经世书》《渔樵问对》和《伊川击壤集》。《皇极经世书》中的“声音唱和图”受到了众多音韵学家的关注,但对于研究北宋语音和语言学也具有重要价值的《伊川击壤集》用韵却没有得到系统研究。笔者认为,加强对《伊川击壤集》的用韵研究不仅可以观察北宋的诗歌用韵,而且有助于进一步认识“声音唱和图”。

中华书局本《邵雍全集》[1]收录了《伊川击壤集》和《伊川击壤集》外诗文,但后者多有残损。《伊川击壤集》共20卷,邵雍本人诗作共1494首,剔除无韵诗作4首,其中有近体诗783首、古体诗707首(区分古近体的标准依据诗句平仄)。《伊川击壤集》的韵部归纳以《广韵》为参照系,以韵次统计为分析工具,按摄依次列出近体和古体的各韵相通状况及韵次。为便于讨论,一些韵摄相叶情况会使用相逢韵次表。由于入声韵和夸调相押问题较为复杂,笔者拟另文专论。笔者所言“声音唱和图”之“十声图”依据的是周祖谟《宋代汴洛语音考》中的总结。[2]

一、舒声韵次与韵部

(一)果摄

近体韵次:歌戈39,歌歌38,戈戈4,歌麻2。

古体平声韵次:歌歌6,歌戈5,果果1,佳戈1。

古体上/去韵次:哿哿1 | 果夬1。

《伊川击壤集》果摄字押韵基本符合《广韵》独用同用例,因此,歌戈二韵在近体、古体中均应合为歌戈部。歌麻相押是首句与第二句相押,是邻韵相押。古体中还存在果蟹相押的诗作,四言古体《自适吟》(卷十三)第六句、八句叶“坐果话夬”,四言古体《小车吟》(卷十四)第二十句、二十二句叶“涯佳过戈”,这应当属于偶然情况。“十声图”后三声是虚设的,前七声每声各列两组“辟翕”音。“十声图”未单独列假摄字,声一第一组果假相混,《伊川击壤集》古体歌戈与麻共相叶13次,但是这一数量远低于麻韵字自叶或麻韵系字与蟹摄字相叶次数,这和“十声图”是存在差距的。

(二)假摄

近体韵次:麻麻45,佳麻2。

古体平声韵次:麻麻29,佳麻19,歌麻11,戈麻2;

古体上/去韵次:马马2|祃祃9,卦祃3,夬祃1,蟹祃1。

《伊川击壤集》近体诗麻韵字基本自相押韵。但是,古体诗中,假摄字同假、果、蟹摄字相押共77次,自相押韵40次(51.95%),假果相押13次(16.88%),假蟹相押24次(31.17%)。这种押韵情况说明麻韵的音值应当已经发生了变化。值得注意的是,同麻韵字相押的佳韵字只有“涯佳差”三个字,“佳差”只同麻韵字各相押1次,其余则均是“涯”。“涯”字《广韵》见于支、佳二韵,《集韵》则见于支、佳、麻三韵。仄声相押中,五言古体《秋怀三十六首》其十一(卷三)叶“亚夜讶祃挂卦”,《秋怀三十六首》其二十六(卷三)叶“罅诧祃挂卦化祃”,五言古体《诈者吟》(卷十九)叶“诈祃话夬”,五言古体《高竹八首》其三(卷一)叶“下诧谢祃罢蟹”。这表明“挂话罢”三字在邵雍的口语中已经不再是蟹摄字。因此,古体麻韵和佳韵当归为麻佳部,近体则麻韵自为一部,即家麻部。

(三)遇摄

近体韵次:鱼鱼30,虞模19,虞虞11,鱼模11,模模8,鱼虞5。

古体平声韵次:鱼虞51,鱼模37,鱼鱼34,虞模19,虞虞13,模模5;

古体上/去韵次:麌姥6,语语3,语麌3,语姥3,麌麌1 | 御暮19,暮暮7,御遇7,御御5,遇暮2,遇遇1 | 姥暮4,麌暮2,姥遇1;

特例:姥有2。

无论近体、古体,无论平声、仄声,遇摄三韵鱼虞模在《伊川击壤集》中只能归为一个鱼模部,“十声图”的情况相同,声六第二组“辟翕”分别列鱼语御、模姥暮。

(四)止蟹摄

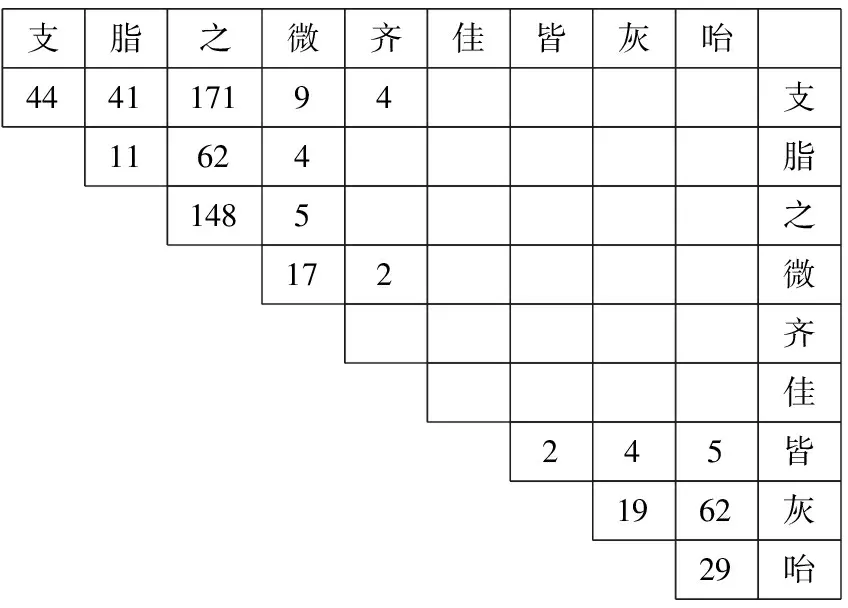

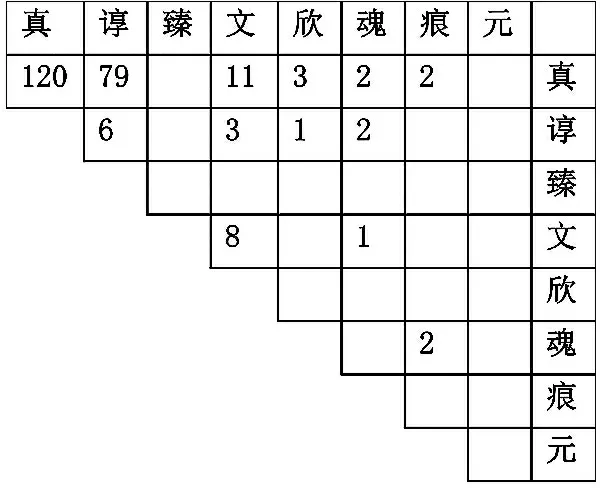

近体诗韵次如表1所示。

表1 近体止蟹摄韵相逢韵次

古体平声韵次如表2所示。

表2 古体止蟹摄平声韵相逢韵次

古体上/去韵次:纸止15,止止8,旨止8,纸旨5,止荠6,止旨3,荠荠2,旨荠2,旨尾2,旨旨1,纸荠1 | 至志28,至至14,置至12,志志12,至未10,置志8,置霁6,至霁6,志霁6,志未5,志祭5,未霁4,至祭4,至废3,未未1,霁霁1,祭祭1,置祭1,置废1,志废1 | 泰队6,泰代5,泰泰3,泰怪2,怪怪1,代代1,泰夬1,卦代1,怪代1,夬代1,队代1 | 止至11,纸志8,止志7,旨至6,纸至1,纸置3,荠至3,止霁3,止未3,止置3,旨志3,尾志2,止祭2,旨置2,尾霁1,纸祭1,纸霁1,纸未1。

蟹摄诸韵的通叶出现明显的分化,无论是近体诗还是古体诗,细音韵字趋向于同止摄字通押,洪音字则趋向于同本摄洪音韵字通押。《伊川击壤集》中“佳蟹卦”字均不同蟹摄字相押,也没有出现洪音上声韵“骇贿海”通叶情况,鉴于佳韵系字同麻韵系的相叶情况,佳韵系字应当已经从转出蟹摄。因此就通叶韵次而言,古体蟹摄字可以分为皆咍一类和齐一类,仄声韵中洪音的泰、怪、夬、队、代韵归皆咍类,细音的荠、霁、废、祭归齐类。由于齐类字与止摄字关系密切,所以齐类已经从蟹摄完全分化出去。这样,近体和古体中皆咍类均可自成一部。

支脂之同微齐的关系,近体诗和古体诗呈现出不同的面貌。近体诗支脂之虽与微齐相押,但韵次相对较低,因此支脂之微为一部,齐为一部。但是古体诗支脂之同微齐则可视为一部了,而不同韵系仄声韵字的上去相押则佐证了支脂之同微齐的相混。

“十声图”止蟹摄字分布与《伊川击壤集》古体相似,蟹摄洪音和果假摄排在声一,蟹摄细音则和止摄排在声五。但声五止蟹合口又被分成了两组,这是《伊川击壤集》用韵未能反映的。

(五)效摄

近体韵次:肴肴12,萧宵10,宵宵7,豪豪5,萧萧2,宵豪1,肴豪1。

古体平声韵次:宵豪6,豪豪4,宵宵3,肴豪2,宵肴1;

古体上/去韵次:晧晧10,小晧2,小巧2,筱筱2,筱晧1,筱小1 | 笑笑5,笑效5,效效2,效号1,啸笑1 | 晧效1。

《伊川击壤集》以效摄四韵作韵脚的诗作较少,近体诗的宵萧二韵的关系更为密切,古体诗则是宵豪的相押次数更高。但是无论近体、古体,洪音韵均可与细音韵相押,因此效摄四韵可以归为萧豪部。“十声图”声四第一组列效摄开合字,辟、翕两类洪细皆混,和《伊川击壤集》相类。

(六)流摄

近体韵次:尤尤131,尤侯54,侯侯6,尤幽3,侯幽1。

古体平声韵次:尤尤15,尤侯3;

古体上/去韵次:有有32,有厚21,厚厚5 | 宥候4,宥宥3 | 有宥10,有候6,厚宥2,厚候1;

特例:尤虞1。

同鱼虞模三韵相似,尤侯幽三韵在《伊川击壤集》中只能归为一部,即尤侯部,“十声图”声四第二组列流摄字,洪细不辨。

《伊川击壤集》遇摄字和流摄字出现了几个通叶的例子,但只限于唇音字,即七言古体《生男吟》(卷一)第六句、第八句叶“五姥否有”,五言古体《游洛川初出厚载门》(卷三)第二句、第四句叶“陬虞眸尤”,五言古体《望雨》其一(卷十一)第二句、第四句叶“苦姥否有”。王力《汉语语音史》指出朱翱反切中“尤侯的唇音字大部分转入了鱼模”[3]256,朱熹反切的鱼模部合三[u]包括《切韵》虞麌遇(轻唇)和尤有宥(轻唇)[3]265,因此《伊川击壤集》姥有相叶符合宋代语音实际。

(七)咸摄

近体韵次:添添4,盐添3,覃谈2,谈谈1,盐盐1。

古体平声韵次:覃谈2,覃添2,覃覃1,谈谈1,覃咸1,谈咸1,盐添1,盐严1;

古体上/去韵次:琰艳1,琰忝1。

《伊川击壤集》使用咸摄字为韵脚的诗作只有10首,咸摄字只同咸摄字相押,近体诗中洪音韵字只同洪音韵字相叶,但古体诗存在洪音韵字同细音韵字相叶的情况,五言古体《把酒》(卷十)叶“男谈惭贪覃嫌添”,四言古体《王公吟》(卷十七)第二四六八句叶“瞻盐严严兼添贪覃”。由于数量太少,《伊川击壤集》咸摄韵字相叶在统计学上意义不明显,姑且将古体诗分部咸摄八韵归为严谈部,近体按洪细分为咸谈部和严添部。“十声图”声七第二组为咸摄字,洪细相间,可以佐证古体归部。

(八)深摄

近体韵次:侵侵132。特例:侵真1。

古体韵次:侵侵13。特例:庚侵1。

无论近体、古体,深摄字只能归为侵寻部。近体诗中有一例“真侵”相叶,七言律诗《坐右吟》(卷十四)叶“身真深侵今吟任”,古体诗中还有“侵庚”相叶,七言绝句《辛酸吟》(卷四)叶“音平”,这两例都是偶然相叶。“十声图”声七第一组列深摄字,不与其他韵摄相混。

(九)山摄

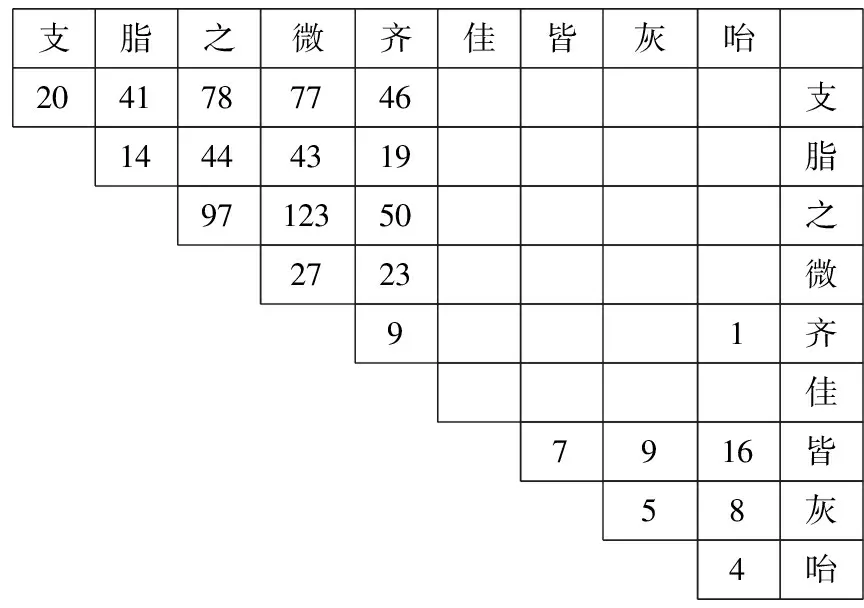

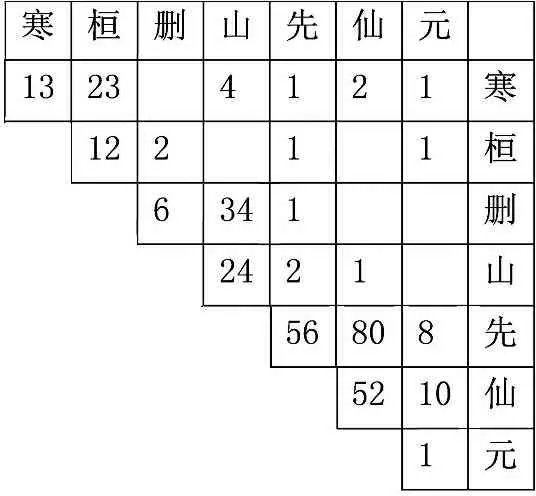

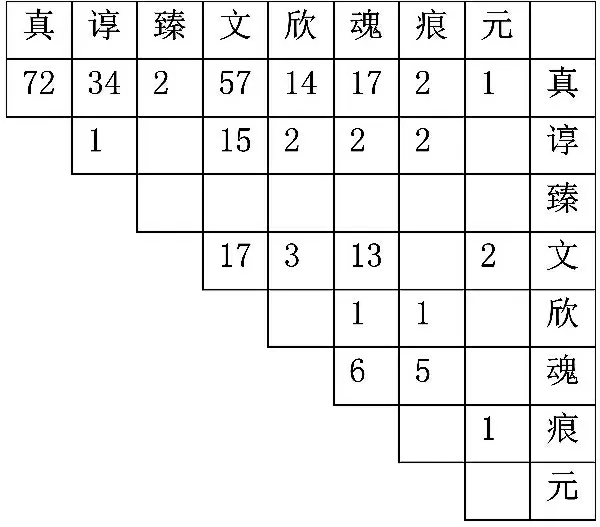

近体韵次如表3所示。

表3 近体山摄韵相逢韵次

古体平声韵次如表4所示。

表4 古体山摄平声韵相逢韵次

古体上/去韵次:阮狝3,阮缓1,阮产1,旱狝1,产狝1,缓狝1 | 霰霰7,翰换4,换换3,翰霰2,换霰2,愿换1,愿霰1,翰谏1,翰裥1,换谏1 | 狝霰3,旱换1,缓换1,铣霰1,狝翰1。

《伊川击壤集》近体山摄可按洪细分为寒桓、山删和元先三部,古体山摄诸韵归为一个寒先部,但是元先仙韵字自相为韵的次数较高。古体并韵与“十声图”一致,“十声图”声三第一组所列山摄字洪细相杂。

(十)臻摄

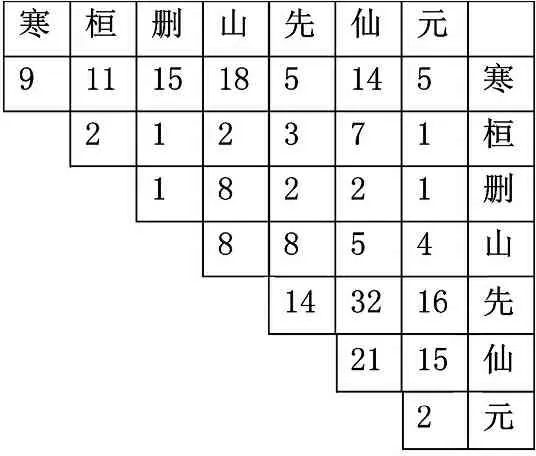

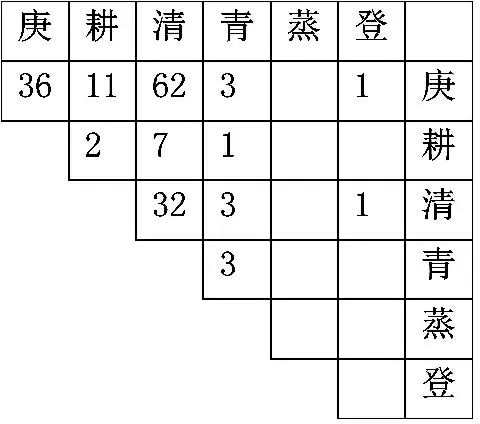

近体韵次如表5所示。

表5 近体臻摄相逢韵次

古体平声韵次如表6所示。

表6 古体臻摄平声相逢韵次

古体上/去韵次:混慁1,焮慁1。

《伊川击壤集》元韵同臻摄诸韵的关系不同于《广韵》。《广韵》元韵在文欣之后,魂痕之前,元韵同文心、魂痕的关系亲密。但是《伊川击壤集》近体诗中,元韵不与臻摄诸韵相叶;古体中,元韵同臻摄相叶的次数也只有4次。而元韵同山摄诸韵相叶次数则明显多于臻摄,近体为21次,古体为44次。这种情况说明元韵已经转入山摄诸韵之中。

虽然臻摄整体的趋势是细音韵字同细音韵字相叶,但近体诗中也已经了洪音韵“魂痕”同细音韵“真谆文”相叶的情况,不过除“文魂”相叶外,其他均属于首句与第二句的邻韵相押。古体诗中,洪音韵字同细音韵字相叶的韵次则进一步提高,而且洪细音韵脚出现的位置多样,这和近体诗是不同的。无论近体、古体,细音韵“真谆”同“文欣”之间的区别很不明显,真谆同文欣相叶的次数高于文欣韵字自相押韵的次数,但是“真谆”韵字自相押韵次数仍高于真谆与文欣相叶的次数。这样,近体诗需按洪细分为真文和魂痕两部,而古体诗的臻摄字可以归为一部,即真文部。“十声图”声三第二组列臻摄字,洪细不分,诸韵合并,同《伊川击壤集》一致。

(十一)宕江摄

近体韵次:阳阳122,阳唐7,江江3,江阳3。

古体平声韵次:阳阳41,阳唐36,唐唐3;

古体上/去韵次:养养2,养荡1 | 漾漾6,漾宕7 | 养漾3,荡漾2。

无论近体、古体,阳唐无别、合为一部。《伊川击壤集》只有一首诗以江为韵,七言律诗《答人见寄》(卷四)叶“霜阳双江窗江降江江江”,江阳相叶则均为首句、第二句邻韵相押。根据这样的押韵情况,近体、古体中,阳唐韵为一部,江韵则归为江双部。“十声图”未列江摄字,声二第一组列宕摄字,洪细相混,这种情况和《伊川击壤集》用韵一样。

(十二)曾梗摄

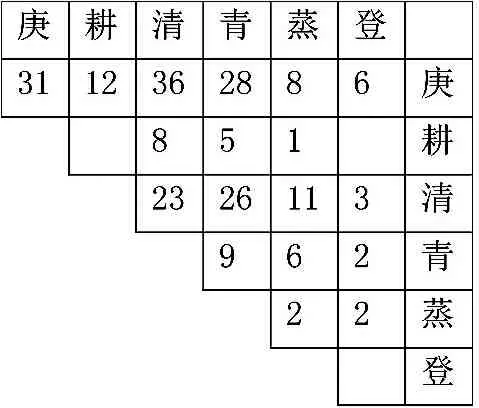

近体韵次如表7所示。

表7 近体曾梗摄相逢韵次

古体韵次如表8所示。

表8 古体曾梗摄平声相逢韵次

古体上/去韵次:静静1,耿梗1,梗静1,静耿1 | 劲劲1,映径1,劲映1。

《伊川击壤集》近体诗出现了庚耕清韵同青韵相押的情况,但是青韵字均为首句韵脚,首句、第二句使用邻韵相押属于宋人近体诗常例,不能据此认为《伊川击壤集》近题诗中梗摄四韵混为一个韵部,因此近体庚耕清为一部,青为一部。古体诗中庚摄洪细无别,庚摄四韵当已经合并为庚青部。

近体诗中没有出现蒸登自相为韵的诗作,登韵与庚清相叶均属邻韵相押,七言律诗《代书答淮南宪张司封》(卷七)叶“能登行庚觥生荣”,五言律诗《和李文思早秋五首》其一(卷十三)叶“棱登清清声英生”,因此近体中蒸登和庚摄诸韵仍是分立的。古体诗中,蒸登二韵自相为韵的次数很低,且均可与梗摄洪细四韵相叶,虽然曾梗相叶次数仍明显低于庚摄四韵内部相叶次数,但曾梗六韵可以视为一个韵部了。“十声图”声二第二组列曾梗摄字,洪细相间,诸韵当混,与《伊川击壤集》古体相仿。

(十三)通摄

近体韵次:东东67,东冬2,东钟4。

古体平声韵次:东钟29,东东27,钟钟5;

古体上/去韵次:董肿1 | 送用2 | 肿送1。

虽然韵次很少,但近体诗中冬钟当和东合为一部了,如七言绝句《五伯》(卷十三)叶“冬冬风东宗冬”,五言绝句《寄三城旧友卫比部二绝》其一(卷九)叶“钟钟丛东从钟”。古体中未出现以冬为韵脚的诗作,而东钟相押的次数超过了东东相押的次数,因此合理的推断是东冬钟三韵合并为一个韵部。“十声图”与之相同,声六列通摄字,辟翕相配,诸韵实为一部。

综上,《伊川击壤集》的近体用韵可以归为22个韵部:歌戈、家麻、鱼模、支、齐、皆咍、萧豪、尤侯、咸谈、严添、侵寻、寒桓、山删、元先、真文、魂痕、江双、阳唐、庚耕、青、蒸登、东钟。古体舒声可以归纳为15个韵部:歌戈、麻佳、鱼模、支齐、皆咍、萧豪、尤侯、严谈、侵寻、寒先、真文、江双、阳唐、庚青、东钟。若将完全没有韵字的江双并入阳唐,则为14部。

二、入声韵部

咸摄:叶狎1,合狎1,合叶1;

山摄:月薛6,薛薛6,屑薛5,月月3,月屑2,末屑2,曷薛1,末末1,黠薛1,屑屑1,月末1,月德1;

臻摄:质质13,质术7,质物5,质没5,物没3,术物2,质迄2,术没1,术术1;

宕江摄:觉觉1,觉药3,觉铎5,药铎5;

曾梗摄:昔职16,职职6,德德6,陌职6,昔德5,昔昔4,锡德4,职德4,昔锡3,陌昔3,麦昔2,麦锡2,麦职1,锡职1,陌陌1,陌锡1,屑职1,职质1;

通摄:屋烛9,烛烛5,屋屋3。

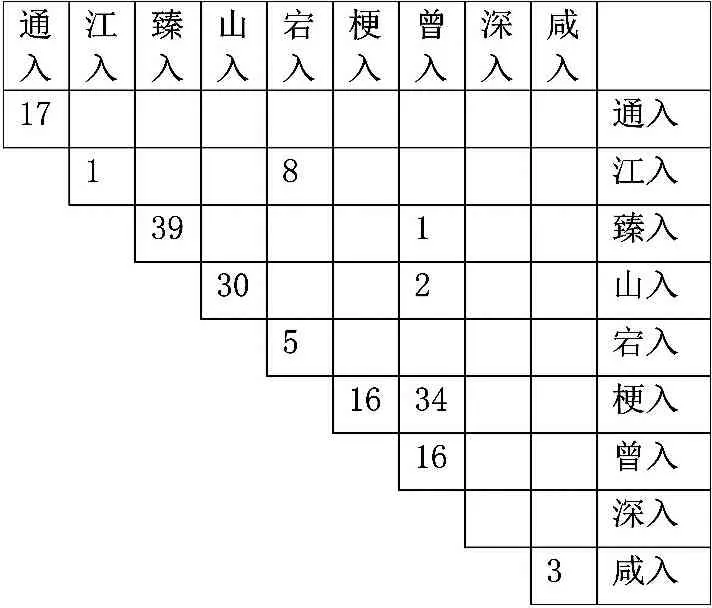

将入声韵通叶按摄折合可得表9。

表9 入声韵摄相逢韵次

阴入相押韵次:歌陌1,佳陌1,至物1,昔祭1,至屋2,暮觉1,暮物1。

总体来看,《伊川击壤集》入声韵相叶并未发生大规模的混并,入声韵跨摄相叶的次数超过本摄相叶的是宕江摄和曾梗摄,这可以佐证古体舒声韵部中宕江诸韵或曾梗诸韵分合的情况。鉴于入声字为韵的数量较少且不完全,入声韵的归部大体可以以摄为根据:屋烛(屋沃烛)、觉药(觉铎药)、质没(质术栉物迄没)、曷末(曷末黠辖屑薛月)、陌职(陌麦昔锡职德)、缉立(缉)、合叶(合盍叶帖洽狎业乏)。由于《伊川击壤集》未以深摄入声缉韵字为韵脚,也很少使用咸摄入声字,所以缉、合两个韵部完全是根据韵摄相配关系做出的推测。

在宕江、曾梗之外,其他的入声韵跨摄相叶的次数很少,具体为:五言古体《天津晚步》(卷十二)第二句、第四句叶“北德阙月”,五言古体《登封县宇观少室》(卷五)首句、第二句叶“结屑极职”,四言古体《费力吟》(卷十九)叶“失质力职”。《伊川击壤集》阴入相叶的入声韵包括-k、-t两类,这和入声跨摄相叶的情况相类,共涉及五首诗:五言古体《思郑州陈知默因感其化去不得一识面》(卷八)叶“世祭易昔;视旨耳止”,三言古诗《观物吟》其一(卷十九)叶“露暮雹觉”,五言古体《无题吟》(卷七)首句、第二句叶“物物误暮”,《小车吟》(卷十四)第十二句、第十四句、第十六句叶“多歌宅陌佳佳”,五言古体《乾坤吟》(卷十三)叶“物物利至六屋四至事志”。

“十声图”入声字的阴阳相配关系不同于《广韵》或《韵镜》系统,其中薛黠配果假、觉铎配效、屋烛配流、质没配止、德配止、缉配深、叶配咸,共七组入声,“辟翕”合并后实得七个韵部。七韵部中,-p尾韵部缉、叶仍配阳声韵,但-k、-t尾韵部同阴声韵相配。虽然《伊川击壤集》以入声字为韵的诗作数量较少,但现有诗作反映的入声韵字通叶和归并同“十声图”相似。

三、异调相押

“十声图”列字平、上、去、入秩序井然,这明显和《伊川击壤集》不同。宋人作诗以四声分押为主流,尤以押平声韵为常例,不过“宋人四声分押并不那么严整”[4]。《伊川击壤集》四声分押占据绝对优势,但存在平上、平去、平入、上去和去入混押五种类型,其中上去混押的次数最多,其他四种混押类型的诗作数量都在个位数水平。其中,平上相押一首,四言古体《畏爱吟》(卷十二)第四句、第六句、第八句叶“隳支是纸非微”;平去一首,《静坐吟》(卷十一)奇偶句相叶,每两句一换韵,第三句、第四句叶“灵青性劲”;平入、去入的例子见上文。

从汉语语音史来看,全浊上声变去声,大体起于初盛唐,中唐时期则非常普遍,北宋时期当已基本完成。但是,宋人作诗用韵却并非按照实际语音。具体到《伊川击壤集》而言,上去相押的上声字并非都是全浊字,如五言古体《代书戏祖龙图》(卷十)叶“长掌养尚漾两养”;还有非全浊上声字、全浊上声字、去声字相押的诗作,如五言古体《意未萌于心》(卷十三)叶“口厚咎有漏候后厚”;而全浊上声字只同上声字相押的诗作只有两首,四言古体《内外吟》其二(卷十八)叶“惰果惰果唾果”和四言古体《忠厚吟》(卷十八)叶“久有厚厚”。

《伊川击壤集》全浊上声字几种押韵行为的相关韵脚字为:1.全浊上声字只押去声,包括“荡弟圮祀似涘士被坐旱腼善重造”;2.全浊上声字兼押上去声,包括“氏咎后受父户是”;3.全浊上声字只押上声,包括“惰唾厚”;4.非全浊上声字押去声及全浊上声,包括“掌两仰齿济礼喜水鬼理私起此始己子倚矣死玖有右偶莠友丑溜久缓软检乳补损牖”。据此,《伊川击壤集》只押上声的全浊上声字只有3个,兼押上去的有7个,只押去声的有14个。但是,押去声及全浊上声的非全浊上声字共35个,已明显多于前三类字数之和。这样的押韵情况是矛盾的。由于目前尚不清楚北宋中原一带汉语声调的调值,所以《伊川击壤集》中上去相押的矛盾情况不能断定是仿古还是语音相近。

《伊川击壤集》近体诗韵部和宋人科场用韵标准存在差距,但此情况极有可能是《伊川击壤集》诗作数量偏少造成的。古体诗韵部虽然和“十声图”存在许多差异,但整体上具有一致性,而古体舒声韵部同鲁国尧发现的宋词用韵非常接近[5],这印证了唐作藩“宋诗用韵特别是其中的古体诗韵对汉语语音史的研究,同样是不可忽视的材料。”[6]