基于化学史的串联式微课教学模式探索

2020-12-11黄莹唐劲军李韵

黄莹 唐劲军 李韵

摘 要 根据具体主题下的化学史实内容特点,制作成若干个微课视频,并将微课按照教学逻辑联结起来,形成教学素材线,将其融入课堂教学的各环节。通过构建微课串联式教学,发挥化学史微课在启发思考、引导探究等教学活动中的作用,落实发展学科核心素养的课程目标。

关键词 化学史;串联式微课;学科核心素养;校本课程;教学模式

中图分类号:G652 文献标识码:B

文章编号:1671-489X(2020)05-0117-04

1 引言

《普通高中化学课程标准(2017年版)》(以下简称“新课标”)提出:“化学教学要结合人类探索物质及其变化的历史与化学学科发展的趋势,引导学生进一步学习化学的基本原理和方法,形成化学学科的核心观念。”[1]化学史是关于化学产生和发展的历史,包括化学发展史和化学社会史,展现了化学思想的演变过程,是化学学科发展的高度概括和升华。将化学史融入课堂教学,能促进学生对化学学科的全面认识,理解化学科学的思维与方法,感受化学家探索未知领域的精神与勇气,以提高学生的学科核心素养。

在教学实践中,因化学史内容在教材中不够凸显,易被忽视,且受升学压力和评价方式的影响,化学教学存在片面地注重考试成绩问题,而化学教学的功利性进一步导致了化学史教育教学地位的边缘化[2]。关于化学史的教学,也有学者从不同角度进行了探索。如在探讨化学史的功能方面,研究者发现大多数师生已认识到化学史融入教学有激发学习兴趣、理清知识脉络等功能,但较多处于理论探讨,实践研究还不够深入[3];在化学史素材开发与利用方面,研究者提出对教材内容中的化学史进行重新设计,开发化学史校本课程[4],但校本课程开发时间较长,尚需经实践检验才能推广;在如何开展化学史教学方面,研究者提出结合化学史进行专题教学,构建化学史教学模式,转变教师的教学认识,改进教学方式[5],但因教材中的史料较少且比较分散,不易加工设计成专题学习,也很难促进教师教学认识与观念的转变。

综上所述,虽然已有研究探讨了化学史的教学功能和教学方式,但是对于教学中如何将化学史贯穿整个课堂,将其与课堂活动融为一体,如何使“教化学史”变为“基于化学史的教”等方面仍需深入探索。为了充分发挥化学史的教学功能,本研究试图构建化学史的微课串联模式并应用于教学实践,以更好地落实学科核心素养发展目标。

2 串联式微课教学模式

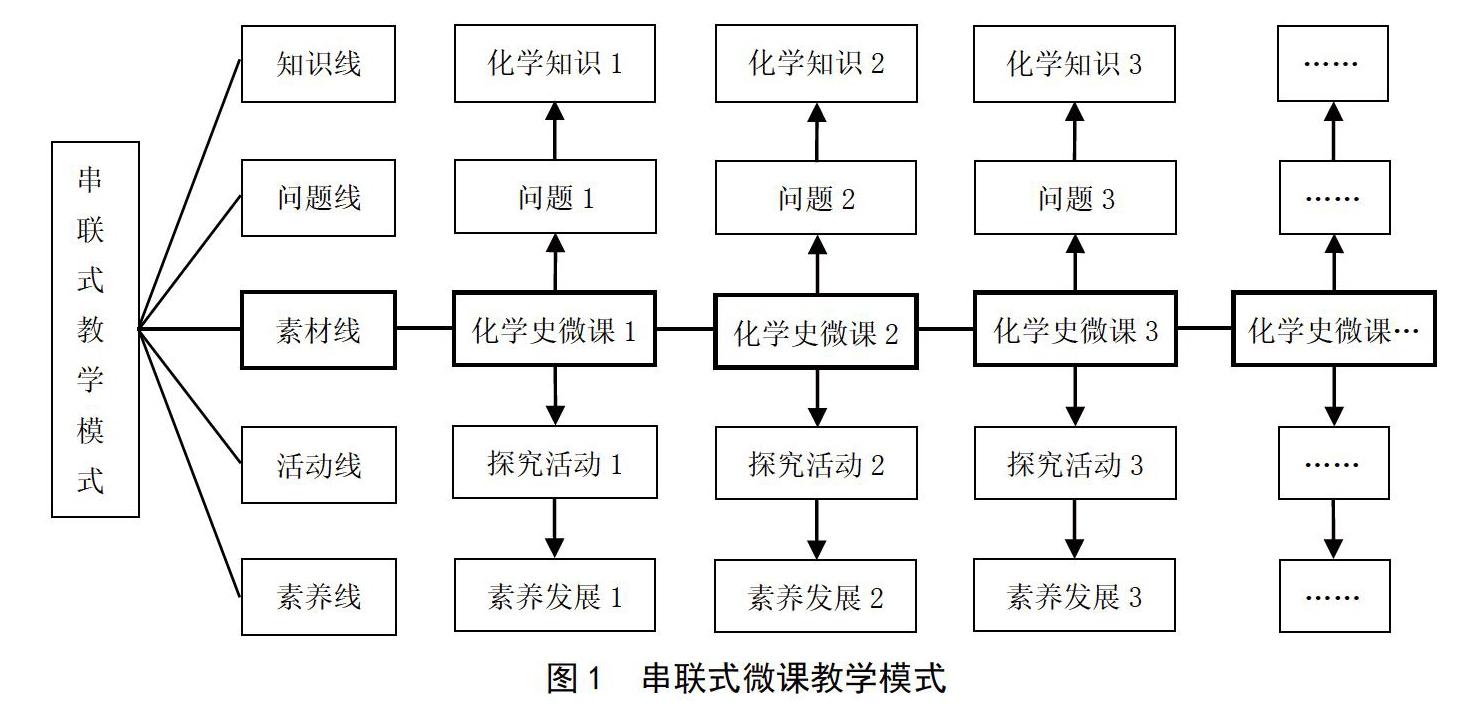

为了弥补直接讲授的不足,笔者将化学史与微课结合起来。利用微课短小精要、主题突出、使用方便的特点[6],将特定主体的化学史资料设计成若干个微视频,用化学史微课作为教学素材,穿插到各个教学环节,教师在指导学生观看微课时,提出问题、引导探究。整体上按照“问题线、素材线、活动线、知识线、素养线”五条线设计教学活动,几条线的主要节点一一对应,实现横向衔接、纵向关联,共同指向学生的学科素养形成,构建串联式微课教学模式,如图1所示。

以化学史微课为主节点的素材线贯穿整个教学过程,教师根据微课内容设计相应问题,以问题为驱动,组织学习活动,在活动中落实素养目标。在该模式的五条线中,以化学史微课为明线,以学生素养发展等为暗线,每个问题和活动都有具体知识作载体,五条线相对独立又相互关联,构成串联式微课教学模式。

3 串联式化学史微课的教学实施

串联式化学史微课的设计 教师在课前将有关授课内容的化学史录制成若干个微课视频(单个视频三分钟左右),在课堂教学中将视频插入各教学环节,与教学活动融合,用微课引出问题,组织开展学習活动,落实学生发展目标。

以高中化学必修一(人教版)“富集在海水中的元素—氯”为例,实施串联式微课教学。首先,将氯气及氯的化合物的发现、性质探究和利用的发展史按照时间顺序对主要事件进行分解[7],制作成微课视频。

教学过程

【问题1】

师:我们今天要学习一种在生活中不常见,但在工业生产与生活中经常用到的元素及其化合物。先从氯气单质开始,同学们,你们了解氯气吗?氯气有什么性质?有哪些用途呢?

学生感到疑惑,表现出好奇心。

师:在学习之前,我们先看一个短片——关于氯气的发现史的视频资料。你能通过这个视频获得哪些信息?观看之后将请同学说出自己的理解。

【播放化学史微课1】1774年,舍勒发现黄绿色气体(微课截图见图2)。

学生观看并思考。

师:同学们从这个微视频中能获得哪些信息?

学生思考、交流与讨论:氯气是化学家舍勒最早发现的,但是还没有被命名为“氯气”;氯气是一种黄绿色气体,具有刺激性气味,有毒,能溶于水;有漂白作用。

师:同学们思考很全面。请大家观察老师在上课前制取的这瓶氯气,轻轻地闻一下气味,看看与当年舍勒的发现是否一样?舍勒当时发现氯气是不小心将浓盐酸倒在锰矿石上,这也是现在实验室制取氯气的主要方法,将浓盐酸和二氧化锰进行反应,生成氯化锰、氯气和水:

MnO2+4HCl浓MnCl2+Cl2↑+2H2O。

学生仔细观察,认真记录。

【设计意图】通过化学史中的科学家的经历,与课堂实验的现象对应起来,提出问题激发学生的好奇心和求知欲;让学生从化学史微课视频中获取信息,组织讨论与交流,使学生通过化学史视频体验化学家舍勒在遇到困难时毫不畏惧、勇于探索的精神,培养学生的科学探究意识。

【问题2】

师:科学家舍勒发现氯气能使蔬菜和花朵褪色,哪种物质能够漂白?为什么?

生:可能是氯气具有漂白性,也可能是其他物质具有漂白性。

师:究竟是哪种物质具有漂白性呢?带着问题从下个微课视频中获取信息,提出自己的猜想,并设计实验方案进行检验。

【播放化学史微课2】1785年,法国化学家贝托雷发现这种黄绿色气体的水溶液中产生了一种新物质,能够漂白有色物质,且在阳光下能够分解(微课视频截图见图3)。

生:不是氯气的漂白性,而是氯气溶于水产生了一种新物质,这种物质有漂白作用,而且在光照条件下分解为盐酸和氧气。

师:没错,具有漂白性的物质不是氯气,而是氯元素的化合物,氯气的水溶液——氯水。同学们可以设计一个实验,同时验证氯气和氯水是否具有漂白性吗?

【实验探究】

师:请同学们交流讨论,设计出最简便、最快捷、最有效的实验方案。

生:把干燥的有色布条放在装满氯气的集气瓶里,反应一段时间,无明显现象;取一只装有水的注射器,往集气瓶里注水,有色布条发生褪色,一个实验证明两个结论。

师:很好,开始实验吧!

学生分成实验小组,分工合作,检验实验方案。

师:氯气和水反应产生的具有漂白性物质为次氯酸HClO,在光照条件下能分解为盐酸和氧气,同学们能分别写出对应的方程式吗?

学生写出方程式:

Cl2+H2O==HCl+HClO

2HClO2HCl+O2↑

师:写对了,次氯酸中的氯为+1价,具有强氧化性,能与有色物质反应,因此,次氯酸具有漂白性。在阳光下分解,说明其不稳定。

【设计意图】从化学史中实验现象的漂白到微观层面漂白原理,從氯气这种宏观物质到氯水中的微粒,将宏观物质与微观粒子联系起来,培养学生宏观辨识与微观探析相结合的学科素养;让学生设计实验方案并操作检验,培养学生证据推理与科学探究的学科素养。

【过渡】

师:我们已经知道氯气的化学式为Cl2,是一种单质气体,但是当时的科学家认为氯气是一种含氧化合物,称作氧化盐酸。我们看看当时发生了什么事情。

【播放化学史微课3】化学家盖·吕萨克和泰勒为了检验盐酸与氧化盐酸这两种物质中究竟含不含氧,经过了几个月的验证,但是他们始终认为酸中含有氧,与正确结论失之交臂(微课视频截图见图4)。

师:科学家们就氯气中是否含氧这个问题讨论了很久,也做了大量的实验,我们接着来看看发现了什么。

【播放化学史微课4】1808年,英国化学家戴维在经历了多次失败之后,终于对这种黄绿色气体中含有氧的说法产生根本的怀疑,他相信这是一种单质,并将其命名为Chlorine(氯)。可见,燃烧并不是像拉瓦锡所说的必须有氧不可,也可以有无氧酸的存在,因此,他认为拉瓦锡关于酸中必定含有氧的说法是不正确的(微课视频截图见图5)。

生:化学家戴维敢于质疑并推翻前人的理论,通过不断实验,坚信实验结果,最终得到氯气是一种单质的正确结论。氯气的发展进程非常曲折,化学家们为了得出氯气正确的性质,可谓是历尽千辛万苦,我们更应该好好学习!

【设计意图】通过微课视频展现科学家探究新物质的不畏艰难困苦的勇气、坚持不懈的精神,渗透科学本质,给学生带来极大的视觉冲突和精神鼓舞,加强学生对化学家的敬畏之心,培养学生对化学及科学的热爱。

【问题3】

师:同学们能查阅资料并设计实验方案来检验氯气中是否含有氧吗?

学生查阅资料、组成小组、设计方案,并交流哪一组的方案比较完善、可行。

【设计意图】通过媒体信息,培养学生证据收集与归纳能力,引导学生设计实验方案,设计检验含氧化合物的一般方法,建构检验物质的一种认知模型,培养模型认知的核心素养。

【过渡】

师:结构决定性质,性质决定用途,我们学习了氯气的性质,看看它都有哪些用途?

【播放化学史微课5】氯气作为化学武器和生产生活用品的不同用途(微课视频截图见图6)。

师:世界大战中,氯气作为毒气使用,对人类造成巨大伤害。但是在当今的日常生活中氯气也作消毒剂、漂白剂使用,大家来说一说各自的看法。

生:战争会给人们带来巨大伤害,尤其是使用毒气弹,会造成大量人员伤亡,污染环境,而且这种污染不是短时间内就能消除的。我们要避免战争,避免使用毒气弹。而将氯气作为生活必需品使用,可以造福人类,给生活带来许多便利。我们应该看到事物的优点,克服事物的缺点。

师:事物都有两面性,人们既要利用事物好的一面,又要避开不好的一面。我们作为掌握化学知识的人,要为社会作贡献、谋福祉,不能做有害社会的事!

【设计意图】通过对比氯气的用途,让学生发表自己的看法,通过讨论交流,使学生理解科学的伦理道德,感受到正确利用科学创造的重要性,培养学生为社会作贡献,造福人类的价值观念和社会责任感。

利用化学史素材,以串联式教学模式开展教学,以学生的发展为暗线,明暗结合,提高化学核心素养。本堂课的基本流程如图7所示。以氯及其化合物的化学史微课素材为明线,每个素材对应微课视频的不同功能:

微课1,以氯气的发现作为创设情境的素材,激发学生对氯气的疑问和兴趣;

微课2描述了漂白的物质和原理,但未局限于遐想,而是引导学生进行预测实验,发挥微课的引导功能,同时有助于培养学生的探究精神与科学素养;

微课3、4表达的是科学家敏捷的思维和开阔的眼界,不拘泥于已有的科学定论,用实验结果说话,帮助学生建立学习元素化合物的一般思维和方法,发展学生的建模思想,培养模型认知素养;

微课5与生活息息相关,让学生在学习之余深刻体会化学对人类的影响,激发学生努力学习,为社会作贡献。

整个课堂气氛活跃,学生参与度高,更能体会到科学家探索未知领域的曲折历程,学习他们的科学探究精神与勇气,形成宏微结合、证据推理、社会责任感等化学学科核心素养。

4 讨论与反思

1)化学史微课串联式教学不同于以往的化学史教学脱离学生活动、孤立地讲解化学史知识,该模式能够结合化学史的逻辑和学生学习规律来设计教学,将化学史学习和课堂活动结合起来,逐步引导学生开展思考、讨论与实验探究活动。

2)运用该模式时,教师需要全面掌握相关主题下的化学史实,结合微课设计和化学史教学的特点,制作一批信息量大、能启发学生思考的微课视频,根据化学史内容设计相关问题,使各教学环节紧密衔接。

3)教师要把握好课时进度,在有限的课堂时间内把学生的学习活动凸显出来,注重对学生的学习行为和结果进行反馈。此外,微课不能取代实验操作,在有限的时间内需引导学生开展局部的探究,或完成与化学史实相似的实验探究。

4)核心素养的形成不能一蹴而就,證据推理能力、科学探究精神、社会责任感的培养等需要长期坚持以素养为本的教学。

本研究构建了化学史微课串联式教学模式并进行了教学实践,该教学模式中的教学素材、问题、活动、素养等多个维度均形成线索,彼此紧密联结,为探索发展学生学科核心素养的教学提供了新的路径。

参考文献

[1]中华人民共和国教育部.普通高中化学课程标准[S].北京:人民教育出版社,2017.

[2]王秀红,于建军.中学化学史教育教学问题及影响因素分析[J].化学教育,2009,30(2):71-73.

[3]武盼盼,刘子忠,张凤英.化学史融入初中化学教学现状的调查与对策研究[J].化学教育:中英文,2017,38(17):

34-42.

[4]杨庆元.中学化学史教育综述[J].化学教育,2006(11):

61-62.

[5]孟祖超,李谦定,刘祥,等.化学史融入无机化学课堂教学的策略[J].化学工程与装备,2018(2):293-295.

[6]胡铁生.“微课”:区域教育信息资源发展的新趋势[J].电化教育研究,2011(10):61-65.

[7]张德生.化学史简明教程[M].合肥:中国科学技术大学出版社,2009:107-108.

[8]陈晓姣,杨智英,严永旺.基于首要教学原理的化学实验微课设计[J].化学教育:中英文,2018,39(6):35-38.

项目来源:2019年广西研究生教育创新计划项目“基于中学化学学科核心素养的微课资源设计与开发研究——以化学史教学为例”(项目编号:YCSW2019061);2018年广西研究生教育改革项目“立足基础教育的学科教学(化学)硕士研究生专业课程资源开发与实践”(项目编号:JGY2018026);广西高等教育本科教学改革工程项目“化学教学论实践课程主题项目式教学研究与实践”(项目编号:2017JGB153)。

作者:黄莹、李韵,广西师范大学化学与药学学院硕士研究生;唐劲军,通讯作者,广西师范大学化学与药学学院,副教授,教育学

博士,研究生导师,从事化学课程与教学论研究(541004)。