强底水油藏剩余油分布特征及驱替开采可行性研究

——以CFD11-1 油田NgⅢ砂体为例

2020-12-11李丰辉王聚锋贾冰懿杨宏楠

李丰辉,乐 平,王聚锋,冯 鑫,贾冰懿,杨宏楠

(1.中海石油(中国)有限公司曹妃甸作业公司,天津 300000;2.西南石油大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室,四川成都 610500)

国内外众多学者对底水油气藏开发过程中的底水锥进、脊进等问题都开展了相关的研究[1-4]。通常在直井下方形成水锥,而在水平井下方形成水脊[5-9],底水突破至井筒后,水锥和水脊均会导致油井高含水,产油量迅速降低。开发强底水油藏面临的核心问题是如何控制底水快速锥进,而隔夹层对于抑制底水锥进具有良好效果[10-14]。分布稳定的隔夹层,可将油层上下分成两个独立的流动单元[15],分布不连续的隔夹层虽无法将油层分开,但能在局部起到阻止或延缓流体向上运移的作用。具有隔夹层发育的强底水油藏,隔夹层在延缓底水锥进方面起到了良好的作用,但在隔夹层下方容易形成大量的“阁楼”剩余油。因此,明确剩余油分布特征可为油田稳油控水和进一步挖潜指明方向。CFD11-1 油田 NgIII砂体是典型的强底水油藏,目前剩余油分布复杂,平面及纵向上存在大量剩余油无法动用。因此,进行剩余油驱替开发可行性研究,优选驱替方案,对提高油井产能,延长油田寿命至关重要。

1 研究区概况

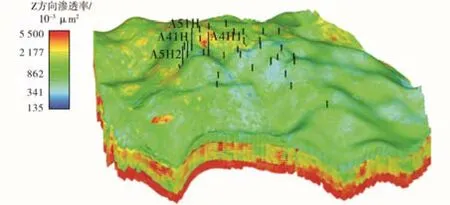

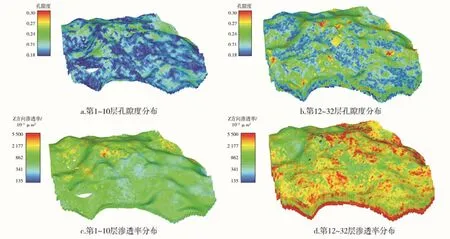

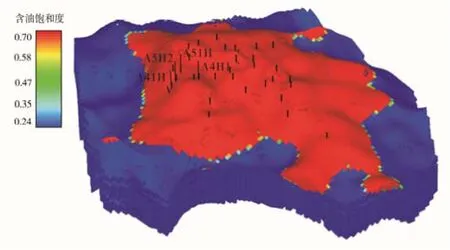

CFD11-1 油田NgIII 砂体构造幅度小,局部存在构造高点。区内储层物性好,平均孔隙度21.0%,平均渗透率2 000.0×10-3μm2;压力分布较均匀,开采初期平均压力13.8 MPa,目前压力13.3 MPa,底水能量充足,地层压力下降幅度很小,压力保持水平达95.2%。研究区纵向上第11 层网格是一层较为连续的隔夹层,并将砂体分为上下两部分(图1)。隔夹层上下砂体的孔隙度、渗透率等性质差异明显。其中,上部(1~10 层)储层物性相对较差,平均孔隙度 20.0%,平均渗透率 800.0×10-3μm2;下部(12~32 层)储层物性相对较好,平均孔隙度23.0%、平均渗透率2 800.0×10-3μm2,属于典型的正韵律储层。隔夹层上下两部分的属性如图2 所示,研究区物性参数见表1。

图1 研究区垂向渗透率分布

图2 砂体上下两部分属性差异分析

表1 CFD11-1 油田NgⅢ砂体物性参数

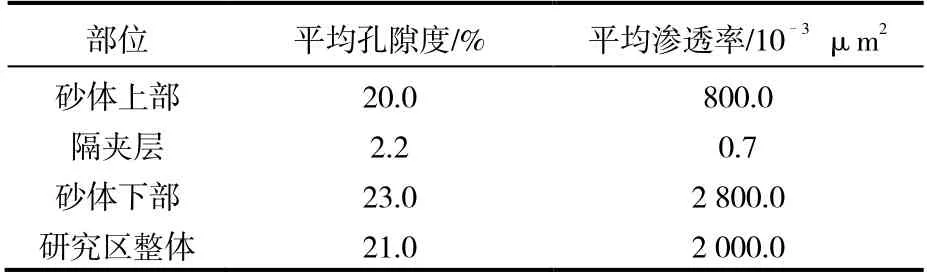

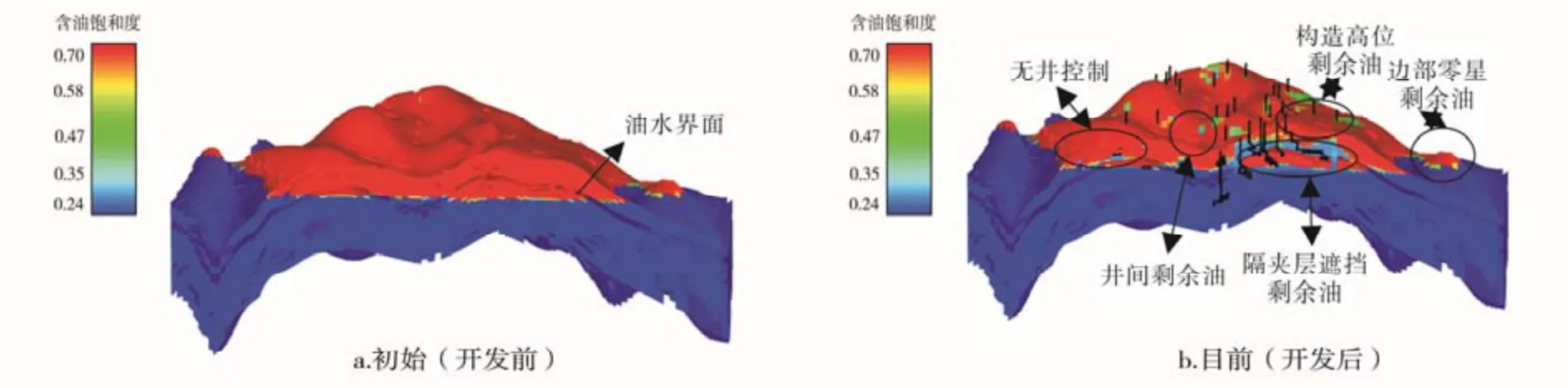

CFD11-1 油田 NgⅢ砂体为底水油藏,具有统一的油水界面,上部储层含油面积大,为了避免底水快速水淹,水平段沿着储层上边界钻进,采用筛管完井,水平段长度300~500 m。隔夹层上部储量占整个研究区储量的72.0%。研究区水体能量充足,开采过程中油藏平均压力变化小,目前压力水平仍保持95.2%,通过物质平衡计算水体倍数约为150 倍,属于能量充足的大水体。研究区油水界面及对应的含油饱和度如图3 所示,即水体充足,纵向上分布较厚,属典型强底水油藏,油藏主要集中在高部位。

2 剩余油分布现状

图3 含油饱和度分布

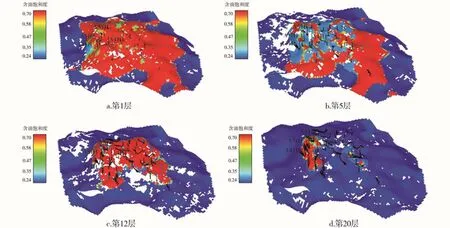

广义上的剩余油[16-18]是指油藏中聚集的原油,在经历不同的开采方式或开发阶段后,仍保存或滞留在油藏不同地质环境中的原油[19-24]。CFD11-1 油田NgIII 砂体在底部有巨大且很活跃的水体,在开采初期,底水为油藏提供天然驱动能量,但油井在经过较短的无水采油期后见水过早,且见水后含水率迅速上升。尽管油层中部存在一套隔夹层,但连续性一般,下部的水仍通过隔夹层连续性较差的部位向上部侵入[25]。目前平面上各小层的剩余油饱和度分布如图4 所示。第1 层表明由于底水的驱替造成大量剩余油集中在构造高部位,顶部小层的储量基本未动用(图4a)。第5 层表明由于在开采过程中底水沿纵向水脊水锥,而边部井网未控制剩余油,使得部分井间区域存在大量剩余油不能动用(图4b)。第12 层位于隔夹层的下方,由于隔夹层的遮挡而形成剩余油富集(图4c)。第20 层位于模型下部,由于物性差异(相对低渗),相对低渗透区域水纵向沿高渗通道水脊水锥,从高渗通道绕流后形成储层不均匀水驱后的剩余油(图4d)。研究区开发前后纵向上含油饱和度展布如图5 所示,由于隔夹层的存在和底水驱替的作用,在隔夹层底部和构造顶部存在大量剩余油;此外,无井控制区域、井间、边部零星位置仍然有较多剩余油分布。

图4 目前研究区平面各小层剩余油饱和度分布

图5 纵向剖面含油饱和度分布

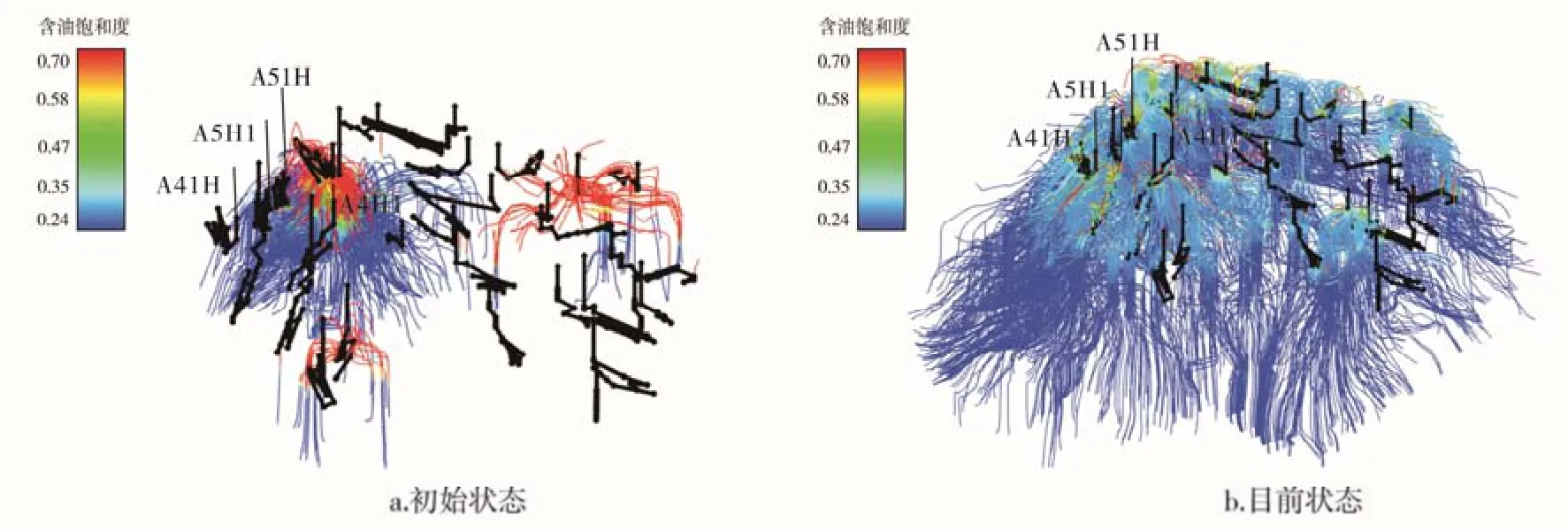

研究区开发早期和目前的含油饱和度流线变化如图6 所示,模型中的流线可清楚地识别出底水水侵动态过程。投产初期可见部分水平方向的平面驱替流线,随着开发进行,后期垂直纵向运动的流线数逐步增加。截至目前,区内表现出明显的强底水水侵特征,流线多沿纵向向上运动,且流线在储层段几乎垂直。研究区基本上为单一水相垂直向上流动,进入特高含水开发阶段。

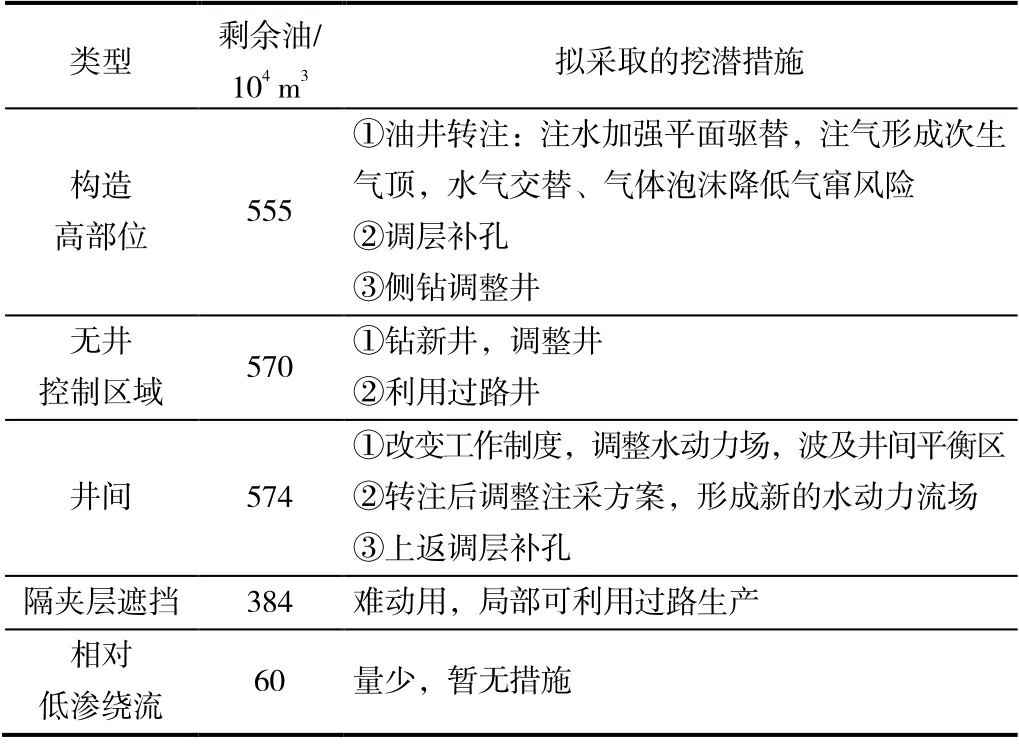

针对不同剩余油类型,拟采取不同的挖潜措施,具体挖潜措施见表2。

3 典型井组驱替开发可行性论证

图6 含油饱和度流线变化

表2 针对不同类型剩余油拟采取的挖潜措施

理论上开发井网中增加新的注水/注气井点,可以加强平面上的驱替,从而改善单一纵向强底水驱动模式。考虑到研究区纵向上属于正韵律地层,水脊已形成优势水流通道,再加上正韵律地层受注入水的重力作用等不利因素,可以通过注入密度较轻的介质来抑制或减缓区内纵向上的水脊水锥幅度。研究区目前存在5 大类剩余油:构造高部位、无井控制区域、井间、隔夹层遮挡以及绕流导致的相对低渗透储层难动用剩余油,而且存在局部构造高点。由于理论上注气可形成局部小气顶,区内存在的水脊水锥问题,可通过注入密度较小的气体介质来加强平面驱替,从而改善纵向水锥水脊高含水问题。选取 A41H 井、A4H1 井、A51H 井、A5H2 井四口井形成的注采井组来论证注水/注气加强平面驱替、减缓纵向水侵程度的开发可行性。

3.1 注水驱替方案

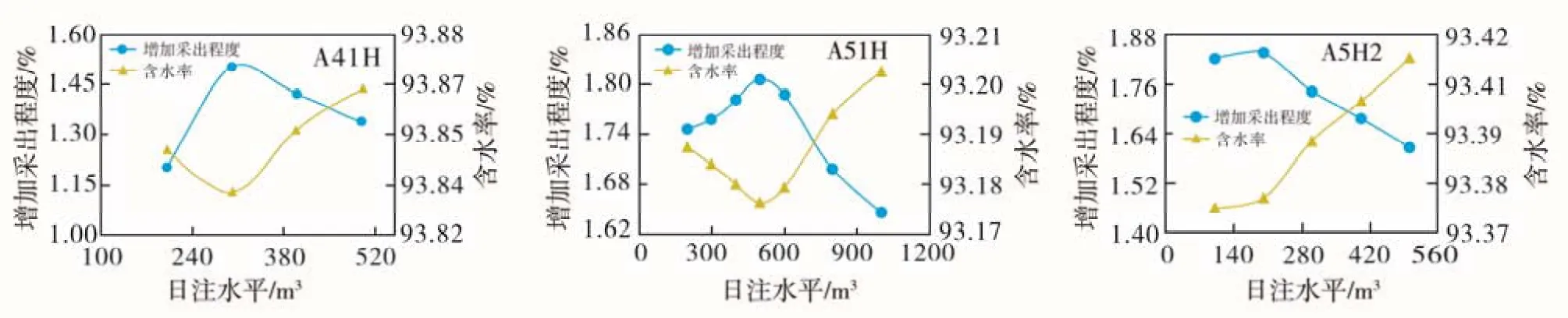

选取A41H 井、A51H 井、A5H2 井三口井进行连续注水驱替,设置不同的日注入量,模拟不同的注水参数对开发效果的影响,注入15 a 预测结果如图7 所示。其中,A41H 井平面位置虽位于井组中央和构造高部位,但井轨迹位置偏下(6~7 层),注入水难以实现平面驱替,驱替效果明显低于另外两口井,构造高部位的剩余油仍然难以有效动用。A51H井平面位置位于井组边部、构造高部位,注入水能够起到较好的平面驱替效果。A5H2 井平面位置位于井组边部、构造腰部,但井轨迹位置高(1~2 层),注水可对储层上部和隔夹层剩余油起到较好平面驱替效果,且注水效果明显好于其他两口井作为注水井的方案。由此可以看出,选择合适的注水井,形成合理注采井网,对注水加强平面驱替效果至关重要。在选定注水井形成注采井网的基础上,通过注水优化可在一定程度上改善开发效果,但由于注入水多沿前期水脊、水锥的优势通道向下部运移,对顶部剩余油平面驱替效果改善程度有限,所以,整体上提高的采收率幅度有限。

3.2 注气驱替方案

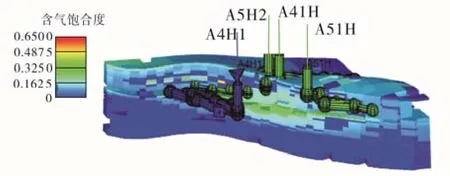

结合现场实际,推荐的注入气体介质为CO2。考虑到 A41H 井虽然位于构造高部位,但是井轨迹位置偏下,所以选择 A4H1 井进行注气加强平面驱替调整方案论证,设计连续注气量为40 000 m3/d。但根据预测结果,注气2 a 后,区内发生气窜现象,气窜时的含气饱和度如图8 所示。突破后注入井气窜到生产井,注入的CO2直接从生产井采出,形成无效循环,突破后剩余油储量变化不大,后期注气效果差。因此,在注气驱替时需要配合防气窜措施,可通过开展水气交替驱替,尽量延长有效注气的作用时间。

图7 各井注水方案预测

图8 发生气窜时的含气饱和度展布

3.3 水气交替驱替方案

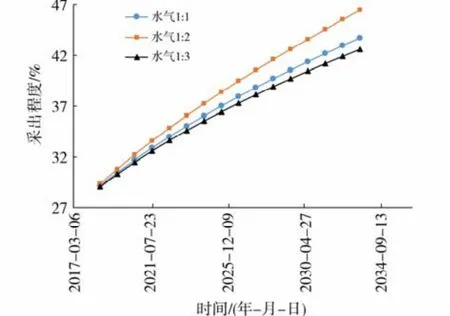

水气交替驱替方案同时兼备了注水与注气的优点,在平面上加强了驱替,并且注气可形成局部小气顶,从而加强了纵向上的驱替,使构造高部位难以动用的剩余油得到有效开发。水气交替驱替方案由于注水的存在,不会产生像连续注气那样严重的气窜现象;同时,水气交替还可以延缓气体的指进、突破和气窜,缓解单一注气波及系数低的矛盾。水气交替既可以保持较高的驱油效率,又可以调整注入剖面、提高注入介质的波及效率,此外还可加强平面驱替能量,降低纵向能量补充的比例,从而延缓纵向底水水脊水侵,降低含水。因此,水气交替驱替能够较好地动用剩余油,取得相对单一注水/注气更好的开发效果。为了方便对比,仍采用A4H1 井进行水气交替驱替方案论证。设计日注水量为 200 m3,日注气量为40 000 m3,并设计注水时间与注气时间之比分别为1∶1、1∶2、1∶3 三个不同的交替时间方案(1∶1 即注水时间与注气时间均为一个月,且交替进行;其余以此类推)。

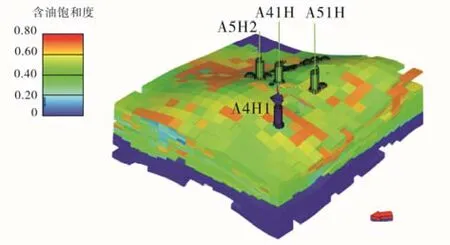

注入15 a 预测结果(图9)表明,水气交替驱替方案参数的设计也会影响开发效果,当水气交替时间为1∶2 时,累计产油量最多,可达190.38×104m3,采出程度达46.52%,开发效果最优,驱替后的研究区内含油饱和度如图10 所示。

4 结论

(1)强底水油藏在开发过程中,底水为油藏提供充足的天然驱替能量,但油井见水时间早、无水采油期短,生产井一旦见水,形成水流优势通道。随着开采的进行,流线由平面驱替逐渐向纵向驱替转变,在水油流度比高的油藏,容易发生油井高含水,甚至暴性水淹,导致剩余油主要分布在上部储层、构造高部位和井间。

图9 水气交替采出程度对比

图10 水气1∶2 交替驱替后的含油饱和度展布

(2)若储层中存在物性较差、渗透率相对较低的隔夹层,会起到遮挡效果,从而延缓底水锥进。隔夹层连续性越好,厚度越大,渗透率越低,则遮挡效果越明显。数值模拟研究表明,CFD11-1 油田NgIII 砂体剩余油可以划分为构造高部位、无井控制区域、井间、隔夹层遮挡以及绕流导致的相对低渗透储层难动用剩余油等五种类型。

(3)注水驱替会加强平面驱替,对正韵律储层中下部和部分隔夹层剩余油具有较好驱替效果,但构造顶部的剩余油难以动用;连续注气驱替可形成局部小气顶,从而加强纵向驱替,但易产生气窜,导致注气有效期变短;水气交替驱替兼备了注水与注气的优点,又弥补了各自的缺点,可使难以开发的剩余油得到有效动用。