针药结合的科学基础及基本原则

2020-12-07徐斌

摘要 本文分析了最近10多年来国内外针药结合临床循证证据和作用机制研究新进展,认为证据表明针药结合在重大疾病、药源性疾病方面的实践及研究产生的高质量证据进一步证明了其潜在的重要临床价值;针药结合的机制研究已经从关注针灸对药物作用过程的影响向针药不同机制协同作用方向发展。论文针对针药结合规律研究的内容及存在问题分析,提出了针药结合及其研究的四项基本原则,即针药结合增效原则、协同原则、量效原则、时空原则,以期为本领域的发展提供思路。

关键词 针药结合;临床证据;作用机制;基本原则;增效;减毒;协同;规律

Abstract This paper reviews the clinical evidence-based researches and the development of the mechanisms of the combination of acupuncture and medicine.The high-quality evidences generated by the practice and research of combining acupuncture and medicine in major diseases and drug-induced diseases further proves its potential important clinical value.It suggests that the research on the mechanism of the combination of acupuncture and medicine has shifted from focusing on the influence of acupuncture on the process of medicine to the synergistic effect of different mechanisms of acupuncture and medicine.This paper analyzes the content and existing problems of the law of combination of acupuncture and medicines,and raises four basic principles of its research,namely,the principle of enhancement,co-ordination,dose-effect,and time-space,in order to inspire the development of this field.

Keywords Combination of acupuncture and medicines; Clinical evidence; Effect mechanism; Basic principles; Increasing the curative effect; Reducing toxicity; Synergistic effect; Law

中图分类号:R245-0文献标识码:Adoi:10.3969/j.issn.1673-7202.2020.21.001

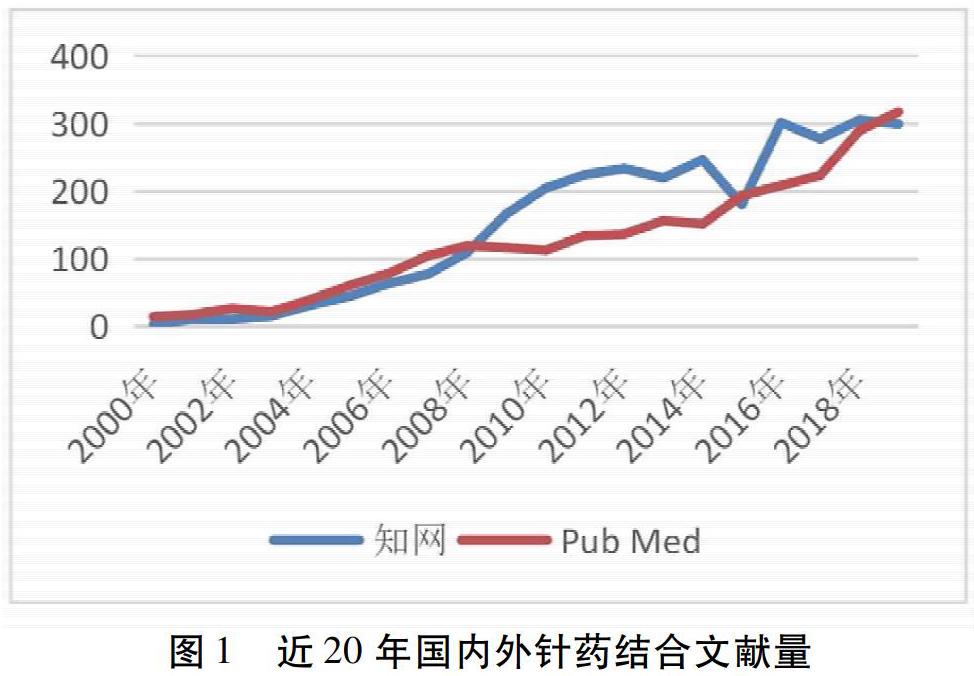

2007年7月,南京中医药大学针药结合重点实验室在《南京中医药大学学报》(自然科学版)以“针药结合研究专论”的形式,发表了“探讨针药结合规律,发现针药结合本质”“针药结合、内外同治”“针药结合的模式分析和探讨”3篇论文,对当时针药结合临床应用、学术内涵、模式规律等进行了系统的分析。最近10多年来,国内外以针药结合为主题的研究论文(国内年均246.7篇,国外180.4篇),较前10年(年均126.1篇,国外57.6篇)快速增长。见图1(国外数据包括了PubMed中收录的中文出版的文献)。表明针药结合作为一种新的医疗服务模式,在临床应用、学术研究方面取得了长足的发展。本文结合当代研究进展及中医针灸学传统理论观点,初步归纳提炼针药结合及其研究的原则,以期促进本领域进一步发展。

1 国内外针药结合临床研究的新进展

2020年多篇报告从不同角度报告了针药结合的效應及相关问题,除了针药结合疗效提高以外,针药结合还可能对新型冠状病毒疾病(COVID-19)的预防和治疗有效,且针药结合可以减少药物毒性,并具有成本效益。一项研究认为针灸与标准药物联合治疗或单独针刺可能比单用标准药物治疗糖尿病性视网膜病变更有效[1]。另一项系统评价表明,与单纯使用药物比较针刺联合药物治疗帕金森病可以显著提高总有效率[2]。中国研究者还报道了在中国武汉市雷神山医院C7病房确诊的卧床患者中,针灸结合药物治疗2例COVID-19的经验;每天针灸配合口服“上海雷神一号配方”,并将西药的抗病毒,抗感染和对症治疗相结合,2例均得到改善并出院,作者认为“预计治疗经验可能对COVID-19的预防和治疗提供指导和启示”[3];中国针灸学会发布的“新型冠状病毒肺炎针灸干预的指导意见(第2版)”明确提出“临床治疗期可以针药并用,发挥针灸的协同作用,恢复期患者的康复应发挥针灸的核心作用,建议建立以针灸为主的新冠肺炎康复门诊来开展”[4]。一项研究的中期分析表明,针灸可减轻头颈癌化疗/放疗后的疼痛,并减轻皮肤和黏膜毒性[5]。一项为期10年的队列研究表明,在接受针灸治疗的偏头痛患者中,急诊和住院治疗的医疗支出显著低于未经针灸治疗的患者,认为对于卫生政策制定者而言,鼓励针灸和西药相结合治疗偏头痛患者具有成本效益[6]。以上报告表明针药结合的治疗领域已经拓展很多,无论是重大疾病还是新发疾病均有针药结合的应用与研究。

美国国家癌症研究所2017年发表的报告中首次提出了“肿瘤针灸”的概念[7],指出肿瘤针灸是一个专业领域的实践,要求提供者关注其患者独特的安全问题和心理社会需求(针灸师可能会遇到由于癌症治疗或疾病本身导致的广泛的共病);肿瘤针灸治疗提供者将受益于肿瘤心理及相关培训,以便成为为癌症患者提供全面支持的专业网络的组成部分。报告中的资料表明,对20项随机临床试验的荟萃分析(n=892)中,没有发现仅用针灸会比药物治疗癌症相关的疼痛效果更好,但针药联合治疗可能比单独药物治疗更有效,且可以更快地缓解疼痛、延长疼痛缓解时间并改善生命质量;该报告同时列举了针灸治疗化疗相关周围神经病变、疲劳、潮热、恶心呕吐、口干症及儿童肿瘤的多个临床证据。报告最后指出,鉴于新出现的临床证据和大量未满足的病患相关症状管理需求,美国国家综合癌症网络11个成员中的5个,支持治疗指南中使用针灸治疗成人癌症疼痛、癌症相关疲劳、化疗引起的恶心等的建议;认为随着研究证据的积累,应该努力转向将知识转化为行动,需要制定具体和明确的临床路径,以指导针灸在癌症连续干预过程中与常规治疗的整合。这提示,针药结合治疗将可能会成为肿瘤干预研究重要的领域之一。

2018年JAMA发表的论文表明,绝经后早期乳腺癌并服用芳香酶抑制剂发生关节痛的妇女中,针刺治疗6周时能显著减轻关节痛[8],这一结论2019年被德国妇科肿瘤组乳腺委员会纳入更新的指南[9]:针刺或电针可用于治疗芳香酶抑制药引起的关节疼痛。不过,同一作者在2016年发表的论文中观察到:对紫杉醇引起的乳腺癌患者的周围神经病变疼痛,接受电针患者的疼痛症状惡化(与假电针比),从而认为较大的安慰剂作用可能导致假电针患者疼痛得到更好的缓解[10]。以上不同结论提示:电针对不同肿瘤治疗药物引起的周围神经病变疼痛的缓解作用是不同的。

国内外临床上之所以重视针药结合的应用与研究,还可能与医学界对“药源性疾病”的认识与研究的进展密切相关。据不完全统计,2017年全球共有约1.8万种药品。根据我国药物不良反应监测中心推算,2007年因药物不良反应而住院的患者占总住院患者的3%~5%,有10%~20%的住院患者容易罹患药源性疾病,加上临床上药物使用剂量大、疗程长、多药联合治疗的情况愈来愈多,药源性疾病有明显增多的趋势。我国每年药源性疾病位于心脏病、癌症、肺病、脑卒中之后,成为第5位导致死亡的疾病。WHO的数据则表明全球人口中有1/3死于不合理用药[11]。针对这种情况,我国针灸界提出了“改变服务模式,走出针灸科,让针灸发挥更大的作用”的发展策略[12],为在药源性疾病防治中提供针药结合方案奠定了基础。

以上资料体现了2个趋势,一是针灸与特定药物结合提高临床疗效、减少药物的不良反应的循证证据日益丰富,且质量正在快速提高;二是药物的不合理应用已经成为重大的卫生健康问题,针灸作为非药物的代表性疗法在多种药源性疾病治疗中具有潜在的重要价值,合理的针药结合有可能成为防治“药源性疾病”的重要策略之一。

2 针药结合增效减毒机制研究的新进展

2009年的述评[13]认为针药结合增效的机制可能涉及以下3个方面:1)针刺穴位可能通过影响血清药物浓度的改变,从而介导针刺对药物的增效作用;2)穴位针刺能够特异性地引起与其相关联的内脏靶器官对于靶向性药物的吸收增加;3)穴位针刺特异性地提高了靶器官对该药物的反应性或敏感性。近年来一些研究提供了新的证据,从另一个角度深化了对针药结合增效减毒机制的认识。

胰岛素增敏剂罗格列酮(RSG)在治疗中可导致体质量增加的不良反应,有研究表明针刺可有效降低2型糖尿病模型大鼠服用RSG所致的体质量增加,其机制可能是通过直接调节中枢摄食相关的PPARγ和瘦素-Stat3信号通路,或是通过抑制血脑屏障的通透性,减少RSG的在中枢的浓度,间接减少其对中枢PPARγ的激动作用,从而控制摄食,达到减肥的目的[14]。

紫杉醇是多种实体恶性肿瘤(例如,肺癌,宫颈癌和卵巢癌)的主要治疗药物,但药物导致的周围神经病变,使化疗药物治疗剂量减少甚至终止。研究者运用蜂针和文拉法辛联合干预紫杉醇诱导的小鼠周围神经病变所致疼痛,观察到脊髓肾上腺素能α2受体和5-HT1/5-HT2和5-HT3受体介导了针药结合镇痛效应[15]。

研究者认为,与目前最新心力衰竭治疗方案中所采用的诸如钙拮抗剂、受体阻滞剂ACEI等外源性物质不同,针刺是通过调节和调动体内的内源性物质,改善心肌细胞内钙调机制的异常,从而发挥治疗作用的,因此,可以减少药物不良反应的产生。相应的机制研究表明,电针预处理可通过反复兴奋交感神经,激活经典的Gs蛋白-腺苷酸环化酶-环腺苷酸蛋白激酶A信号通路,使心肌细胞内Ca2+浓度降低,改善因钙超载引起的心肌缺血性损伤,减少缺血心肌细胞钙振荡的发生,从而抑制缺血性心律失常的发生。针药结合在有效增强心肌收缩功能的同时,可防止或减轻因乌头碱过量引起的心律失常等不良反应的产生,从而起到对乌头碱的增效减毒作用[16]。

在穴位注射这种针药结合的独特形式的机制研究方面,有研究表明,穴位注射二甲双胍可协同电针、艾灸对炎性反应性疼痛模型小鼠产生镇痛作用:穴位注射二甲双胍联合电针较单纯电针干预其峰值痛阈值提高了16.3%;联合艾灸较单纯艾灸干预其峰值痛阈值提高了31%。机制研究表明,足三里穴位局部AMPK受体可能参与介导二甲双胍与针/灸的协同镇痛作用,而穴位局部腺苷未参与这一过程[17]。

研究表明,电针可以通过产生内源性阿片肽、调节μ阿片受体基因(OPRM1)表达来参与镇痛;镇痛中药有效成份多甲氧基黄酮(提取于柑橘属的药材)可作为一类μ阿片类制剂发挥镇痛效应,此过程依赖ERK1/2通路和c-Fos来实现胞外信号向胞内以至于核内的传导,但对OPRM1并无影响[18]。研究者认为,这一结论提示了电针和中药镇痛机制的异同,为运用电针解决μ阿片类药物镇痛的不良反应提供了新的靶点。

以上研究与以往针药结合机制研究的重要区别在于,更注重针灸与药物作用机制的差异,运用针灸调节的非药物机制,而不是仅针对针灸对药物作用过程的影响来阐述针药结合的科学性、合理性。

3 对针药结合规律和问题的认识

历代中医医家及经典著作在针灸、药物关系论述中,表达过多种观点,经常被当代学者引用的典型观点有:杂合以治,各得其所宜(《素问·异法方宜论》);必齐毒药攻其中,镵石针艾治其外也(《素问·汤液醪醴论》);疟脉缓大虚,便宜用药,不宜用针(《素问·刺疟》);诸小者,阴阳形气俱不足,勿取以针,而调以甘药也(《灵枢·邪气藏府病形》);表针内药(唐《备急千金要方·灸例》);针药相须(宋《针灸资生经》);疾在肠胃,非药饵不能以济,在血脉,非针刺不能以及,在腠理,非熨焫不能以达(明《针灸大成》)。以上内容可简要概括为“外针内药”或“表针内药”“实针虚药”“针通药达”“针药先后”等,但对于针药究竟如何结合更有效,还没有系统的观点和原则。

刘宝玲[19]1989年以“针药相须论”为题,提出了6个“适合针药结合之见证”:“急证暴证,先针后药”“欲引邪出,先针后药”“表里错杂,先针后药”“痛证,痛处固定,先针后药”“定时发作之证,先针后药”“亦有先药后针之例(阳虚外感证)”。这可能是目前以传统中医范式概括的较为系统的观点,但仅列出了适合针药结合病证的特征及针药干预的先后,作为规律还过于简略。

曹小定[20]1998年指出,研究已经表明:针刺在激活有利于镇痛的因素同时,也激活了不利于镇痛的因素;可以认为,后者是针刺作为一种生理性调节方式的自我约束,使机体组织仍然保持对伤害性刺激的知觉以免被进一步损伤,但作为治疗手段,则有时不够完善。目前已知针刺激活,有利于镇痛的因素有内阿片肽系统、5-羟色胺系统、乙酰胆碱系统等;不利镇痛的因素有脑内多巴胺系统、去甲肾上腺素系统等。因此,我们有针对性地采用一些药物加强上述有利因素,阻断不利因素,如阿片受体激动剂、多巴胺受体拮抗剂等,来增强针刺镇痛效应,使针药结合取得良效。同时还提出:针药结合应用将是针灸疗法发展的必然趋势,目前所面临的问题是:如何使针药结合在临床疾病治疗的应用中规范化;如何进行系统、深入地研究,从而找出内在规律。

吴根诚等[21]2005年指出,针药结合在用于镇痛时,有没有明确的配伍禁忌?举例说,以往在针药复合麻醉中,发现安定用于脑外科手术时明显影响针药复合麻醉效果,安定归属于针麻减效药;但后来在妇产科分娩镇痛时,安定能加强针刺镇痛效果。这就提示,针药结合在不同的病种(不同的机体状态)下,配伍规律也有所不同,值得深入研究。由于以往课题研究急于出阳性结果,往往强调阳性有效药物及其机制(这当然是必要的,正确的),而对减效药物的规律及机制研究几乎没有开展研究,这是十分欠缺而又是十分重要的一个方面。实际上,这也是针药结合研究中的必不可少的内容之一。还有研究者认为,有必要从更广义的角度来认识针(灸)药结合的效应问题,寻求两者结合后的内在作用规律,而绝非仅仅停留在结合应用必将产生增效作用这一狭隘的认识上[22]。

以上内容提示针药结合的规律还不清楚,需要重点研究的问题可能主要集中在3个方面:1)古代文献中针药结合的规律性问题并不清晰,需要进一步系统整理挖掘,当代中药与针灸联合应用的规律亦未有系统的总结与研究;2)当代临床上除了针药结合麻醉/镇痛中的规律已经有初步认识外,其他西药如何与针灸合理结合仍没有系统的探索;3)规范化的针药结合方案应该是目前需要解决的重点问题,即在什么条件下什么样的针灸与什么样的药物的结合是增效的,这需要临床与机制的同步研究。尽管目前这些问题均有一些研究,但还没有整体的思路与策略,所以,首先需要明确的是针药结合应用及研究的基本原则是什么。

4 针药结合的基本原则

古今文献中,表述针药关系的常用术语有针药结合、针药并用、针药相须等等,但对于“针药结合”一直没有明确的定义。2007年我曾给出一个定义:针药结合应是指以针灸学、药学理论为指导,根据针灸及/或穴位、药物作用的特点,形成并实施针灸与药物同时治疗疾病及/或穴位给药治疗疾病的临床方案的科学过程[23]。这一定义是基于目前针药结合实践的一种描述性定义,强调其为“科学过程”的用意在于指出目前的“针药结合”还处于临床经验积累阶段和科学机制探索的过程中,还没有形成相应的知识体系。为了促进这一知识体系的形成与发展,结合上述研究进展及问题,笔者提出针药结合应用及研究的基本原则可能有以下4个方面。

4.1 针药结合增效原则 这是针对针药结合临床效应特征提出的原则,体现针药结合的必要性。疗效是临床医学的根本,目前的针药结合研究报告多是针灸有效、药物亦有效,针药结合更有效。然而,前述国内外研究进展已经明确指出,不是任何药物与针灸的结合均是增效的,有的是减效的,有的加上针灸后症状甚至加重了。在针药结合麻醉/镇痛的研究中已经明确,依据药物对针刺镇痛效应的影响,将临床镇痛、麻醉药分为3类:一类是拮抗针刺效应镇痛效应的药物,称为针刺麻醉减效药,目前发现的有氯胺酮等6种;一类是能增加针刺镇痛效应的药物,称为针刺麻醉增效药,目前发现的有芬太尼等16种;一种是对针刺麻醉不产生影响的药物,称为针刺麻醉无影响药,已经观察到的有舒必利等3种[24]。本专栏同期发表的论文表明,电针天枢穴对西沙必利促进胃运动的功能具有抑制效应,提示在非疼痛类疾病治疗中,针药结合也可能存在上述情况;此外,还提示针药结合应用中可能还存在针刺腧穴选择的问题。所以,增效是针药结合的首要原则。

4.2 针药结合协同原则 这是针对针药结合原理及其研究提出的原则,体现针药结合的科学性。针药结合协同原则的第一个含义是针药在药物效应靶点上的协同作用,以往的针结合研究中已经发现:目前已知针刺激活,有利于镇痛的因素有内阿片肽系统、5-羟色胺系统、乙酰胆碱系统等;不利镇痛的因素有脑内多巴胺系统、去甲肾上腺素系统等[20];当前非镇痛类针灸机制研究报告中这些系统也经常提及,那么,针灸与某些神经系统调节药物结合时是否也出现“不利”的效应呢?我们认为这是非常值得研究的领域。只有针灸与药物能够产生协同效应时的结合才是临床需要的。所以,从针灸、药物作用机制方面,研究分析针、药效应是协同还是拮抗的,就成为科学合理地应用针药结合的必然要求。针药结合协同原则的第二个含义是针灸可以调动非药物靶点产生协同药物治疗疾病的作用,即在疾病层次而不仅仅是药物层次,本文前述机制新进展中已经涉及相关例证。疾病往往不仅仅是一个靶点的异常,单一药物针对单一靶点发挥作用,且这一靶点也不仅仅分布在病变组织或细胞上,对正常组织靶点的非生理干预正是药物产生不良反应的主要机制之一,针灸整体多靶点调节维持机体自稳态的特性正可弥补药物的这种先天不足,这种协同的机制目前研究得还不充分,必须加强这一领域的研究。

4.3 针药结合量效原则 这是针对针药结合方案制订及研究中针药如何配伍提出的原则,体现针药结合方案制订的合理性。当前的针药结合研究中,往往不关注量效;量效应该包括针灸的量效、药物的量效、针药结合的量效,将有效的单纯针灸的量加上药物量的针药结合并不是理想的针药结合方案。理想的针药结合量效关系应该是指在单純针灸量或单纯药物量不足以有效治疗时,两者结合起到有效的结果,或者是针药结合具有显著提高疗效,即减量等效或等量增效。目前的多数研究是等量增效的研究,即在不调整刺激量或药量的情况下,将有效的针灸方案加上有效的药物方案同时干预患者,得出增效的结论(幅度有限,统计学有意义并不完全等于生物学上有意义,更没有体现成本效益)或减毒的结论,减量增效的研究还很少(主要是在针药复合麻醉中有减少麻醉或镇痛药物剂量的研究)。许多药物的不良反应或效应量降低是剂量(单一剂量或总剂量)依赖性的;电针的强度依赖性也在最新的研究中被明确,0.5 mA的电针刺激足三里对脂多糖(LPS)诱导的全身炎性反应小鼠模型具有抗炎作用,3.0 mA的电针刺激时则是产生相反的促炎作用[25];因此,在减量增效方面开展深入的研究应该是针药结合方案优化的重点。

4.4 针药结合时空原则 这是针对针药结合实施过程提出的原则,体现针药结合的可行性。在针药结合的时效关系方面,刘宝玲[19]已经总结了针药先后的基本特征;针刺麻醉的研究表明,手术前30 min电针“诱导”才能充分发挥镇痛效应[26];LPS诱导炎性反应之前电针天枢或足三里对LPS诱导的炎性反应均有抑制作用,LPS诱导后3.0 mA电针则产生促炎作用[25];电针预处理可而抑制缺血性心律失常的发生从而防止或减轻因乌头碱过量引起的心律失常等不良反应的产生,从而起到对乌头碱的增效减毒作用[16];因此,针药结合时必须考虑针药干预的先后顺序,目前的基本倾向是先针后药可能更能发挥针药结合的优势。针药结合时的空间问题,有2个指向,一个是靶器官指向,即要观察不同器官的效应倾向,因为针灸调节的不仅仅是药物靶点;一个是不同部位腧穴的效应倾向,我们的研究表明,电针天枢抑制胃运动、电针上巨虚促进胃运动[27],因此,在針灸与调节胃动力药结合使用时应该考虑腧穴的空间位置。目前,这2个方面的研究还均不充分。

综上所述,本文基于针药结合相关研究的新进展,疏理了新近的针药结合临床和基础研究方面的资料,初步提出了针药结合及其研究的四项原则,希望对本领域的发展具有一定的促进作用。

参考文献

[1]Ang L,Song E,Jun JH,et al.Acupuncture for treating diabetic retinopathy:A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials[J].Complement Ther Med,2020,52:102490.

[2]Huang J,Qin X,Cai X,et al.Effectiveness of Acupuncture in the Treatment of Parkinson′s Disease:An Overview of Systematic Reviews[J].Front Neurol,2020,11:917.

[3]Gong YB,Yang ZL,Liu Y,et al.Two cases of corona virus disease 2019 (COVID-19) treated with the combination of acupuncture and medication in bedridden patients2[J].World J Acupunct Moxibustion,2020,30(3):171-174.

[4]中国针灸学会.新型冠状病毒肺炎针灸干预的指导意见(第2版)[J].中国针灸,2020,40(5):462-463.

[5]Dymackova R,Kazda T,Slavik M,et al.Acupuncture in the treatment of acute toxicity during and after head and neck cancer radiotherapy:Interim analysis of randomized prospective open-label trial[J].Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub,2020,18,PMID:32597419.

[6]Tsai ST,Tseng CH,Lin MC,et al.Acupuncture reduced the medical expenditure in migraine patients:Real-world data of a 10-year national cohort study[J].Medicine (Baltimore),2020,99(32):e21345.

[7]Zia FZ,Olaku O,Bao T,et al.The National Cancer Institute′s Conference on Acupuncture for Symptom Management in Oncology:State of the Science,Evidence,and Research Gaps[J].J Natl Cancer Inst Monogr,2017,52:lgx005.

[8]Hershman DL,Unger JM,Greenlee H,et al.Effect of Acupuncture vs Sham Acupuncture or Waitlist Control on Joint Pain Related to Aromatase Inhibitors Among Women With Early-Stage Breast Cancer:A Randomized Clinical Trial[J].JAMA,2018,320(2):167-176.

[9]Ditsch N,Untch M,Thill M,et al.AGO Recommendations for the Diagnosis and Treatment of Patients with Early Breast Cancer:Update 2019[J].Breast Care (Basel),2019,14(4):224-245.

[10]Greenlee H,Crew KD,Capodice J,et al.Randomized sham-controlled pilot trial of weekly electro-acupuncture for the prevention of taxane-induced peripheral neuropathy in women with early stage breast cancer[J].Breast Cancer Res Treat,2016,156(3):453-464.

[11]刘皋林,吕迁洲,张健.药源性疾病[M].北京:人民卫生出版社,2019:1-31.

[12]刘保延.改变服务模式,走出针灸科,让针灸发挥更大的作用[J].中国针灸,2015,35(1):1.

[13]逯波,王玉敏,高俊虹,等.针药结合机制研究概况的分析及思考[J].针刺研究,2009,34(3):212-216.

[14]Jing X,Ou C,Chen H,et al.Electroacupuncture Reduces Weight Gain Induced by Rosiglitazone through PPARγ and Leptin Receptor in CNS[J].Evid Based Complement Alternat Med,2016,2016:8098561.

[15]Li D,Yoo JH,Kim SK.Long-Lasting and Additive Analgesic Effects of Combined Treatment of Bee Venom Acupuncture and Venlafaxine on Paclitaxel-Induced Allodynia in Mice[J].Toxins (Basel),2020,12(10):E620.

[16]周晨,劉群,陆凤燕,等.针刺联合乌头碱改善心力衰竭的效应及其钙调机制探讨[J].中医杂志,2020,61(8):681-685.

[17]邓吉立.二甲双胍协同针灸镇痛效应及其嘌呤信号相关机制研究[D].成都:成都中医药大学,2019.

[18]刘岸龙.基于μ阿片类受体(OPRM1)及其剪切异构体研究电针和多甲氧基黄酮镇痛机制[D].南京:南京中医药大学,2019.

[19]刘宝玲.针药相须论[J].中医杂志,1989,30(12):55-56.

[20]曹小定.针药结合 优势互补——发展中西医结合针刺研究的思考[A].中国针灸学会.纪念承淡安先生诞辰一百周年暨国际针灸发展学术研讨会论文集[C].中国针灸学会:中国针灸学会,1998:2.

[21]吴根诚,李为民,王彦青.针刺镇痛临床和基础研究再思考[A].全国针法灸法临床与科研学术研讨会暨脊柱病研究新进展论文汇编[C].中国针灸学会针法灸法分会:中国针灸学会,2005:3.

[22]吴耀持,张必萌,沈健.对针(灸)药结合若干问题的思考[J].中国中医药信息杂志,2008,15(S1):72-73.

[23]徐斌.针药结合,内外同治[J].南京中医药大学学报:自然科学版,2007,23(4):208-210.

[24]余曙光,徐斌.实验针灸学[M].2版.北京:人民卫生出版社,2016:141.

[25]Liu S,Wang ZF,Su YS,et al.Somatotopic Organization and Intensity Dependence in Driving Distinct NPY-Expressing Sympathetic Pathways by Electroacupuncture[J].Neuron,2020.doi.org/10.1016/j.neuron.2020.07.015.

[26]韩济生.针麻镇痛研究[J].针刺研究,2016,41(5):377-387.

[27]余芝,夏有兵,卢明香,等.电针不同部位单穴/穴组对大鼠胃运动调节效应的特征及影响因素[J].针刺研究,2013,38(1):40-47.

(2020-09-10收稿 责任编辑:王明)