学术人才回流经济动因分析

2020-12-07黄明东

陈 越,黄明东

(1.湖南农业大学 教育学院,湖南 长沙 410128;2.武汉大学 本科生院,湖北 武汉 430072)

“人才是实现民族振兴、赢得国际竞争主动权的战略资源”,高等教育高质量发展离不开大规模高层次学术人才回流[1]。近年来,在国家宏观政策支持引导下,中国人才流失问题得到了一定程度的改善,但是高层次学术人才回流依然存在一定障碍。中国大陆留美博士学位获得者,自2008年以来,滞留美国的比例保持在80%至90%之间[2]。因此,在教育经济学视域下探寻学术人才回流动因,不失为应对人才流失的有益尝试。论文利用R软件进行多元回归分析,为解释人才回流提供一种新的视角和途径。

一、研究假设

学术人才是指“已经或准备进入学术劳动力市场的博士生、博士后、初级教授和教授”,或者说是“高等教育机构(大学与学院)的教师”[3-4]。学术人才回流,是指相对于学术人才流失而言,具备国外留学或工作经历的学术人才在一定因素推动下回国或来华工作,属于人口迁移的一种。

(一)学术人才回流经济动因的理论假设

有关学术人才回流经济动因的研究,可以追溯至“推拉理论”、“成本——收益理论”。2012年,阿特巴赫(Philip G. Altbach)指出:“根据人力资源流动的一般模型,迁移作为一种人力资本投资形式,其流向由地区和行业收入水平决定。”[5]2015年,马瑞克(Marijk Van Der Wende)指出,学术人才国际流动动因在于人才激励政策和学术职业机会不均衡[6]。沈红等人则指出,学术人才回流是“教育和经济因素影响的制度性迁徙。”[7]哪些经济因素对人才回流产生影响,影响因子如何,则有待进一步验证。

在中国,学术人才回流的经济收入主要包含工资收入、科研绩效与福利保障。考虑到各个高校的科研绩效奖励力度不一、奖励方式五花八门,科研绩效的真实数字难以量化,本文以科研经费替代科研绩效,将学术人才回流经济动因分为工资收入、科研经费与福利保障三个方面。研究假设:高校教师科研经费、工资收入以及福利保障一定程度上影响学术人才回流。

用多元回归模型表示为:

(二)学术人才回流经济动因的多元回归分析

为了检验上述假设,我们试图量化上述四个变量。首先,简单的物理移动并不能体现学术人才回流及其效益,因此我们将回流后的工作满意度、学术成果数量、质量变化、不再流失的可能性作为学术人才回流的解释变量,并辅以“以才引才”,即推荐或带领其他学术人才回流的可能性,取五个变量的和来解释学术人才回流。其次,考虑到“工资收入、科研经费与福利保障”三个变量均与回流后居住地生活水平挂钩,不能以具体的实际数字加以量化,因此以学术人才的主观满意度替代。最后,将上述变量均划分为十个等级,用数字1至10表示,以问卷调查的形式,采用发散型随机抽样的方法发放至2014年以来受聘于国内高校的海归博士。共发放问卷130份,回收127份,有效回收率97.69%,被试分布如表1所示。

表1 学术人才回流经济动因分析的被试分布(N=127)(回国/来华时)

续表1

本研究采用能够在数据量较少的情况下最大程度保障计量结果准确性的R软件(The R Project for Statistical Computing)作为研究工具,对问卷调查获取的127个数据点进行多元线性回归分析,如表2所示。

表2 学术人才回流经济动因分析结果(N=127)

上述数据分析结果拟合的多元回归模型为:

Braingain=14.186 2+2.169 8funds+0.842 2salary+0.437 8welfare

为了增加研究的严谨性,利用R软件图像指令plot对回归模型做诊断检验(diagnostic test),显示四组诊断图像,如图1所示。

图1 学术人才回流经济动因分析模型诊断检验结果(N=127)

根据图1可以发现样本值41、64、66、86属于异常值,应当移除,以进一步修正多元回归模型。移除异常值后针对剩余的123个数据点再次分析,分析结果显示如表3所示。

表3 学术人才回流经济动因分析结果(N=123)

上述数据分析结果拟合的多元回归模型为:

Braingain=13.358 8+2.164 8funds+0.842 0salary+0.557 0welfare

adjusted R-squared值为0.559 7,说明以上多元回归模型能够解释55.97%的数据点。科研经费(funds)每增加1个单位,人才回流(braingain)增加2.164 8个单位,工资收入(salary)每增加一个单位,人才回流(braingain)增加0.842 0个单位,福利保障(welfare)每增加1个单位, 人才回流(braingain)增加0.557 0个单位。

二、模型构建

数据分析证实了研究假设:影响学术人才回流的经济因素依次为科研经费、工资收入以及福利保障。与普遍的主观臆断不同的是,其中科研经费的影响因子最大,也最为显著,明显超出福利保障甚至工资收入对学术人才回流及其效益的影响。据此,研究在构建学术人才回流经济动因三维结构模型,如图2所示,同时,重点关注科研经费相关情况。

图2 学术人才回流经济动因三维结构模型

(一)科研经费

一是各级各类人才项目为国际学术人才提供的科研启动经费。尤其是部分高层次人才项目,科研启动经费金额较大,且决定了学术人才在“一人一议”薪酬制度中的主动权。二是各级各类科研项目经费,包括纵向项目与横向项目。纵向项目经费额度与奖励力度不断增加,且立项数量、级别、金额是高校评估的重要指标。同样,横向项目是学术人才在应用科学领域内获取科研经费的重要渠道。

(二)工资收入

一是学术领军人才“一人一议制”工资收入。即国际学术人才与高校进行自主协商,根据“成本-效益”估算确定工资收入,达成一致后以“聘任合同”的方式加以限定。为了更大力度地引进人才,部分东部地区高校设置了最低工资限度,并根据学术能力划分等级,设定相应的薪酬标准。二是其他学术人才定岗定级统一标准工资收入。积极开放的人才政策与“故土难离”、“落叶归根”思想导致大量留学生陆续回国,导致部分国际学术人才需通过考核后,按照国家相关规定,定岗定级后享受统一标准工资收入。

(三)福利保障

一是“一人一议”式福利项目,主要包括安家费与住房。部分高校“一人一议”的方式提供公租房、过渡房、周转房、青年教师公寓短期居所或发放安家费。二是其他福利保障项目。具体项目数量多、内容杂,可以划分为补贴类、服务类、发展类与保险类。

三、实证分析

(一)科研经费调增权僵化,配置不合理

科研经费调增权僵化。中国科研经费管理中存在申报不容易、支配不自由、报账不简便等问题。《国家自然科学基金资助项目资金管理办法》作为国家层面的科研经费管理文件,对校本政策制定具有较强的导向作用,修订后的主要问题表现为:一是有关劳务费开支范围的限定,一定程度上否决了科研人员“劳务费”权限和劳动价值,同时也容易或可能滋生学术腐败。二是对于部分经费项目使用,仍有较多条条框框,对各项经费调剂使用权限和调增权限的限制仍然较多。高校参照上述规定制定的校本“科研经费管理办法”难免存在相同问题。

科研经费配置不合理。一是中国高校科研经费投入整体数额不大。以中美两国2005年-2018年高校R&D支出,以及美国霍普金斯大学R&D支出(参见表4)为例,可以发现,近年来,中国高校R&D经费投入增长速度较快,但是与美国科研经费投入相比差额较大。二是人才项目资源浪费。国家级、部委级、省市级、校级人才项目间缺乏明确边界,人才项目重复入选、资金奖励重复划拨,资源浪费情况较为严重。另一种资源浪费则是人才项目、科研项目审批立项的腐败问题,部分人才质量不达标,人才项目投入产出失衡,既影响人才项目、科研项目的权威性与公正性,也造成了科研资源浪费。

表4 2005年-2018年中美高校R&D经费投入(1)数据来源:中华人民共和国科学技术部“科技统计”2005年-2018年中国高等学校R&D活动统计分析[2020-05-14].http://www.most.gov.cn/mostinfo/index.htm?r-url=./xinxifenlei/kjtjyfzbg/kjtjbg/以及美国国家科学基金会(NSF),Total R&D expenditures[2020-05-14] .https://ncsesdata.nsf.gov/profiles/site?method=rankingBySource&ds=herd

(二)工资收入缺乏国际竞争力,与社会个人收入中位数相比较低

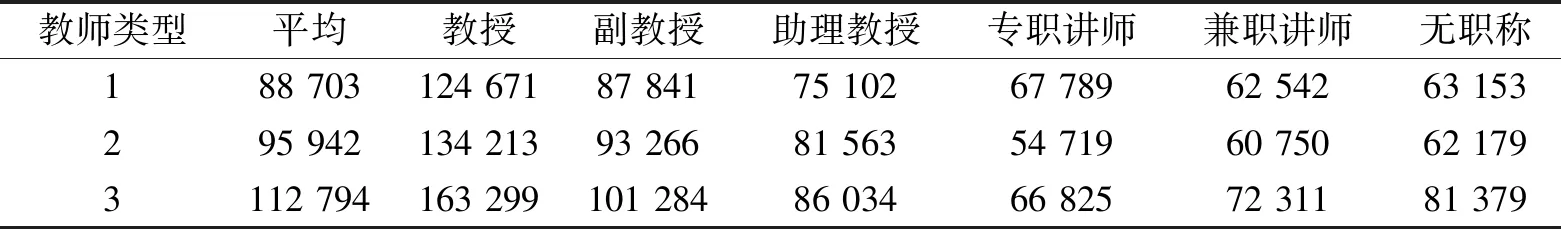

工资收入缺乏国际竞争力。有研究显示,“加拿大学者的平均工资比中国学者多6倍”,在28个调查国中,中国教授月薪倒数第三,青年教师月薪位于倒数第一[8-9]。与美国高校教师薪酬相比差距较为明显,如表5所示。国际水平较低,缺乏人才市场竞争力的工资收入,成为学术人才回流的限制因素。

表5 2018-2019学年美国高校教师工资(美元/年)(2)数据来源:美国国家教育统计中心[2020-05-14]. https://nces.ed.gov/programs/digest/d19/tables/dt19_316.20.asp

工资收入与社会个人收入中位数相比较低。考虑到各个国家生产消费水平不同,为更好地说明问题,我们引入“社会个人收入中位数”的概念。2008年,部分发达国家高校教师的平均工资与社会个人收入中位数相比,比值分别为5.2、5.6、7.0、3.7、3.9和4.0。在调查的26个国家中,高校教师平均工资是其全国平均工资的3.04倍,部分国家达到了5倍以上,最低也达到1.32倍[10]。2002年,中国高校教师工资收入与社会个人收入中位数的比值不足两倍。近年来学术职业工资收入年均增长3.5%,非学术职业工资收入增长率则在3.5%到6.21%之间[11]。中国高校教师工资收入与社会个人收入中位数之间的差距将进一步缩减,甚至出现低于社会个人收入中位数的现象。反之,美国学术职业的工资年增长率达到了5.21%,是其他非学术职业的两倍[12]。中国高校教师工资收入与社会其它行业相比水平较低,限制了学术人才回流。

(三)职位安全感弱化,保障机制不健全

新中国成立初期,中国高校教师聘任实施“事业编制”,具有较强的“单位人”色彩,福利保障全面,社会地位较高,婚姻嫁娶、生老病死方面也做到“皆有所养”。阿特巴赫曾经猜想这正是中国高校薪酬福利水平较低情况下,仍然能够保证师资充足的秘诀。然而,随着高校人事制度改革深入推进,“单位人”优势逐渐消失,相反,未能及时更近的福利制度将会限制学术人才回流。另一个因素则是保险。在发达国家,尤其是在美国,其大规模高层次人才流入与其功能完备的社会保障体系密不可分,推动高校吸引和留住人才。反之,中国保险事业发展进程缓慢,学术人才在摸索中的保险制度中难以获得安全感,成为阻碍学术人才回流的又一因素。

四、实施路径

(一)建立“增长型经费机制”,“全程式配置”、“科学化使用”科研经费

首先,建立“增长型经费机制”。一是逐步提高高校科研经费投入增长率,限定高校R&D经费占国内生产总值的比值;二是稳步提升高校科研经费占政府研发经费比值,改变高校科研经费与政府研究机构科研经费不均衡的现象,例如,2011年,“高校的研发经费只占其(政府)研发经费投入总量的21.5%…… 58.7%流向了政府研究机构”[13];三是平衡自然科学与哲学社会科学科研经费,缩小二者差距。2006年至2010年,高校哲学社会科学R&D经费投入“占全国高校R&D经费投入的比例从12.7%下降至11.8%”[14]。要吸引学术人才回流必须建设科学合理的“增长型经费机制”。

其次,“全过程式配置”科研经费。一是在人才项目或科研项目“资格审查”阶段,效仿“青年项目”、“西部项目”的做法,设置一定比例的“海归项目”或“国际人才项目”,限定申请资格,如“回国/来华工作5年内”、“具有他国国籍的学者”、“在国外生活或工作10年以上的学者”等。保障尚未融入国内“学术圈”、不具备国内“学缘关系”的学术人才在项目竞争中处于平等地位。二是在审批阶段,借鉴香港科技大学同行评议“六不准”原则,保障评审结果公平公正。三是在审批结束后,要建立和完善立项评审结果公开机制,积极公开评审的标准、流程和结果,使评审权在全方位监督下有所限制,使申报人有理可依、有据可凭,能够对评审结果进行反思总结,实现自我能力提升,推动科研事业发展。

最后,“科学化使用”科研经费。一是“治标”,进一步修订国家层面科研经费管理办法,依据高校实践需求,灵活调整、因地制宜制定校本《科研经费管理办法》。以科研人员的创造性劳动价值和知识价值提升为导向,完善收入分配机制;持续松绑经费管理,实现科研经费调整自主化。减轻学术人才经费预算压力,灵活调剂或调增各项经费,以创造更大更多的科研产能为导向,保障学术人员科研自主性和自由度。二是“治本”,转变“有罪推论”教师管理观念。相信教师、依靠教师,不戴有色眼镜看人,简化报销手续,发挥科研人员的积极性、主动性,改良我国高校教师传统管理模式,树立学术人才“单位人”思维,提高高校教师的“单位认同”。

(二)实施“差异化薪酬”,建立“领先型工资体系”

实施“差异化薪酬”。大卫·里派克(David P. Lepak)与斯科特·斯奈尔(Scott A Snell)根据价值高低与独特性将人力资源划分为四类,建议实施不同的薪酬管理模式[15]。对于国际学术人,依据其学术贡献、学术声誉、学术成果分类分级设定薪酬标准,既符合劳动力市场规律,也有助于提升薪酬激励力度。高校应当合理设定分级分类标准,同时设定最低工资收入标准,合理控制绩效工资比例,吸引学术人才回流。

建立“领先型工资体系”。进一步建立和强化以知识价值增长为导向的收入分配机制。贯彻落实国家有关高校教师工资收入调整政策方案,确保高校教师收入年均增长率高于社会平均水平,使之高于社会个人收入中位数,保持其领先型工资水平,而非匹配性甚至拖后型工资收入水平,确保高校教师能够维持中产阶级生活方式,使其满足低层次需求的基础上,拥有生活闲暇和学术志趣,热心投身学术事业。

(三)采用“学术计分法”,建立“自主福利体系”

采用“学术计分法”。明确学术人才“一人一议”式薪酬制度中涉及到的福利项目,特别是过渡性住房和安家费。规范安家费额度、过渡性住房面积的分配标准,既做到物尽其用,又要确保公平公正,必要时可根据学术成果、学术成就、学术声誉等构建评价指标体系,采用学术计分法,规范“一人一议”福利项目。

完善校本学术人才福利制度,形成“自主福利体系”。根据福利保障项目的性质,将学术人才福利保障项目划分为补贴类、服务类、发展类与保险类,根据福利成本设计“自主福利体系”,将教师福利标准折合成点数,形成较为全面的“福利账单”。高校教师根据实际需要用福利点数“购买”所需福利项目,减轻高校福利投入的同时,满足高校教师个性化需求,实现高校与教师双赢的局面。

五、结 语

科研经费作为学术人才回流的主要经济动因,与工资收入、福利保障一起构成中国高校教师队伍国际化战略实施的“三驾马车”。因而,在人才引进中应加大科研经费的投入、配置与管理重视程度。同理,学界也应当采用规范化社会科学研究方法,积极开展人才引进科研经费专项研究,将人才引进政策制定构筑在经验证据的基础之上。