由虚入实:汉唐狮子形象的变化探析

2020-12-06刘啸虎刘淑敏

刘啸虎 刘淑敏

摘 要: 西汉时期,张骞通西域,狮子由此作为异域猛兽传入中原。随着历史发展,独特的中华狮文化逐渐形成。两汉至魏晋南北朝时期,狮子鲜为民间所见,当时的狮子形象及其相关艺术作品表现出明显的“虚像”特征,狮子在亦真亦幻中呈现出浓厚的神异和虚幻色彩。及至唐代前期,帝国臻于鼎盛,不仅“真狮子”的形象渐渐涌现民间社会,狮文化及各类相关艺术也随之“由虚入实”丰富起来。“实像化”特征日益鲜明的同时,唐代狮文化的世俗化和平民化也得到了实质性的发展,这对中华传统文化的发展影响深远。

关键词: 汉唐;狮子;狮文化

中图分类号:K86 文献标识码:A DOI:10.13677/j.cnki.cn65-1285/c.2020.04.12

欢迎按以下方式引用:刘啸虎,刘淑敏.由虚入实:汉唐狮子形象的变化探析[J].克拉玛依学刊,2020(4)74-79.

狮子,在西方被视作权力与威望的象征。汉代张骞通西域之后,狮子作为异域猛兽,沿陆上“丝绸之路”逐渐传入中国,中华狮文化随之而生。其包括狮崇拜、狮民俗等各类相关艺术,融合了我国其他传统文化元素,逐渐成为中华文化尤其是民俗文化独特的内涵之一。① 及至唐代,狮子在彼时的社会生活与文化中已呈现出较为独特的样貌。长期以来,中外学者将研究视角集中于汉唐狮子入华及中华狮文化的形成与发展,取得了丰硕的研究成果。如美国学者谢弗在《唐代的外来文明》一书中探讨了狮子在唐代作为贡品入华的情况及其所引起的连锁反应。其实,狮子在汉唐社会中的形象演变亦需要深入研究。某种程度上,汉唐时期狮子的形象经历了“由虚入实”的巨大变化,本文试就该问题作一探讨,请方家斧正。

一、亦真亦幻:两汉魏晋南北朝时期的狮子形象

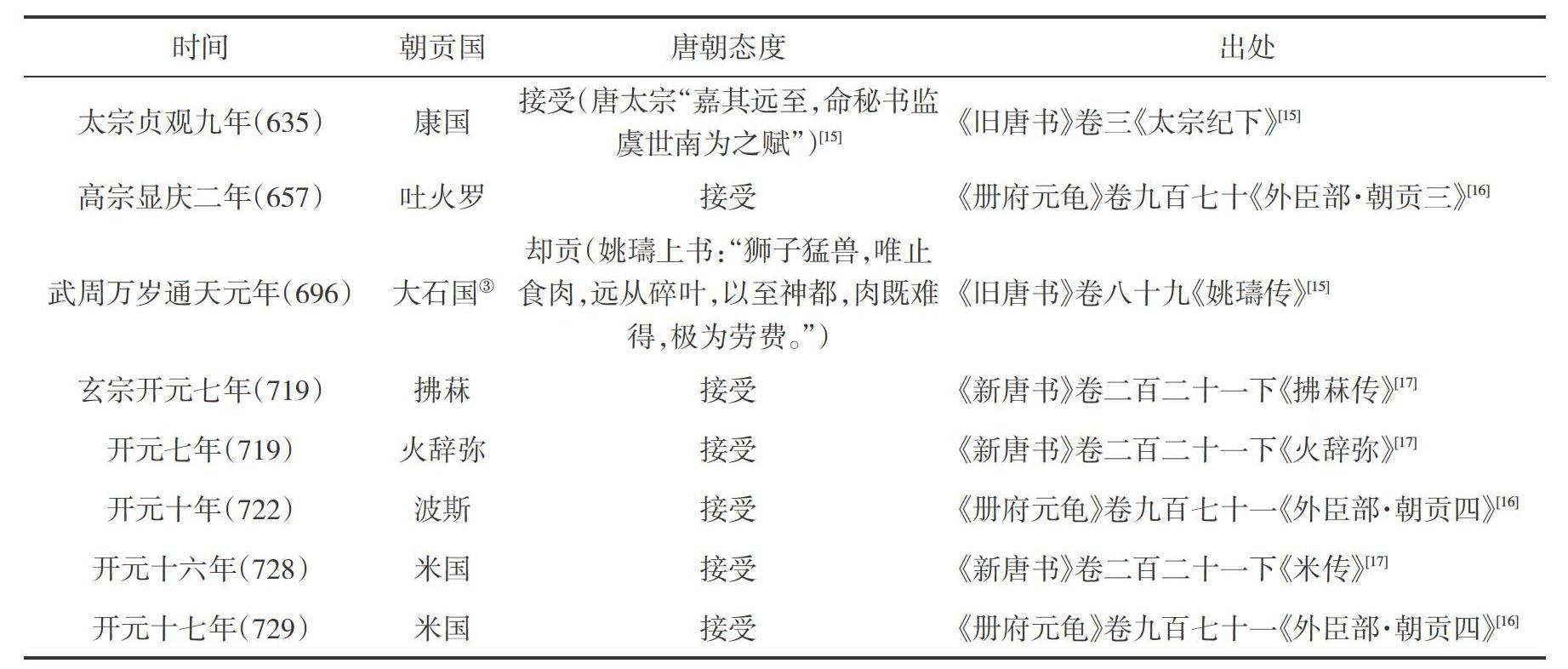

我国古籍中对狮子最早的记载始于《尔雅·释兽》:“狻麑如虦猫,食虎豹。”西晋郭璞注:“即师子也,出西域。”[1] 另据《穆天子传》载:“狻猊,日走五百里。”郭璞注:“狻猊,师子,亦食虎豹。”[2] 我国并非狮子的原产地,早期文献言其“出西域”,美国学者谢弗则在《唐代的外来文明》中明确指出:狮子是印度、波斯、巴比伦、亚述及小亚地区的常见动物[3]。《汉书》所载之乌弋山离国[4],是目前文献记载中我国所知最早的域外产狮地。贡狮入华,最早当在两汉,产狮地主要在条支及安息与大秦之间。据《后汉书》记载,东汉时共有四次贡狮入华,分别在肃宗章和元年(87)[5]、章和二年(88)[5]、穆宗永元十三年(101)[5]及敬宗阳嘉二年(133)[5]。由此,两汉开启贡狮入华风尚,及至南北朝仍多有西域诸国贡狮入华之记载,如北魏太武帝时期的頞盾国献狮[6]和孝庄帝时期的嚈哒国献狮[6]。

狮子由西域诸国进贡入华,路途遥远,加之狮子本性凶猛,难于运输,所以贡狮投入必然巨大,而最终能入华的狮子数量十分稀少。狮子入华后被豢养在宫廷内,仅供皇家和贵族观赏。《汉书·西域传》载:“明珠、文甲、通犀、翠羽之珍盈于后宫,蒲梢、龙文、鱼目、汗血之马充于黄门,钜象、师子、猛犬、大雀之群食于外囿。殊方異物,四面而至。”[4]因此,自两汉至魏晋南北朝时期,有关狮子的文献记载和艺术作品多被赋予浓重的政治性和仪式性,皇家和贵族墓葬的石狮雕刻和石窟狮成为其鲜明代表。有研究指出,东汉奢侈之风突出体现在丧葬制度上,便是让狮子担任看守和护卫死者及其财物的象征角色。[7] 现已无从寻觅东汉时期帝王陵墓中的石狮雕刻,但仍有研究发现,可以山东嘉祥武氏祠石狮和四川雅安高颐墓石狮等贵族墓葬石狮为其佐证。[8]及至魏晋南北朝时期,狮子形象应用逐渐广泛,在皇家和贵族墓葬中均可看到石狮雕刻和带有狮子图案的砖拼壁画;北朝佛教的兴盛带动了社会文化的发展,由于融合佛教文化,在北方各石窟及部分造像碑中均发现了狮子雕像。[9]至于狮子的真容,外界难有机会一览。当时人们所认知的狮子形象,多来自真假参半的口耳相传和对灵异动物的模糊想象。所以,魏晋时期社会上往往流传着夸张甚至有误导性的狮子形象。对狮子的猜测和想象,让狮子形象具有着浓厚的虚像色彩,更成为创造狮子相关艺术作品的灵感来源。有学者将目前所发掘的东汉时期石狮进行分类,发现现存石狮背后有不同的造型系统和渊源,区分标准有是否有两翼,姿势为蹲坐或立式行走状,是否更趋近于真实的狮子形象或是接近于辟邪、天禄等神兽形象等,[9]这说明了当时石狮造型的复杂性和模糊性。

南北朝时期的域外贡狮,有研究统计共5次。[10]贡狮次数与东汉相若,人们对狮子形象的认识仍虚幻而模糊。《南齐书》言:“献师子皮裤褶,皮如虎皮,色白毛短。时有贾胡在蜀见之,云此非师子皮,乃扶拔皮也。”[11]《后汉书·章帝纪》载:“月氏国遣使献扶拔、师子。”[5]一般认为,扶拔即符拔,乃传说中形似狮子的有翼神兽。[12] 时人将狮子和扶拔混为一谈,可见人们对狮子的了解甚为贫乏,狮子的形象尚在亦真亦幻之间。如此,错误的文献记载和道听途说的描述,早期的图腾崇拜与灵物崇拜,加之佛教对狮子的神圣烘托,让时人对狮子这一“殊方异物”进行着种种带有神幻化色彩的想象构建。这其中以南朝陵墓的神道石刻最引人注目,如民国时期《梁代陵墓考》与《六朝陵墓调查报告》即对其有深入的考察研究。两报告对彼时所见的六朝陵墓和神道石刻进行了全面系统的考证和分析,对墓前石刻中的狮子等有翼神兽形象颇多留意,认为与南朝多信佛和西方艺术东传有关。[13]学者李零认为,带翼狮在东汉时期开始定型,成为固定形象的“天禄”“辟邪”。因为石狮雕刻的创作初期,是依托麒麟,取其有翼和有角,当作狮首格里芬的化身。[14] 显然,早期的石狮雕刻,大都被工匠依照自己的想象赋予了翅膀或云纹、火焰纹,或是工匠人为地融入了自己熟悉的老虎的形貌特征,将其“神化”和“虎化”。如此,两汉至南北朝的狮子形象乃是以神化的狮子即“天禄”“辟邪”为主。典型如东汉嘉祥县武氏祠石狮、雅安高颐墓石狮直至南朝宋武帝刘裕初宁陵前的石狮,明显是传统的神化形象:石狮两侧存有两翼,翼呈鳞羽和长翎状,卷曲如勾云纹,面部目嗔口张,威猛凶恶,极具“神化”和“虎化”特征。

唐代社会中的狮子渐趋“脱虚入实”,相关艺术随之转变,甚至推动了狮文化走向平民,开始了中国狮文化的平民化和大众化。狮子由最初带有浓重的政治性和仪式性色彩,逐渐发展为具有世俗性和娱乐性的文化宠儿,充满了生活气息。林移刚认为,狮子造型材料各异,用途广泛,如寺庙和祠堂建筑中的装饰狮、古塔中的守护狮、桥梁上的镇桥狮,还包括各种金属工艺及染织与漆艺中的狮子,可谓是百花齐放。[30] 除前文所言的佛教狮(包括香炉、壁画、石窟狮等)和日常狮子纹饰器物④等,狮子舞也是其中典型例子。《太平乐》是唐代狮子舞表演的代表:“太平乐,亦谓之五方师子舞……缀毛为衣,象其俛仰驯狎之容,二人持绳拂为习弄之状,五师子各依其方色,百四十人歌太平乐。”[15] 而元稹的诗作《西凉伎》:“前头百戏竞撩乱,丸剑跳踯霜雪浮。狮子摇光毛彩竖,胡腾醉舞筋骨肉”,[31]则体现了唐代獅子舞的娱乐性。据研究,狮子舞本是佛教活动的重要组成部分,源于魏晋南北朝时期,至隋唐发展到高潮,后来随着胡俗乐在宫廷中地位的下降,逐渐转化为民俗活动。[32]也有人指出,狮子舞实际源自西域驯兽这一古老的杂技节目。驯兽沿丝绸之路进入唐代宫廷,宫廷之外无缘得见;而对于已成“实像”的狮子,唐代社会自有观赏需求。于是时人发挥想象,制造“假狮子”来完成模拟性的狮子舞表演。后来狮子舞表演依附于“百戏”名下茁壮发展,时至今日仍为华夏子孙所广泛热爱和推崇,甚至随华人流动而遍及世界,尤其在日本和韩国更得到了新的发展。[33] 唐代狮子身处“虚实之间”,并渐渐“脱虚入实”,这一趋势因狮子舞而更为清晰可见。

三、余论

有学者指出,狮子不但具有深刻的宗教内涵和为世人所认可的世界性象征意义,而且还是世界范围内的兽王,与王权紧密结合在一起。[34]贡狮入华后,“殊方异物”的狮子在中国文化意象中经历了异物、神兽、灵兽和瑞兽四个发展阶段。[35] 相应地,狮子在历史上也经历了由“神异”到“写实”直至“世俗”的演变过程。狮子形象“实像化”和世俗化的源头,当可追溯到唐代。这无疑与唐代前期的国势鼎盛和开放包容有直接的关系。狮子由西域贡献入华,再从唐代宫廷进入社会,其原本的神秘性逐渐淡化,形象更由“虚像化”走向了“实像化”。或曰,唐代成为了狮子“虚像”与“实像”的分水岭。唐代之后,这一趋势更为明显,不但历代文献记载中的狮子形象越发真实,⑤相关艺术在风格上的世俗化和实用化趋向同样越发引人注目。有学者认为,经过长期的选择和繁衍,狮子在中国最终成为了勇猛而温顺、吉祥而和善的新形象,成为了中国人需要的理想狮子。[36] 当然,这一问题无疑更为宏大,有待进一步探讨。

注释:

①相关研究参见徐华铛,杨古城.中国狮子艺术[M].北京:轻工业出版社,1996年;林移刚.中国崇狮习俗初探[D].湘潭:湘潭大学,2004年;林移刚.论中原地区狮崇拜的起源与演变[J].求索,2008(1):54-56;吕韶钧.民间舞狮习俗与中国传统文化探微[J].北京体育大学学报,2008(10):1322-1324;贾璞.造型与象征—汉至唐时期石狮雕塑演变之研究[D].上海:上海社会科学院,2011年.

②据任浩统计,东汉贡狮共有4次,南北朝时期共有5次,北宋时期有4次,元代5次。而明朝由于郑和下西洋,许多西亚、东非沿海国家从海路进贡狮子,贡狮再次达到高潮。清朝有记载的贡狮则只有1次。(任浩. 中国古代贡狮研究[D],咸阳:西北农林科技大学,2016:14-26.)

③大石一般认为是大食,即阿拉伯帝国。《旧唐书》所记大石国献狮事在《新唐书》和《资治通鉴》中均记为大食献狮。

④唐代常见的狮子文化,表现在以狮形为器和以狮纹为饰两大类。其代表出土物,有辽宁朝阳十二台营子韩贞墓出土的白石雕狮子和陕西省西安市何家村鎏金飞狮纹银盒。相关研究参见赵旎娜,张东华.狮纹在唐代金属器皿中的装饰风格略述[J].兰台世界,2015(18):37-38;纪月新.中国民间狮子艺术研究[D].南京:南京艺术学院,2017年.

⑤元人陶宗仪《南村辍耕录》记载:“(狮子)身才短小,绝类人家所蓄金毛猱狗。诸兽见之,畏惧俯伏,不敢仰视,气之相压也如此。”(陶宗仪.南村辍耕录·帝廷神兽条[M].王雪玲点校,沈阳:辽宁教育出版社,1998:280.)明人李时珍《本草纲目》记载:“(狮子)状如虎而小,黄色。亦如神态气质金色猱狗,而头大尾长。”(李时珍.本草纲目·兽部·狮[M].刘衡如校.北京:人民卫生出版社,1975:2815.)基本已与真实的狮子形象无异。

参考文献:

[1](晋)郭璞注.尔雅注疏[M].北京:北京大学出版社,1992:327.

[2](晋)郭璞注.穆天子传汇校集释[M].王贻梁,陈建敏校释.上海:华东师范大学出版社,1994:54.

[3][美]谢弗.唐代的外来文明[M].吴玉贵,译.北京:中国社会科学出版社,1995:191.

[4](汉)班固.汉书[M].北京:中华书局,1962:3889、3928.

[5](南朝宋)范晔.后汉书[M].北京:中华书局,1965:158、168、189、263、158.

[6](北齐)魏收.魏书[M].北京:中华书局,1974:104、265.

[7]王洪让.汉代石狮艺术研究[D].济南:山东大学,2011:60-62.

[8]夏子婕.两汉至唐宋陵墓建筑中石雕狮子艺术造型的演变[D].南昌:江西师范大学,2014:10-11.

[9]贾璞.造型与象征——汉至唐时期石狮雕塑演变之研究[D].上海:上海社会科学院,2011:14-19、 26-30.

[10]任浩.中国古代贡狮研究[D].咸阳:西北农林科技大学,2016:15.

[11](梁)萧子显.南齐书[M].北京:中华书局,1972:1024.

[12]武利华.中华图像文化史·秦汉卷[M].北京:中国摄影出版社,2016:389-390.

[13](清末民初)张璜,(民国)中央古物保管委员会编辑委员会编.梁代陵墓考·六朝陵墓调查报告[M].南京:南京出版社,2010:50、238-252.

[14]李零.入山与出塞[M].北京:文物出版社,2004:100、131.

[15](后晋)刘昫.旧唐书[M].北京:中华书局,1975:5310、45、2903、5310、1059.

[16](宋)王钦若.册府元龟[M].北京:中华书局,1960:11402、11407、11408.

[17](宋)欧阳修,宋祁等.新唐书[M].北京:中华书局,1975:6261、6260、6247.

[18](清)董诰.全唐文[M].上海:上海古籍出版社,1990:614、1807.

[19](唐)張九龄.曲江集[M].刘斯翰校注.广州:广东人民出版社,1986:614-615.

[20]陈尚君.全唐诗补编[M].北京:中华书局,1992:1245.

[21](宋)周密.云烟过眼录[M].北京:中华书局,1985:50.

[22](唐)朱景玄.唐朝名画录[M].成都:四川美术出版社,1985:15.

[23]苏金成.中国传统宗教绘画中粉本的应用[J]. 美术,2017(3):119-123.

[24](北宋)李昉等编.太平广记.北京:中华书局,1961:1625.

[25]于超.浅析中国狮子雕刻艺术[J].赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版),2016(5):236-239.

[26]彭鑫.论唐代乾陵狮子雕刻的装饰艺术特色[D].陕西:西安美术学院,2012:41.

[27]张淮水.民间石狮[M].北京:中国轻工业出版社,2007:9.

[28]陈方圆.中国古代动物形香炉的设计研究[D].无锡:江南大学,2016:22-23.

[29]李星明.唐代墓室壁画研究[M].西安:陕西人民美术出版社,2005:374.

[30]林移刚.中国狮造型的演变[J].华夏文化,2011(4):42-45.

[31](唐)元稹.元稹集[M].北京:中华书局,1982:281.

[32]陈军,李雁.中国古代狮子舞的起源及兴衰史[J].农业考古,2009(6):217-219.

[33]孙晓丹.狮子舞源流研究[D]. 北京:中国艺术研究院,2013:35-39.

[34]彭丽华.大周万国颂德天枢装饰上的狮子造型论[J]. 唐史论丛,2020(30):31-50.

[35]杨玉荣.狮的文化解读[J].湖北民族学院学报(哲学社会科学版),2008(3):29-33.

[36]周筱鑫.文化融合中的选择与繁衍——以中国狮子造型为例[J]. 上海交通大学学报(哲学社会科学版),2004(5):76-80.