中国高校知识合作网络演化特征与影响因素研究

2020-12-04覃柳婷滕堂伟

覃柳婷,滕堂伟,张 翌,曾 刚

(华东师范大学 中国现代城市研究中心,上海 200062)

0 引言

随着全球化的持续深化,知识逐步代替传统生产要素,成为创新竞争时代重要的新兴战略性资源[1]。知识创新在国家和区域间竞争中至关重要,推动着区域或国家创新发展和经济增长。当下,中国经济发展进入新阶段,在国外核心技术封锁日益加剧的形势下,中国对自主创新能力提升日益重视。十九大报告指出,应强化基础研究,实现前瞻性基础研究、引领性原创成果重大突破。高校是基础科学研究的主要场所,拥有全面的学科系统,进行科学研究工作相较于企业更具有长远性和战略性,且有诸多高层次人才资源并享有国家科教资源优势。因此,高校在推动国家知识创新、技术革命性突破过程中起关键作用。

开放式创新范式日益被倡导,促使知识创新方式由封闭式逐渐向开放式转变。知识在不同行为主体间(企业、科研机构、高校等)的互动联系中,以各种形式渗入和演变,最终产生知识溢出效应并形成知识网络结构体系[2-4]。伴随着中国高校间知识交流互动越发频繁,高校校际知识合作成为高校间协同创新的重要途径,促使高校知识合作网络形成与壮大。高校知识合作网络是指高校间进行知识交流、互动合作而形成的网络结构体系,高校构成了网络中的知识节点,高校间的知识合作关系构成了网络中的线条。高校知识合作网络是高校间长期的知识交互行为,存在正式或非正式稳定关系,高校间知识交流合作包含多种形式,包括论文合作、项目合作等知识活动。

当前,关于中国高校知识合作网络的研究主要集中在以下4个方面:①聚焦于特定学科知识领域或特定类别高校知识合作网络,分析高校间的合作规律与网络演化特征。朱云霞等[5]运用社会科学领域文献数据,对中国高校间的科研合作情况进行了分析;刘阳等[6]利用专利数据分析了36所农业高校1985-2014年各发展阶段知识合作网络结构演化特征;②以城市空间尺度为研究范围,对单个城市内部高校知识合作网络现状进行分析。苏一凡等[7]、陈强等[8]分别对广州高校知识合作网络和上海高校知识合作网络进行了分析;③关注不同层次高校群体,借鉴社会网络分析法进行多角度计量分析,揭示985、211等重点高校合著论文网络特征。郭崇慧等[9]聚焦于985高校,从整体、个体和社团3个方面探究高校间知识合作网络;柴玥等[10]以211高校为研究对象,对高校间论文合作情况进行了定量分析;④对高校校际合作强度及知识合作网络绩效进行量化分析。梁洪振等[11]构建复杂网络理论,对高校知识合作网络多属性绩效评价方法进行了研究;梁立明等[12]建立多种测度指标揭示了我国985高校校际知识合作的强地域性倾向。

国内外学者对知识网络进行了大量研究,从合作主体看,大部分文献主要集中于企业间知识合作关系及产学研合作关系上[11,12]。相比之下,作为国家创新体系中核心组成部分的高校间知识合作则长期被置于边缘地带,研究十分有限。同时,现有关于高校知识合作网络的研究往往脱离了地理空间这一重要载体,且大多针对某一时间截面的特定类型高校知识合作网络特征进行分析,研究样本量不足,少有使用计量方法探讨我国高校知识合作网络演化影响因素的研究。因而,尚未厘清中国高校知识合作网络特征和演化机制。

基于此,本文聚焦于国家宏观层面,将研究对象进一步扩大至973所本科院校,开展全国高校知识合作网络相关性分析。采用时间动态视角,揭示中国高校知识合作网络发展演化过程结构及特征变化,考察高校知识合作空间结构布局,并找出中国高校知识合作网络演化发展的推动因素和制约因素,旨在更好地了解中国高校知识合作网络,为科学合理地制定高校合作政策提供依据,对于各高校有效进行知识资源整合、完善高校知识合作网络构建具有理论指导意义,对提高国家自主创新能力、提升高校整体实力具有重要参考意义。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源与处理

论文是高校知识活动最基本的成果产出和形式,高校合作论文能全面捕捉高校间的知识互动,既是衡量高校知识合作的合理指标,也是构建高校知识合作网络更为有效的数据[13]。由此,本文选择合作论文数据开展中国高校知识合作网络分析。合作论文数据来源于中国知网旗下的“中国高校科研成果统计分析数据库”。该数据库以收录的国内学术期刊为统计源期刊,整理出中国973所高校(包括39所985高校、76所211高校(除去985高校)以及其它858所本科院校)各自拥有的合作发文机构及其相对应的合作发文量信息。本文筛选出2006-2016年973所高校两两间的合作发文量数据,构建中国高校知识合作网络。

国务院于2006年2月颁布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》提出要加快推进有中国特色的国家创新体系建设,积极支持大学在基础研究、前沿技术研究等领域的原始创新,加快研究型大学建设,鼓励、推动大学与企业和科研院所进行全面合作。由此,大学进入更为重视自主创新能力以及进行外部科研合作的阶段。2016年5月,国家开始实施创新驱动发展战略,2017年9月,《关于公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单的通知》发布,中国大学进入一个新发展阶段。因此,本文选取2006-2016年高校论文合作数据进行分析,通过统计发现,这一阶段,中国高校知识合作网络关系数量、合作主体等呈现稳定增长,中国高校知识合作处于平稳发展态势,故本文选取2006年与2016年数据进行详细对比分析,探索中国高校知识合作论文网络演化情况(见图1)。随着时间的推移,2017年之后的高校知识合作网络发展阶段可与2006-2016年进行对比分析。在中国高校知识合作网络中,合作发文高校是网络中的节点,合作发文数量构成了节点间联系数。

图1 2006-2016年中国高校知识合作网络关系数与合作主体数量

1.2 研究方法

本文运用社会网络分析法从网络节点个体属性和网络整体属性两个方面分析中国高校知识网络演化过程中的节点关系和网络结构变化情况,研究工具为UCINET和Gephi。在分析高校知识合作网络演化影响因素方面,采用随机面向对象模型,基于多维邻近性视角探究高校知识网络演化影响因素。

2 高校知识合作网络演化特征

2.1 社会网络分析方法

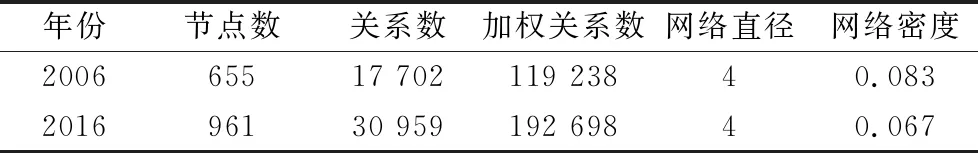

近年来,社会网络分析逐渐兴起并引起学者广泛关注,该方法通过对“关系”的定量化研究,揭示行动者间的相互联系及整体网络结构特征[14]。高校知识合作网络个体网络指标选取度中心性、中介中心性等节点属性指标,以探究各高校在网络中的位置或地位;选取节点数、网络关系数、网络直径、网络密度、平均路径长度和群集系数等指标考察整体网络规模、联系强度、通达性和集聚性;“核心—边缘”结构模型与社团结构方法深入探究整体网络结构特征(见表1)。

2.2 网络拓扑结构演化特征

(1)网络规模扩大、密度下降。随着“211工程”和“985工程”高校发展战略的实施以及加快创新型国家建设步伐的推进,高校与科研机构或企业开展合作,中国高校知识网络得以发展。2006-2016年,中国高校知识合作网络规模不断扩大,但密度有所下降。高校知识网络在2006年已具备网络线稠密、网络连通性高等特征,网络节点数为655个,除江苏理工学院与湖北工程学院是单独存在的节点外,其余653所高校彼此互连。2016年,节点数增加到961个,网络规模扩大,高校知识合作网络完全连通。2006-2016年,网络节点数、关系数、加权关系数均有显著增长,说明随着时间的推移,合作高校逐渐增多、联系规模扩大、知识交流越发频繁(见表2)。相较于2006年,2016年网络密度下降且数值均较低,网络较为稀疏。这是因为,新加入网络的高校节点并未进行大范围结网,导致潜在联结边数远大于其与高校知识合作的实际联结边数。2006年与2016年网络直径都为4,表明网络信息传递有效性保持不变,当前高校间知识溢出难度仍然较大。

表1 高校知识合作网络指标及含义

表2 中国高校知识网络统计特征

(2)小世界特征显著。小世界性是指网络同时具有较高的群集系数和较短的平均路径长度,有利于新知识新信息在网络中传播和扩散[15]。本文构建2006年和2016年同等规模的随机网络模型并进行对比,结果显示中国高校知识网络具有小世界网络特征。2006-2016年,高校知识网络平均路径长度变化不大,分别为2.123和2.128,高校间平均只需要2次左右的中介就可以产生联系,与随机网络理论值相近(见表3)。较短平均路径长度表明,高校知识合作网络具有较高的可达性,可使高校更加快捷地从远距离节点处获取非冗余信息。群集系数从2006年的0.403小幅度下降为2016年的0.388,群集系数值均大于随机网络理论值。较高的集聚系数表明高校知识合作网络呈现较强的集聚特征,网络中存在紧密的“小团体”,在网络中起到引领带动作用。较高的集聚系数促使高校间信任加深,有助于提高高校间信息交流的准确性与效率。此外,2006年与2016年知识网络累积度分布函数均遵循良好的指数分布律(y=1.025 9e(-0.019x),R2=0.990 5和y=0.880 8e(-0.014x),R2=0.990 2),具有较高的置信水平。

表3 中国高校知识网络特征

(3)高校中心性异质性明显。选取度数中心性和中介中心性两个指标,考察高校知识合作网络中关键节点的变化发现,高校中心性异质性明显,但各高校网络地位变动不大,2006年与2016年中心性排名前20位的高校大多数为985传统强校。度数中心性体现了网络中各高校的重要性,度数中心性越高,表明其在中国知识合作网络中越重要。度数中心性高的高校重视合作,拥有雄厚的合作基础和较高的权威性,影响着高校间的联系数量及合作网络的稳定性。从度数中心性看,清华大学、北京大学、浙江大学、武汉大学和北京师范大学在2006年与2016年一直处于网络中最重要位置,具有强大的合作能力。中国科学院大学与师范类高校在2016年度数中心性均有大幅度提升,网络地位明显加强,影响力不可小觑。中介中心性体现了各高校在网络中对资源的控制能力及中转能力,高校网络节点中介中心性越大,作为中间联络人的作用越突出。中国高校知识合作网络中各高校中介能力差异显著,从中介中心性看,清华大学、北京大学、吉林大学、武汉大学和北京师范大学在整个网络中的中介中心性最强且地位最稳定。中介中心性较高的高校,凭借学科多样性、科研资源多、交叉性综合发展等优势,控制着网络上信息和资源的流动,推动着网络整体布局与发展。

2.3 高校知识合作网络空间演化格局

网络关联反映了高校节点间的知识合作行为,为探究中国高校知识合作网络中高校联系的空间特征和组织格局演化状况,本文利用Arcgis10.1软件对高校知识合作联系进行空间分析。按照自然断裂法,将2006年与2016年中国高校知识合作网络联系强度划分为5个等级,并绘制网络空间联系图(见图2),图中连线越粗表示高校间合作次数越多。总体上,高校创新合作联系空间分布不均衡,整体呈现出东密西疏的空间结构,联系强度表现出一定的地理距离衰减规律。

研究发现:①近10年,中国高校创新合作联系呈现明显的东密西疏的地理分布特征,与中国高校地理分布存在较大程度的空间耦合;②网络中各强度等级联系空间异质性明显,存在一定的地理距离衰减规律,最高强度联系只存在于短距离范围内,次一级高强度联系以中短距离联系为主,最弱强度联系大多为远距离联系。相较于2006年,2016年各等级联系强度均有所增加,高强度合作距离扩大,地理距离的限制性逐步减弱;③从城市范围看,2006年形成高对外联系分布的城市有北京、上海、南京、杭州、武汉、广州、西安、成都及沈阳,这些城市高校集中且实力雄厚,与各自外围区域构成放射状联系格局;2016年,北京、上海、杭州、西安、广州、昆明与乌鲁木齐等城市对外辐射能力大幅度提升,北京对外合作存在绝对优势,武汉、长沙、沈阳等城市对外高强度联系减少;④从高校个体层面看,大部分985高校与综合实力较强的211高校重视外部知识获取,均具有较高的对外联系强度,2006年与2016年高校联系数量最高值高校均为清华大学,合作次数分别达到1 728次和2 738次。

2.4 核心—半边缘—边缘结构

核心—边缘结构分析用于判定网络中各节点位置,明确节点在网络中的重要性程度,即处于核心地位还是边缘地位[16]。本文采用Borgatti & Everett提出的连续的核心边缘关联模型,计算出网络各节点的核心度并设定核心度范围,从而划分网络核心—半边缘—边缘结构。本文将核心度大于0.1的高校归于核心带,核心度位于0.01~0.1的高校归于半边缘带,核心度小于0.01的高校则归于边缘带(见表4)。

中国高校知识网络存在核心—半边缘—边缘层次结构,且各高校位置不断变动。2006-2016年,位于核心带的高校数量有所减少,核心高校大多为985高校,影响着整个合作网络,在与半边缘、边缘带高校合作关系中处于优势地位[16]。原因在于,中国高校系统处于快速发展阶段,高校实力差异明显,很多边缘高校倾向于借助985高校丰富的科研、人才资源快速提升自身实力。高校合作关系不断发展,核心带、半边缘带与边缘带高校存在明显的动态变化特征。核心带存在师范类高校增加、理工类高校和综合实力相对较弱高校退出的现象。清华大学、北京大学核心度始终位居前列,2016年中国科学院大学、南开大学、华东师范大学、南京师范大学4所高校进入核心高校行列,中南大学、武汉理工大学、湖南大学、哈尔滨工业大学、华南理工大学、中国地质大学(武汉)、西安交通大学、天津大学、郑州大学9所高校退出核心行列。2006年,处于半边缘带多为211高校以及综合实力较强的普通高校,共317所,2016年增加为402所。处于半边缘带的高校既受到核心带高校的辐射,同时也会对边缘带高校带来一定的影响。虽然211高校在规模和影响力上比不上核心带985高校,但在半边缘带上却占据重要位置。边缘带由2006年的313所高校大幅度增加到2016年的539所高校,是因为虽然有大量高校新加入知识创新合作网络,但由于综合实力较弱、学科相对单一、研究范围有限等原因只能处于网络边缘位置。边缘带处于蓬勃发展阶段,与其它高校的多学科交叉研究与合作有待加强。

2.5 社团结构

社团结构是基于网络节点间的拓扑距离对网络进行社团划分,从而识别网络蕴含的集聚特性[17]。社团结构可以找出具有相对直接、紧密、经常关系的节点子集合,以反映网络内部集聚模式与功能结构。社团内高校节点联系更加密切,社团间节点联系则相对稀疏。本文利用Louvain算法挖掘网络社团结构,采用模块度指标[18,19]衡量分区质量,测度社团内部联系和社团间联系大小,定义如下:

(1)

式(1)中:Q为模块度值,0≤Q≤1;m为网络中边的总数;ki和kj分别为节点i、节点j的加权度数;Aij为元素矩阵,若节点i和节点j相连,Aij=1;否则为0;Ci和Cj分别为节点i和节点j所在的社团,若节点i和节点j在同一个社团,σ(CiCj)=1;否则为0。Q值越大,网络社团划分结果越优,在实际网络中,Q值通常介于0.3~0.7之间。

通过计算网络模块度可知,2006年网络模块度为4.018,2016年网络模块度为4.026,网络模块化程度无明显变化,社团结构比较显著。研究发现,2006年中国知识网络被划分为8个社团,2016年划分为7个社团(见图3)。2006年,湖北工程学院—江苏理工学院因未与最大子网连接,形成了一个单独的社团,在2016年这两所高校已加入最大子网。空间上,知识网络社团划分结果具有区域集聚性,整体上呈现出空间连片式“抱团”发展特征,且社团地理空间分布较为稳定。中国高校知识合作网络由覆盖北京、内蒙古、河北、山西、山东的华北社团,包含湖北、河南的华中社团,覆盖辽吉黑三省的东北社团,以兰新铁路沿线城市为主体的西北社团,包含上海、江苏、安徽、浙江的华东社团,覆盖广东、福建、广西、湖南的东南社团,包含四川、云南、贵州的西南社团组成。 部分社团内部存在少量空间“跳跃式”分布成员,如位于辽宁的辽宁理工学院所属的社团为华东社团,位于浙江的温州商学院属于西南社团。各社团内部成员组成呈现出稳定性与波动性共存的特征。2006-2016年各社团成员构成出现少量变动,2016年位于江西省的高校与华东社团联系更为密切,被划分为华东社团,2016年位于新疆、西藏的高校倾向于与华北社团联系,因此加入华北社团。将社团结构划分结果与核心—半边缘—边缘3个维度相结合发现,每个社团内部也存在层级结构,核心、半边缘成员不仅在社团内部起到重要作用,也承担着社团间的主要联系。

图2 中国高校知识网络空间分布

表4 中国高校知识网络核心—半边缘—边缘结构

3 高校知识合作网络演化影响因素

3.1 随机面向对象模型

高校知识合作网络形成后,会在时间推移下呈现出动态演化特征,在这一过程中,高校合作规模、形式、广度、复杂度等特征不断发生改变。社会网络分析法虽然能够清晰地展示高校合作网络拓扑结构特征变化和互动规律,但不能揭示网络演化背后的推动力。现有大多数研究使用二次指派程序(QAP)或指数随机图(ERG)等模型对创新网络演化动因进行探究,但这些模型无法综合考虑多个层面网络演化因素及时间的推动作用[20]。

随机面向对象模型(SAO模型)结合了马尔可夫过程和随机效应模型,不仅控制了知识主体异质性,还能模拟邻近性和网络结构路径依赖性。SAO模型基于多个时间点网络数据进行建模,能够对驱动网络节点间关系维持、消失或新建等动态变化的内生和外生等变量进行参数估计,可以更加全面地阐释网络动态演化影响因素,但该模型在国内经济地理学领域还未得到有效运用[21]。本文通过建立SAO模型,测算中国高校知识合作网络如何受到高校间邻近性机制、网络结构内生性和高校差异性的影响,从而对高校知识合作网络演化过程影响因素进行精准把握。

图3 中国高校社团结构空间分布

在SAO模型中,速率函数决定高校知识合作网络关系的变化,速率函数计算公式如下[22]:

Pi(x0,x,v,w)=

(2)

在式(2)中,x是指高校知识合作网络的潜在新状态,x0表示高校知识合作网络的最初状态,w为高校邻近性指标,v为高校自身属性特征。SAO模型主体在选择合作对象时,往往将目标函数按最大化程度设定,再通过效用函数模拟合作关系变化,效用函数表达式为[23]:

(3)

式(3)中,βk代表选择指标的估计参数,Ski代表高校知识合作网络演化影响因素。

3.2 变量测度

借鉴已有研究,选取对外交通便利度、互联网发达程度及高校实力刻画高校自身属性,进而研究高校特征异质性对网络演化的影响作用。高校对外交通条件用高校所在地30分钟车程内机场数和火车站数的总和表征[13],数据来源于2008年国务院发布的《全国民用机场布局规划》和中国铁路客户服务中心官网。高校网络设施发展水平使用高校所在城市互联网宽带用户数表征,数据来源于《2007年中国城市统计年鉴》。高校学术实力强弱由高校发表的SCI和SSCI论文数量表征,数据来源于中国高校科研成果统计分析数据库。在SAO模型估计测算的最终模型中,学术实力指标未通过t检验,故将其剔除。

选用三元传递组考察高校知识合作网络结构内生效应,三元传递组是指一个高校与两个已经存在合作关系的高校建立合作的能力,能够衡量高校在网络中的根植性。三元传递组测度方法参照 Balland等[24]的做法,公式为:

(4)

式(4)中,j和h是除高校i以外还存在连接关系的高校,xij、xih、xjh分别代表高校间的连接关系,存在直接连接取值为1,不存在直接连接则取值为0。

网络中节点邻近性表示节点属性的相似程度或亲疏程度,邻近性在组织合作、创新、产品空间演化和区域经济发展等研究领域被广泛重视,且被认为是知识网络演化的重要驱动力[25,26]。多维邻近性是研究知识合作网络及其演化影响因素的重要分析框架,能够较好地揭示高校知识合作网络演化机制。沿用Boschma[27]对多维邻近性的研究框架,结合高校间知识合作的特殊性,选择地理邻近、社会邻近、制度邻近、认知邻近4维邻近性探究高校关系属性对知识合作的影响。地理邻近性参考 Balland等[28]的研究,用高校间空间距离的相反数度量。计算公式为:

GPijt=1-ln(dij+1)/ln(max(dij)+1)

(5)

式(5)中,GPijt代表t时期高校i与高校j的地理邻近,dij代表高校i与高校j间的直线距离;max(dij)代表高校间距离的最大值。参照捷卡得指数(Jaccard Indox)模型,以高校知识合作联系紧密程度对高校间社会邻近性进行测度[29]。计算公式为:

(6)

式(6)中,Iij为高校彼此间共同发表的论文数量,Cs(i)和Cs(j)分别表示高校独自合作的论文数量总和。Researchij是衡量高校间认知邻近性的变量,用于度量高校两两之间知识领域的相近似水平。参考Cassi等[30]对结构性指数的测量方法,计算公式如下:

(7)

式(7)中,xij表示高校i发表的学科论文数量占高校j发表论文总数的比例。制度邻近性采用高校制度邻近性的虚拟变量,同属于一个城市的高校拥有相同的政策背景和相似的文化环境,参照Boschma的做法,如果合作双方高校来自于同一城市赋值为1,否则为0。

3.3 实证结果

通过R语言编程进行SAO模型测度,选择单方主动互惠确认模型,基于马尔科夫链蒙特卡罗的1 000次迭代,得到 SAO 模型中速率函数和目标函数参数估计结果(见表5)。从中可见,所有变量t值均明显在1%以下水平,同时变量t比率接近于0,表征上述4个模型收敛度均比较理想。模型1评估中国高校知识合作网络结构属性对网络演化的影响;模型2将高校间的邻近性单独纳入考虑,探究高校间邻近性的影响作用;模型3估计高校本身属性指标的参数,并将模型4定义为总体模型,综合分析中国高校知识合作网络结构属性、高校邻近性及高校自身属性特征等对高校知识合作网络演化过程的影响。

结果显示,网络结构、高校属性和高校邻近性因素值均为正且在p<0.001水平上显著,说明多种因素共同推动了中国高校知识合作网络的形成与演进。进一步比较SAO模型中各指标估计值发现,影响高校知识合作网络演化的7个主要因素的作用不同。影响力排名靠前的4个指标分别为地理邻近性(0.413 0)、互联网发达程度(0.238 2)、认知邻近性(0.205 9)和制度邻近性(0.130 1)。

表5 SAO模型参数估计结果

(1)传递三元组系数为正且显著,说明当前网络中三元关系能够促进高校新知识合作并形成稳定可靠的关系,根植性对网络演化起促进作用。对外交通便利度为正相关,表征随着高校对外交通便利性的提升,高校合作人员出行更便捷,更容易突破地理空间限制,开展跨区域知识合作,推动高校知识合作网络演化发展。社会邻近性系数显著为正,表明社会邻近有助于促进高校建立合作关系。高校科研人员在寻求合作伙伴时,会从自身拥有的人际关系出发,进行合作评估和决策,良好的社会关系有利于科研合作的顺利展开和深化,推动高校知识合作网络演化发展。

(2)地理邻近性对高校知识合作网络演化具有显著推动作用,是高校产生和维系知识合作关系最重要的因素。地理邻近性降低了高校科研人员面对面交流所需的时空成本,提高了信息交换与隐性知识扩散效率。一方面,日常的地方性学术会议、研讨会等活动,当地高校科研人员参会人数相对较多,从而提高了地理邻近的高校科研人员建立学术联系的概率;另一方面,高校具有学科多样、综合性强的特点,许多基础性研究多与地理邻近高校学校展开合作。因而,地理邻近有利于高校间开展更频繁的知识合作活动,进而推动高校知识合作网络发展。

(3)互联网发达程度对中国高校知识合作网络演化具有显著正向作用。在信息时代,知识合作活动对高校自身互联网服务能力提出了更高要求。发达的互联网使得高校在获取知识时更加迅捷和全面,为高校间知识合作发展提供了多种途径。高校间往往通过互联网平台和虚拟空间进行知识交流与对接,实现更高效的知识合作。因此,互联网基础设施和环境越完善,越能促进高校知识合作网络演化发展。

(4)认知邻近性是促进高校知识合作网络演化的重要影响因素,反映在高校学科结构和科研人员知识基础相似程度上。认知邻近性使高校科研人员在知识合作过程中能更为简单、快速地进行沟通。高校知识基础的同质性在很大程度上减少了高校间知识交换和扩散阻力,因而更容易构建起彼此间网络联系,形成较为稳定的合作关系,推动高校知识合作网络演化发展。

(5)制度邻近性推动着高校知识合作网络演化发展,影响高校间关系的建立。相似的教育政策服务体系、科研教育资源调控等地区宏观制度为高校合作互动提供了相同的保障,对推动高校合作发挥着重要作用。制度邻近促使高校科研人员文化、风俗、惯例等更倾向于同质化,使合作者保持稳定的心理预期,从而推动高校知识合作的发生与发展。在相似的制度环境下,高校管理制度、科研人员评聘标准、高校科教角色定位也存在着相似性,科研经费来源及配置、经费报销制度也较为相似。由于无需规避因知识合作中相关制度差异而带来的沟通不畅和协调困难,相同类型的高校之间更容易产生知识合作,并一直延续良好的合作关系。因此,高校所处制度环境以及本身制度上的相似性影响高校知识合作网络形成与演化。

4 结论与启示

4.1 研究结论

本文基于中国高校论文合作统计数据,通过大数据挖掘、社会网络分析、空间分析技术和SAO模型,分析2006-2016年中国高校知识合作网络演化网络特征及演化影响因素,得出以下结论:

(1)网络拓扑结构发生明显变化,中国高校知识合作网络整体规模不断扩大,具有小世界网络特征,网络中高校中心性异质性明显,各高校所处网络地位变动不大。高校知识合作网络呈现出核心—半边缘—边缘的层级网络结构,大部分985高校成为拓扑网络的核心高校,211高校和部分综合实力较强的普通高校是网络半边缘带的主体。高校知识合作网络中存在7个高校社团,内部成员构成呈现出稳定性与波动性共存的特征。

(2)在高校知识合作网络演化空间格局方面,中国高校知识合作网络联系空间格局在2006-2016年经历了空间演化历程,创新合作强度不断加大,空间分布不均衡,整体呈现东密西疏的空间结构,联系强度表现出一定的地理距离衰减规律,985高校与综合实力较强的211高校存在更多的高强度和远距离联系。高校社团在空间上存在着显著的区域集聚性特征,呈现空间连片式“抱团”发展,且地理空间分布稳定。

(3)中国高校知识合作网络演化发展受多种因素交叉重叠的影响和推动。高校间邻近性机制、网络结构内生性和高校属性特征均促进了高校知识合作网络演化发展。综合来看,促进中国高校知识合作网络演化发展的最关键因素是地理邻近性、互联网发达程度、认知邻近性及制度邻近性。

4.2 政策建议

高校作为知识创新体系的重要主体,如何增强自身实力,进而在基础科学研究上取得更多突破性进展,并推动知识创新体系发展受到越来越多学者关注。高校间知识合作和互动结网对于高校实现科教融合、协同发展以及资源整合具有关键作用。基于上述研究结果,本文从4个方面提出促进中国高校知识合作、推动中国高校知识合作网络良好发展的建议。

(1)完善配套机制,减少合作制度差异,优化高校知识合作环境。研究发现,高校间的制度邻近性有利于彼此间建立知识合作关系,但由于高校间知识合作复杂多样,涉及众多不同的高校、研究团队、研究人员,因而存在不同的制度内容或准则,不利于高校进行知识合作和构建知识合作网络。所以,应通过完善高校间知识合作配套机制,缓解制度准则差异性的影响,从而保障高校知识合作的顺利进行,促进高校知识网络发展和壮大。在高校进行知识合作过程中,应制定明确的知识成果归属制度,规范认定条件、认定标准、认定范围和认定结论,让高校研究人员对知识合作成果有预期,提高合作积极性,促成高校知识合作网络发展。对高校合作成果进行评价时,应对成果质量、各高校工作量、贡献度等进合理评价,为高校科研人员知识合作提供保障。

(2)搭建交流平台,挖掘促进高校知识合作的渠道。社会邻近性是高校间进行合作决策考虑的因素之一,高水平的社会邻近性意味着合作者间已形成一定的信任基础,这对合作开展和网络演化十分重要。通过邻近社会生活形成较为稳定的社会网络关系,有利于维持和发展知识合作关系,推动高校知识合作网络发展。为确保高校间第一次知识合作的发生,积极搭建合作交流平台是一种行之有效的技术手段,对高校今后合作发展具有重要意义。一方面,可通过建立微信群等新媒体,促使成员最新研究成果在线上或线下分享交流,为高校研究人员相互学习提供条件;另外,还可通过组织研讨会、学术会议、学术培训等方式,吸引全国各地高校相关科研人员前往学习和讨论,进而促进合作的发生,并推动高校知识合作网络规模不断扩大。

(3)发挥核心高校引导作用,激发校际合作动力。对于高校知识创新来说,闭门造车是不可取的,需要与其它高校进行相互交流。研究发现,中国高校知识合作网络存在“核心—半边缘—边缘”结构。因此,应该充分发挥核心高校优势,带动并促进边缘高校参与知识合作与交流。核心高校综合实力强、专业优势明显,拥有学科带头人、国家重点实验室等资源条件,通过核心高校扩大合作对象,在网络中发挥主导和引导作用,带动其它高校结网,积极与位于半边缘、边缘的高校开展高层次合作办学项目,带动其它高校发展,激发校际合作动力。核心高校与边缘高校可以联合开设具有行业特征、类别化的专门课程,或设立二级院校、研究院、研究生院等相对独立的合作平台,联合培养专业人才,拉进核心高校与边缘高校的距离,最终促进知识合作网络发展。

(4)加大对西部高校知识合作扶持力度。研究发现,我国高校知识合作联系空间分布不均衡,整体呈现东密西疏的空间结构,联系强度也随着距离的增大而逐渐衰减。因此,应该加强西部地区高校知识合作,促进全国各高校知识合作均衡发展。国家应出台保障西部高校顺利进行知识合作的制度和政策,根据差别对待和弱势补偿原则,给予中西部地区高校在科研合作方面更多的政策倾斜和经费支持。西部地区各省区应为省内高校提供政策扶持和保障机制,促进该区域实力较强的高校进行远距离结网以及本地区高校间更频繁的知识交流与合作。

高校知识合作网络是研究知识网络的一个重要视角,受数据可获得性限制,本文仅以973所本科高校为研究对象,未能全面覆盖中国所有高校。从高校合著论文网络角度反映中国知识网络现状并不全面,应在合作论文数据的基础上增加合作专利、合作的科研项目等数据,全面把握中国高校知识合作网络。本文从宏观角度对我国高校知识网络进行分析,在今后研究中,可进一步探究不同类型与层次高校知识网络形成过程、演化趋势和影响机制。此外,高校知识网络结构特征对高校创新产出的影响也值得深究。