对《建设用砂》中泥块含量的意见

2020-11-30陈灼华罗霖

陈灼华,罗霖

( 湖北省宜昌市鼎诚工程技术服务有限公司田西高速四部试验室,湖北 宜昌 443000)

GB/T 14684—2011《建设用砂》在建设工程中使用的频率很高,涉及的面也很广,它是许多行业标准的规范性引用文件。我们在多年的工作实践中,发现该标准的 7.6 泥块含量似乎有些不妥,现提出来供大家探讨。

1 问题的提出:从一次检测实战说起

2019 年 5 月的一天,在某工地上,我们对一批次近 600 吨的天然河砂例行抽检取样时,明显觉得这批河砂的颗粒粒径偏小。样品的母样烘干后,按 GB/T 14684—2011 中 7.6 要求做泥块含量的检测时,头一次遇到了这样的情况:母样 2×2500g 的河砂中竟筛不出2×200g 的粒径不小于 1.18mm 的试样!此次试验只得中断,得回头去认真研读标准。标准原文节选如下:

7.6.3.1 泥块含量按式(6)计算,精确至 0.1%

式中:

Qb——泥块含量,%;

G1——1.18mm 筛筛余试样的质量,g;

G2——试验后烘干试样的质量,g。

细读后发现,GB/T 14684—2011 中泥块含量的检测结果与母样的关系不密切。即是说,按该标准得到的泥块含量的结果很大程度上不代表母样的含量。因为两者之间没有比例关系。

举个例子,若按该标准得到的泥块含量为 0.5%,只能说明 200g 的试样中(颗粒粒径不小于 1.18mm)中有 1g(200g×0.5%)的泥块,绝对不能说 2×2500g的母样中有 25g(2×2500×0.5%)的泥块。因为不同批次的砂料中粒径不小于 1.18mm 颗粒的含量是不一样的。同样是 5000g 的母样,其含量可能是 200g、400g、1000g 也可能是 3000g,等等,不尽相同且差别很大。

GB/T 14684—2011 中表 1 颗粒级配也说明了这一点,现摘录如下:

表 1 颗粒级配(部分)

从表 1 中可以看出,天然砂中粒径不小于 1.18mm颗粒的含量在 0~65% 之间,该标准中 6.1 颗粒级配中还有一句话:砂的实际颗粒级配除 4.75mm 和 600μm筛档外,可以略有超出,但各级累计筛余超出总和应不大于 5%。是不是可以理解为 65% 还有可能是 70%?

可以说,只有确定母样中粒径不小于 1.18mm 颗粒的含量,并以此对 200g 试样中泥块含量进行修正,其结果才有指导意义。

这让我们想起了以往生产实战中,屡次出现矛盾的场面。施工现场情况理想,而检测部门则说原材料不合格,泥块严重超标,要求停止施工、原料退场。闹得不可开交。只是后来的混凝土各项指标都很好,又不了了之。如此看来,泥块含量的检测标准确实有问题。

2 问题的解决

(1)测定粒径不小于 1.18mm 颗粒的含量,对泥块含量进行修正。

即按 GB/T 14684—2011 中的 7.6.2 试验步骤,得到的烘干至恒量的试样,冷却至室温后,称重(G3),精确至 0.1g,筛除小于 1.18mm 的颗粒,对不小于1.18mm 颗粒称重(G4),精确至 0.1g,其余按标准执行。则:

式中:

β——不小于 1.18mm 颗粒含量,精确至 0.01%;

G3——试验前烘干至恒重试样的质量,g;

G4——试验前烘干至恒重试样中不小于 1.18mm 颗粒质量,g。

最后,泥块含量为 Qb=β×[(G1-G2)/G1]×100

取两次平均值,精确至 0.1%,采用修约法进行评定。这样才是所检砂料中的泥块含量。

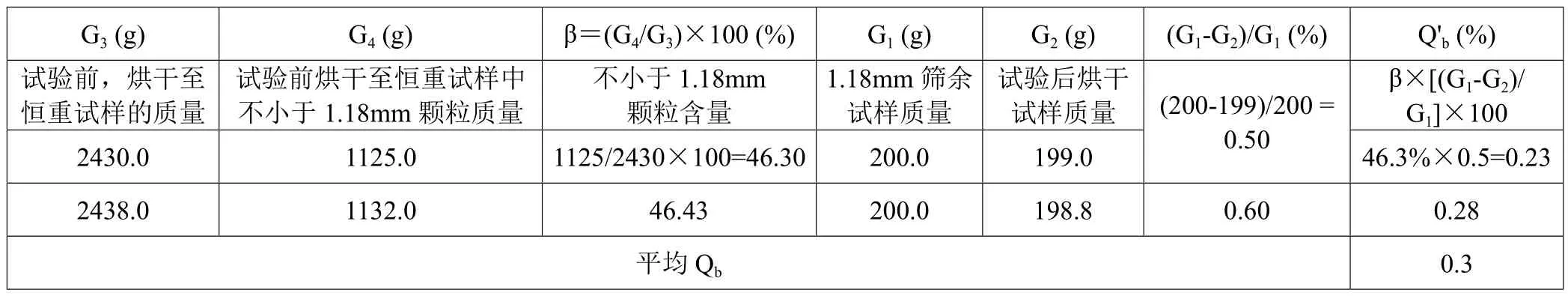

举例,见表 2。

顺便说一句,该标准 7.5.3.2 亚甲蓝 MB 值测定,也存在类似的问题,这里就不多议了。

表 2 举例

(2)提议取消集料(砂,卵石和碎石)中泥块含量指标,设立泥和泥块总量指标。

泥块含量是一个重要的指标,许多行业标准均将其列为必检指标之一。泥块对混凝土的危害比含泥要厉害得多。泥的颗粒粒径小于 75μm,其附着在集料的表面,影响粘结,会降低混凝土的强度。而粒径不小于 1.18mm(粗集料 4.75mm)的泥块,其存在于混凝土中,不仅会降低混凝土强度,而且会使施工中混凝土的需水量忽高忽低,变化剧烈,难以控制。最终导致混凝土体积不稳定,干燥时收缩厉害,潮湿时膨胀明显。泥块还会截断混凝土的断面,破坏混凝土的连续性;泥块的密度小于混凝土中的其它物料,在振捣过程中一部分会浮到面层,凝固后,混凝土表面会出凹凸不平的缺陷。

如此重要的控制指标,我们建议取消是有其原因的。

我们做过多次试验。以天然河砂为例。称取粒径不小于 1.18mm 的砂粒 200g,将其倒在白色瓷盘中,用平铲均匀地摊开(因颗粒较大,数量较小,肉眼比较好分辨),经反复挑选,直至确信盘中这 200g 的砂粒中再无一颗泥块后,注入清水,水体立马浑浊,且短时间难以澄清;或者用 300g 砝码一遍又一遍地按压瓷盘中的砂粒,再一遍又一遍地过 1.18mm 的筛子,直至确认无泥块时,再注入清水,水体也是立马浑浊。将这两种状况下的砂粒浸泡 2h(按含泥标准),过 75μm 筛子,烘干后,其质量一定会减少,这减少的质量,绝对不是泥块迅速地溶于水而造成的,而是粒径小于 75μm、粘附在砂粒上的泥快速地溶入水的结果。

可以说,当 200g 的试样经 24h 浸泡,再手捏水洗,经 600μm 筛子过滤后,其烘干质量没有不减少的。这减少的质量中,一定有泥,甚至可能全部是泥,但就是没有泥块。而 GB/T 14684 却将这些全当成泥块了。

我们还做过这样的对比试验,在砂的颗粒级配试验中,加入 75μm 的筛子,将其放在 150μm 筛子的下面,这样可以得到一个干砂 75μm 的通过量;再就是按“7.4”的要求得出一个湿砂 75μm 的通过量。比较这两个数值,前者总是小于后者,即使在摇筛机上摇二十分钟,其结果依然是前者小于后者,只是两者的差距缩小了一些。

试验说明,粒径小于 75μm 的泥,其粘附力较强,只有在水中浸泡淘洗后才能较彻底地与砂粒分离。同样GB/T 14684 也将这些全当成泥块了。

为此,特建议设立泥和泥块总量指标。

大意是(仿照 GB/T 14684—2011 中 7.4):称取500g(精确至 0.1g)试样,将试样倒入淘洗容器中注入清水,使水面高于试样面约 150mm,充分搅拌后浸泡 24h。然后用手在水中碾碎泥块,并淘洗试样,使尘屑、淤泥和粘土与砂粒分离,把水缓缓倒入 1.18mm 及75μm 的套筛上(1.18mm 筛放在 75μm 筛上面),滤去小于 75μm 的颗粒(其余同 7.4 含泥量)。

经 24h 浸泡,经手捏水洗,仍不能通过 75μm 筛孔的物料,我们将其归属于砂粒。此过程损失的质量即为泥和泥块的总量。若要单独计算泥块含量,可用差减法得到:泥块含量=泥和泥块总量-含泥量

如此可将含泥和泥块较清楚地分开。

我们用此方法在一重点建设项目上,控制天然砂的含泥量和泥块含量,效果很好。