陆谦受建筑作品中的现代语汇研究★

2020-11-30徐筱菲程世卓

徐筱菲 程世卓

(东北大学江河建筑学院,辽宁 沈阳 110179)

1 研究背景

20世纪初,一大批海外留学的华人学子学成归国,成为中国第一批受过专业教育的建筑师群体。他们不仅将所学之西方现代建筑思想、建筑理念、建筑技术带回中国,还在中国现有环境下寻求现代性的实践路途,拉开了中国现代建筑的序幕,成为中国现代建筑探索过程中的最主要动力因素。

在这一批建筑师中,陆谦受秉承英国现代建筑教育中的理性、务实精神,在中国特有的环境制约下,积极而大胆地探索中国现代建筑可能的发展路径,并做出了有益尝试,其经验和处理手法对中国现代建筑发展仍不乏借鉴之处。

然而,由于某些原因,这段史实滚落在历史尘埃之中,近年来方有少量学者对其关注。本文旨在将陆谦受重置历史研究视野,通过对其回国后的建筑创作展开分析,阐释他如何在各种现实条件制约下坚持建筑现代话语的探索,其主要模式为何,各种模式演变形式、演变规律和演变动因为何。在此基础上,总结其对今日中国建筑师的有益借鉴与参考。

2 建筑作品中现代话语的模式

2.1 Art-Deco话语模式的探求

Art-Deco又被称为“装饰艺术运动”风格,19世纪末,它作为欧洲大陆现代建筑的一种探索类型,对欧美国家的建筑领域产生了一定范围的影响。装饰艺术运动是1910年—1930 年风行于世界的一种设计风格,与工艺美术运动、新艺术运动等现代建筑流派共同构成了世界范围内的现代主义建筑运动的供养来源。装饰艺术运动摒弃了困顿于古典风格的审美理念,肯定工业革命带来的工业技术美感。它将建筑材料的纹理、质感、色彩作为审美范畴,同时在造型设计上突出几何形态,擅于运用弧曲线、圆圈、折线等造型。视觉效果比较具备冲击力,现代话语简洁而明快、高耸而轻盈,受到城市高层建筑的青睐。

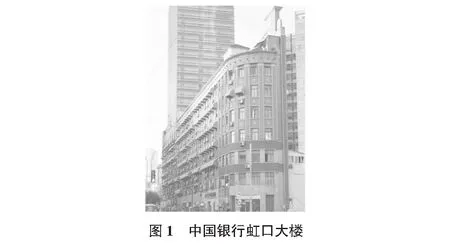

随着Art-Deco在欧美国家的盛行,陆谦受对建筑现代话语的探求也受到其影响。例如,在上海中国银行虹口大楼设计中便有这一话语模式的突出表现。

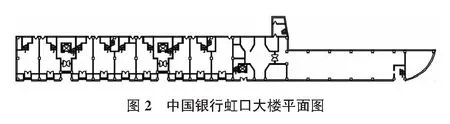

1932年中国银行投资建造原上海中国银行虹口大楼,由陆谦受和吴景奇负责设计(见图1)。由于建筑位于道路的交口,占地扁长,建筑将临街的平面用夸张的弧形代替方正的直线,在保证建筑容积率的情况下减小建筑的压迫感,又可达到美观的效果(见图2);1层,2层之间大梁悬挂在柱子上,增加一层的室内高度,使一层临街面积增大。在建筑立面上,陆谦受设计了两段式立面:在下部分的3层采用“横向”水平装饰作为楼层之间的分割,用花岗石砌筑并带有局部圆形、方形装饰;4层~7层以“竖向”装饰进行窗户之间的分割,采用褐色面砖饰面配以石质横竖线条,具有典型的装饰运动风格特征。如此线条强烈的装饰语汇视觉冲击力强,布局规律,具有一定的韵律感,同时用色彩对比强烈的装饰勒带表现建筑的华丽与庄严,以体现中国银行的经济实力与地位[1]。

在此项目中陆谦受尝试Art-Deco风格和体现,中国银行虹口大厦也成为陆谦受探索中国建筑现代化进程中的代表建筑。

2.2 传统与现代话语的折中模式

在陆谦受的建筑创作初期,除了应用了Art-Deco式的现代话语之外,还同时考虑了如何将中国传统元素与现代建筑话语融合,尝试传统与现代话语的折中模式。在这一探索中,陆谦受的处理手法为以西方建筑手法、建筑风格为主,将中国传统建筑语言融入其中,采用本地特有材料,运用传统装饰式样,创造出专属于那个年代中国式现代建筑。

例如,重建于1933年的中国银行南京分行(见图3),由陆谦受和吴景奇负责设计。在立面上,建筑以泰山面砖作为外墙主要材料,苏州石打光作为勒脚处理,石材的漫射光感典雅古朴;建筑整体量为对称式,平面为基本的矩形几何形体,以银行建筑的功能为第一需求,体现了现代的功能理性。在银行入口处也并未作特别炫耀的处理,而是遵从人流和功能需求设置了矩形平面。建筑整体几乎无装饰且使用颜色清淡的材料,放弃色彩对比强烈的材料和体量对比突出的装饰,代之以朴素、简单的体块突出与缩进来丰富建筑形体。结构上使用钢筋混凝土结构,入口部分以5个长方柱支撑做挑高及退缩处理,将承重结构暴露出来以强调入口。外墙面上,根据空间序列而设的天窗,提供给内部营业大厅均匀的光线,同时天窗也具有通风换气功能。

在传统元素处理上,陆谦受把中国传统大屋顶朝简化的方向处理,呈“三角”几何状呈现。屋顶用中国式的青瓦,屋脊用人造石饰以金色,而这样的实用、简化的处理正是一种“折中”的建筑语言[2]。

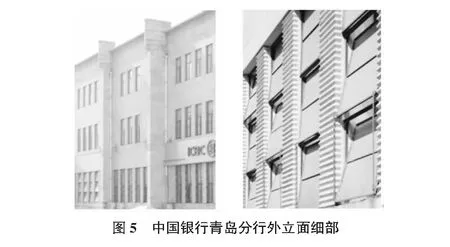

1934年由陆谦受、吴景奇设计的中国银行青岛分行同样是西方新古典主义与中国传统元素结合的例证(见图4)。中国银行青岛分行地上3层,地下1层,L形平面布置以顺应地形。建筑立面花岗岩大方石砌基,崂山花岗岩大方石贴面,同样放弃了强烈的色彩对比;底层窗间墙刻横向凹槽,屋顶檐口下饰有中国传统的“回”字纹,以呼应中国传统建筑元素;主立面两侧墙面在窗套与大门间装饰有密集的横向凹凸发条,强化了主入口位置;主立面的竖向长窗三个一组,纵横各三组(见图5);另一个沿街立面顺应街道转角,把墙体断为三截,层层缩进,酷似我国南方的封火山墙,陆谦受将中国传统装饰元素抽象并简化出来,用神似的几何形构件表现。室内大厅高约18 m,顶层为玻璃钢天花板,大厅内立柱极少,以获得优秀的采光。2层环厅设置成“回”字形,便于顾客流动[3]。

陆谦受以功能和实用性为第一性,将英国现代建筑教育中的理性精神运用于建筑设计中,传统要素仅仅作为装饰且进行简化处理,创造出简洁的中国式现代主义折中建筑。

2.3 现代主义话语模式的尝试

二十世纪二三十年代之后,现代主义建筑大潮席卷了欧美众多国家,也为刚刚起步探索建筑现代话语的中国带来了新鲜而又可贵的养分,这一过程中多位渴慕现代文化的中国建筑师第一时间接受了现代主义的影响,并尝试在建筑创作中予以实践,陆谦受便是其中一位。

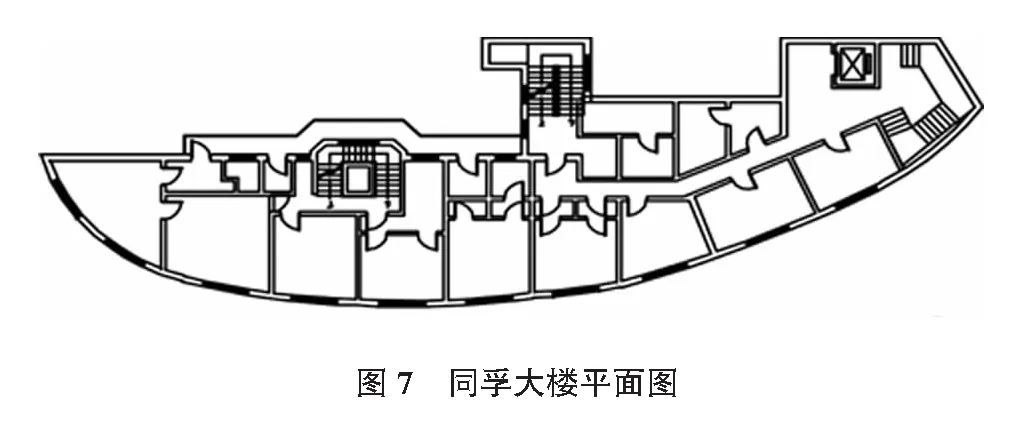

1935年,陆谦受设计的原上海中国银行同孚大楼建成(见图6)。该楼因三面环路,处于边角地形,陆谦受根据地形将公寓平面作弧形布置,减小建筑压迫感,提高容积率,以获得较多的建筑面积。平面功能布置方面,底层为银行营业大厅,弧形柜台和顾客等候廊空间很流畅,每层设置不同面积的职工公寓以满足不同人使用需求(见图7)。建筑的弧形平面继承了Art-Deco风格的虹口大楼的平面,建筑立面却以更为简洁的现代主义风格表现:外墙贴深褐式面砖,窗框用通长横线条处理,表现出简洁的现代主义风格[4]。

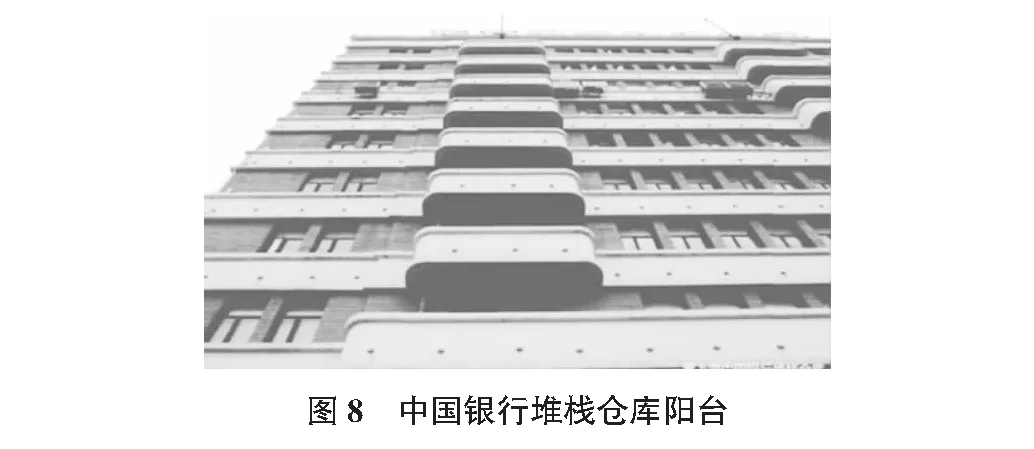

建于1935年的原上海中国银行堆栈仓库,是一栋沿苏州河而建的仓储建筑,由中国银行建筑科设计,钢筋混凝土结构,此项目共11层楼。此项目陆谦受仍然以方正规矩的平面布局来满足办公和仓储功能。在立面部分,以惯有的圆弧和横向水平分割塑造这座建筑,并用材料和色彩的对比将层次划分得更为鲜明,将简洁而利落的现代主义风格表现得淋漓尽致;在各层阳台做圆角处理(见图8),将2层、3层阳台打通成一体,其余各层阳台则较小,利用突出的阳台打破建筑方盒子的形体,在立面的处理上更加大胆、灵活,同时创造出一种简洁的横向韵律感[1](见图9)。

20世纪30年代初,一座致力于“象征中国银行之近代化,表示基础巩固,信孚中外”的上海中国银行大厦邀请陆谦受与公和洋行共同设计(见图10)。在设计方面,陆谦受朝简化和实用的形式处理,外墙面带有局部装饰,是高层式的体量对称关系。而在立面上,建筑用色通体相近,深凹的开窗处理的规矩排列,形成一种理性思考下的整体竖向秩序感,视觉上使建筑更加高大。开窗面饰有中国传统装饰纹样,用顶部阶梯式的处理呼应中国传统建筑中的檐口处理模式,向传统致敬[5]。

陆谦受在后期的建筑中,对现代主义的运用越来越得心应手,装饰语言更少,设计姿态更往“现代主义”靠拢。

3 建筑作品中现代话语的模式演变

3.1 演变路径

陆谦受从Art-Deco到折中主义再到现代主义的过渡,体现了现代话语逐渐强化的趋势。陆谦受在装饰艺术运动的表现形式中融入了本地的文化特色,随着新的建筑思想的涌入,其建筑风格更多地表现出融合了古典主义和中国传统元素的折中主义,直到早期现代主义风格,则呈现出传统造型和现代造型设计的双重性。

路径之一:以功能为先的现代话语模式演变。从最初的Art-Deco风格探索至现代主义风格的尝试,陆谦受都秉承以功能为先的设计理念,而且伴随着时代进程发展,这一观点更加清晰、明确地表达在建筑设计当中,并最终成为主导性要素。例如,在中国银行南京分行中,陆谦受采用了玻璃钢天花板和天窗,表达了他在满足实际需要的高效现代平面布局基础上,在空间序列和洞口设置上的功能主义考虑。而在其设计的弧形处理建筑中,也遵循了以功能为第一考虑因素,同时兼顾美观的原则,例如同孚大楼和虹口大楼均位于道路的交口,弧形的使用不仅仅是为了美化建筑形体,更是为了增大容积率,尽量让建筑达到饱和的状态,同时又不至于造成压迫感。从此也可以看出陆谦受对现代主义更深远的坚持和探索。

路径之二:以简化装饰为主要手段的现代话语模式演变。在陆谦受建筑作品多种现代话语模式的演变过程中,我们可以清晰地看到装饰简洁化的趋势。中国银行南京分行入口5个长方柱的挑高及退缩的处理,以及中国银行大楼入口的双柱运用,都表现了陆谦受将装饰与结构同化的趋势,以创造“无装饰的装饰”。而建筑立面上也展示出简洁化趋势,例如虹口大楼采用白色花岗石和褐色面砖模仿西方古典主义的意味,而同孚大楼则采用简单的线脚,从材料本身的美感出发,用深褐式面砖和浅褐色石材的横纵勒带表现出对装饰的简化,等等。这种建筑的表现一方面体现了建筑思潮的转变,同时也流露出陆谦受对装饰简化的刻意追求和探索。

3.2 演变动因

其一,国际现代建筑风潮的推动。20世纪初正是以欧美国家为代表的现代建筑寻求阶段,期间经历了多种建筑风格的尝试。1925年前后,现代建筑运动大潮掀起,席卷整个欧美国家,逐渐影响至中国。1930年前后,在上海、天津、南京、武汉、青岛以及在日本人侵占的大连、沈阳、长春、哈尔滨等地出现了现代建筑式样。同时,西方现代建筑文化及思想通过报刊杂志、建筑师的交流、建筑教育等方式在中国广为传播。陆谦受作为这个时期的职业建筑师自然而然地受到其影响,并与之同步地进行了建筑现代话语的思考和尝试。

其二,中国近代开埠城市的包容与需求。旧上海、青岛曾是世界列强的租界地,其多样化包容性的城市性格,以及众多海外建筑师的回国等诸多因素的影响,已成为新潮思想发展的沃土,更为尝试新建筑风格的设计师提供施展拳脚的舞台。随着社会和经济的发展,国内外的交流机会增多,人们建筑观念的改变,外来文化影响着我国的各个方面。随着多种多样的西方建筑真实的坐落于人们身边,人们对外来建筑风格从排斥到好奇,从接受到推崇,促使建筑师在创新的道路上行进。

外来建筑技术的传入也为建筑的发展提供了重要动力。建筑结构的裸露在变成现实的同时也成为新颖的建筑处理手法,一度成为人们竞相采用的建筑风潮。

其三,陆谦受英国建筑教育的内在影响。陆谦受作为旅英求学的建筑学子,接受了专业的英国现代建筑教育。英国作为现代建筑早期生发国家,其建筑教育崇尚理性、务实精神,功能为先、简化装饰、欣赏结构、倡导新技术新材料等理念均是其教育体系中的主要因素。而这些内容成为陆谦受建筑创作思想中潜在且稳定的因素,在现代建筑大潮的推动下显露出来,成为其设计风格发展的指引。

4 结语

陆谦受回国投身于中国现代建筑的创作,整体上是在“现代”银行的布局和功能上,加上传统装饰的搭配设计,但仍朝向“装饰”弱化的方向努力。其率先将中国传统建筑要素与西方建筑形式相结合,运用西方建筑设计方法探索中国传统建筑,开创了融合中国传统文化和西方建筑思想的现代建筑模式。陆谦受对建筑风格发展的把握、对建筑风潮的勇敢探索和对中国传统元素的批判性保留,在舶来文化的影响下坚持适合中国的建筑发展之路影响和引导着后世建筑师,更为今日之中国建筑师提供有益借鉴与参考。其设计风格的过渡和转变不仅是其个人的风格转变,更是时代的变迁和缩影。