拉魂腔释义

2020-11-27薛雷

薛 雷

(江苏第二师范学院音乐学院,江苏南京 210013)

在弘扬优秀传统文化的时代背景下,我国传统音乐艺术研究发展势头正旺,越来越多的传统音乐作品、音乐艺术类型成为研究的热点。拉魂腔作为淮海地区具有标志性的传统音乐样式,也受到了学界的关注。近年来,拉魂腔研究成果数量呈上升趋势,尤其是涉及拉魂腔及其相关研究的学位论文更是不胜枚举。然而,以往的拉魂腔研究,无论是对概念的界定,还是对内容与形式的认知,都不够明晰深透。因此,在拉魂腔越来越深受广大学人关注,并对其进行学术探究的当下,对拉魂腔的内涵所指进行梳理与辨析,显得十分必要。笔者以为,从广义上讲,“拉魂腔”这一概念泛指一种“腔调”“声腔”艺术;从狭义上讲,“拉魂腔”这一概念指基于拉魂腔声腔系统形成的具有地方特色的剧种。

一、作为“腔调”的拉魂腔

拉魂腔主要流布于苏、鲁、豫、皖四省交界的淮海地区。无论从渊源上看,还是从形成过程上看,拉魂腔这一称谓都是对其腔调勾魂迷人特色的一种赞美。据《辞海》所述,腔调以“乐律的变动为调,歌声的运转为腔,合指所唱的曲调”[1]1518。拉魂腔是“戏曲艺术的音乐组成部分”[1]1518,其名目中的“腔”是指演唱的曲调。南宋张炎《词源·讴曲旨要》所说的“腔平字侧莫参商,先需道字后还腔”中的“腔”,也是此义。明末时期,词及词的吟唱(词唱)被“曲唱”承继,“‘腔’字‘唱中音乐曲调’之指义体现得越来越明晰,并被人们熟知而使用”[2]。对于“调”,有一种解释说“是指具有比较稳定的曲调和节拍、首尾完整而可独立成篇的音乐个体”[2]。因此,所谓“腔调”是指曲艺艺术或戏曲艺术中早期雏形状态下的音乐形态,也是曲艺艺术或戏曲艺术的声腔音乐形成之前的一种声腔音乐雏形样态。对于拉魂腔来说,其“腔调”是淮海地区民间曲调中最为流行并且无所不在的那部分音乐元素。这就好比我国传统民间曲调中的“八板”,我国各种类型的民间音乐样态中都有它的踪迹,堪称我国民间音乐的灵魂与底色。故而,《中国音乐词典》释“腔调”为“在戏曲、曲艺音乐中,由某一地区或某些地区广泛传唱的基础上逐渐形成的一种特定音调体系”[3]304。

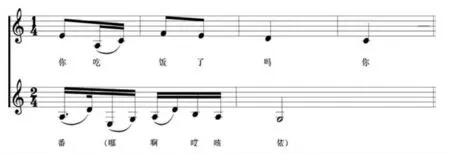

当然,音乐腔调的形成,与其流行地区的方言声调有着密切的关系。我国曲艺艺术和戏曲艺术的唱法讲究“字正腔圆”和“腔随字生”,所谓“腔随字生”说的是“腔”与“字”(方言)两者之间所处的地位与关系。换句话说,不同的方言可以孕育出不同的腔调。拉魂腔主要流布于淮海地区,其早期腔调与淮海地区地方方言存在某种必然的联系。这种联系不仅仅表现在拉魂腔唱词具有鲜明的淮海方言特色方面,而且还体现在拉魂腔“腔调”的艺术渊源上。我们将淮海地区方言腔调与拉魂腔唱腔做简单比照就可以看出,拉魂腔的某些腔调实则由淮海地区的乞讨者在乞讨时所用的方言声调衍化而来。如拉魂腔与传统剧目《喝面叶》“大路上来了我陈士夺,赶会我赶了三天多”的唱腔曲调对比(见谱例1)。

谱例1 淮海地区方言腔调与《喝面叶》唱腔之比照[4]41

拉魂腔中男腔的拉腔曲调,也与淮海地区方言声调之间有着极为密切的关系。徐州方言腔调与拉魂腔男腔拉腔曲调的比照,参见谱例2。

谱例2 淮海地区方言腔调与拉魂腔男腔拉腔之比照

这种移植与借鉴的原因在于汉字是有声调的。每个汉字的字音都是由声母、韵母和声调三部分组成的:声母是一个字发音起始的辅音部分;韵母是指开头辅音之外的其他部分;声调是指整个字音的高低升降。其中,“字调对唱腔曲调的制约作用较大”[5]15,拉魂腔腔调的形成,自然与其流布地区的方言声调有密切关系。拉魂腔流布的淮海地区,各地市方言声调不尽相同。以“徐州”二字为例,如果用普通话读这两字,其调值分别是“35”“55”;如果用连云港海州地区、徐州地区或山东鲁南地区的方言音调来读,“徐”字的读音调值近似“327”,而“州”字的读音接近普通话上声的调值“214”。如果用在歌唱中,“州”必须先下降八度音程到低音“si”,然后上扬六度音程至中音“sol”,从而形成了大跳音程式的调值走向。吸取这样的方言发音唱腔的拉魂腔腔调,既富有起伏跌宕的美感,又彰显了灵动而豪放的特点。可以说,淮海地区方言声调本身就是拉魂腔腔调的来源及组成部分。明代曲律大师魏良辅在《曲律》中说:“南曲不可杂北腔,北曲不可杂南字。”魏良辅所说的“腔”,实际上就是对“字音”和“腔调”的概括。拉魂腔音乐是以其腔调的生成为起始的,这是不争的事实,而其腔调的走向又受淮海地区方言声调的制约。因此,作为“腔调”的拉魂腔,是拉魂腔艺术的初始形态。

二、作为“声腔”的拉魂腔

我国戏曲艺术研究界一向关注对戏曲声腔的探究,因为戏曲声腔构筑了戏曲艺术的基本元素。声腔与腔调的含义是不同的,“声腔具有更广泛的意义,一种声腔可以包括若干种腔调”[3]304。不过,声腔与腔调两者之间还存在着较为密切的关系。声腔是艺术家在长期的艺术实践与经验积累中,对“腔调”不断进行尝试运用和整合发展,最终形成的较为固定的戏曲艺术音乐程式。“声腔”是对戏曲、音乐、剧种定型,以及对戏曲艺术形式进行辨识并描绘其生存发展历程的重要依据,因此淮海地区的拉魂腔在其发展演进的历史进程中,的确具有“声腔”的涵义与指向。

自我国戏曲艺术成熟伊始,以“腔”命名地方戏曲的现象就十分普遍,譬如戏曲界耳熟能详的“昆山腔”“弋阳腔”“余姚腔”“海盐腔”,以及“梆子腔”“拉魂腔”等。我国戏曲界向来有“说戏必说腔,无腔不说戏”的共识,可见“腔”已经成为我国戏曲艺术唱腔音乐(声乐)之总称。我国戏曲文化艺术中,“‘腔’的基本含义是戏曲声乐,也被称作‘声腔’”[6]25。现代对声腔的定义是“通常指有着渊源关系的某种剧种所具有的共同音乐特征的腔调,包括与腔调密切相关的唱法、演唱形式、使用的乐器和伴奏手法等因素在内”[3]349。一般来说,“声腔”这一概念包括以下基本内涵:(1)指某些不同的地方戏曲音乐,它们基本上同出一源;(2)指在总的音乐规律方面有着明显的共性并由此形成的体系;(3)在流变的过程中,同一源流又具有地方特性的戏曲音乐[7]。元代至清代中叶,我国剧种名称与声腔名称得以相互通用,特别是随着声腔的广泛传播和繁衍,“一些剧种在腔调和演唱特点上更加具有了共同或相似之处,并体现出彼此共同的血缘关系,这也就是人们通常所说的‘声腔系统’”[8]1。因此,作为“声腔”的拉魂腔,是指那些具有代表性且常用的拉魂腔主腔,而不是指那些使用较少、不具有典型性的唱腔,更不是指拉魂腔剧种中使用的所有唱腔。

作为声腔的拉魂腔,其音阶调性是以五声音阶为基础的D 宫调为主调的调式音阶结构。拉魂腔的调式运用有两种方式:一种是D 宫调接D 徵调;另一种是D 宫调接A 宫调或G 宫调。可见,拉魂腔声腔深受梆子腔和皮黄腔之影响,这是其流布的地理区域所致。此外,拉魂腔声腔多用“闪板”即板后起腔,在拉魂腔强拍弱位上起唱,并连续运用切分节奏。这样的板式运用可以使声腔轻快跳跃,达到快而不断、散而不乱、颇具活力的艺术效果,因此拉魂腔戏曲箴言中有“闪是巧”的说法。另外,拉魂腔声腔板体结构深受我国南北戏曲声腔曲体结构的影响。南方戏曲声腔曲体结构的主要样式是曲牌体,北方戏曲声腔曲体结构的主要样式是板腔体,拉魂腔声腔曲体结构的样式既不是曲牌体,也不是板腔体,而是这两种声腔曲体结构样式的结合,通常被称为“综合体”。拉魂腔声腔还有一个重要而鲜明的特征,那就是“拉腔”技巧的运用。拉魂腔的女腔“拉腔”,常常在整段乐句尾音处突然翻高八度,拖一个小小的、上扬的音程尾巴,并用假声演唱,以展现女腔明快野艳、风情万种的特征。拉魂腔的男腔“拉腔”主要是在句尾有一个下行大二度的级进音程,用真声演唱,并伴有“安依”“安哪”“依呀”“呐啊依”“呐哈依”等衬词的运用。拉魂腔之所以魅力无穷,主要原因是善于运用“拉腔”艺术。

三、作为“剧种”的拉魂腔

在戏曲艺术语境下,剧种是与腔调、声腔相互关联、缺一不可的戏曲要素。作为剧种的拉魂腔,主要指流布于苏、鲁、豫、皖四省交界的淮海地区,运用这一声腔演唱的地方戏,包括淮海戏、柳琴戏和泗州戏,以及周姑子(也称“肘鼓子”)、茂腔、五音戏等地方剧种。我国戏曲现存剧种300 多个,如果从声腔角度进行划分,可以划分为四大声腔系统和三大声腔类型,拉魂腔是属于三大声腔类型中的“歌舞类型诸腔系和民间说唱类型诸腔系”的地方剧种。《中国大百科全书》(戏曲·曲艺卷)载:“拉魂腔原系由明清俗曲发展而来的一支腔系,在鲁南、苏北、皖北等地形成了不同的戏曲剧种,如柳琴戏、淮海戏、泗州戏、五音戏以及茂腔、周姑子等。”[6]253流布于淮海地区的拉魂腔剧种从行政区划上看,淮海戏主要流布于江苏省淮安、连云港以及宿迁的部分地区;柳琴戏主要流布于山东省南部和河南省东部,以及江苏省徐州与宿迁等地区;泗州戏主要流布于安徽省北部地区。另外,茂腔和周姑子主要流布于山东省的高密、胶州、潍坊、青岛和日照等地区,五音戏主要流布于济南、淄博等地区。这些拉魂腔剧种都是拉魂腔声腔系统下的同宗同源剧种,它们在艺术表现上具有许多共性,又体现了各自的个性特点及艺术特色。显然,作为“剧种”的拉魂腔,是有着自身鲜明的地方特点的,这是拉魂腔剧种流布地区方言声调的塑型所致,也是流布地区的民歌、器乐、歌舞音乐、曲艺音乐、戏曲音乐的影响所致。

我国戏曲艺术发展史表明,腔调和声腔贯穿于戏曲生存与发展史的全程。腔调是“在戏曲、曲艺音乐中,由某一地区或某些地区广泛传唱的基础上逐渐形成的一种特定音调体系”[3]304,而“腔调与声腔的涵义不同,声腔具有更广泛的意义,一种声腔可以包括若干种腔调”[3]304。也就是说,戏曲腔调与戏曲声腔虽然在音乐形态上不尽相同,但是两者之间有着密不可分的血缘关系。拉魂腔腔调来自淮海地区方言土语的音调,也从地方民间歌曲、器乐、歌舞音乐、说唱音乐以及戏曲音乐中汲取了不可或缺的养分。这不仅体现在拉魂腔由“腔调”到“声腔”的转化事实上,而且体现在使用拉魂腔的戏曲的艺术特色上。譬如:淮海地区颇具地域特色的劳动号子、生活用语音调往往成为拉魂腔腔调和声腔的源头;当地农民在赶车、耕地时斥喝牲畜的腔调被借鉴发展成拉魂腔的“喝鸣调”;当地农妇的哭泣腔调被拉魂腔吸收发展成拉魂腔女腔常用的“悲腔”。另外,淮海地区十分流行的“凤阳歌”“叠断桥”“银纽丝”等小调俗曲,也为拉魂腔所吸收,经过拉魂腔艺人的实践、甄选与改造,最终成为拉魂腔固定的声腔曲牌。相对于拉魂腔声腔而言,拉魂腔腔调是拉魂腔音乐早期的一些片段性曲调,也可以视为一种带有相当大的尝试性或实验性的拉魂腔声腔。其实,只有那些被拉魂腔艺人和观众认可与接受的拉魂腔腔调,才能最终成为拉魂腔声腔,在此基础上形成拉魂腔剧种。

总之,拉魂腔戏曲艺术是遵循着先有“腔调”、再有“声腔”、后有“剧种”的路径发展演进的。拉魂腔腔调到拉魂腔声腔的转化发展之所以值得关注,是因为“作为戏曲的音乐系统,声腔占着生命线的关键位置,它们已成为检验一个剧种成熟程度的一把标尺,可以这样说,戏曲剧种从萌芽到形成,从茁壮成长到日趋成熟,都是以声腔为主体的综合”[8]21。具有淮海区域文化色彩和风格特征的拉魂腔的腔调和声腔,只有做到“入乡随俗、腔随字改和依字行腔”,才能发展成拉魂腔剧种。换言之,是拉魂腔声腔的生成与成熟,决定了拉魂腔剧种的形成与发展。拉魂腔戏曲艺术从“腔调”到“声腔”再到“剧种”的发展历程,可以说是我国戏曲艺术发展的缩影。