波浪作用下可渗沙质海床模型相似率研究*

2020-11-27孙天霆王登婷李岩汀刘清君

孙天霆, 王登婷, 李岩汀, 刘清君, 黄 哲

(南京水利科学研究院, 港口航道泥沙工程交通行业重点实验室, 江苏 南京210024)

近年来, 石油、 天然气和金属矿物等海洋资源的开发以及海洋空间利用日益引起国内外的高度重视, 海洋的开发利用已成为人类21 世纪支柱性技术产业之一, 从而为海洋工程科学与技术的发展提供了前所未有的机遇和挑战。 然而海洋环境极端恶劣, 在海洋工程设施建设与使用中, 海床渗流除造成波浪衰减外, 还会在海床上建筑物(防波堤和平台、墩柱等)基床上产生渗透压力和渗流力, 影响建筑物的稳定性, 严重的还会引起海床沙土液化, 造成建筑物倾斜和位移, 存在巨大的生命和财产损失风险。 因此, 研究波浪与可渗海床的相互作用具有重要的工程意义和学术价值。

国外早在20 世纪40 年代就对波浪周期荷载作用下海床土体动力反应等一系列海洋土力学问题展开了研究, 但我国直到20 世纪70 年代随着北海油田的开发才真正引起了人们的重视, 开始对波浪作用下海床的动力响应进行研究。 从70 年代至今, 为了验证各种理论(主要是弹性解)的正确性和适用范围, 国内外学者在理论分析的同时也进行了大量的模型试验研究。 这些试验大都证明了在原来设想的波浪作用下海床中存在孔压幅值随深度的衰减和孔压、 有效应力的相位迟滞现象, 如Sleath[1]通过波浪与海床相互作用的水槽试验研究, 发现了海床孔隙水压力与波形的不同步现象; Tsui 等[2]通过试验进一步确认了这种相位滞后现象; 高学平等[3]基于直立堤前海床冲刷形态相似, 给出了模型沙的比尺取值范围, 并推导出堤前相对粗沙型冲刷坑的比尺关系; 王立忠等[4]采用波浪水槽模型试验的方法, 研究波浪荷载作用下沙质和粉质海床的孔压响应问题, 发现对于沙质海床, 其内部超静孔压不会出现累积,而粉质海床孔压累积现象非常明显, 但土工布可以显著降低粉质海床的超静孔隙水压力累积, 起到防止海床液化的作用; 钟佳玉等[5]采用波流水槽模型试验的方法, 研究了规则波和不规则波作用下沙质海床的孔隙水压力响应问题, 主要考虑不同深度、 波高及周期对孔隙水压力的影响;Zhang 等[6]进行了规则波作用下, 波浪与沙质海床相互作用的物理模型试验, 探讨最大孔隙水压力随海床深度、 波周期的变化规律, 以及孔隙水压的相位滞后现象和由于海床底部摩阻作用的波高衰减现象。 Zhang 等[7]进行了规则波作用下, 波浪与均匀混合海床相互作用的物理模型试验, 发现含泥量对海床液化有重要影响, 在高含泥量条件下, 由于海床渗透性降低, 易发生液化。

但上述波浪物理模型试验只关注于模型试验本身, 提出的相关计算公式及影响因子变化规律也仅适用于模型, 试验结果并不能完全应用于实际工程中。 这主要是由于波浪与建筑物相互作用的模型试验系统采用重力相似准则, 即Froude 数相似, 并不能简单适用于波浪与海床相互作用的水-沙系统。 若将海床同样按重力相似进行模拟, 则模型沙尺寸将过小, 如沙质海床在实验室中将被过度缩小为比淤泥还细的形态, 二者力学特性有本质不同。

近年来, 土工离心模型试验也逐渐应用于波浪与海床相互作用的模拟研究中[8-10], 其本质是将按照相应比尺缩小的土工模型置于高速旋转的离心机中, 让模型承受大于重力加速度的离心加速度的作用, 以补偿由于模型缩尺带来的土工构筑物自重的损失, 使模型与原型土体的应力状态保持一致[11], 这也是离心模型试验对土体模拟的最大优势所在。 但离心模型试验也具有一些局限性:离心模型试验中, 颗粒尺寸比尺一般为1∶1, 与其他几何尺寸的比尺不同, 不满足相似关系, 导致模型力学特性与原型存在一定差异, 即颗粒尺寸效应; 扩散、 渗流和蠕变时间的比尺也无法统一,须根据具体问题进行近似取舍。 同时, 由于离心机模型箱尺度的局限, 离心设备无法很好地解决波浪的消能问题, 不能实现波浪推进过程的物理时程模拟[12], 其模型施工难度、 试验成本等也远高于常规波浪模型试验。

因此, 在采用重力相似准则的波浪模型试验系统的基础上, 提出一种波浪作用下实验室内模拟海床的相似准则和模拟方法, 对于相关波浪模型试验研究的开展具有重要意义。

1 模型设计

1.1 试验设备及量测仪器

波浪与海床相互作用的物理模型试验在南京水利科学研究院河流海岸研究所波浪水槽中进行,见图1。 该水槽长40 m、 宽0.8 m、 深1.0 m。 水槽的一端配有推板式不规则波造波机, 可产生规则波和不同谱型的不规则波, 水槽两端均配有消浪缓坡用于吸收波浪。

图1 试验波浪水槽(单位: m)

1.2 模型沙选取及试验波浪条件

模型沙的选取主要依据中值粒径d50来区分。基于Jensen 等[13]、 Engelund[14]、 Le Mehaute[15]以及Burcharth 等[16]对水力梯度I 的推导, 给出原型与模型的多孔介质粒径比K=dp为原型的多孔介质材料的粒径,dm为模型的多孔介质材料的粒径)与模型几何比尺λ 的关系:

式中: α0、 β0为常数; n 为多孔介质的孔隙率;vp为原型多孔介质中流体流动速度; ν 为水的运动黏滞系数。

式(1)表明: 对于完全层流的情况, 多孔介质中流体流动速度vp较小, ξp→0、 K→λ1∕4; 对于完全紊流的情况, 多孔介质中流体流动速度vp较大, ξp→∞、 K→λ; 对于完全层流和完全紊流之间的过渡段, 多孔介质粒径比K 介于λ1∕4~λ。

假设波浪在海床中的传播为完全层流的情况,则根据式(1), 原型与模型的海床粒径比与几何比尺的关系为K==λ海床=λ1∕4。 根据实验室条件,选取模型几何比尺λ=3.94, 则海床比尺λ海床=λ1∕4=1.41, 时间比尺λt= λ=1.99。

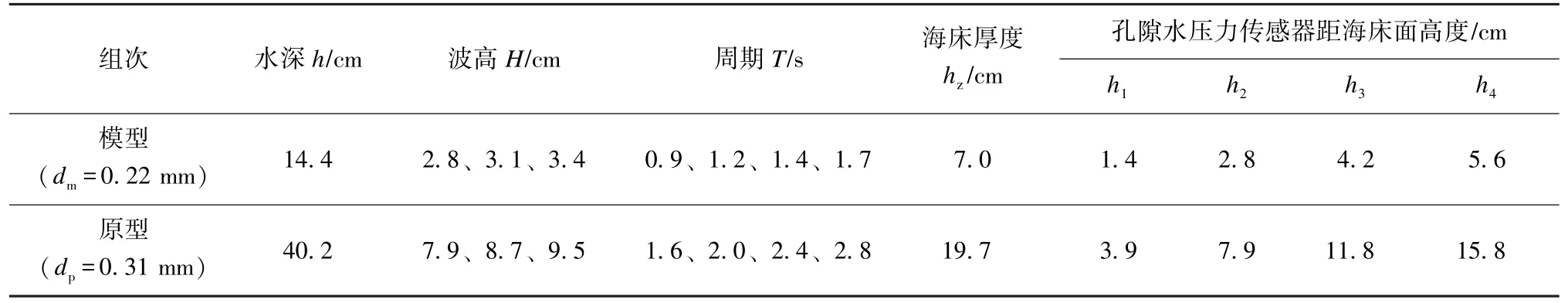

据此, 选取中值粒径d50为0.31 mm(原型)和0.22 mm(模型)两种级配均匀的模型沙, 并对试验原型值和模型值波浪条件进行选取。 试验采用规则波, 最小入射波高H 为2.0 cm, 最小入射波周期T 为0.8 s, 均符合《波浪模型试验规程》[17]对原始入射波的规定, 避免了水的黏滞力和表面张力对试验测量精度的影响。 不同入射波高H、 周期T 及水深h 的试验组合见表1。

表1 试验波要素

1.3 模型及传感器布置

试验模型及传感器布置见图2。 试验中海床试验段长度为2 m, 为消除试验段前后平台对波浪的影响, 在中点处设置1 个波高传感器, 用于采集浅水变形后稳定的试验波浪要素; 波高传感器正下方海床内部沿高度方向设置1 排(4 个)孔隙水压力传感器, 用于测量海床孔隙水压力沿高度方向的分布情况。 试验的不同海床厚度hz以及各孔隙水压力传感器距泥面高度h1~h4见表2。

图2 模型及传感器布置(单位: m)

表2 海床厚度及各孔隙水压力传感器位置分布

2 试验结果及分析

根据模型几何比尺λ=3.94, 选取海床比尺λ海床=λ1∕4=1.41 设计的海床孔隙水压力的试验结果见图3。 可以看出, 海床孔隙水压力沿高度方向基本呈衰减的趋势, 高度h1处传感器由于距海床面较浅, 此处孔隙水压力原型值(dp=0.31 mm)与模型换算值(dm=0.22 mm)受海床影响程度相对高度h2~h4处较小, 因此该处孔隙水压力值与海床面波浪压力理论值较接近, 吻合程度相对较好;高度h2和h3处传感器在海床内部, 受不同组次波高、 波长等因素影响, 海床面处波浪动水压力不同, 导致海床内部孔隙水压力值也有较大差异,数据点基本呈条状带分布; 高度h4处传感器距海床面最深, 孔隙水压力受海床多孔介质的阻力作用影响充分, 导致不同组次该处孔隙水压力值较接近, 数据点较密集。 但总体而言, 试验结果孔隙水压力原型值(dp= 0.31 mm)与模型换算值(dm=0.22 mm)吻合程度一般, 除高度h1处外,高度h2~h4处模型换算值均比原型值偏大, 高度h1处孔隙水压力模型换算值总体偏大约2.1%, 高度h2处孔隙水压力模型换算值总体偏大约27.9%, 高度h3处孔隙水压力模型换算值总体偏大约33.6%, 高度h4处孔隙水压力模型换算值总体偏大约41.0%。

图3 按模型几何比尺与海床比尺关系为λ海床=λ1∕4的分层试验结果

因此, 按模型几何比尺与海床比尺关系λ海床=λ1∕4设计的波浪与海床相互作用试验存在不合理之处。 这主要由于根据理论推导, λ海床=λ1∕4仅适用于完全层流的情况, 如地下水通过致密多孔介质的渗流运动, 与达西定律适用的情况基本一致。但波浪作用下海床内部的孔隙流动虽然由层流运动占主导, 但仍介于完全层流和完全紊流之间的过渡区, 是一种“强层流、 弱紊流” 状态, 其海床比尺λ海床范围为λ1∕4~λ。

为此, 基于原型孔隙水压力与模型值相似的条件, 提出一种实验室内模拟沙质海床的相似准则和模拟方法, 仍认为波浪作用下海床内部的孔隙流动由层流运动占主导, 但同时具备一定紊流的特征, 假设原型与模型的海床粒径比K 与几何比尺λ 的关系为K=λ海床=λ1∕3。 根据实验室条件, 选取模型几何比尺λ = 2.80, 则海床比尺λ海床=λ1∕3=1.41, 时间比尺λt= λ =1.67, 选取中值粒径d50为0.31 和0.22 mm 两种级配均匀的模型沙。 按该模拟方法修改模型比尺关系后, 试验不同入射波高H、 周期T 及水深h、 海床厚度hz以及各孔隙水压力传感器距泥面高度h1~h4的组合见表3。

表3 比尺关系修改后试验波要素、 海床厚度及各孔隙水压力传感器位置分布

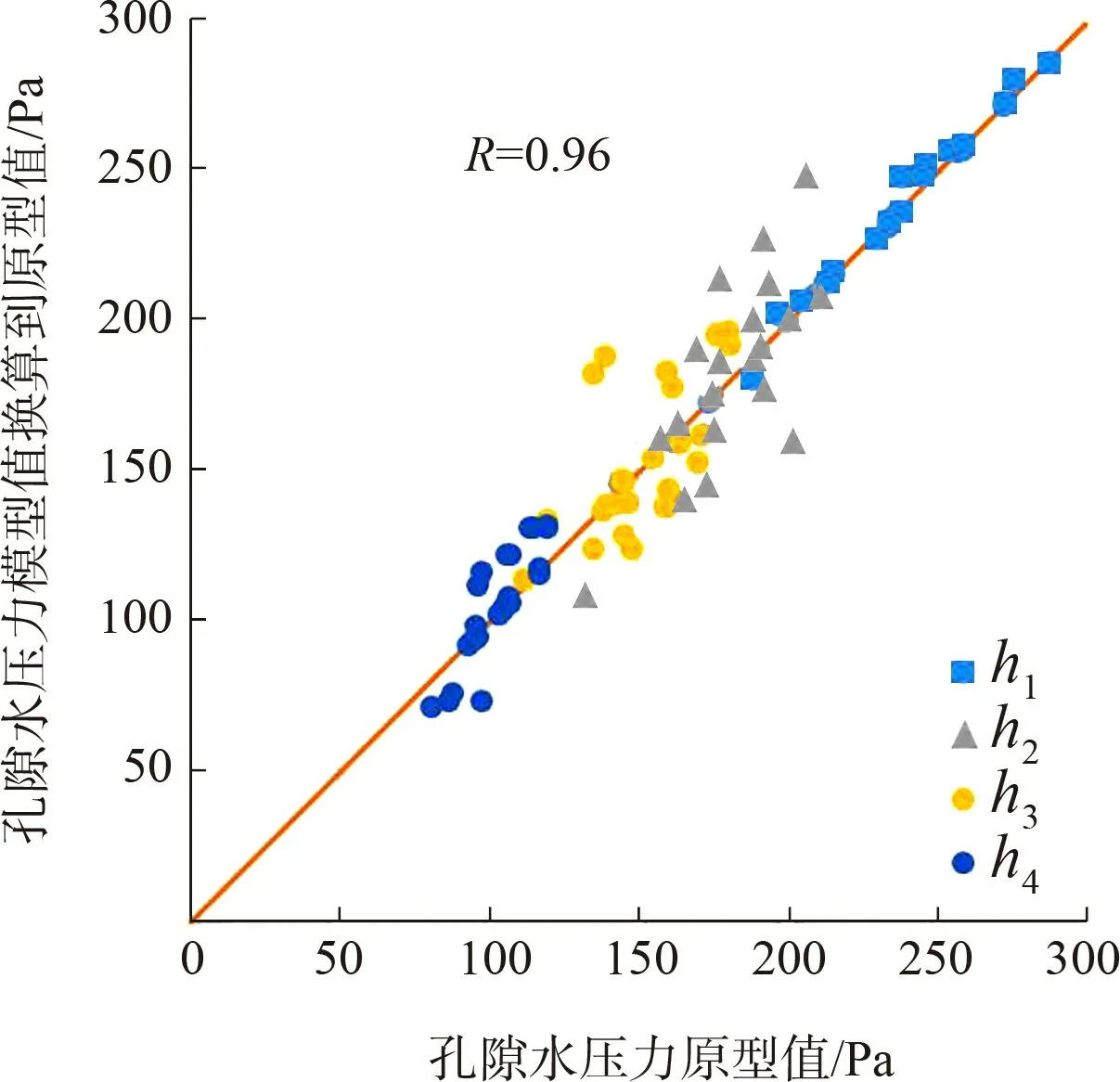

根据模型几何比尺λ=2.80, 选取海床比尺λ海床=λ1∕3=1.41 设计的海床孔隙水压力的试验结果见图4。 可以看出, 海床孔隙水压力沿高度方向基本呈衰减的趋势, 高度h1处传感器距海床面较浅, 受海床多孔介质的阻力作用影响较小, 孔隙水压力原型值(dp=0.31 mm)与模型换算值(dm=0.22 mm)与海床面波浪压力理论值较接近, 吻合程度最好; 高度h2和h3处传感器在海床内部, 不同组次孔隙水压力值有较明显差异, 数据点呈条状带分布; 高度h4处传感器距海床面最深, 孔隙水压力受海床多孔介质的阻力作用影响充分, 导致不同组次该处孔隙水压力值较接近, 数据点较密集。 总体而言, 试验结果孔隙水压力原型值(dp=0.31 mm)与模型换算值(dm= 0.22 mm)吻合程度较好, 相关系数R=0.96, 高度h1~h4处原型值与模型换算值的平均误差为1.41%(图5)。

图4 按模型几何比尺与海床比尺关系为λ海床=λ1∕3的分层试验结果

图5 按模型几何比尺与海床比尺关系为λ海床=λ1∕3的试验结果

因此, 按模型几何比尺与海床比尺关系λ海床=λ1∕3设计的波浪与海床相互作用试验可较好地模拟波浪与海床相互作用时海床内部孔隙流动的“强层流、 弱紊流” 状态。 该模拟方法可较好地用于可渗沙质海床的实验室模拟。

3 结论

1)若假设波浪在海床中的传播为完全层流的情况, 按原型与模型的海床粒径比与几何比尺关系K=λ海床=λ1∕4选取海床比尺, 海床孔隙水压力原型值与模型值吻合程度较差, 模型换算值比原型值平均大34.1%。 这是由于波浪作用下海床内部的孔隙流动虽然由层流运动占主导, 但仍介于完全层流和完全紊流之间的过渡区, 是一种“强层流、 弱紊流” 状态, 其海床比尺λ海床范围为λ1∕4~λ。

2)基于原型孔隙水压力与模型值相似的条件,提出一种新的实验室内模拟沙质海床的相似准则和模拟方法, 仍认为波浪作用下海床内部的孔隙流动由层流运动占主导, 但同时具备一定紊流的特征, 按模型几何比尺与海床比尺关系λ海床=λ1∕3选取海床比尺可较好地模拟波浪与海床相互作用时海床内部孔隙流动的“强层流、 弱紊流” 状态。孔隙水压力原型值与模型值吻合程度较好, 相关系数R=0.96。

3)本文提出的实验室内模拟海床的相似准则和模拟方法可较好地用于波浪作用下海床孔隙水压力原型值与模型值之间的换算, 解决水-沙系统的比尺效应问题, 对于相关波浪模型试验研究的开展具有重要意义, 并可应用于实际工程。