在斯坦福大学的日子

2020-11-20顾艳

顾艳

我現在居住在美国历史名城莱克星顿,离首都华盛顿不远,属于东部;而斯坦福大学在旧金山湾区的硅谷区域,属于西部。东西部有着一定的时差,也有着气候方面的不同。如果说旧金山四季如春,那么华盛顿这边就四季分明,到了冬天大雪纷飞,积雪厚厚的,有点像中国的北方气候。

在加州,无论是旧金山还是洛杉矶,华人随处可见,就是在斯坦福大学和伯克利加州大学,也拥有着不少中国留学生。然而,在我们现在居住的这个莱克星顿小城,亚洲人很少,中国人就更少了。我们住的小区只有我们一户中国家庭,邻居们基本都是华盛顿和李大学与弗吉尼亚军事学院的洋人教授。他们不会说中文,跟我们学会了“你好”“谢谢”“再见”等词汇就开心极了。

因为华人少,莱克星顿小城根本不可能有中国超市。我们十天半月,就去一趟弗吉尼亚大学所在的夏洛茨维尔小城的中国超市。从前在斯坦福大学,开车到旧金山市区一个多小时,我们就嫌太远了;如今来回开上七八个小时的高速,都已习以为常。想起斯坦福大学,我实在是蛮喜欢的。它不仅校园大,还有着贵族一般的气息;但学生们却喜欢把它比喻成大农庄。

住在斯坦福大学的校园里

一

2009年秋,我访学于斯坦福大学。那时,我女儿解芳已是东亚系博二学生。我的写作已近30年,距我访学于伯克利加州大学和夏威夷大学也过去了十年。一个作家如果不停下来充电学习,那么可想而知在各方面的知识储备量便会日益减少。那你的写作又如何走得远呢?因此,再一次停下笔来潜心读书是我的选择。

我女儿本来住在校内的公寓,是一栋二层楼的小木屋。楼上三间卧室,分别住着三个女生。楼下是公共厨房、餐厅、卫生间和洗澡间。洗衣房则在小木屋外面的回廊边上,但需要投硬币才能使用。由于我的到来,我们就申请到了校内的一套两居室公寓。那是一栋十层的高楼,我们的两居室在三楼。校内公寓,房间里都有所需的床、沙发、书桌、书橱、电炉等,不需要自己买家具,搬家十分方便。

斯坦福大学校园很大,从公寓到东亚系教学楼,骑自行车需要二十来分钟。学校为学生们提供免费公交车,只要不是双休天和节假日,免费公交车大约十分钟一班。私家车不能开进教学区,自然公寓楼门口的停车场便像鸟一样地停满了汽车。初来乍到时,我对一切都是新鲜的、好奇的。第三天一大早,我去东亚系教学楼就不想坐免费公交车了。我决定认认路,独自走过去。谁知我走着走着,都不知道走到哪里去了,只见一大片一大片的草地,茫茫苍苍,路上根本没人。我想原路返回,却不认得来时路。

那时我用的不是智能手机,没有地图。无奈之下,在一个交叉路口,我选择了左转后,看见了几栋小木屋,接着在一个小木屋门口,还看见了一个大约30多岁的洋人学生,赶紧上去和她打招呼问路,才知道我是走反了方向。我一直走到斯坦福校园最偏僻的地方,如果再往前走都快到斯坦福后山了。不过,那天我虽然差点把自己走丢了,但收获很大。也就是说,我到斯坦福大学的第三天,就把大半个斯坦福校园逛遍了,并且还知道斯坦福有个后山,是赏景、散步的好地方。

我后来喜欢踩自行车去教学楼。当年东亚系所在的教学楼是斯坦福大学的“眼睛”,集中了图书馆、胡佛塔、钟楼、教堂、书店、罗丹雕塑群等主要建筑。那些红瓦黄墙的建筑,具有一种既精致又粗犷开阔的美。斯坦福大学没有围墙,是开放型的校园,几乎每天都有来参观的旅游团体;其教堂更是吸引着不少年轻人来这里举行婚礼。

斯坦福大学有非常优秀的教授,有世界著名的哲学家、经济学家等。它的学生来自世界各地,虽然文化与肤色不同,但都勤奋好学。无论草坪、饭厅还是图书馆,到处都可看见捧着书本读书的人。我特别喜欢斯坦福图书馆,那豪华的装饰和藏书的丰厚,坐在图书馆心里便感到踏实、从容;更何况它一直开到凌晨一点,而且借书没有数量限制;通常一借能借一个学期。

学校里经常有世界各地的著名学者和作家前来演讲。虽然我不是场场都去,但会选择一些自己比较感兴趣的去听。学校的好处是什么呢?就是在听大师们的讲座时,让你接受到最新的理念,从而改变自己的思维方式,更新自己的观念。我来到斯坦福大学除了学习,还有交流。与那些不同国籍、不同文化背景、不同肤色的教授和学生相处在一起,能了解和学到很多东西,积累不少素材;同时,我也力所能及地介绍一些中国作家的优秀作品给一些研究中国当代文学的学者们。

那时候我白天忙着听课,晚上忙着写从杭州带过来的长篇历史小说《辛亥风云》的下半部。这年我已经五十出头了,虽然很拼,但看见斯坦福大学的学生不仅读书用功、兴趣广泛,而且相当独立能干,真是又羡慕又佩服。相比国内大学,斯坦福大学的学生很少有三五成群聚在一起闲聊的,大家各忙各的事,总有做不完的功课、写不完的论文,熬夜到凌晨两三点钟是很正常的。

斯坦福大学一年有三个学期,通常两个多月为一个学期。学生们修学分并不轻松,压力很大。每堂课的学生就那么几个人,或十几个人,想蒙混过关都不行。学生们必须在课前预习,上课时才能发言和对话;如果不预习,教授一眼就能看出来,自己也会感到很丢脸。从前在国内的大学里读书,总是有逃课和偷懒的时候;可在斯坦福大学我真正体会到了认真、严谨、勤奋和一丝不苟。

有一次,我在斯坦福大学东亚系参加一个学术会议,遇上了夏威夷大学的安乐哲教授。他是一个比较哲学家,早年翻译的中国哲学经典有:《论语》《孙子兵法》《孙膑兵法》《淮南子》《道德经》《中庸》等,其对中国哲学独特的理解和翻译方法,改变了一代西方人对中国哲学的看法,从而使中国经典哲学的深刻含义,逐渐被西方人所接受。

那天,安乐哲教授的发言是有关《论语》的话题。他说:“孔子的思想不依赖严格的超越性原则,没有神与世界、存在与非存在、主体与客体、心与物、本质与现象等方面的二元对立。孔子倾向于把问题放在语境和传统的背景中,以相互依存的两极性概念来进行说明和表达。另外,孔子思想确然有助于鼓舞西方哲学家创造新的思维模式。”安乐哲教授发言时举止潇洒,伴随着抑扬顿挫的英语语调,在台上显得很有风采和魅力。会后,他赠我一本他与郝大维合著、何金俐翻译的《通过孔子而思》(北京大学出版社2005年8月版)。

在斯坦福大学通过参加学术会议,便能结识一些来自美国学界的优秀学者,从他们身上我学到了丰富的知识。后来,我被斯坦福大学东亚中心邀请举办一个讲座,我为学生们讲座的题目是《历史叙事与文学虚构——辛亥革命的前世今生》。我的演讲受到了教授和学生们的欢迎。没想到海外的学者和学生,对中国辛亥革命时期的这段历史非常感兴趣,还要求我《辛亥风云》出版后告诉他们,他们会网上邮购。两年后,据说有一华裔导演不会讲中文,却受到我演讲的启发,拍了一部《秋瑾》的电影,还相当受欢迎。

二

斯坦福大学的教授来自世界各地,有着不同肤色、操着不同口音的英语,但一个共同点是都非常敬业。美国培养教师的途经与国内不同,国内高校读博士时并不做助教,拿到博士学位后找到教职即可做教师;而在美国不是这样的。在美国教师是一类职业,亦须专门训练。斯坦福大学设有教学中心(Center for Teaching and Learning),专门为即将担任助教工作的研究生,提供相关培训课程。例如,在文学、文化和语言学部(Division of Literatures, Cultures and Languages),研究生们将承担部分语言课程的教学工作。在此之前,学生们必须上一门名为“第二语言教学”的课。这门课旨在教学生们,掌握从学习者角度出发的语言教学方法。

也就是说,这些准助教们将学习如何设身处地、从学习者的智力和实际语言水平出发,教授新的语言知识和运用技巧。等他们对制订课程大纲驾轻就熟,对语法、阅读、写作,以及对话各部分的作用了若指掌,对学习者的各种表现能予以准确判断和回应,等一切都准备停当,准助教们才能名正言顺地踏入教学殿堂。

助教如斯,何况教授。教授们既以学术为业,必然久经沙场。早在学生时代,必已接受种种训练。如何将一己研究转化成知识授予学生,如何引领学生迈向学术之途,自然不在话下。事实上,在美国当教师并非易事,除了当教师前的各种预备和训练,教授任何一门课程,均要在课程结束时接受学生们的评判。评判条目从课程安排到教师的课堂表现,从教材编订到教师对辅助器材的运用;事无巨细,无不经受学生们火眼金睛的锤炼。若是学生评估太差,该教師恐怕再难担当重任。因此做了六年助教,考核不及格丢了饭碗的也不在少数。

我女儿的老师海登·怀特,是当代著名思想史家、历史哲学家和文学批评家。记得2007年他来过上海,并且在华东师范大学做过学术演讲。

人们常说,讲台前执鞭和书桌前研究是两码事。两者兼备,实在难能可贵。海登·怀特,就是这样一个难能可贵的人。学问高,常给人智力与精神的启蒙。而我女儿解芳偏偏幸运地遇到他,做了他的学生。海登怀特在比较文学系教书多年,以“记忆、历史与当代小说”(Memory, History & Contemporary Novels)一课最为著名。后来,他又新增一门“精神分析解释学”(psychoanalytic hermeneutics)以飨学生。

海登虽年过古稀,却依然精神矍铄。在美国,无论教授抑或助教,但凡开课,必在课余设办公室时间(office hour)为学生答疑解难。少则一小时,多时两个钟点。而海登逢周二、周四授课;周三竟腾出一整天与学生见面。有时,约见的人太多,索性将周一也搭了进去。解芳通常在周三上午十点,去海登的办公室和他聊天。他有时和解芳聊课上的内容,有时对解芳正在着手的研究议题加以评论。偶尔,也会聊到生活。海登是一个很风趣的人。

第一次见面的时候,他问解芳:“你有英文名字吗?”解芳回答他:“没有,因为中文名字已经足够了。”他说:“几年前,我在中国演讲的时候,许多学生过来和我聊天,他们都有英文名字。可以想见,英文名字在中国该有多时髦啊。”解芳说:“因人而异吧!即使取英文名字,也不是一件容易的事。”他又问:“你的中文名字有什么含义呢?”解芳道:“芬芳、香草的意思。”他思忖片刻,说:“你觉得Laura这个名字怎么样?它和你的中文名字很相似,指的是月桂花冠。”他又说:“你知道意大利诗人彼特拉克(Petrarch)吗?他的诗很优美,劳拉是他的心上人,他写了许多优美的爱情诗给她。”解芳听后哈哈笑起来。她很喜欢这个英文名字,就欣然接受了海登的建议。

海登对学生,总是充满热情、无比认真的。有一次,解芳写信向海登讨教有关拜物教(fetishism)的问题。他回信告诉解芳,应该读一读Bill Pietz写的一篇文章。后来他知道解芳找不着那篇文章,他就又搜罗了几篇相关论文,连同Bill Pietz那篇文章,一起寄给了解芳。他还让解芳具体讲讲看法,以便下次会面时能有所准备,能给解芳提供最好的建议。他不仅授业解惑,还教人待人接物之道。有一次,解芳在约定的时间去见海登,可他还在与另一位学生聊天,解芳只好在他的办公室门口耐心等待。过了许久,解芳听见海登对那位学生说:“咱们下次再聊吧,现在你已经占用了另一个学生的时间了。”他打开门,看见解芳席地而坐,对那个学生:“看,Laura已经等很久了。”然后,他冲着解芳说:“你该直接敲门,进来打断我们,不该在门口干等。”等解芳走进他的办公室,他又补充道:“这种情况下,太有礼貌是不必要的。”

海登也有固执的一面。有一次,轮到一个叫丽兹(Liz)的女孩做报告。丽兹勤勤恳恳,在课前写了长长几页草稿,准备照本宣科。孰料,报告伊始,海登便开腔道:“丽兹,你该试着脱稿做报告。”丽兹辩解道:“脱稿的话,我会紧张。一紧张,就语无伦次了。”可是,海登偏也固执,不依不饶地要让丽兹面对一屋子学生,侃侃而谈。丽兹争辩无果,只好妥协。仔细想想,教授偶尔耍耍小性子,对学生何尝不是一件好事呢!

海登之所以被视作一位极具魅力的教授,不仅在于他学识渊博、授课风格独特,还在于他秉有一颗谦恭的心,对任何新事物充满好奇。他以史学闻名,却又沉醉在心理分析的浩瀚海洋。在课堂上,他会请教意大利来的学生有关意大利语的翻译,请教学习古希腊语的学生有关英语的词源问题。有时他也对中文感兴趣,常常问解芳一些中文词汇的含义和发音,还常常很自豪地和他的同事们炫耀:“我正在向我的学生学习中文呢!”

我作为海登学生的家长,与他一起相聚聊天的时光也不少。海登曾对我说:“历史是一门科学,当研究者开始叙事,它成为艺术。它是一个结合体(Combination),科学和艺术的结合体。在研究历史的时候,我们需要一种历史相对主义(Historical Relativity)理论。”海登把历史研究称为一种艺术,让我的眼睛为之一亮。的确,海登是一个很有艺术气质的哲学家。

三

那年圣诞节前夕,我女儿的一个在英国牛津大学读硕士的同学苏慧要来斯坦福度假。由于校内公寓单间房相当难租,而且最少必须租满三个月,我们提前一个半月就把单间房租了下来,然后在校内网贴广告转租给别人一个半月。这时有个韩国女生嫌校外的住房不方便,讨价还价硬是让我们便宜一百美元租给她。我们想放着一分钱没有,就同意降价转租给她了。于是,我们和她签了一份合同,一式两份,算是合法。在学校,学生们租来转去的事情实在太多了,个个都是精明能干的当家人,家长们足可以放心的。留学生活丰富了他们的现实生活经验,而人生又何尝不是从经验走向成功的?

后来,苏慧如期来到了斯坦福。具体些说,她是我女儿在香港岭南大學做交换生时的同学。此趟她来斯坦福并不纯粹度假,而是来美国考GRE,准备申请哈佛人类学专业的博士。我女儿在香港岭南大学读书时,与苏慧同一个寝室,还经常被她邀请一起去参加一些社会活动,增长了不少见识。她来斯坦福需要一个多月时间,我们就像贵宾一样地接待她,专门给她租一个单间,可以用来复习功课,还带她去旧金山游玩,去伯克利加州大学参观。

伯克利加州大学,是我1997年做过访问学者的学校。我们带苏慧去参观时,距我离开伯克利已过去了14年。校舍没啥变化,只是宣传栏的广告比从前多了一些。我很得意地告诉我女儿和苏慧说:“1997年,中国电脑还没有完全普及,但我在伯克利加大已经学会了电脑打字,并且直接在电脑上做功课、发邮件了。”我还告诉她们:“张爱玲在伯克利加州大学中国研究中心待过两年,当年的中国研究中心在校外的Bart车站旁边的一栋高楼大厦里,那是伯克利小城最显赫的建筑之一。我1997年去的时候,这栋楼的最底层已经是一家银行了。谁也不知道这上面曾经是一位中国著名作家的办公室,一切消失得无影无踪。只有我这样喜欢张爱玲的访客,一定要跑上楼去嗅一下她从前留下的气味。”

这两个女孩,表示要去Bart车站旁边的那栋高楼大厦里看看张爱玲待过的地方。后来因为去了伯克利大学的图书馆,时间来不及了,就没有去成。伯克利大学东亚图书馆,比之从前的藏书更加丰富。在书架上,我一眼就见到了铁凝的《玫瑰门》《笨花》,还有其他一些中国作家的书籍。斯坦福大学也有东亚图书馆,胡佛塔里收藏着蒋介石的不少资料,只是中国作家的书籍收藏得不多。我想只要中国作家们愿意,都可以赠书给斯坦福大学东亚图书馆,让更多研究中国的学者阅读到他们的作品。

春假过后,学生们又开始了紧张的学习。走在校园里,因为空气的清新,也因为美丽的建筑,以及认识与不认识的各种不同肤色的学生们的一声声Hello,我的心情总是愉快的。学校内有书店,书店里面有咖啡吧。如果累了去书店走走,在咖啡吧喝杯咖啡是非常惬意的事。到了中午,只要吃得惯西餐,斯坦福大学食堂的自助餐,食品丰富,六美元就任你吃个饱,可惜中国人大多吃不惯西餐。因此,我们总是自备中国午餐,拿到系里的微波炉热一下,吃起来比西餐香多了。

到了6月初,学校就放暑假了。暑假有三个月,但学生们不会真正放假;总会申请各种不同名目的进修和学习语言。有的是到日本、到欧洲等不同国家的大学去进修,有的就在美国的其他大学去进修。当然,这是需要申请到奖学金的,不然昂贵的学费和旅途等费用自己付不起。六月中旬,我们申请到了奖学金就去康奈尔大学进修了。我进修的是文学写作。

搬到斯坦福校外公寓去

一

我在斯坦福大学的第二年,在网上发现校外的公寓相对比校内的公寓租金便宜多了,就动了搬家的念头。后来,我们选中了帕罗奥托小城的奥尔玛斯坦福公寓,那里两室一厅比校内便宜好几百,只是床、书桌、沙发、餐桌、椅子等家具都需要自己添置。我们去沃尔玛采购,小的东西装自己汽车内,大的家具只能付运费让店家运回来。然而运回来的书桌、床等都需要自己安装,真不是件容易事。我们费了好多脑筋和力气,最终才一件件装配成功。

住在校外的斯坦福公寓,不是学生公寓了。什么人都有,但大部分是硅谷上班的工程师。我们刚搬到校外斯坦福公寓的那会儿,斯坦福留学中心的库拉教授和她丈夫罗伯特教授,经常来我们的新居,一会儿从她家里拿一只小书橱给我们,一会儿拿一张折叠式的餐桌给我们,真是热情友好极了。库拉是美国人,从小生活在全美房价最贵的阿瑟顿小城,而她的丈夫罗伯特则是法国人来美国读博士的。他们在斯坦福校园里相识、结婚、生儿育女。罗伯特是斯坦福大学的法学教授,他很会说话,英语里的法语口音听起来很柔软。

又是一年的圣诞节,库拉邀请我们去她家做客。她和罗伯特仍然住在她父母遗留给她的阿瑟顿别墅里。我们从斯坦福大学开车到她家才20多分钟,刚到她家门口停下车,库拉和她丈夫罗伯特就开门出来迎接我们了。我们拿着圣诞礼物,一跨进她家的门槛,就看见客厅的壁炉里,炉火烧得旺旺,圣诞树张灯结彩,很有气氛。窗子上的装饰和窗台上的小摆件,看上去都极有情调。更有趣的是,通往餐厅的过道里还有一匹可以摇摆的小木马。库拉说:“这小木马原封不动地放了足足有40年,也是我孩子们小时候的玩具。”这我相信,美国人确实比较会保护旧东西。譬如,圣诞树上的灯具装饰品,很多美国家庭都是用了几十年的。

我们在库拉家吃了她下的中国水饺,还有中国蜜饯和糖果。欣赏了她拿出来给我们看的几大本她父母家族的相册,以及一些珍贵的艺术品。罗伯特教授还给我们讲了他小时候在法国的故事,说起他的家族也是响当当的。我逗趣地告诉他:“按中国人的说法,你们就是门当户对的一对儿。”他听后,哈哈笑起来解释说:“找女朋友时,我可不知道库拉家的情况。”我说:“那就是歪打正着啊!”

在斯坦福大学,我们与库拉教授的关系特别好。有一次她在斯坦福留学中心做了中国的小米粥和绿豆汤,硬是打电话找我们和别的中国学生过去和他们分享。遗憾的是中午别的学生都在上课,就我和一个叫王斌的留学生有空,我们就过去和库拉夫妇一起吃小米粥、喝绿豆汤了。一到库拉办公室,我发现她把两张办公桌连在一起,铺了台布,还把木椅背套上了绿白相间有着漂亮图案的布套。乍一看,真像在餐馆里似的。在杭州我就很喜欢喝绿豆汤,喝着库拉做的绿豆汤,仿佛回到了杭州似的,有一种特别的亲切感。

王斌是武汉来的自费留学生,读计算机专业的硕士。他告诉我他父母为了给他交学费,卖掉了一套房子。他说斯坦福的学费比较贵,一年的费用需要50多万人民币,好在硕士只有两年,他希望毕业能在美国找到工作,然而在美国找工作又谈何容易?他觉得自己很困惑,怕白白花了父母的钱没有回报。我不知该怎么安慰他,只能沉默不语。其实,在斯坦福大学像王斌这样来读硕士的中国留学生为数也不少。

二

我们在奥尔玛斯坦福公寓住了一年多时间又搬家了,这回我们搬到罗斯奥托斯(Los Altos)去了,那是斯坦福大学东亚系、哲学系、宗教研究系教授David的家。因为我们家庭的结构有了些变化,人口多了两个。我女儿有了自己的孩子小威廉,而小威廉的爸爸是哈佛博士,一开学就得飞波士顿去。因为奶奶已经去世,爷爷太孤单冷清,我们就搬到爷爷家来了。

爷爷是个大学者,他的中文名叫倪德卫。代表作有《章学诚的生平及其思想》《西周诸王年代研究》等。他在哲学领域的主要贡献是将分析哲学应用于中国思想研究。在汉学领域的最大贡献之一,是在考古天文学的基础上推算出周朝建立的时间;传统的系年是公元前1122年,而倪德卫认为是1040年。2006年,倪德卫在江苏人民出版社出版了《儒家之道(中国哲学之探讨)》,集中体现了其研究中国哲学的成果。譬如:道德哲学研究成果、孟学研究成果、明清哲学研究成果。

我叫爷爷Professor,也就是教授的意思。Professor通过研究目前所能见到的最早的汉字(甲骨文)来探讨“德”的原始含义,并以点带面地对中西道德哲学进行深入、细致的比较。作为西方出色的孟学研究专家,他对孟子的唯意志论倾向的分析,对孟子之儒家思想来源的考辩,对孟荀关系的探讨等都做得相当见功底。同时,对王阳明、戴震、章学诚等明清哲人的研究,也别具一格。

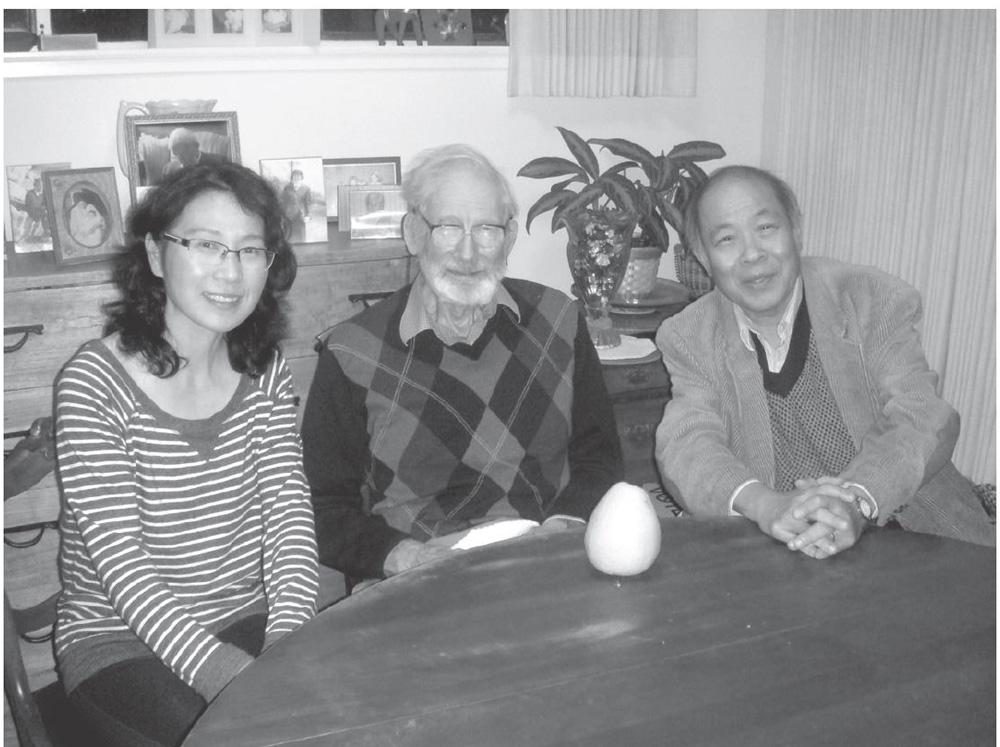

我们和Professor朝夕相处地生活在一起,长达两年多时间。除了天伦之乐,我们还有哲学、翻译等许多工作上的话题可以讨论。他每天工作到子夜才睡,一早起来喝杯牛奶,吃几块饼,又开始工作了。一直要忙到下午两点,我给他准备的午餐,他自己在微波炉里热热就吃了。系里有供教授和博士生用的冰箱、微波炉和餐具,还有咖啡、牛奶、糕点等。罗斯奥托斯(Los Altos)离学校不远,开车二十分钟就到了。当然,Professor不用每天去学校。每天来看他的学者也蛮多,都是学界鼎鼎有名的大学者。比如:Professor的同事和老朋友理查德·罗蒂,是美国著名的哲学家,在中国也出版了很多著作,拥有很多读者。

每天晚上7点半是正餐,大家在餐厅里围桌而坐吃晚餐。渐渐地,Professor就习惯跟着我们吃中餐了。他特别喜欢吃我做的霉干菜扣肉和酸辣汤,饭后他还喜欢吃一些草莓和蓝莓。然后,他就坐到客厅里拿出玩具逗孩子玩。有一次,他拿出来家族的三四本影集给我看,告诉我这是谁、那是谁。老照片已经泛黄了,有些都是两百多年前的照片,Professor祖辈的祖辈了。我惊讶他们一代一代的保管,也惊讶他们家两百多年前就是贵族。看那照片上富丽堂皇的大别墅,以及家里的两架钢琴、沙发、画儿等物件,还有大人和孩子们的穿戴,无不透露出贵族气息。合上影集,我有些莫名的激动。我进入了一个美国家庭的历史,这对我一个写作者来说,是真正了解美国历史的最直接、最真实的窗口。

Professor在罗斯奥托斯(Los Altos)的家,是一栋一层楼的别墅。我特别喜欢他像图书馆似的两个大书房,还有通向三个卧房铺着地毯的长廊。在长廊的底部墙上,挂着一幅中国山水画。那天晚餐时,他告诉我们,他最早在哈佛跟杨联升和洪业学习中文,杨联升还有一个学生就是余英时。到斯坦福大学后,他最初担任中文教授,后来同时受聘于三个系:哲学系、宗教研究系和东亚语言系。

我们开始住在Professor家里的时候,奶奶去世才两年。他和奶奶的感情非常好,与客人们聊天时嘴里也不忘念叨着Wife。有一个黄昏,解芳还没有从学校里回来,我们都在等她回来一起吃饭。Professor在书房,我在客厅看书,还是婴儿的小威廉在摇床里睡觉。忽然我听见一阵呜咽声,轻轻地走过去,看见Professor坐在椅子上低头沉吟。一会儿,他发现了我,不好意思地说,我又想我的Wife了,她是我们家里最理解我、最支持我研究事业的人,她也是最喜欢中国文化的人。我表示理解,想安慰他几句时,看见了他眼中一滴滚圆的泪正从他的眼角散落下来。我有些难过,这时孩子醒了,解芳也回来了。处在热闹之中的Professor,很快从想念Wife中走了出来。

我们一起谈论他的著作《〈竹书纪年〉解谜》。那时,他正在着手把此书的英文版翻译成中文版。他最早找了魏可钦翻译,后来让解芳校阅译稿,解芳就在魏译的基础上进行修订和增译,并让我给文字润色。所以,很长一段时间我就很少去学校了。最后,Professor还自己伏案校译中文稿,这就是他孜孜不倦的、严谨的治学精神。后来这本书的中译本,在原斯坦福大学东亚图书馆馆长邵东方的努力下,于2015年6月在上海古籍出版社出版了。2018年9月,又在上海古籍出版社出版了精装本。

那些年,Professor还经常出去参加会议。有一回正好是春假期间,他与胡佛研究所的陈明球教授一起坐飞机去东部开会,来回需要一个多礼拜。我们就趁着他不在家的日子,带着孩子去美国最著名的加州17英里海岸自驾游。在美國一号公路上,我们一个景点、一个景点地玩过去。卡梅尔小镇是我比较喜欢的地方,那里海鸥翱翔,树木葱郁,远离尘世喧嚣,不到三平方公里的面积,只有三千多居民,却有百分之六十的艺术家:诗人、作家、音乐家、画家、演员等。据说,我国著名的国画大师张大千先生也在这里隐居多年,潜修画艺,修心养性。

此趟自驾游,我们的终点是童话般的丹麦小镇。这里灿烂的阳光,翠绿的群山,大大的丹麦风车,还有各种各样的丹麦建筑,以及面包房外墙上描绘的历任丹麦国王,都让我们感到特别新鲜和好奇。面包房的店员说,丹麦烘焙食品是这座小镇的特色食品。的确,五花八门的糕点,色彩都很漂亮,只是价格不菲,一块小小的曲奇饼需要2美元;但我们还是给Professor买了不少曲奇饼,让他半夜里做夜宵。

我们自驾游回来的第二天,便去机场接Professor回家。也许路途遥远,Professor有些疲乏,但精神状态不错,心情也极好。他说在会上见到了不少老朋友,大家一起聊天很开心。说着说着,我们就聊起了他的研究。我问他:“你怎么会想到去做夏商周断代问题的学问,这个学问做起来是否比较艰难和枯燥?”Professor说:是有人这么问过他。那时刚到斯坦福大学,博士论文《章学诚的生平及其思想》出版后,一时正为找不到今后的研究方向而苦恼,这时正好遇上了伯克利加州大学的历史学家朋友,聊天中,历史学家给他介绍了中国夏商周断代的问题。他听着听着,忽然明白了他的研究方向,觉得这个研究可以做一辈子,而且很有意义。后来,Professor就真的押上了一辈子的光阴,做上了这门学问。

我非常佩服Professor的勇氣和一种殉道般的精神。我发现在斯坦福大学,无论罗蒂、海登还是Professor身上都有这种殉道般的精神。也许只有这样的精神,才能做出大学问,成为真正的哲学家和思想家。

我在给Professor的《〈竹书纪年〉解谜》一书,做中译本文字润色的那些日子里,常想这个祖祖辈辈都是美国人的Professor,是如何学习甲骨文的?如何从古老年代里找到那些细枝末节的资料,然后来佐证相关的证据?譬如:我前面提到的推算出周朝建立的时间,传统的系年是公元前1122年,而Professor认为是1040年。

在与Professor朝夕相处的日子里,我明白了他的论证是经过几十年如一日,每天在书斋十几个小时地沉浸在学问里、潜心研究的结果。好在如今了解夏商周断代工程的,也许不会忽略他的存在。正是因为他的存在,中国上古史的研究绕不开他。也正因为如此,学者与学术的内外沟通和交流,争辩与争鸣,对推动学界的学术进步,亦都是非常重要的一环。

时间如流水一般,一晃小威廉都快两岁了。那天Professor从超市里买来许多玩具,还拿出家传的大积木与小威廉一起玩。玩着玩着,他想起来一件事,对我说:“这几天我在阅读五六十年代的信件,我妈妈将我与许多朋友通信往来的信件保管得很好。在她生病期间,她把这些信件交给了我,可是我一直没有时间翻阅。这几天一封一封地阅读,发现有一封是我岳父给我的信,居然都没有拆封过。现在我读到晚了几十年的岳父的信,感到非常震惊。我岳父当年给我许多建议,建议我继续阅读拉丁文和做古典研究。他说战后这些研究一定会复兴,还建议我阅读中文和日语。他说中国是亚洲的一个大国,有着古老的文化,值得研究的东西很多。”他说完叹了一口气,表示非常遗憾。我微笑着说:“虽然你当年没有读到岳父的信,但你与他的想法不谋而合,也可以告慰他老人家了。”Professor点点头,然后陷入了沉思。

2012年4月,我准备带着小威廉回杭州时,Professor说:“小孩子回中国住几年,把中文的底子打好了再回来就不容易忘记了。”接着他又说:“我不是从小学中文的,二十世纪八十年代,我去太原开会,在一家农民伯伯的摊位上看到鸭梨,很想买一些尝尝,但我说的中文农民伯伯听不懂,结果用手比划了半天才终于买成功;可这时围观的人已经太多了。”

尾 声

如今我离开斯坦福大学已经八年,Professor也于2014年10月因病去世了。他最终没有看见自己花了大半辈子研究,以及长年累月的心血写成的《〈竹书纪年〉解谜》一书的中译本出版。这是我深深为他感到遗憾的,但看到学界称他为西方汉学泰斗,这足以告慰他的在天之灵了。毕竟自有后来人,这样的研究一定会一代一代传下去。

现在回想我在斯坦福大学的日子,我真正学到的不仅仅是书本上的东西,更多的是大师们在教学、生活和学术上的态度。那种执着、严谨、一丝不苟、孜孜不倦的治学精神,真的深深地感动着我,让我明白我该怎么做。