分解法突破高考地理过程性类试题

——以2020年全国卷Ⅰ第37题为例

2020-11-18山东

山东

高考地理过程性类试题是指考查地理事物或现象发生、发展、演变的过程,强调地理事物和现象的时间、空间变化特征。这类试题属于动态考查地理事物或现象,理论性强,答案严谨、递进性强,一般难度较大。主要考查角度有三个:一是依时过程,即某地理事物或现象在一定时间内发展、变化的规律;二是预估过程,即根据某地理事物或现象过去、现在的特点预估未来可能发生的变化过程;三是耦合过程,即某地理事物在不同时间、空间上与地理环境的其他要素的相互作用、相互影响。

一、试题呈现

(2020年全国卷Ⅰ,37题)阅读图文材料,完成下列要求。

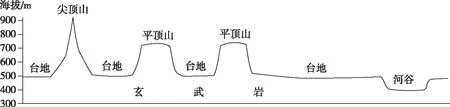

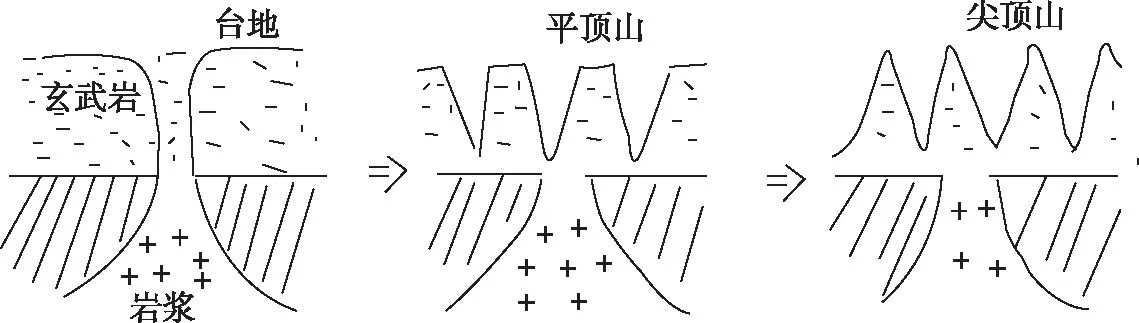

形成玄武岩的岩浆流动性好,喷出冷凝后,形成平坦的地形单元。如图所示,某海拔500米左右的玄武岩台地上,有较多海拔700米左右的玄武岩平顶山,及少量海拔900米左右的玄武岩尖顶山。调查发现,构成台地、平顶山、尖顶山的玄武岩分别形成于不同喷发时期。

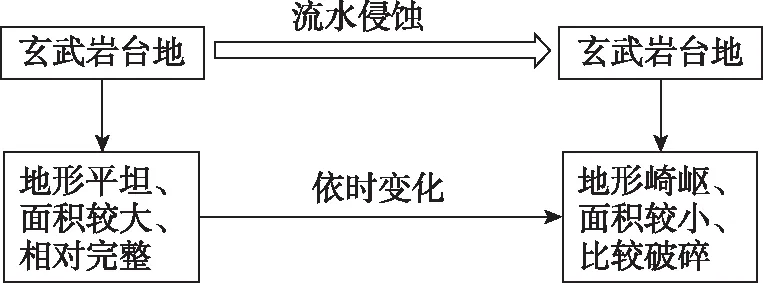

(1)指出玄武岩台地形成以来因流水侵蚀而发生的变化。

(2)根据侵蚀程度,指出构成台地、平顶山、尖顶山的玄武岩形成的先后次序,并说明判断理由。

(3)说明玄武岩台地上有平顶山、尖顶山分布的原因。

二、解题技巧

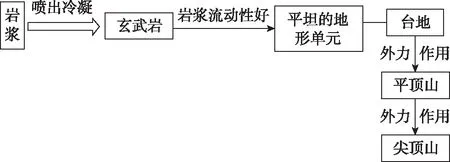

第(1)问,属于依时过程类,可分解成以下两点进行分析:一是玄武岩台地形成后的特征——地形平坦、相对完整;二是外力流水侵蚀,开始侵蚀较小,随时间推移,侵蚀面越来越大,台地面积越来越小,才有了尖顶山、平顶山等地貌。思维导图如下:

第(2)问,属于耦合过程类,该题打破常规认知,难度很大,一般认为地貌的形成过程是先内力、再外力,在内力作用下使地表变得高低不平,故内力作用被称为大自然的“塑造者”;二是在外力作用(如风化作用、流水作用等)下发生破碎、搬运、堆积等变化,使地表趋于平坦,故外力作用被称为地表形态的“雕刻师”。但本题问的是“指出构成台地、平顶山、尖顶山的玄武岩形成的先后次序”,可分解成两个阶段:一是岩浆形成的玄武岩地形单元,由于形成玄武岩的岩浆流动性好,喷出冷凝后,形成的地形单元比较平坦;二是外力侵蚀下的玄武岩地理单元,形成的时间越早,被外力侵蚀的越严重,支离破碎、面积小,相反形成的玄武岩地形单元越晚越完整,地形越平坦。思维导图如下:

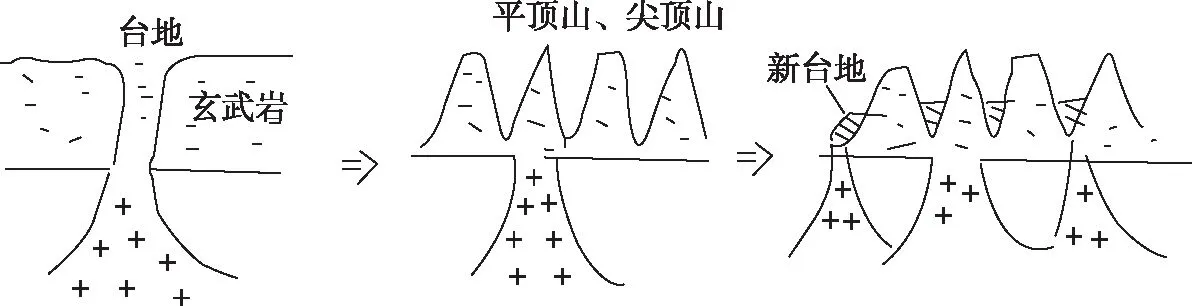

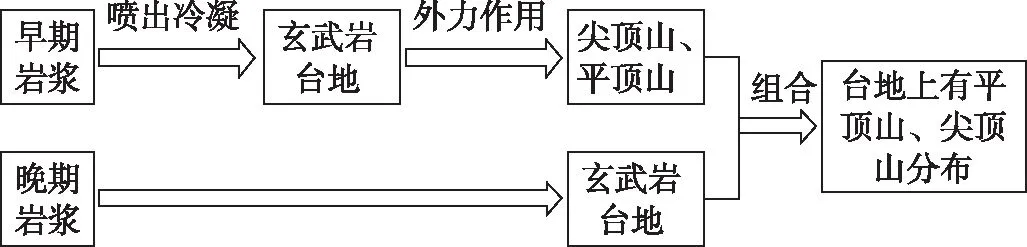

第(3)问,既有依时过程,又有耦合过程。可分解成两个阶段,一是早期岩浆形成的玄武岩台地在外力作用下形成山地;二是后期岩浆形成的玄武岩未能完全覆盖残留山体,形成新的台地。也就是说,玄武岩台地和其上的平顶山、尖顶山是在不同时期形成的。思维导图如下:

【答案】(1)台地被流水侵蚀、切割,起伏加大,面积变小。

(2)形成的先后次序:构成尖顶山的玄武岩,构成平顶山的玄武岩、构成台地的玄武岩。

理由:地貌侵蚀程度越严重,说明岩石暴露时间越长,形成时间越早。台地受侵蚀轻,构成台地的玄武岩形成时间最晚;平顶山保留台地的部分特征,构成平顶山的玄武岩形成时间较晚;尖顶山已经没有台地的特征,构成尖顶山的玄武岩形成时间最早。

(3)早中期喷出的岩浆冷凝成玄武岩台地后,大部分被侵蚀,残留的部分为山体。最新(晚)一期喷出的岩浆未能完全覆盖残留山体,冷凝成玄武岩台地,其上仍保留了原有山体。

三、规律总结

1.夯实基础、储备知识

掌握地理基本概念、原理、规律,关注《航拍中国》《寰宇地理》《探索发现》等电视节目,善于观察身边的地理事物,培养区域认知、综合思维、地理实践力地理核心素养。

2.依时顺序、分解过程

按照地理事物或现象的发生、发展、演变先后顺序,分解成几个重要的环节,抓住各环节的特点,用通顺的地理语言串联起来。如上题中第(1)问玄武岩台地形成以来因流水侵蚀而发生的变化,可按依时过程分解成两个阶段,起始阶段是内力作用下岩浆形成平坦、完整的玄武岩地形单元,后期再受到外力作用流水侵蚀、切割作用下形成崎岖、破碎、面积较小的台地或平顶山、尖顶山。

3.由因索果、层层递进

从地理事物或现象形成的原因开始分析,探寻地理事物或现象的发展、变化过程。如上题第(2)问判断台地、平顶山、尖顶山的玄武岩形成的先后次序,就要分析台地、平顶山、尖顶山形成的原因,首先台地是流动的岩浆喷出冷凝后形成的平坦的地形单元,因此台地的玄武岩是最先形成的;其次台地上的玄武岩在流水侵蚀、切割等外力作用下逐渐被侵蚀成支离破碎的地形单元,面积减小,形成平顶山;接下来流水等外力作用继续侵蚀、切割,形成面积更小的尖顶山。

4.过程宏观、特征微观

要按照求大同存小异的原则宏观划分地理事物或现象的发生、发展变化的主要阶段;再按照突出关键细节原则微观分析各阶段地理事物或现象的特征。如上题中第(3)问说明玄武岩台地上有平顶山、尖顶山分布的原因,首先要知道台地与平顶山、尖顶山的玄武岩不是同一时间形成的,故宏观上划分两个阶段,一是早期的岩浆形成的玄武岩台地在外力作用下形成平顶山、尖顶山;二是后期的岩浆又喷出形成台地,而原先的平顶山、尖顶山由于海拔较高没被掩埋。其次微观分析台地、平顶山、尖顶山的特征,这样就把地理过程按照时间先后顺序、因果关系用地理语言完整的表达出来了。

5.转换形式、动态演示

对于难于理解的地理事物或现象,要进行图文、图图转换,把复杂的地理事物或现象简单化,想象时空演变的动态过程。如上题对台地、平地山、尖顶山形成先后顺序的理解,可转换成下图:

对玄武岩台地上有平顶山、尖顶山分布的理解可转换成下图: