合唱作品《再别康桥》的音乐特征与指挥技巧研究

2020-11-17黎牧青

□ 黎牧青

第一章 绪 论

《再别康桥》是现代诗人徐志摩先生广为人知的经典作品,是新月派诗歌的代表作。全诗以离别康桥时的情感起伏为线索,抒发了对康桥依依惜别的深情。其诗词真情流露,非常具有感染力,诗人用亦真亦幻的手法,呈现了一幅幅动感极强的画面,描绘了一处处美妙绝伦的意境,将诗人对康桥的依恋之情,对曾经生活的憧憬与惋惜,对当下生活的烦恼与忧愁,表达得感人肺腑。为徐志摩《再别康桥》谱曲的几个合唱版本中,以李达涛作曲、周鑫泉改编的版本最具代表性。本文拟以周鑫泉改编的《再别康桥》作为研究对象,并基于相关创作背景,仅从指挥实践的视角,对该作品的音乐特征与指挥技巧进行初步分析和探讨。

1.1 选题缘由

徐志摩是一位在中国文坛曾经极其活跃且影响深远的作家。他写的诗词韵律谐和、意境优美、想象丰富,具有鲜明的艺术个性。徐志摩诗词韵律之美、意蕴之深,吸引着一批又一批的作曲家为其谱曲。他的名诗《再别康桥》仅合唱就有多个版本,其中以李达涛谱曲、周鑫泉改编的版本传唱度广,最具代表性。全曲细腻悠扬,婉转动听,在原作诗词基础上融入了相宜的象声词,与音乐诸要素有机融合、相得益彰,音响效果极佳,使听者如临其境,是当代合唱作品的经典之作。研究周鑫泉改编的《再别康桥》,有助于深入了解该曲的创作背景与音乐特征,可以在合唱情感与指挥技巧上更好地对该曲进行把握。作为一名合唱指挥方向的研究生,深入研究周鑫泉改编的《再别康桥》与合唱艺术相关的音乐特征与指挥技巧,有助于进一步提高自身的合唱指挥技术水平和舞台表现的驾驭能力。

1.2 研究现状

笔者通过CNKI,并以“再别康桥”为主题查询发现,目前国内研究《再别康桥》相关成果内容相对单一,多数成果集中在文学研究领域,并主要侧重对其文学艺术特征的细节描述和总体观照。音乐研究领域则主要集中于2002年以后的歌剧研究领域,而与该作品相关的合唱领域则研究成果几乎没有。笔者现将收集、整理与《再别康桥》相关的学位论文 46篇、期刊363篇之内容综述如下:

首先是《再别康桥》诗词艺术与创作背景的有关文献说到:徐志摩的诗歌是现代诗歌中的精品。其齐整的节奏、优美的旋律及独具匠心的押韵,使其音乐性在某方面达到极高的成就。同时,其语言优美华丽、内涵丰富,在意象层面上极富表现力。诗中拥有大量神奇的想象、精美的比喻、动人的意象,这也就最终构成了诗的象征意义:一种执着却又茫然的追求以及可望而不可及的伤感与惆怅。全诗在声音、意义与象征三个层面都具有感人的艺术魅力,并具有较高的艺术价值。在歌曲情绪把控方面给我以启发;郑锦航写的《〈再别康桥〉的文学价值与艺术特色》中提到:语言美、音乐美、绘画美,对于徐志摩剑桥诗整体风格的把握具有十分重要的意义;韩石山写的《徐志摩传》,从徐志摩的家庭背景、爱情萌芽到步入婚姻殿堂、再到创作的巅峰时期,最后到英年早逝,让我从头到尾地了解了徐志摩的短暂且精彩的一生;梁玥写的《〈再别康桥〉意象的魅力》,则是由徐志摩的经历出发,结合中国与西方的诗词分析“金柳”“夕阳”“青荇”“榆阴”“拜伦潭”“虹”“云彩”这些词语中蕴含的意向情感;通读《初恋失败的咏叹调》全篇,不难看出诗人感情流动历程:追求—迷惘—幻灭。这也是徐志摩一生的写照,所以这首诗应该是显示了诗人一生追求美而复归幻灭的悲剧。《〈再别康桥〉整体“旋律”的情感意味》:陈述语言的作用,详细阐述了诗词中的押韵,语音节奏旋律的结构。

其次是关于音乐艺术与情感演绎有关的文献。万珊珊写的《论小剧场歌剧〈再别康桥〉的艺术特色》一文中,认为其音乐风格的中西结合是这部歌剧的主要特色,表达了自己独到的见解;彭小哲写的《浅析小剧场歌剧〈再别康桥〉》一文中,从作品结构、音乐风格以及徐志摩与林徽因和陆小曼各自代表的器乐形象,给予了肯定;钱仁平写的《让诗情与爱意在复调中起伏——周雪石》中,分析了歌剧中咏叹调选段《一首桃花》和《再别康桥》音乐旋律的织体结构、二重唱及四重唱情感描写,阐述了这部歌剧整体结构的简洁明了;沈承宙写的《诗乐交融的〈再别康桥〉》中,以诗歌为线索分析了徐志摩和林徽因的感情脉络,从《理想的爱》和《我的爱》开始两人的感情升温,到《双清重逢》,到林徽因的《一首桃花》把两人的感情描绘得淋漓尽致。加之作曲家运用了二十世纪二三十年代的曲风特点,把我们带到了那个年代的音乐世界。

综上,笔者以为,现有的文献资料无疑为本文研究奠定了厚实的文化基础,具有重要的启发和参考价值,特别是《再别康桥》歌剧、小剧场研究的相关文献,为本题的音乐特征分析提供了方法上的借鉴。基于此,本文试图对该诗作合唱版本进行研究,一则拓展这一诗作的研究领域,二则通过周鑫泉合唱版《再别康桥》的研究挖掘其艺术价值,拓宽并加深理解,最终达到提高自身指挥水平的目的。

1.3 研究目标

笔者通过研究周鑫泉版合唱作品《再别康桥》,拟在粗略观照徐志摩诗词艺术及其创作背景的基础上,通过把握《再别康桥》的艺术特征和情感风格,探析其歌唱技巧的运用、合唱情感的把握及音响效果的要求,达成以下目标:

第一,通过宏观探讨徐志摩诗词《再别康桥》的创作背景及其影响,奠定对该作品内容理解和情感把握的人文基础。

第二,通过对结构特征、和声风格、节奏节拍、钢琴伴奏四个方面的分析,加深对作品本体形态的认识,为合唱作品的指挥演绎奠定形态分析基础。

其三,综合以上因素,从音高音准处理、指挥手势设计、合唱音响效果、情感意境把握四个方面对《再别康桥》的合唱指挥技巧进行总体研究。

1.4 研究方法

根据论文选题以及研究的需要,本文的研究方法主要采用文献研究法、个案研究法、分析归纳法等方法。

1.文献研究法

通过搜集《再别康桥》有关的文字、图片、音像等资料,了解徐志摩《再别康桥》的文学艺术成就及其创作背景,进而入情入境,加深对作品的内容和情感的理解和把握。

2.个案研究法

本文是以周鑫泉改编合唱《再别康桥》为典型个案,通过对其音乐特征和指挥技术的探讨,为学界合唱作品的研究提供鲜活的实践案例。

3.分析归纳法

本文通过作品本体形态分析,并结合自身学习经历以及指挥演绎《再别康桥》的实践经验,对该作品的指挥技巧进行归纳总结、理论升华,并对合唱实践提供理论基础和指导。

第二章 《再别康桥》 创作背景及文学价值

2.1 诗作创作背景分析

徐志摩是现代诗人、散文家、新月派代表诗人。 《再别康桥》作于1928年11月,徐志摩先生第三次告别英国剑桥大学的路上。“康桥”即为英国剑桥大学所在地,1920年10月至1922年8月,诗人曾游学于此。康桥时期是徐志摩一生的转折点。诗人在《猛虎集·序文》中曾自述道:24岁之前,他本人对于诗歌的兴趣远不如相对论或民约论。正是因为康河的水,开启了他作为诗人的心跳。1928年诗人故地重游,为摆脱在国内的恶劣心境。诗人回到康桥,却不禁回忆起当年种种,感慨物是人非,心境复杂,于是写下了这首名作《再别康桥》,将自己对剑桥的惜别,对爱情的哀悼糅进如画的康桥美景之中。

2.2 诗作文学价值分析

《再别康桥》全诗共七节,其中每节有两顿或三顿不等,看似不拘一格却又规划缜密,诗句中严格按照二、四押韵的规则,使全诗抑扬顿挫、跌宕起伏。同时,也充分体现了新月派的“三美”艺术思想,即音乐美、建筑美、绘画美。其中音乐美是作者徐志摩最强调的,具体体现为诗句中的第一段落与最后段落交相呼应,与音乐体裁中的夜曲、浪漫曲、咏叹调有异曲同工之妙,在曲式中称作“有再现的三段曲式”。其次,徐志摩先生运用了“悄悄”“油油”“轻轻”等叠词,加强了诗词中的节奏感。再者是建筑美,奇数诗句短,偶数诗句长,错落有致,往复循环。最后是绘画美,作者寄情于景,运用“云彩”“金柳”“波光”“青荇”“星辉”这些动态、温柔且有色彩感的词汇,为全诗忧郁的色调增添了一丝温暖。

《再别康桥》前三节可以用一个“柔”字来概括,从第一节开始就表达了动作之“轻”,而二、三节倒映的金柳与水中青荇抒发了诗中轻柔的意境特征,展现了抒情诗独特且优美的特质。

第四节和第五节是情感的拐点,同时也是全诗的高潮之处,把原本柔和的情绪推向波澜壮阔。“那榆荫下的一潭”叫做“拜伦潭”,因英国浪漫主义诗人拜伦追求精神的独立自由,在剑桥大学学习期间,常在此潭中游泳而得名。徐志摩先生在英国学习,深受外国自由独立的精神影响,正如他自己所说:“我的眼是康桥教我睁的,我的求知欲是康桥给我拨动的,我的自我意识是康桥给我的胚胎。” 徐志摩眼里的清泉,也同时蕴含了那时的憧憬,这个“天上的虹”便是他的梦想,他在这里能够追求他理想中的自由与欢畅。由潭水联想到了要“寻梦”,梦想展现在眼前之时便不忍“放歌”,“放歌”既表现了徐志摩告别康桥之时的情绪,也象征着他在剑桥收获了精神上启蒙的感动。“我挥一挥衣袖/不带走一片云彩”,不仅展现出诗人洒脱的一面,还与第一节相呼应,做到了“音乐美”上的再现。全诗在整体柔和的情感形态中穿插了炽热的情感表达,景物的华美与情感的高尚融合在一起,使诗歌有一种朦胧的美感。

徐志摩先生是近代文坛中一颗不可多得的、耀眼的明星。中国近代文坛因他的存在多了几分浪漫;中国现代诗歌因他的存在,多了几分清新和朦胧;然而他的生命是短暂的,他把思想的花火,绽放在了这短暂的生命中。《再别康桥》于美轮美奂的意境和景物中,蕴含了深刻的情感,将诗人惜别康桥时的留恋与不舍之情表现得淋漓尽致,体现出诗人对康桥真挚、深切的情感,从而引发读者的共鸣,这是《再别康桥》历经这么多年仍被后人称道的原因。

第三章 《再别康桥》 的音乐特征分析

3.1 调式调性分析

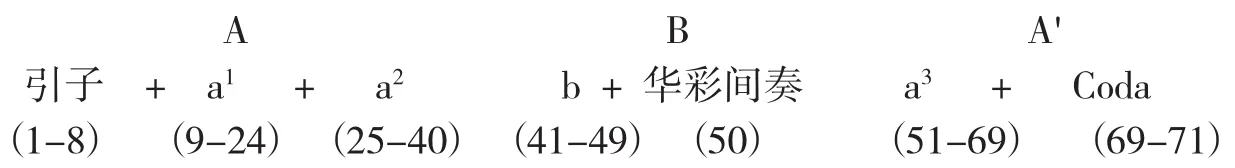

从总体来看,周鑫泉改编的《再别康桥》为混声四部合唱。全曲为再现单三部曲式,其曲式结构为A-B-A'结构,全曲以c和声小调为主调。总体结构为:1-8小节为引子,主要以“doo”为象声词演绎(见谱例1),最开始由男低音声部演唱全音符保持音,再由后半拍的男高音声部进入,最后再进入跳跃灵动的女低音与女高音声部,音响效果层层叠叠,仿佛康桥下波光粼粼的拜伦潭水,使听众脑海中第一时间浮现出画面。

谱例1:

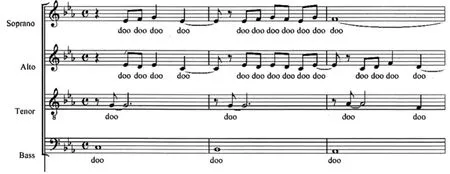

第8小节最后一拍弱起进入A段(9-40小节),其中A段分为a1(9-24小节) 与a2(25-40小节) 呈平行关系的二乐句。a1由叠词“轻轻”引入主题女高音声部演唱,其他声部继续保留主题的材料,作曲家运用这样的处理方式使音乐既起到了承上启下的作用,又将引子部分进行了完美的承接。从新月派主张的“三美”之一的绘画美角度来看,女高音声部“波浪形”与“锯齿形”相结合的旋律,加上其他三声部的铺垫(见谱例2),宛如波光粼粼的湖水上弥漫着一层薄雾,抑或缓缓的康河之水倒映出诗人寂寥的身影。从建筑美的视角来看,女高音与其他三声部的对位填充,无论是从谱面的视觉上还是听觉效果上,均体现出作者构思的新意。

谱例2:

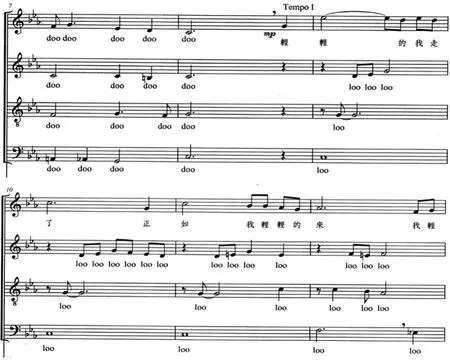

从17小节开始诗词进入了第二节,在对应的旋律上,作曲家在将原主题的上行跳进乐汇变奏为下行跳进,合唱声部织体也随之发生了改变。引子部分延留的织体随之消失,由带有中声部填充的类似齐唱的形式替代。整体响度有所加强,但音响效果相比第一节变得单一,好似在前段暖色调的基础上添加了一丝冷冽,使本来暧昧模糊的画面变得清晰。值得一提的是,23-24小节由男低、男高、女低音声部用轮唱的方式对“荡漾”一词进行演绎(见谱例3),既提升了词汇本身的动态感,又实现了a2部分主题提前引入之目的,通过承上启下,实现了画面的平缓过渡。

谱例3:

a2部分(25-40小节) 织体变化得更为频繁,a1部分为8小节一变,a2则为四小节一变。25-28小节为男、女声轮唱的形式,结合着歌词的意境,将画面镜头拉入水底,仿佛水底青荇随着水波摇曳。在29-32四个小节的齐唱之后,作曲家在背景中继续引入象声词“Loo”将镜头拉远形成画面的纵深感,为歌词“不是清泉是天上的虹”的出现做准备。37-40小节是a1的21-24小节的移位。39小节的轮唱“梦”则是缩减了a1中相对应部分的旋律“荡漾”而来。 (见谱例3、4)

谱例4:

就大多数再现单三部曲式的器乐作品而言,其中段较长,常常带有转调,但合唱《再别康桥》则比较特殊,中段(B段)则较短,如果不把间奏计算在内仅有9个小节,且仅在属和弦上使用离调。渐进密集的节奏应和着B段诗词:“寻梦?撑一支长篙,向青草更青处漫溯;满载一船星辉,在星辉斑斓里放歌。”表现了徐志摩对往昔生活的回忆、留恋,诗人用“一船星辉”作喻,表达了他对充满理想、充满希望的康桥生活的无限眷念。诗人还用“在星辉斑斓里放歌”将过去的愉悦与现实的孤寂形成鲜明的对比,使B段犹如昙花一现般绽放出绚烂的花火,美丽却短暂。作曲家还运用了和声小调属和弦的明亮色彩,在小调的犹豫中迸发出对未来的渴望:如在42小节的“长篙”(见谱例5)与47小节的“斑斓”处(G大三和弦) 释放出的明亮色彩。三连音的运用打破了原有规整的节奏,让人体会到律动的新意,对诗词中“撑一支”“向青草更青处”“一船”“在星辉斑斓里”进行了强调,仿佛让欣赏者也撑起了一支长篙在水面上与诗人共同前行,伴随着钢琴声整首作品在49小节处达到高潮。

谱例5:

(未完待续)