把握命题特点,讲究备考策略

——二轮复习中的文言文阅读要点解析

2020-11-16安徽

安徽 章 俊

在文言文阅读二轮复习阶段,教师需要敏锐地捕捉考情的变化,探究试题命制的规律,把握命题特点,讲究备考策略,从而提高文言文复习效率。下面,笔者按照断句、文化知识、综合分析、翻译的题型顺序来谈命题特点与备考策略:

一、文言断句题的命题特点与备考策略

(一)命题特点

高考对文言断句的考查主要有两种形式:一是客观题,即选取文言文阅读材料中的一段话,给出四个不同的断法,要求考生选出正确的一项,如2019年三套全国卷和天津卷便是这种考查形式;二是主观题,即选取文言文阅读材料中的一段话或者另选一段文言文阅读材料,删除标点后,要求考生用“/”断句。与客观题相比,这类试题由于失去了各选项间的比较及参照条件,难度有所提高,如2019年江苏卷、浙江卷便是这种考查形式。但是无论哪种考查形式,考生都必须理解其大意,然后才能根据词语标志、句式等断句。

(二)备考策略:熟悉文言断句“两标志”

标志一:词

1.根据标志词断句

①一般要在前面停顿的五类词:表敬谦的词,如君、公、卿、夫子、臣、窃、愚等;代词,一般为人称代词、指示代词,如吾、余、尔、汝、彼、斯等;发语词,如夫、惟、盖等;关联词如至若、苟、虽、纵、向使等。

②一般要在后面停顿的两类词:语气助词,如也、乎、哉、尔、耳、邪、矣、焉等;对话词,如曰、道、言、云等。

③或在前停顿的词,或在后停顿的词:专有名词,如人名、地名、官名、爵名、书名、庙号、年号、度量单位、典章制度等。从语法的角度判断它们充当的是主语还是宾语,主语在前停顿,宾语在后停顿。

④一般在其前后都要停顿的词:句首感叹词,如呜呼、嗟乎、噫、悲夫等。

2.根据谓语断句

一般来说,承担一个句子谓语成分的是动词、形容词(或活用为动词、形容词的其他词性的词),断句时,可以先找到语句中的动词、形容词,确定谓语之后,根据谓语前的状语、主语和谓语后的宾语来判断语句的停顿点在哪里。

标志二:句式

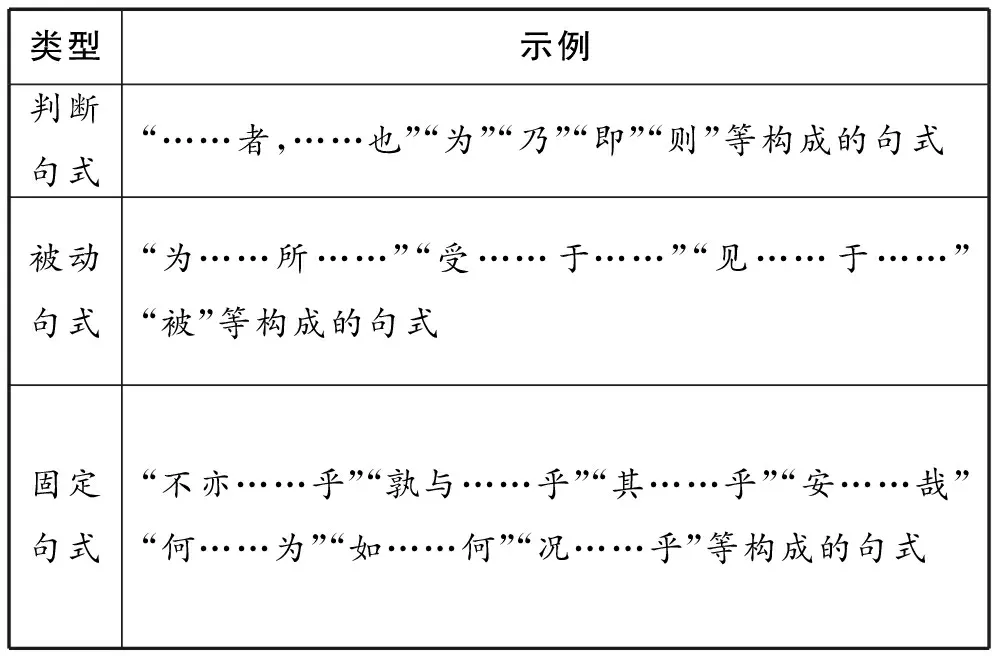

1.文言特殊句式

文言文中的句式,特别是文言文的固定结构,一般情况下也可以帮助我们断句。

类型示例判断句式“……者,……也”“为”“乃”“即”“则”等构成的句式被动句式“为……所……”“受……于……”“见……于……”“被”等构成的句式固定句式“不亦……乎”“孰与……乎”“其……乎”“安……哉”“何……为”“如……何”“况……乎”等构成的句式

2.整句

文言文一般都比较注重语句的整散结合,特别是整句部分,往往使用对偶、排比、顶真、对举、对比的手法等。断句时,可以通过这些内容来判断语句的停顿点在哪里。

例如:

【2019年全国卷Ⅰ】下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是

A.贾生名谊/洛阳人也/年十八/以能诵诗属书闻于郡中吴廷尉/为河南守/闻其秀才/召置门下/甚幸爱/

B.贾生名谊/洛阳人也/年十八/以能诵诗属书闻于郡中/吴廷尉为河南守/闻其秀才/召置/门下甚幸爱/

C.贾生名谊/洛阳人也/年十八/以能诵诗属书闻于郡中/吴廷尉为河南守/闻其秀才/召置门下/甚幸爱/

D.贾生名谊/洛阳人也/年十八/以能诵诗属书闻/于郡中吴廷尉为河南守/闻其秀才/召置门下/甚幸爱/

解析:句中,“以能诵诗属书闻于郡中”是介词短语后置句,“于郡中”是“闻”的状语,中间不能断开,排除D项。“吴廷尉”是专有名词,“廷尉”是官职名,“吴廷尉”意为“姓吴的廷尉”,做“为河南守”的主语,中间不能断开,排除A项。“召置门下”是一个事件,应与后面断开,排除B项。故选C项。

又如:

【2019年江苏卷·附加题】

题自书杜拾遗诗后

徐 渭

余读书卧龙山之巅,每于风雨晦暝时,辄呼杜甫。嗟乎,唐以诗赋取士,如李杜者不得举进士;元以曲取士,而迄今啧啧于人口如王实甫者,终不得进士之举。然青莲以清平调三绝宠遇明皇实甫见知于花拖而荣耀当世彼拾遗者一见而辄阻仅博得早朝诗几首而已余俱悲歌慷慨苦不胜述。为录其诗三首,见吾两人之遇,异世同轨。谁谓古今人不相及哉!

用斜线“/”给上面文言文中的画线部分断句。(限5处)

通读文段,理解大意。“明皇”“实甫”是两个人名,“明皇”是前一句的宾语,“实甫”应该和前文断开,做后一句的主语;“彼拾遗者”是“一见而辄阻”的主语,应和前文断开;“仅……而已”为一句,句末语气词,其后当断;“悲歌慷慨”“苦不胜述”是两个独立成意的词语,中间断开。因此,答案是:然青莲以清平调三绝宠遇明皇/实甫见知于花拖而荣耀当世/彼拾遗者一见而辄阻/仅博得早朝诗几首而已/余俱悲歌慷慨/苦不胜述。

二、文化知识的命题特点与备考策略

(一)命题特点

2015年以来,高考全国卷加大了对古代文化知识的考查力度。除了全国卷外,其他省市的高考卷对古代文化知识的考查也逐渐增多,单独命题屡有出现,如2019年江苏卷以填空的形式考查文中出现的重要文化知识。古代文化知识这一考点主要有以下特点:①考查内容主要是古代的官制沿革、教育科举、姓名字号、天文地理、纪年纪时、礼仪制度等。②随文命题的古代文化知识同时考查考生理解和推断能力。文言文阅读中考查的文化知识是附着在文中专用实词上的,实际上就是考查文言实词在文中的含义,只不过这个实词是专用的,含义是指向文化内涵的。③以识记为主,设误点十分隐蔽。

(二)备考策略:用“两清”法、“两法”法把握文化知识

“两清”法:

1.清楚常见的文化知识

中华文化博大精深,内涵十分丰富,并且有许多内容随着历史的发展,本身也在不断地发展演变。古代文化知识主要包括:姓名和称谓、官职和科举、地理常识、法制和礼乐、服饰和器物、历法和刑法、古代音乐等。学生对于这些知识应有大致了解,然后结合具体的语境、试题来分辨作答。

2.清楚易混易错点

古代文化知识中有一些易混知识点要分清,如要清楚“谥号”“庙号”“年号”的区别等。谥号是古代帝王、大臣等有地位的人死后给加的带有褒贬意义的称号,如文帝、武帝、哀帝、炀帝;庙号,即帝王死后在太庙立室奉祀,并追尊以名号,如高祖、太宗等;年号是纪年的名称,多指帝王用的,如“贞观”是唐太宗李世民的年号。

“两法”法:

对文化知识的考查,大多停留在记忆层面上。因此,掌握一些识记技巧是十分重要的。常用的方法有以下两种:

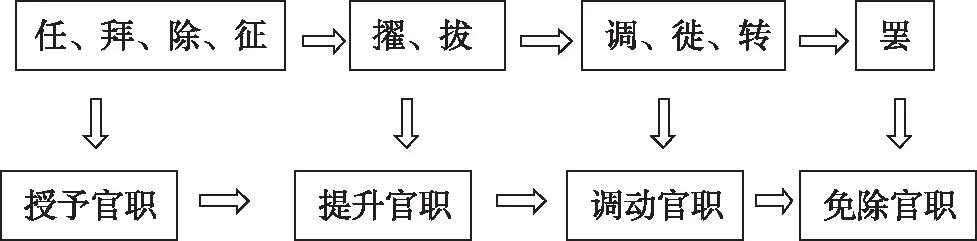

1.分类串记法

高考对古代文化知识的考查内容很多,这就要求我们在平时的学习中关注中国古代文化知识,通过查找资料等方法,分类积累并串记相关的文化知识。

2.联想记忆法

识记文化知识要进行联想,或相似联想,或相反联想。如记忆官职的变动,可以进行如下联想:

这样举一反三,便能较系统地记住许多知识。

例如:

【2019年全国卷Ⅱ】下列对文中加点的词语相关内容的解说,不正确的一项是

( )

A.缪公即秦穆公,春秋时秦国国君,在位期间任用贤臣,使国力趋强,称霸西戎。

B.汤武即商汤与孙武的并称,他们二人均以善于用人用计、战功赫赫留名于青史。

C.变法是指对国家的法令制度作出重大变革,商鞅变法为秦国富强奠定了基础。

D.黥是古代的一种刑罚,在犯人脸上刺上记号或文字并涂上墨,在刑罚之中较轻。

B项解说错误,“汤武”指的是商汤与周武王的并称。

三、分析综合题命题特点与备考策略

(一)命题特点

内容概括与分析题在高考文言文阅读中主要考查归纳内容要点、概括中心意思、筛选并整合文中信息、分析概括作者在文中的观点态度等内容。从近几年的高考语文试卷来看,主要有两种考查形式:一是选择题,如近三年的高考语文全国卷;一是简答题,如2019年北京卷、江苏卷。概括分析类选择题是近年来高考考查的重点题型,多为选择“不正确的一项”。其选项多是命题者对原文的翻译、转述和分析。在这道题中,命题者有意识地设置干扰项,影响考生的判断。干扰项的设置主要有:张冠李戴、词语误解、事件杂糅、无中生有、颠倒是非、颠倒时序、强加因果等。

(二)备考策略

1.锁定区间

分析综合题通常按照文本内容的先后顺序设置选项。因此,解答时,考生可依照选项的人物、时间、地点、事件,筛选出与选项相对应的语段或语句,锁定比对区间。

2.确定角度

比对就是把选项与原文进行细致的对照、分析,从中发现选项与原文意思不一致的地方,进而找出选项的干扰之处。比对的内容一般包括人物、时间、地点、关键词语、添加内容、因果关系及增删的范围词或程度词等。一般来说,可从以下七个角度来比对:

①人物。分清主要人物和次要人物在不同时间、不同地点所做的不同事,产生的不同结果,防止张冠李戴。

②时间。命题者故意搞错事情发生的时间或颠倒事情发生的时间顺序。分析时应特别注意选项中表示时间的词语,并与原文比对,厘清人物在何时做了何事,识破“时间陷阱”。

③地点。比对选项中人物行为、事件发生的地点与原文是否一致,防止地点概括错误。

④关键词语。命题者故意曲解文中某一关键词的含义,从而设置干扰项干扰考生,这种方式是命题的主要陷阱。因为故意曲解的词语往往起到关键作用,且不易把握,故要认真、细心比对。

⑤添加内容。比对选项中是否被命题者故意添加原文中未涉及的内容,防止犯“无中生有”的错误。

⑥因果关系。比对命题人是否将原因说成结果,或将结果说成原因,或强加因果关系,防止犯“因果倒置”或“强加因果”的错误。

⑦增删的范围词或程度词。比对一些增删的表范围或表程度的词语,看看有无“以偏概全”的陷阱。

例如:

【2019年全国卷Ⅲ】下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.吴起怜恤士卒,带兵屡建奇功。他本是卫国人,先是率鲁军抗齐得胜,后又率魏军攻陷秦国五城;这些战功都和他善于为将、与士卒同甘共苦密不可分。

B.吴起劝告魏侯,修德重于据险。魏武侯沿西河而下时,指出江河之固是魏国之宝;吴起表示,治国依据山河险固不如推行德政,修德才能免于国家灭亡。

C.吴起声名渐起,遭到公叔嫉妒。他虽然对田文担任魏相表示不悦,但不久就平复了心情;而公叔继田文后为相,他深表不满,担心被害,于是逃往楚国。

D.吴起为楚建功,反而受到祸害。他到楚国后虽然屡建奇功,而原本的楚国贵戚却想加害于他,施暴者乱箭射击吴起;太子继位之后,这才诛杀作乱之人。

此题要在准确把握文意的基础上,带着选项回到原文,从人物、时间、地点、事件的混淆和关键词的误译等角度进行比较分析,做出选择。C项,“公叔继田文后为相,他深表不满”分析错误。文中并未提到吴起对公叔继任相位表示不满,C项无中生有。

四、文言翻译题的命题特点与备考策略

(一)命题特点

文言翻译题堪称文言文阅读的重中之重,占据文言文阅读的半壁江山。命题特点是:①选句不长,多为叙事性语句,兼有陈述句、问句或感叹句。②考点全面而突出。从通假字、一词多义、古今异义、重要虚词到特殊句式,乃至语气、文意通顺,多有涉及。突出主要指对关键实词、文意通顺的考查。③赋分点多,一般为三个采分点,每点1分,句意2分;偶有翻译题为四个采分点,每点1分,句意1分的形式。

(二)备考策略:抓住文言翻译“三关键”

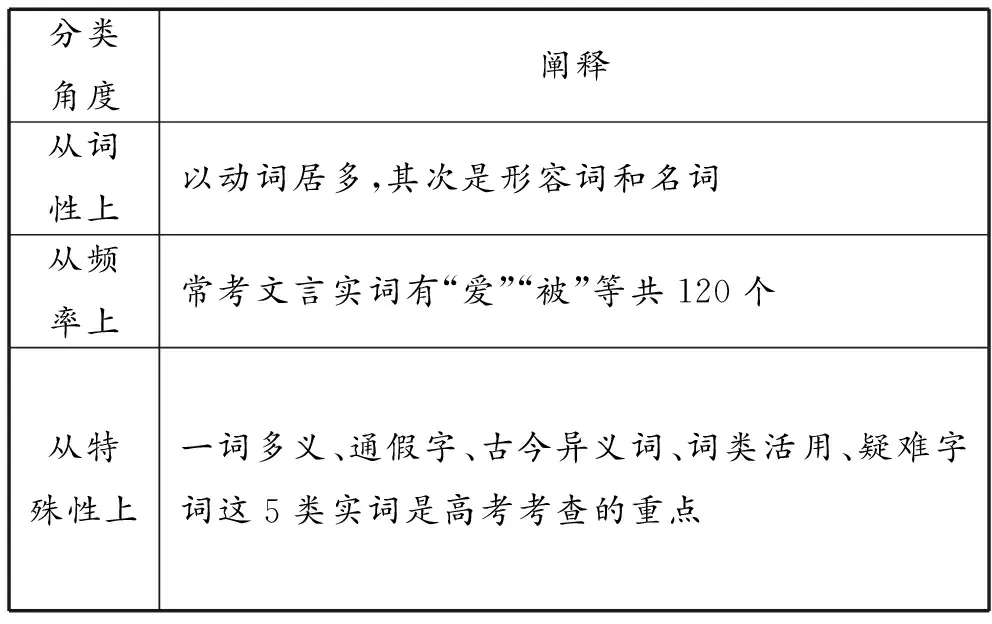

1.重要实词

分类角度阐释从词性上以动词居多,其次是形容词和名词从频率上常考文言实词有“爱”“被”等共120个从特殊性上一词多义、通假字、古今异义词、词类活用、疑难字词这5类实词是高考考查的重点

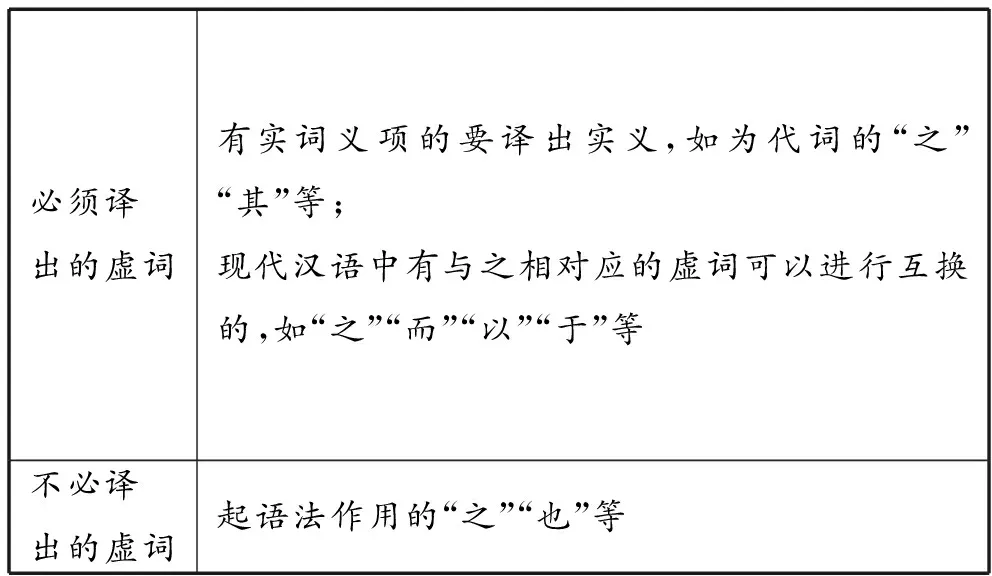

2.重要虚词

《2019年普通高等学校招生全国统一考试大纲的说明》规定了18个虚词,是十分重要的得分点。只要句中出现,就要格外留心。虚词的译法较为复杂,通常有以下两种情况:

必须译出的虚词有实词义项的要译出实义,如为代词的“之”“其”等;现代汉语中有与之相对应的虚词可以进行互换的,如“之”“而”“以”“于”等不必译出的虚词起语法作用的“之”“也”等

总之,翻译虚词时,能译出的要尽量译出,不需要译出的切不可强行译出。

3.重要文言句式

要审出译句中特殊句式,必须具备“语言标志意识”。特殊句式总有一定的语言标志,如判断句多以“……者,……也”或“乃、即、皆、则”等为标志;被动句多以“于”“见”“为”等为标志。学生容易忽略的是定语后置句、宾语前置句、无被动标志的被动句、无判断标志的判断句等。所以,学生在平时要多积累,方能在做题时激活原有记忆。

要掌握各种句式的翻译格式。①判断句:加上“是”“就是”等词语。②被动句:加上“被”字。③倒装句:用“调”的方法将倒装的句式调整为符合现代汉语的说话习惯的句式。④省略句:用“补”的方法补出省略的成分,确保句意通顺。⑤固定句式(结构):千万不要生硬地翻译,它有固定的译法,学生在平时要多加积累,有所掌握。

例如:

【2019年全国卷Ⅰ】把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)乃短贾生曰:“洛阳之人,年少初学,专欲擅权,纷乱诸事。”

(2)贾生数上疏,言诸侯或连数郡,非古之制,可稍削之。

解答翻译题时要在准确把握文意的基础上,以直译为主,意译为辅,用规范的现代汉语把它翻译出来。不仅如此,还要注意以下关键词和特殊句式的翻译:(1)短,诋毁;擅权,揽权;纷乱,使……变得混乱。“乃短贾生曰”是省略句,承前省,主语应是“绛、灌、东阳侯、冯敬之属”。可译为:于是说贾谊坏话道:“这个洛阳人,年轻学浅,一味想独揽权力,使事情变得复杂混乱。”(2)数,屡次;言,说,指出;或,有的;削,削弱。“非古之制”是省略句,省略的主语应是“这种状况”。可译为:贾谊多次上奏,说诸侯封地有的接连数郡,不合古代制度,可以逐渐削减其封地。

文言文在二轮复习阶段如何科学备考,归根结底,我们只有先达成量的积累,才能有质的飞跃;只有三隅在胸,才能以一隅反之;只有把握规律,夯实基础,研究策略,才能触类旁通,决胜千里。