怀念高芝兰

2020-11-13程振华整理

程振华整理

我于1955年春天从海外回来,在厦门结识了高芝兰老师的学生、女高音歌唱家颜宝玲女士,她又介绍我与高老师的另一位学生孙经信认识。之后,我顺利考取上海音乐学院(以下简称“上音”)附中,也由此得知高芝兰老师的大名。可惜,她当时不教中学部,我进入附中之后,先后师从苏石林教授的另外两位学生—李志曙教授和张仁清教授。1959年,我升入本科时,才有缘直接受教于高老师,直至1964年本科毕业。由于几位老师师出同门,我的声乐学习比较顺利。本科毕业后,我被录取为“上音”的第一位声乐研究生,1967年毕业分配至上海乐团合唱团任独唱演员兼教员。1974年移居香港后,我仍旧与高老师保持联系,直至2013年4月,高老师在美国辞世。回想起那些年我们共同经历的林林总总,近半个世纪的往事历历在目。

大约是2002年,上海音乐学院计划为老教授著书留念,由我的老同学钱苑执笔写高芝兰老师。由于当时高老师已经移居美国,我也移居加拿大,于是,2004年10月钱苑便委托我去美国采访高老师。我欣然从命,可以和高老师再叙她的艺术人生,是我又一次当面受教的机会。遗憾的是,事隔经年,这本写高老师的书一直未能面世。2017年底,钱苑健康转差,约我回沪。他把我的采访和他收集的资料交给我,由我决定是否继续完成出版书稿的工作。不久,钱苑不幸去世。

回到加拿大后,研读过钱苑交给我的资料,我的心一次又一次地被高老师深深打动,让我再次深刻受教。

成长之路

1922年1月26日,高芝兰生于浙江杭州,在七个兄弟姊妹中排行第六,与小弟弟高文俊最为亲近。父亲高叔安,性格坚强,自学成才,20多岁即在杭州置业娶亲。后来,他们举家从杭州迁往上海,父亲在南市区码头仓库任管理处长,高芝兰小学就读于南市区民立附小,后升入初中。

来到上海后,高芝兰开始有机会接触美国电影,并对音乐电影产生浓厚兴趣。一天,父亲买回一台收音机,放在她的房间里,她开始每天收听各国电台的古典音乐节目,并由此熟悉了许多经典作品和名家演唱。

初中毕业后,高芝兰升入清心女中,在音乐课上开始学习五线谱。1937年,读完高一后,她决心投考当时中国唯一的音乐专科学校—国立音乐专科学校(后简称“国立音专”),后被顺利录取。

当时,国立音乐专科学校的校长萧友梅先生聘请了很强的师资,如钢琴系主任是俄国著名钢琴家查哈罗夫,声乐系教师包括来自马林斯基歌剧院的男低音歌唱家苏石林,还有赵梅伯、应尚能、周淑安等。音乐欣赏共同课由黄自老师亲自教授,陈洪老师采用法国带回来的教材教授视唱练耳。这些音乐共同课对高芝兰来讲,虽是初学,但她兴趣浓厚、进步很快。原本需要三年时间完成的课程,第一年之后,陈洪老师就将高芝兰调入第三班,和黄贻钧(职业指挥家)同班。“国立音专”除了注重音乐专业科目之外,还十分重视学生整体文化素质。由龙榆生教授负责的文学名著和唐诗宋词课,也为高芝兰后来的歌唱事业打下了文学基础。

遗憾的是,一年后,黄自教授不幸因病去世。学校在国际礼拜堂举行追悼会,萧友梅校长指定由高芝兰在追悼会上献唱古诺的《圣母颂》。由于高芝兰对黄自老师深厚的师生情谊,使得她对音乐艺术对人生的感化有了更深层的理解,也让她更加坚定地要把一生奉献给音乐艺术。

声乐学习,高芝兰先是师从周淑安老师。周老师还同时在上海中西女中兼任音乐课,并经常带高芝兰去那里给学生们唱一些好听易懂的歌曲,如《吻》(Il bacio)、《夏日最后一朵玫瑰》(Last rose of summer)等。那时的高芝兰只有15岁,但她的偶像却是电台里播放的卡鲁索(Caruso)、加里·库契(Galli Cucci)、丽莉·庞丝(Lily Pons)等歌唱家,他们扎实的基本功和深厚的修养,激励着她。一直以来,高芝兰都十分敬仰苏石林教授在声乐方面的造诣,再加上他除了在“国立音专”授课之外,还经常演出歌剧,并与上海工部局交响乐队合作音乐会。所以本科一年级后,恰逢周淑安老师调往重庆,高芝兰便申请转入苏教授的班上学习。

苏石林曾经和夏里亚宾同台演出歌剧,他的老师加比埃尔(Gabiel)是意大利“美声学派”鼻祖—兰佩尔蒂(Lamperti)的得意弟子。萧友梅校长请苏石林来上海执教,就是希望他把正宗的意大利“美声学派”带到中国,斯义桂、黄友葵、蔡绍序、郎毓秀、李志曙、张昊、张仁清等老一辈的歌唱家都曾受教于其门下,这也为日后中国当代声乐的发展奠定了一定的基础。

1942年,从“国立音专”毕业后,高芝兰继续跟随苏石林老师学习声乐。第二次世界大战前夕,许多犹太籍音乐家来到上海避难,这大大活跃了上海的音乐生活。高芝兰随跟钢琴家马格斯林斯基(Margslinsky)学习德国艺术歌曲,如舒伯特、舒曼、勃拉姆斯、理查·施特劳斯、沃尔夫等作曲家的作品。还有一位莉亚·申巴赫(Lea Shonbach),原是欧洲歌剧院的艺术指导,高芝兰跟着他学习了多部歌剧全剧,包括《蝴蝶夫人》(Madama Butterfly)、《艺术家的生涯》(La Bohème)、《浮士德》(Faust)等。

1943年,21岁的高芝兰在上海兰心剧场第一次举办独唱音乐会,广获好评,随后她成为上海工部局交响乐队的合作伙伴。音乐家、乐评家格罗博伊斯(Grobois)于1 9 4 4 年9 月2 4 日在法文报《上海之声》上(L a Musique)撰文评价了彼时高芝兰的个人独唱音乐会:“高芝兰在上海唯一的管弦乐团伴奏下举办了个人独唱音乐会。这位年轻的艺术家博采不同风格的作品,而又不失她特有的风采。独唱会的曲目均经过她精心选择安排,她是一个典范,希望更多艺术家像她那样努力,对自己提出更高的要求。高芝兰的声音,具有魅人的感染力,严格又有可塑性。她在不断努力追求中进步。她演唱的《路易丝》中咏叹调沙邦蒂埃,我们已是第二次聆听。她的演唱充满想象力,能充分理解路易丝这个角色,音乐处理与原型颇为贴切。她还成功演唱了里姆斯基·科萨科夫《沙皇的新娘》的唱段,极富戏剧性,但未过于夸张。下半场表演的是威尔第的《茶花女》第二幕,舞台置有布景,穿戏服演唱,这是一次新的尝试,这对中国人而言,是十分令人惊慕的。”

中国主演西洋歌剧第一人

1944年,上海工部局交响乐团演出前两天,突然有一位女高音因病不能参加演出,指挥斯娄斯基急忙问苏石林老师能否找人顶替?苏老师即刻告诉高芝兰去接受这个紧急任务,她需要唱她从来没有唱过的马斯涅的歌剧《熙德》(Le Cid)的咏叹调《流吧!我的眼泪》(Pleurez!Pleurez,mes yeux)。接受任务的第一天,高芝兰立刻找到乐谱,学习咏叹调;第二天与指挥合钢琴伴奏;第三天上午与乐队合练,下午即正式演出。高芝兰高超的专业水平和能力得到乐队全体成员的认可。

1945年,上海俄罗斯歌剧团排演歌剧《霍夫曼的故事》(Tales of Hoあmann),高芝兰出演剧中奥林匹亚、朱丽叶塔、安东尼娅三位女主角之一—安东尼娅,主唱一幕。剧中医生叮嘱身患严重肺病的安东尼娅不能歌唱,但她却禁不住魔鬼的诱惑铤而走险,曲终,死在未婚夫怀里。这是高芝兰首次应(上海)俄罗斯歌剧团邀请合作演出歌剧。对于之前从未接受过表演训练的她来说,又是一次巨大的挑战。她在自己的“笔述”中写道:“我通过阅读著名表演艺术家传记学得艺术家们表演生涯中共同强调的一点,在表演中忘却自我,全情投入到剧中人物角色中,深入体会人物。记住这一点,我这一次演出很成功。……我成为在一部西洋歌剧中担任主要角色的第一位中国演员。”

机会总是青睐有准备的人。在排演《霍夫曼的故事》期间,剧团负责人询问高芝兰,演完《霍夫曼的故事》之后的一个星期会演出威尔第的歌剧《茶花女》,问她能否担纲女主角薇奥列塔?在此之前,高老师从未完整学习过这部歌剧,而且她也一直认为自己更适合唱普契尼歌剧中的角色。她在心中不停地问自己:“当机会来临时,怎么可以错过?”她毅然接受挑战—七天后,演出《茶花女》!

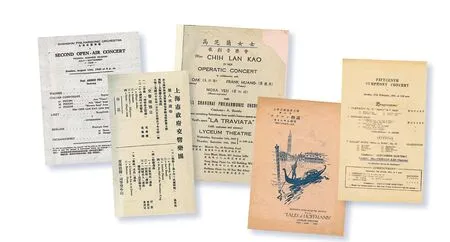

高芝兰独唱音乐会(上海工部局交响乐团伴奏,1944)

苏石林老师知道此事后大吃一惊!不过,他对自己的这位学生充满信心。他相信,经过这两三年的学习,高芝兰已经具备很强的歌唱能力和综合素养,再加上一贯的严谨、认真、积极进取,高芝兰可以胜任此次重任,并给予她极大的鼓励与支持。

一个星期转瞬即逝,必须抓紧时间。所以,《霍夫曼的故事》演出一结束,高芝兰立即投入到《茶花女》的准备之中。首先是背谱子,所有的咏叹调、宣叙调,角色之间交流和重唱段落、舞蹈场面等,都必须在四天之内烂熟于心。由于曾经精读过小说《茶花女》,高芝兰早已熟知剧情,现阶段需要做的就是用心体会音乐语言、舞台形象、角色之间的交流。苏石林老师帮她攻克了很多花腔唱段的技术细节问题。短短的几天时间,除了练唱之外,她还要非常注意保持嗓音的健康。“不唱的时候,(我)就根据(曾经)阅读过的几本著名翻译家的剧本反复琢磨女主人公薇奥列塔(的)内心世界,……对阿尔弗莱德真挚爱情的向往,彻夜思考,努力分析人物的内心,……练习过程中,努力设计感情与词曲之间演唱技术的配合。”她告诉家里人,除了吃饭之外,谁也不要进她的房间,她要让自己静下来,进入薇奥列塔的情感世界。

高芝兰音乐会、歌剧演出海报

第五天,各个角色在舞台上以钢琴伴奏,进行联排。第六天,合唱、舞蹈队、乐队联排。第七天,正式演出。

《茶花女》的演出非常成功!不少观众都被高芝兰饰演的薇奥列塔所感动,各界好评如潮。苏石林老师认为能在这么短时间里准备这部歌剧并最终呈现于舞台,实为歌剧史上少有。事后,大家才知道,启用高芝兰,是因为原来请的那位女高音演出前临时抬高演出条件。剧团根据几年来与高芝兰合作的经验,决定邀请她临时顶替,对乐团来说,这的确是一次大胆的决策。

高芝兰用高质量的演出证明了自己的实力,但她并没有被成功冲昏头脑,反而更加明确地认识到:人的能力只有不断锤炼,才能不断提高。艺术,就是要不间断地刻苦、勤奋、努力,才能达到炉火纯青的高峰!

1945年6月26日,《上海时报》英文版(The Shanghai Times)的评论文章中这样说道:“高芝兰在饰唱《茶花女》中的薇奥列塔时,她戏剧性的热情一直扩张到每段唱腔,以至每一个装饰音。不论是欢乐还是悲伤,这位年轻的艺术家,都全身心地融入角色。我们已经在《霍夫曼的故事》中欣赏过她在角色中丰满的声音、充沛的感情,而在薇奥列塔一角中,她再次用自己的歌声将观众带入剧中,使我们深深为之动容。我们已经在很多场演出中,熟悉了高芝兰温暖又饱满的声音。在《茶花女》中,她的声音清脆如钟,死亡一幕的表演极具真实性,一种美丽的真实,让观众热泪盈眶。她对薇奥列塔深刻的、充分的理解,给予了角色清晰的轮廓。她美丽的声音,在高音区同样具有光泽,均衡且饱满。”

“我要留学!”

高芝兰在自己的回忆文章中写道:“在上海,我有很好的声乐大师指导,也能欣赏(到)欧美歌唱大师们对经典音乐篇章的演绎,同时也(能)见(看)到中国前辈们留学回国之后的成就,深为他们敬业爱业精神所感动。我既然选择歌唱艺术作为终生事业,一定要努力钻研,我要到欧美追根寻源。当时在中国,上海是最多机会接触西洋古典音乐的城市,但不能和欧美相比。文艺复兴后数百年,欧美‘美声’歌唱艺术发展犹如夏日花卉艳开的辽阔原野,尽管我曾取得一些成绩,但也只是如同春园花坛一角,我一定要到那广阔无垠的艺术世界去见识并攀登更高的峰顶。”就这样,高芝兰毅然选择出国继续深造。

高老师最亲近的弟弟高文俊当时在上海圣约翰大学主修工程,她平时的音乐会都是由弟弟一手张罗。说到留学,弟弟非常支持,并表示自己也想去,考虑再三,二人同时选择了纽约。高芝兰去茱莉亚音乐学院,弟弟去哥伦比亚大学。经过严格的入学审核,二人均获得入学申请。

但首先要解决的却是经济问题。虽然父亲对姐弟俩前往美国留学表示赞同,却已经无法提供经济支持。在弟弟的协助下,1946年,高芝兰开了两场独唱音乐会,尽管票价高于之前,但熟悉的观众均踊跃支持。再加上父亲的一些朋友的慷慨解囊,这段时间居然筹到了3000多美元,基本解决了留学所需费用。1947年1月,经海路,姐弟二人抵达纽约。高芝兰得偿所愿,入读茱莉亚音乐学院,伊迪斯·派珀(Edith Piper)教授成为她的主科老师。但是,大概7个月(1947年1月—8月)学下来,“我觉得对我没有什么帮助,必须换老师。刚好有位同学准备去考曼尼斯音乐学院(Mannes School of Music at The New School),据说那里有一个奖学金名额,很多人去考,我也准备了曲目应试。结果,我拿到了那个奖学金名额”。

1947年9月,高芝兰开始跟随弗朗西斯·纽森(Frances Newsom)教授上课。纽森教授也是一位音乐会歌唱家(Concert Singer),所以她所掌握的曲目范围广且量大。高芝兰的回忆文章这样写道:“那时,她(纽森教授)50多岁,很有风度。我很高兴找到了自己需要的老师,她也很喜欢我,经常带我去听音乐会。有一次,我和她听斯义桂的独唱会,纽森老师非常赞赏斯义桂的演唱。”在文章中高老师还特意说明了自己两次选择更换主科老师的原因:“这里,我想清楚说明,所谓‘善于学习’,首要是自己要有一个明确目标,想达到什么学习目的。第一次,我尽了一切努力争取来到苏石林教授的班上,因为他的演唱,令我向往他高超的艺术成就。第二次,来到茱莉亚音乐学院,第一位老师对我赞赏有加,但7个月下来却不能给我(带来)更多学习曲目和发声技巧(的)提高。我不能耗费时间,因此提出转学,曼尼斯音乐学院的招生(奖学金)适逢良机。”在纽约期间,高芝兰听了很多世界著名歌唱家的音乐会,如美国女低音歌唱家玛丽安·安德森(Marian Anderson)、瑞典女高音歌唱家克里斯滕·弗拉格斯特(Kirsten Flagsted)、瑞典男高音歌唱家尤西·毕约林(Jussi Bjorling)、意大利男高音歌唱家蒂托·斯基帕(Tito Schipa)、意大利男低音歌唱家埃佐·平扎(Ezio Pinza)等,还有意大利指挥家阿尔图罗·托斯卡尼尼(Arturo Toscanini)指挥的威尔第的《安魂曲》(Requiem)等。

通过纽森教授的教学,高芝兰所涉猎的歌唱曲目大幅度拓宽,她还开始学习美国和拉丁美洲当代作品,如H.维拉-罗博斯(Heither Villa-lobos)的《巴西的巴赫风格5号》(Bachiana Brasileiras No.5)中的《咏叹调》[Aria (Cantilena)]。同时,她还开始购买、收集很多有价值的乐谱。

1948年秋,高芝兰在曼尼斯音乐学院举办了独唱音乐会,获得艺术家文凭(Artists Diploma),后又在哥伦比亚大学音乐厅举办独唱音乐会,获得业内广泛好评。曼尼斯音乐学院的老院长、创始人之一大卫·曼尼斯(David Mannes)亲临祝贺,并邀请她留校任教。82岁高龄的老院长对于艺术教育事业的虔诚之心,让她终生难忘。她回忆说:“自从踏进‘国立音专’,看见蔡元培、萧友梅、黄自等前辈艰苦奋斗办学,在美国又看到如曼尼斯这样的艺术家们向后人展示以艺术载德育人,惠及社会,他们是以艺术高尚情操培育社会人群的先行者,我要以他们作为我终生学习的楷模。”

在美国期间,除了文化艺术观摩学习之外,高芝兰也会参加一些社会活动。例如,1948年,曾获“诺贝尔文学奖”的美国女作家赛珍珠(Pearl S. Buck)举办有关中国主题的研讨会,就特地邀请她演唱了中国民歌。不久,纽约电台又邀请她录制中国歌曲,并向全世界播放。

和上海工部局交响乐团指挥斯娄斯基(左)合影

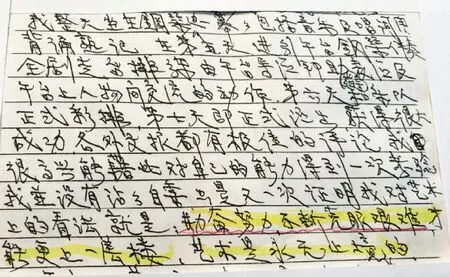

高芝兰手记

高芝兰看过赛珍珠的著作《大地》(The Good Earth),对她理解世事启发很大。赛珍珠还把中国的《红楼梦》《水浒传》等翻译成英文,对西方世界认识中国影响深远。美国前总统G. 布什就说过,他通过赛珍珠的文学作品开始认识中国,并喜欢上中国文化。1937年,赛珍珠应宋庆龄邀请,亲自组织了很多抗日筹款活动,就连当时的总统夫人也参与其中。

据高老师回忆,在纽约时,她曾有幸遇见俄国作曲家齐尔品(Alexander Tcherepnin)。与苏石林、斯义桂都很熟的齐尔品表示,希望高老师能在美国开一场他的作品的专场音乐会,她欣然答应。后来高老师因为回国,没有实现对齐尔品的承诺,颇为遗憾。

“‘上音’,我的母校,我回来了!”

1948年,在纽约,高芝兰认识了在纽约大学攻读工商管理学位的马家骅。由于志趣相投,二人决定结为终身伴侣。1949年5月,听到中华人民共和国即将成立的消息,夫妻二人决定回国,途经香港时举行了简单的婚礼。1949年10月回到上海。1950年,高芝兰受聘于上海音乐学院,马家骅受聘于上海财经大学,教授工商管理。进入“上音”工作以后,除了正常的教学工作之外,高芝兰还经常参加音乐会和社会活动。1953年夏天,由文化部组织的中国艺术代表团参加了在罗马尼亚举办的“世界青年联欢节”,团长周巍歭,副团长李凌,代表团成员100余人。其中,京剧组有李少春、叶盛章等,民歌独唱组有郭兰英、黄虹等,钢琴独奏有傅聪、周广仁等,西洋唱法包括男中音林俊卿和女高音高芝兰。出国前,艺术代表团在北京集训,最后在中南海怀仁堂向中央首长汇报,审查演出。途经莫斯科时,高芝兰曾演唱了柴科夫斯基的《黑桃皇后》中丽萨的咏叹调。三个月后回国,首长接见,周恩来总理在讲话中特别表扬两位西洋唱法的歌唱家“是我们的国家之宝”。高芝兰回忆说:“中华人民共和国成立后,对于文化事业的发展,不但重视民族文化艺术的传承,而且也十分注重向世界各民族经典文化艺术借鉴学习。……几个月来,热情的握手拥抱,真挚诚恳的交流,让我深深感到通过文化交流建立起来的各国人民的感情,是牢固不破的心灵互通纽带。”

1957年,文化部再次指派高芝兰参加访英青年代表团,上海三人,工会和学联各一人,高芝兰为文化代表,一行六人,参观了剑桥大学,见到著名汉学家约瑟夫·李博士(Dr. Joseph Lee)。参观中文图书馆、苏格兰煤矿,见到了苏格兰风笛,还在阿尔伯特音乐厅(Albert hall)听了两场音乐会。

高芝兰回忆说:“综合这些经历,学者、工人、音乐会,民族风格之纯朴、亮丽、别致……我的感受就是真实。真实的民族风格传承,真实做学问的严谨态度之可贵!这种真实是一个民族屹立不衰的精神支撑。”

1961年,中国唱片公司邀请高芝兰录制用中文演唱的外国歌剧选段和艺术歌曲选曲唱片,指挥:黄贻钧、陆洪恩、曹鹏,小提琴独奏:陈又新,艺术歌曲钢琴伴奏:邱和西。仅一个下午就完成12首咏叹调的录音。此唱片于1989年获得“金唱片奖”,高芝兰赴京接受文化部颁奖时谈道,“我很珍惜这作为我歌唱艺术努力的嘉奖,并且非常感谢努力配合录音工作的三位指挥和钢琴伴奏,以及全体乐队成员的努力。”

时间来到1982年,随着改革开放的逐步推进,我国的青年歌唱家也逐渐开始参加一些国际音乐比赛。高老师的学生、女高音胡晓平获得匈牙利“柯达伊声乐比赛”第一名。1985年,国家又派出在高老师班上学习的汪燕燕参加“巴西声乐大赛”,她一举囊括比赛中的三个头奖。高老师说:“我教的学生‘Bel Canto’学派基础打得扎实,学生除了掌握西洋经典曲目之外,对有影响的现代声乐作品也有很深的造诣。汪燕燕在古典传统曲目比赛中荣获第一名之后,又在巴西作曲家作品比赛中一举夺冠,这让巴西评委团十分敬佩,随即致函我国文化部指明邀请我担任1987年‘第13届巴西声乐比赛’的评委。”在此之前,中国鲜有能够担任国际声乐赛事评委的先例。1990年,高芝兰又受邀担任“第九届柴科夫斯基音乐比赛”(声乐项目)的评委。

自从1956年,恩师苏石林教授回苏联以后,高芝兰曾与苏老师及夫人周慕西有些许联系。这次前往莫斯科,她特意向赛事举办方提出前去瞻仰老师的墓地。“感谢他们安排我到墓地献花致敬致哀!”此次在莫斯科的比赛中,高芝兰又遇见“巴西声乐比赛”主持人,她高兴地邀请高芝兰再次担任1991年“巴西声乐比赛”的评委。

“文革”期间,教学工作中断。1976年开始恢复教学,高芝兰去内蒙古参加招生工作。1978年,斯义桂先生携夫人李慧芳(钢琴家)来上海讲学,斯先生特别邀请高芝兰在大师班结业音乐会中示范演唱舒曼的声乐套曲《妇女爱情与生活》(Frauenliebe und Leben)、沃尔夫和舒伯特分别创作的同名作品《迷娘之歌》(Mignon)。

1980年,高芝兰受美国茱莉亚音乐学院院长邀请做访问学者一年,期间很欣赏声乐教授费罗(Ferro)先生的教学。回国后,高老师向“上音”建议并于1981年邀请费罗先生来到“上音”讲学。由此,“上音”开始和美国著名音乐学府建立了很有意义的学术交流联系。

寄望“上音”

高老师在回忆“笔述”中这样写道—

“喜见‘上音’历经风雨,重归尊崇1927年创办人蔡元培、萧友梅、黄自等先辈遗愿,用音乐艺术之美,孕育国民人格品德的升华。经历八十余年,数代同人呕心沥血,辛勤奉献,甚至于为捍卫艺术尊严付出生命为代价,造就了今天上海音乐学院这份家业。诚恳地期望当今和后继同人在先辈艰苦奋斗办学精神指引下,取得更好的立德树人的成绩,培养更多具有人性之美与良知的艺术家。

这是我第一个祈望。

我的第二个祈望,(是)创作更多音乐作品,为后代子孙留下实据,证明我们这一代人的确曾经努力工作,继承弘扬了中外古今优秀文化。

文艺复兴以来,千万部经典巨著为此有抒不尽的情怀。我们这一代人理应有更多反映这个时代的代表作品。

第三,对声乐系,我想说的是,师资是完成我们教学使命的主力。师资的音乐修养和掌握剧目曲目多寡,是因材施教的重要保证。理应组织力量做好系统地教材整理建设工作,鼓励师资努力提高人文专业修养。

祝福大家健康快乐地完成教学工作,不辜负创校先贤之期望。”

最后,我想借用高芝兰老师在自己的《回忆录》中提及的一首马勒的作品作为本文的结束:

我已经在这世界消失了,

这个我浪费了多个日子的地方。

他们已经很久没有听到我的消息,

也许真的以为我已经死亡。

随它去吧,

任由人们以为我已经辞世,

我也无须辩驳。

因为我确已长辞,

辞别了这个世界。

我已长辞人世间混乱,

在安宁的国度安息。

独自活在我的世界,

活在我的爱里,

活在我的歌中。

注 释

① 程振华(路禹),1955年考入上海音乐学院附中,1959年升入声乐系本科,1964年就读研究生,1967年毕业分配至上海乐团合唱团任独唱演员和声乐教员。1974年底移居香港,任教于浸信会大学声乐专业。