观察·展示·整理:实现科学概念建构可视化的三个步骤

2020-11-11张陈江

张陈江

【摘 要】建构科学概念是提升学生科学素养的基础。因此,教师要重视实现科学概念建构可视化的三个步骤:多角度充分观察,夯实概念建构基础;多层次展示思维,把握概念建构进程;多样化整理总结,展示概念建构的成果。在概念架构的过程中,实现提升学生科学素养的课程目标

【关键词】小学科学;概念建构;可视化

建构科学概念是小学科学教育的基本目标之一。国内外许多研究表明,许多学生虽然暂时能顺利通过科学测试,但在日常生活中会很快遗忘这些科学知识。其根本原因是:表层学习导致学生习得的是没有实际应用价值的孤立知识,没有与学生已具备的知识和实际生活现象紧密相连,形成良好的概念结构。

建构主义教学观认为,学生在进入科学探究前具有一些前概念。这些概念有些是正确的,有些是模糊的、不完整的,甚至是错误的。组织学生经历科学探究过程的目的是让学生对事物和现象所持的概念从无到有、从旧到新、从肤浅到深刻、从隐匿到凸显、从模糊到清晰。因此,教师应关注实现科学概念建构可视化的三个步骤——观察·展示·整理。下面以教科版小学科学四年级上册第三单元“食盐在水中的溶解”教学内容为例来阐述这三个步骤。

一、多角度充分观察,夯实概念建构基础

观察是人类认识自然的基本途径,也是小学生初步认识自然事物进行启蒙学习的重要途径。维基百科对“观察学习(Observational learning)”做了这样的解释:通过对学习对象的行为、动作以及它们所引起的结果的观察,获取信息,而后经过学习主体的大脑进行加工、辨析、内化,再将习得的行为在自己的动作、行为、观念中反映出来的一种学习方法。科学观察泛指在科学活动期间收集任何数据的活动,既包括憑借感官获取信息,也包括使用仪器来记录数据。虽然科学观察是最主要的探究方式,但是学生真的会观察吗?

课始,教师先板书探究主题“溶解”,在实验前提出相关问题:把食盐放入水中,观察到什么现象?这能说明食盐在水中溶解了吗?学生有的说食盐看不见了,有的说搅拌以后食盐才看不见的。在教师的追问下,学生开始描述食盐颗粒通过搅拌后,慢慢变小,直到看不见的变化过程。

看似随意的对话,实则将学生的注意力聚焦于“观察”。“溶解”是一个抽象的概念,不是一个具体可见的现象,需要学生用看到的现象来推理解释:放入水中前,食盐是白色的颗粒,虽然不太大,但是看得很清楚;放到水中后,食盐的颗粒慢慢变小,如果搅拌溶液,食盐颗粒就会跟着水流转动并迅速变小,最后看不到食盐了。这个过程需要学生聚精会神地观察,并且要用语言来描述食盐从看得清楚到越来越小再到看不见的动态变化过程。

食盐看不见了,到哪里去了呢?是在水的上层,还是在水的底部?是聚集在中心还是分散在各处?当目不可及时,教师可以让学生用“尝一尝”的办法来验证。学生观察到:上层的水是咸的,底部的水也是咸的,整杯水都是咸的。由此发现水中的食盐和沙子是有本质区别的,确信食盐“化”了,从而认识“溶解”概念。

但学生在运用观察来分析、推断现象的成因或趋势时,有时会出现一些误区。例如,教师指导学生以一杯冷水和一杯热水为实验对照,通过控制水量、时间、搅拌等变量,比较冷水和热水里的食盐谁溶解得快。学生经过观察,这样描述实验现象:“冷水里面的盐溶解得慢,热水里面的盐溶解得快。”但这不是实验现象。学生之所以描述不准确,并不是没有观察到现象,而是思维从现象直接跳跃到推论上去了。这也是科学概念建构中的常见问题。学生建构科学概念时,教师要引导学生如实描述观察现象,记录观察证据——“刚开始,冷水里和热水里的盐一样,都很多,但后来热水里的盐迅速变少了。”学生只有收集到足够的证据,才能进行合理的猜想、假设、分析、推理,直至形成一定的论断。

实验现象是可以通过感官感知的,是一切猜想、推理的基础。因此,在实验前,要提醒学生认真观察实验现象,做必要的记录;实验时,要提醒学生从哪些方面来观察;实验后,要组织学生描述观察到的实验现象。教师有必要和学生较真,帮助学生厘清现象和推理步骤,经历用现象佐证推理,进而解释现象的科学探索和应用的过程,完成科学概念的建构。

二、多层次展示思维,把握概念建构进程

科学思维是科学最本质的特征,思维活动是课堂教学的核心活动。在小学科学教育中,越来越多的教师认识到“科学探究应该是基于思维的探究”。然而,无论是“促进学生从低阶思维走向高阶思维的深度学习”,还是“在内在关联的判断中、在归纳演绎的推理中发展思维”,都有一个前提——看到学生的思维发展现状。因而,教师不仅需要了解学生前概念发展状况,还需要了解科学探究活动中学生的思维变化。

语言是思维的外壳。学生的思维可以通过口头语言、书面语言和图画语言来表达,可以通过交流、对话、辩论等活动来展示自己的想法。口头语言是一种很直接的表达方法,便于产生头脑风暴,但它留存时间短,容易遗忘,不易让听众抓住重点、掌握全面信息。书面表达虽然具有表述详细和留存时间长的优点,但对于学生来说,它耗时多且语言组织难度大。而图画形象、直观,是一种观点表达的辅助办法,可以由扶到放地指导学生展现思维发展过程,故深受学生和教师的喜爱。

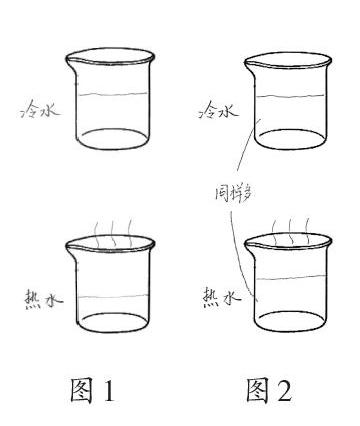

《怎样加快溶解》一课用多幅简笔画呈现了学生在教师指导下设计、完善实验方案的思维发展历程。首先,教师请学生设计一个证明加热能加快食盐溶解速度的实验。学生建议在两个相同的杯子中分别加入冷水和热水,教师随即画图1。有学生质疑两个杯子里的水有差异,认为这样会影响溶解速度,产生偏差,教师根据学生的回答对图1进行修改(见图2)。

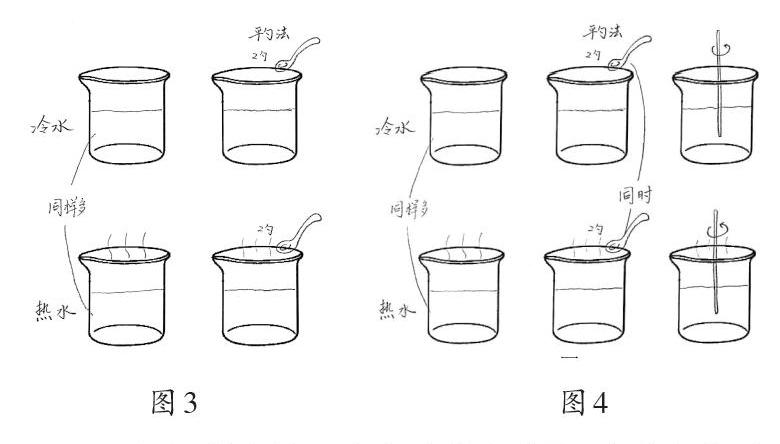

这时,有学生提出应该在每个杯子里放入同样多的食盐,教师追问如何才能做到。于是学生想到上节课在研究水的溶解时介绍过的“平勺法”,即用计量勺舀一勺盐,把上面多余的盐刮掉,就可以让两个杯中加入的盐一样多,这样就能观察哪个杯子里的盐溶解得快。教师随即画图3,并询问学生有什么建议或问题。学生认为可以同时搅拌两个杯子中的液体,加快溶解速度。最后,教师请学生说说加入食盐的先后顺序,学生认为只有同时加入食盐,才能确保实验现象的科学性,所以应该准备两份同样多的食盐,同时加进去(见图4)。

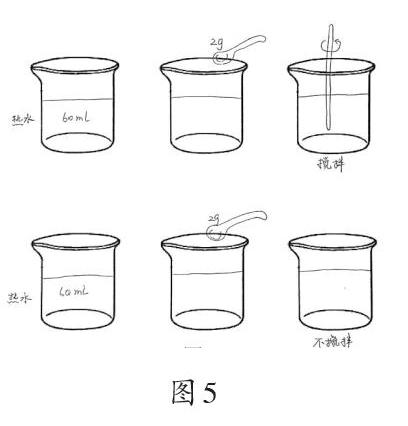

三年级学生的口头表达能力有限,文字组织和书写又跟不上思维的速度,而用简笔画和简单文字相结合的方式可以让学生的思维可视化。经过教师的指导,学生已经能够利用教师提供的画有两排烧杯的记录纸,用画图的方式来设计“搅拌能否加快食盐溶解”的实验(见图5)。从图中可以看到学生对于实验参照组的设置、“相同条件”和“不同条件”的变量控制,以及利用热水来加快食盐溶解现象发生的优化策略,学生的思维过程发展跃然纸上。

三、多样化整理总结,展示概念建构成果

课堂探究活动不仅要让学生的思维经历提问、假设、设计实验、验证、整理分析、得出结论等环节的激荡,还要让学生经过替代或迭代,获取新的科学概念。学习科学概念不是只为了完成学科测验,而是为解决生活中的实际问题提供知识基础。比如冲泡块状板蓝根时,学生会想到热水能加快食盐的溶解的操作经历,会想到搅拌也能加快食盐溶解的技巧,也会想到颗粒状板蓝根比块状板蓝根更快溶解的原型——方糖溶解实验的场景。学生虽然不用说出“溶解”和“加快溶解”的定义,但有可能用到探究过程中的某个技巧、某个变量的控制。

所以在《怎样加快溶解》的结课阶段,黑板呈现的是关于“加热”“搅拌”因素的实验设计图和学生自主设计的关于“捣碎”因素的实验方案(见图6)。通过教师的引导回顾,学生可以很清楚地回顾自己在探究活动中的所见所闻、所思所想,以及动手操作后观察到的现象。这些都是形成“提高温度、搅拌、捣碎能加快物质在液体中的溶解”概念强有力的佐证和支持。学生在这样的结课中,既看到清晰明确的科学概念,又看到自己经历的整个探究过程,为解决生活中的物质溶解问题奠定认知基础。

除板书外,思维导图也能让学生很好地看清知识体系,了解现象与现象之间、概念与概念之间、现象与概念之间的联系,并将许多小概念串联、归并成具有学科引领作用的大概念,进而更好地认识科學,把握科学的规律。

无论是板书,还是思维导图,都应该是动态生成的,是顺着学生的探究过程和探究思维一点一点形成的。开展这样的探究活动,能促进学生充分观察体验现象、深层理解和应用概念,是有利于学生思维发展的。

科学概念的建构不是一蹴而就的,需要遵循学生的学习心理和学习规律。教师要抓准概念建构的关键步骤,调动学生感官去观察体验,运用形象表达方式提高学生的思维可视程度,从而完成概念的梳理和完善,提升学生的科学素养。

参考文献:

[1]教育部基础教育课程教材专家工作委员会.义务教育小学科学课程标准解读[M].北京:高等教育出版社,2017.

[2]季荣臻.基于“思维可视化”的小学科学探究教学策略[J].江苏教育研究,2018(2).

[3]张文杰.基于思维的科学教学[J].湖北教育(科学课),2018(4).

(江苏省苏州工业园区东沙湖小学 215021)