山桐子油脱色工艺优化及其品质效应分析

2020-11-10谢雨芮王艳梅耿晓东王建圆

谢雨芮,王艳梅,耿晓东,王建圆,刘 震,李 志

(1.河南农业大学林学院,河南 郑州 450002;2.中原地区森林资源培育国家林业局重点实验室,河南 郑州 450002)

【研究意义】山桐子(Idesia polycarpaMaxim.)为大风子科(Flacourtiaceae)山桐子属(Idesia)落叶乔木,分布于东亚暖温带与亚热带,是东亚地区特有树种,在我国主要分布在陕西、山西、河南等地区[1-2]。山桐子树枝层次分明,花黄绿色,果实为红色浆果,其种子和果实均含有大量油脂,是优良的木本油料植物[3]。山桐子油中的不饱和脂肪酸(如亚油酸)含量高,是生产共轭亚油酸的新原料,同时油脂中含有维生素E、角鲨烯等营养物质,山桐子油不仅是优良的保健食用油,也可作为化妆品的基础脂性原料[4-6]。但初榨山桐子油中含有不同种类的色素,不仅影响油脂的颜色和外观,还降低了油脂的稳定性,导致其容易氧化或变质,对油脂食用的安全性造成不良影响[7]。适度的油脂精炼如脱胶、脱酸、脱色、脱臭等工艺可以提高食用油的稳态化[8],在油脂精炼的过程中脱色是必不可少的环节,良好的脱色工艺可以改善油脂的色泽,提高油脂透明度,增强油脂稳定性[9]。【研究进展】用于油脂脱色加工的方法有很多,如吸附脱色法、氧化脱色法、超声辅助脱色法等[10-11],较为常用且易操作的是吸附脱色法,将吸附剂加入油脂中,通过加热吸附剂可以吸附油脂中的色素、树脂、金属、氧化产物等杂质[12-13],酸性吸附剂较与中性的吸附剂对胡萝卜素有更好的吸附效果[14]。崔艳南等[15]对毛叶山桐子油进行反应温度、活性白土用量、反应时间优化,得到脱色率为70%~80%;华婉等[16]对索氏提取法得到的山桐子油进行不同温度梯度脱色试验,发现100 ℃时脱色率最高为54.87%。【本研究切入点】针对市场需求及油品加工技术优化的需要,现有的山桐子毛油脱色工艺还存在较大的改良空间。为了得到更佳的脱色效果,增加山桐子油通透度,提高其商品价值,本试验通过对脱色条件进行筛选,并对脱色后的山桐子油品质进行分析。【拟解决的关键问题】本研究采用吸附脱色法,对山桐子的脱色条件进行多梯度的单因素试验,分析不同脱色条件下山桐子油的脱色率,进而筛选出脱色效果优良的脱色条件;同时,对脱色后的山桐子油进行理化性质测定,分析脂肪酸含量与部分营养物质的变化,对脱色工艺进行验证,以期为山桐子油的加工生产提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

当年生山桐子鲜果购于四川优达山桐子农业有限公司,活性白土和凹凸棒购于灵寿县燕新矿产加工厂,活性炭购于郑州金图科贸有限公司;85%磷酸,NaOH溶液12°Be`,市售。

试验仪器:冷热榨两用榨油机WMTL—RZSA,高速冷冻离心机3K18,恒温磁力搅拌器SHJ—1,紫外可见分光光度计752,ice3500原子吸收光谱仪A2206,Aglient7890B气象色谱仪A2227,Aglient1200气象色谱仪A2219等。

1.2 试验方法

1.2.1 山桐子油制备 将山桐子果实清洗干净后放在室内自然晾干,然后放入烘箱内低温烘干。使用冷热榨两用榨油机,在冷榨模式下提取山桐子油,得到山桐子毛油。

脱胶:将山桐子毛油加热至60℃,分次酌量加入浓度为85%的磷酸,同时开始搅拌约15~25 min,当油脂中无悬浮颗粒出现时不再添加磷酸,并停止搅拌,静置保温30 min,离心过滤胶质后,脱水干燥,得到脱胶后的山桐子油。

脱酸:取脱胶后的山桐子油,搅拌加热至35 min时加入一定量的碱液,并搅拌25 min左右,当油皂开始离析时,降低搅拌速度并将油温加热至75 ℃左右,搅拌10 min,直至油皂明显分离,停止搅拌。再经过过滤、离心、洗涤、脱水干燥等处理后,得到脱酸后的山桐子油。通过上述步骤,得到若干经过脱胶及碱炼后的山桐子油。

1.2.2 山桐子油脱色试验 取500 g经过脱胶及碱炼后的山桐子油于50 mL烧杯中,加入一定量(1%、2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、9%、10%)的吸附剂(吸附剂分别为活性白土、活性炭、凹凸棒,活性白土在120 ℃条件下活化2 h后使用),后通过恒温磁力搅拌器在一定温度(90、100、110、120、130 ℃)条件下对其搅拌(180、240、300、360 r/min),一段时间(10、20、30、40、50、60 min)后停止搅拌,冷却至室温后进行反复离心过滤,得到脱色后的山桐子油。选择其中一组条件进行脱色试验,对脱色后的山桐子油进行理化性质分析脂肪酸测定等。

1.2.3 脱色率测定 通过紫外分光光度计在190~800 nm范围内测量吸光度,确定山桐子油的最大吸收波长,并测得此时的吸光值。

式中,A0为脱色前油脂吸光度,A1为脱色后油脂吸光度。

1.2.4 山桐子油品质测定 酸值的测定参照GB/5009.229-2016[17],过氧化值的测定参照GB/5009.227-2016[18],碘值的测定参照GB/T5532-2008[19],色泽的测定参照GB/T22460-2008[20],脂肪酸组成的测定参照GB/5009.168-2016[21]。

2 结果与分析

2.1 脱色条件对山桐子油脱色率的影响

2.1.1 吸附剂种类对山桐子油脱色效果的影响 使用的吸附剂包括活性白土、活性炭、凹凸棒,用量均为3%,在温度为100 ℃、搅拌速度为180 r/min的条件下脱色30 min,最终得到的脱色率分别为38.59%、4.10%、2.65%。结果显示吸附剂种类的不同造成差异明显的脱色效果,活性白土脱色效果明显优于其他两种吸附剂。

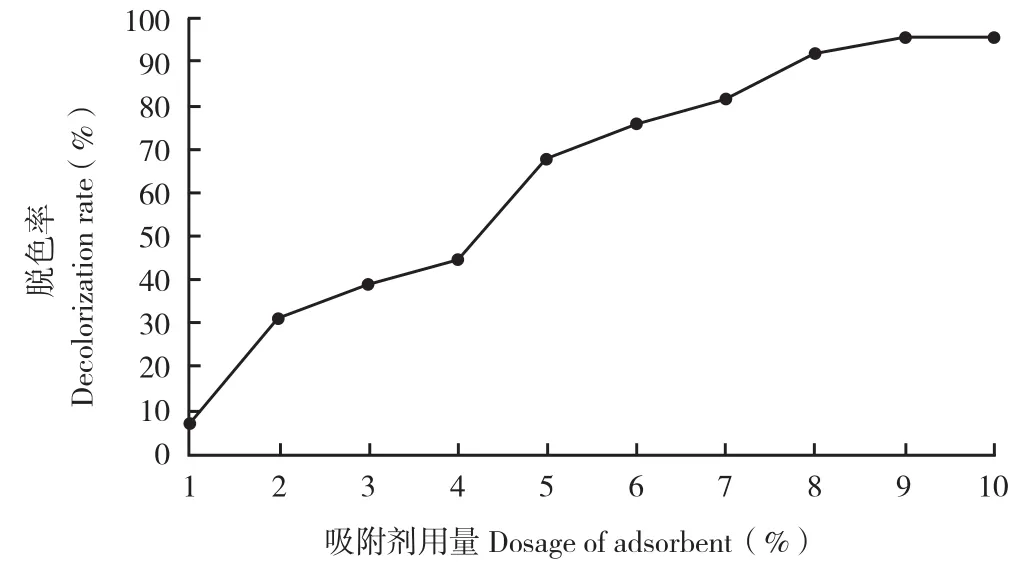

2.1.2 吸附剂用量对山桐子油脱色效果的影响 使用活性白土作为吸附剂,在脱色温度100 ℃、搅拌速度180 r/min、脱色时间30 min的前提下,吸附剂用量分别为1%、2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、9%、10%,脱色效果见图1。随着活性白土用量的增加,山桐子油脱色率呈上升趋势,当活性白土用量达到9%时脱色率达到最高,继续添加活性白土时脱色率没有明显变化。当吸附剂最佳为8%~9%时,有更较好的吸附效果。

图1 吸附剂用量对脱色效果的影响Fig.1 Effect of the dosage of adsorbent on decolorization

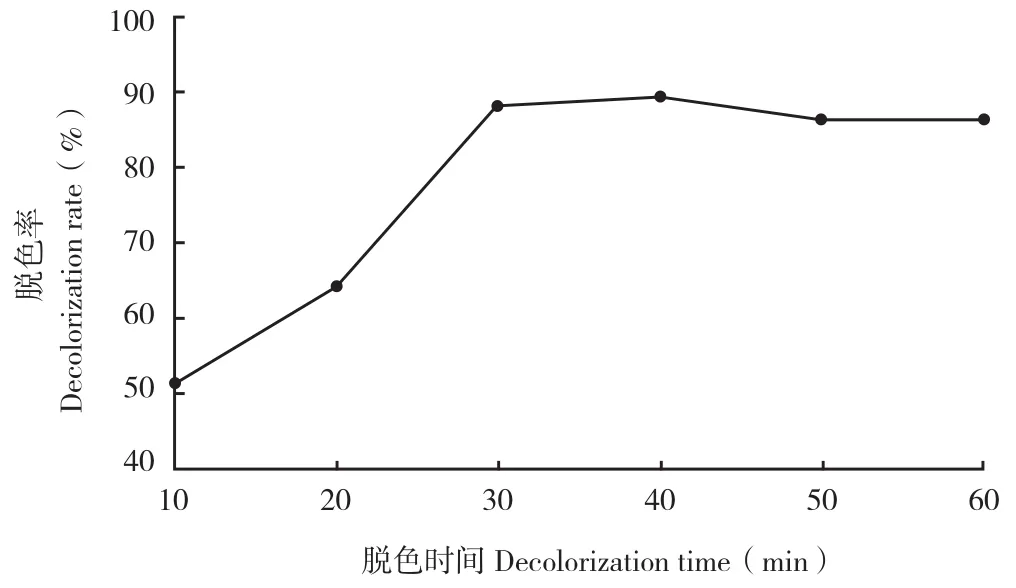

2.1.3 脱色时间对山桐子油脱色效果的影响 在脱色温度100 ℃、搅拌速度180 r/min条件下,加入9%的活性白土,脱色时间10、20、30、40、50、60 min对油脂脱色率的影响见图2。随着反应时间逐渐增加,山桐子油脱色率逐渐上升,在反应时间为40 min时脱色率达到最大值,之后时间继续增加,脱色率开始缓慢下降。这是由于达到一定的脱色时间后,吸附剂对色素的吸附作用达到平衡,脱色效果不明显,而随着反应时间的继续增加,部分色素将会解吸回到油脂中,影响脱色效果,因此脱色工艺的最优时间为30~40 min。

图2 脱色时间对脱色效果的影响Fig.2 Effect of the decolorization time on decolorization

2.1.4 脱色温度对山桐子油脱色效果的影响 在山桐子油中加入9%的活性白土,搅拌速度180 r/min,脱色时间40 min,当脱色温度分别为90、100、110、120、130 ℃时,脱色率分别为74.27%、89.37%、90.38%、90.64%、90.86%。当脱色温度逐渐升高时,脱色率也逐渐增加,脱色温度升至100 ℃时效果明显,而当温度高于110 ℃,脱色率升高缓慢。表明在一定的温度范围内,提高脱色温度,可增强吸附剂的吸附能力,油品脱色明显,随着温度升高油脂脱色效果几乎没有变化,因此山桐子油的最佳脱色温度为100~110 ℃。

2.1.5 搅拌速度对山桐子油脱色效果的影响 在山桐子油中添加9%的活性白土,在脱色时间40 min、脱色温度120 ℃前提下,搅拌速度分别为180、240、300、360 r/min时,脱色率分别为90.64%、90.79%、92.24%、90.71%。当搅拌速度为180~300 r/min时,脱色率随着搅拌速度的加快逐渐增加,当搅拌速度为300 r/min时脱色率达到最高,但继续增加搅拌速度时,打破了吸附平衡使得部分色素重新回到油中,脱色率开始下降,因此山桐子油脱色的最佳搅拌速度为240~300 r/min。

2.2 脱色对山桐子油品质的影响

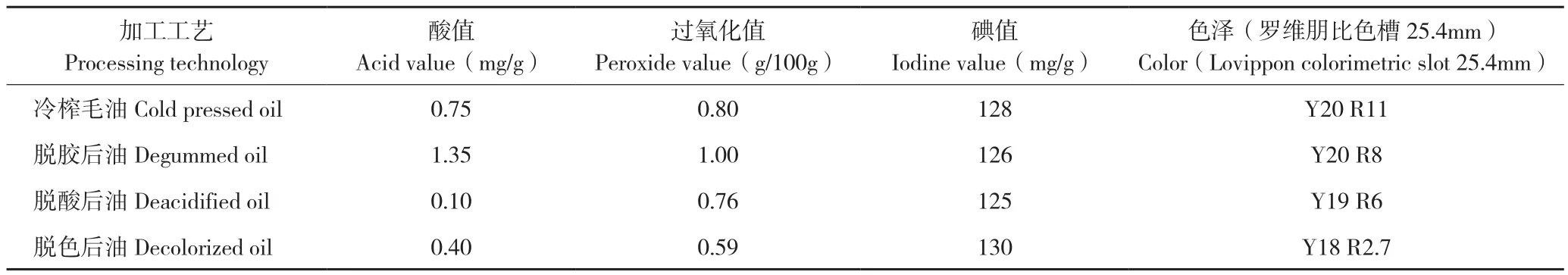

2.2.1 脱色过程对山桐子油理化性质的影响 由表1可知,脱色后的山桐子油较脱酸后的酸值增加,过氧化值减小,碘值增加。山桐子冷榨毛油呈红棕色,脱胶、脱酸工艺对山桐子油颜色改变较小,经过脱色工艺后红值下降明显,黄值下降不明显,脱色后的油脂呈透明黄色。

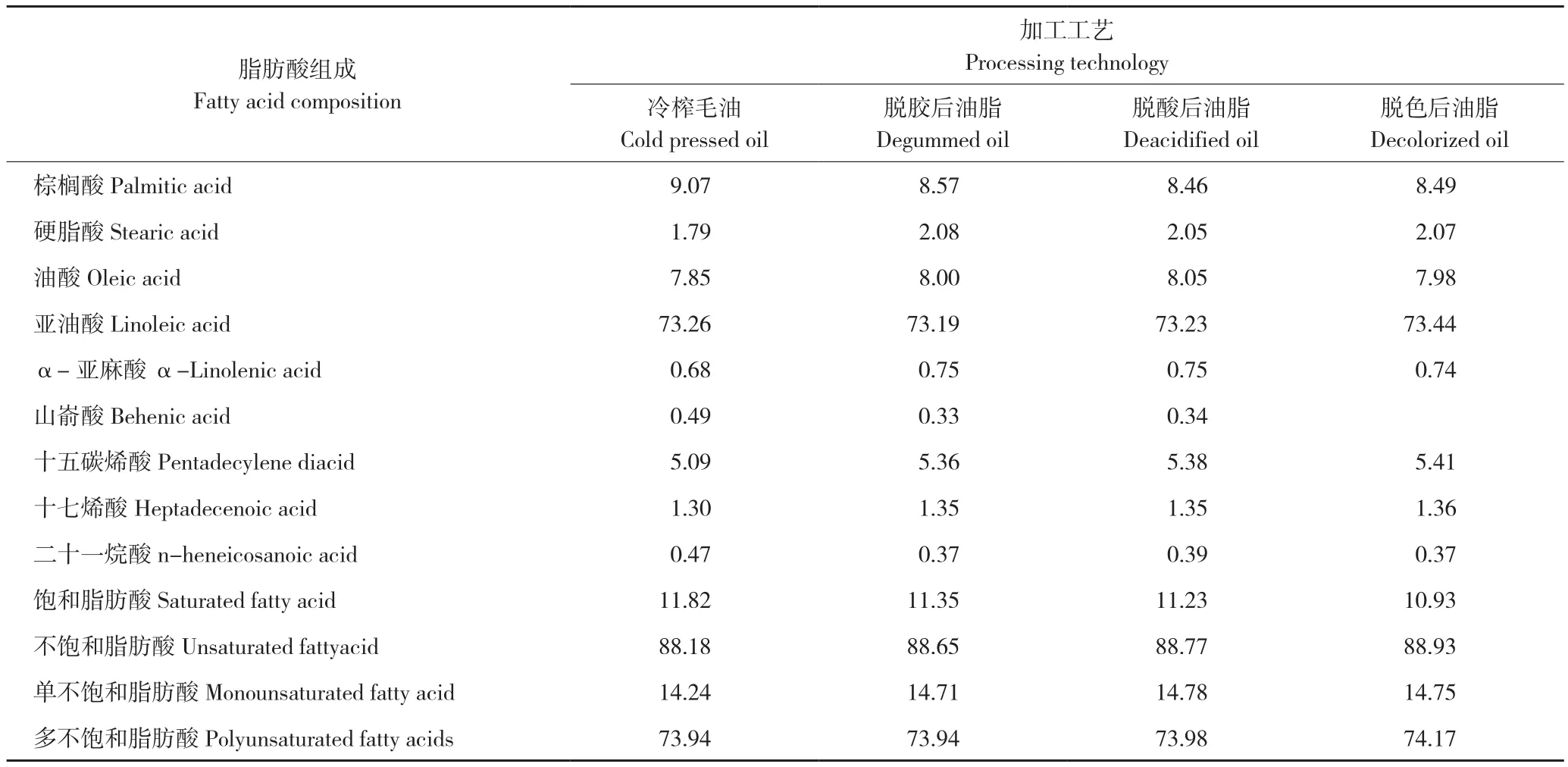

2.2.2 脱色过程对山桐子油主要脂肪酸组成的影响 由表2可知,山桐子油脂肪酸主要成分为不饱和脂肪酸,其中亚油酸含量最高,脱色后的山桐子油不饱和脂肪酸占比增加,饱和脂肪酸占比下降,说明在脱色过程中吸附剂会带走部分饱和脂肪酸,但在脱色后的山桐子油中未检测出山嵛酸。从整体来看,山桐子油中的脂肪酸成分没有出现明显改变。

3 讨论

活性白土、活性炭和凹凸棒均具有吸附能力,本研究选择不同的吸附剂进行脱色试验,最终以活性白土对于山桐子油的吸附效果最好。崔艳南等[15]发现当活性白土数量添加到5%以上时对毛叶山桐子油的脱色效果没有明显改变,因此选择5%活性白土作为吸附剂,得到的最佳脱色条件为:活性白土用量5%,脱色温度为100 ℃、脱色时间为40 min,脱色率为70%~80%。但本研究发现随着活性白土的添加量增加脱色率也随之增加,当活性白土使用量为9%时脱色率最高,继续增加脱色率没有明显改变,对活性白土种类、用量、脱色温度、脱色时间以及搅拌速度的试验表明,最终得到的脱色率在90%以上,高于崔艳南等得到的脱色率。

表1 不同处理过程对山桐子油理化性质的影响Table 1 Effects of different treatment processes on physicochemical properties of Idesia polycarpa oil

表2 不同处理过程对山桐子油主要脂肪酸含量的影响Table 2 Effects of different treatment processes on the main fatty acid content of Idesia polycarpa oil(%)

崔艳南等[15]只对脱色条件进行分析,并未对脱色后山桐子油品质进行分析,本研究针对脱色后山桐子油的理化性质和脂肪酸组成进行了测定。脱色后山桐子油酸值增加是由于脱色过程中需要加热,油脂会氧化形成游离脂肪酸引起酸值增加,同时也可能是由于吸附剂活性较高引起酸值增加[22]。刘存存等[23]对油茶籽油进行脱色后酸值同样上升,但甘光生等[24]在对大豆油进行脱色后其酸值并未出现上升现象,这可能是由于山桐子油中不饱和脂肪酸含量高,易氧化分解,也可能是由于本研究采用的活性白土活化程度较高呈弱酸性。但经过脱色后山桐子油的酸值为0.4 mg/g,而山桐子油国家行业标准中成品山桐子油的酸值应小于3 mg/g,因此本试验脱色后的山桐子油酸值达到国家标准[25]。整体来看,山桐子油中的脂肪酸成分没有出现明显改变,华婉等[16]发现压榨后脱色的山桐子油脂肪酸主要成分不变,但亚油酸占比明显增加,其脱色后吸附剂带走的其他脂肪酸成分较多,造成亚油酸占比增加,但本研究进行脱色后脱色率较华婉等的研究高,而且基本保持了原本山桐子油中的脂肪酸成分占比。表明本试验优化后的脱色工艺对山桐子油的优良品质没有较大改变,且得到较好的脱色效果。

4 结论

本研究通过试验得到山桐子油较高脱色率的工艺条件,即活性白土用量9%、温度110 ℃、搅拌速度300 r/min条件下脱色40 min,得到的脱色率为92.24%。山桐子油亚油酸含量高,是优质的植物食用油,在本研究的脱色工艺下山桐子油脂肪酸成分与占比基本保持不变,经过脱色的山桐子油红值明显降,低透明度增加,酸值达到行业标准,在保证山桐子油质量的情况下有较好的脱色效果,提高山桐子油的经济价值。