变“水低地高”为“水高地低” 重塑黄河上游水土关系

2020-11-06陈克恭

摘 要:甘肃生态环境脆弱、脱贫攻坚任务重的省情,直接或间接与水土关系的不协调有关,水不养土、土不涵水导致水土流失严重、削弱了土地的生产力,而这一省情的病根源于甘肃特有的地形地貌所决定的水土空间布局,即“水低地高”的基本形态。借鉴我国古代水利工程都江堰将岷江一分为二、造福成都平原人民的奇迹,基于南水北调西线工程新增水量调水线路必经甘肃的实际,提出在刘家峡水库上游海拔1 800~1 900 m之间将黄河也一分为二,分为自然河道和人工河道,形成弦弧双路循环的格局,其中人工河道即弦线自西南向西北沿海拔1 800 m左右的等高线以0.04%左右的比降缓慢自流至景泰台塬地区海拔最高点1 773 m处,然后再分几个方向自流灌溉后回归黄河天然河道,从而变“水低地高”为“水高地低”。这一弦弧双路方案的实施,不仅可促进黄河刘家峡至黑山峡之间1万多km2生态脆弱区和石羊河下游的生态保护和高质量发展,也可惠及规划的大柳树灌区,使其成为国家重要的粮食安全储备基地,而且有利于减缓沿黄灌区的盐碱化危害,减輕下游宁蒙河段河道淤积及防洪、防凌压力。

关键词:水土关系;水低地高;水高地低;人工河道;南水北调西线;甘肃省;黄河

中图分类号:TV212;TV213;TV882.1 文献标志码:A

doi:10.3969/j.issn.1000-1379.2020.10.001

Change “Water Flows Lower than the Ground” to “Water Flows Higher than the Ground” and

Remodel the Water-Soil Relationship in the Upper Yellow River

CHEN Kegong

(Standing Committee of Gansu Provincial Peoples Congress, Lanzhou 730046, China)

Abstract:The situation of Gansu Province is that the ecological environment is fragile and the task of poverty alleviation is heavy, which is directly or indirectly related to the incoordination of water and soil relations. The inability of water to conserve the soil and the soil does not contain water, leading to serious soil erosion and weakening the productivity of the land. This problem stems from the spatial layout of water and soil determined by the unique topography of Gansu, that is, the basic form of “water flows lower than the ground”. This paper put forward the fact that the newly added water volume of the South-to-North Water Diversion Project must pass through Gansu. Somewhere between 1 800 m and 1 900 m above sea level in the upper reaches of Liujiaxia Reservoir, the Dujiangyan River divides the Minjiang River into two parts, as does the Yellow River. The Yellow River was divided into a natural river and an artificial river, forming a chord-arc two-way circulation pattern, in which the artificial river, that was, the chord line flowed from the southwest to the northwest along the contour line of about 1 800 m above sea level, with a gradient of about 0.04% and slowly flowed to the Jingtai platform area. The highest point was at 1 773 m, and then it returned to the natural channel of the Yellow River after being irrigated by gravity in several directions, thereby changing the “water flows lower than the ground” to “water flows higher than the ground”. The implementation of this “chord arc two-way scheme” can not only promote the ecological protection and high-quality development of the ecologically fragile area of more than 10 000 km2 between Liujiaxia and Heishanxia of the Yellow River and the lower Shiyang River, but also benefit the planned Daliushu irrigation area, making it into an important national food security reserve base. It is also beneficial to reduce the harm of salinization along the Yellow River irrigation area and reduce the sedimentation, flood control and ice control pressures of Ningxia-Inner Mongolia section in the downstream.

Key words: water-soil relationship; water flows lower than ground; water flows higher than ground; artificial river; West Route of South-to-North Water Diversion; Gansu Province; Yellow River

习近平总书记指出,“人与自然是生命共同体”“山水林田湖草是生命共同体”[1]。在生态文明背景下,紧紧扣住生命共同体的生命性和内在统一性这一逻辑基点,以整体视野和系统思维寻求人与自然的和谐共生之路[2],找到绿水青山与金山银山之间的耦合平衡点,标本兼治,使系统得以平衡,是生命共同体得以永续发展的核心要义。在实施黄河流域生态保护和高质量发展战略中,注重流域系统中“重在保护”和“要在治理”的辩证统一则是这一战略的要诀。

1 牢固树立生态文明理念,努力实现保护与治理的辩证统一

习近平生态文明思想的核心要义是人与自然是生命共同体。在这个生命共同体中,人是因自然而生的,也是依赖于自然资源而生存发展的。因此,开发利用自然资源、追求人类福祉,是人生之意义所在。然而,过度开发、超量利用则是涸泽而渔、不可持续的,节制有度、限量利用是人之为人的文明所在,“知止为善”“知止而后有定”是中国传统文化的哲学基点,也是习近平生态文明思想的逻辑基点。为使“黄河成为造福人民的幸福河”[3],我们必须在黄河流域这个生态系统中“两手发力”“执其两端守其中”,既要保护,让流域生态得以修复,又要治理,让流域内经济社会的高质量发展得以实现,二者不可偏废,不能非白即黑,要“知其雄,守其雌;知其白,守其黑”,标本兼治,使二者耦合,构成一个耦合平衡的系统,实现二者的辩证统一。要牢固树立生态文明的理念,遵循“人工天趣,合二为一”“人与自然和谐共生”的原则,既要防止借“治理”之名行“以牺牲生态环境为代价”之实,又要防止借“保护”之名行放弃“治理”之实,避免陷入“生态保护”与“高质量发展”相背离的陷阱,这既是辩证唯物主义世界观物质与精神相统一的必然要求,也是新发展理念“生态优先”与“人民至上”高度统一的必然要求。人 民 黄 河 2020年第10期

2 拜水都江堰,追寻“绿水青山就是金山银山”之大道

都江堰水利工程是以无坝引水为特征的宏大水利工程,不仅是中国古代水利工程的伟大奇迹、劳动人民勤劳与智慧的结晶、“中国历史上最激动人心的工程”,更是世界水利史上的璀璨明珠,被联合国教科文组织列为世界文化遗产[4]。

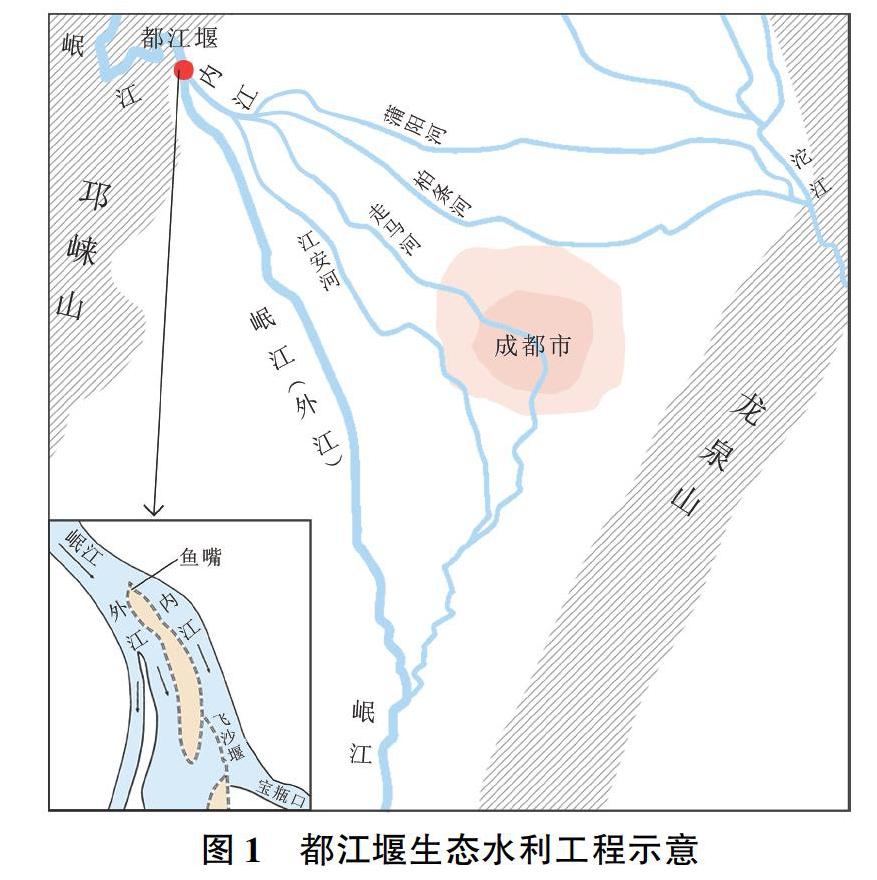

先秦时期,成都平原常遭洪灾。唐朝诗人岑参在《石犀》中描写的“江水初荡潏,蜀人几为鱼。向无尔石犀,安得有邑居。始知李太守,伯禹亦不如”,虽掺杂了诗人的夸张成分,但亦反映了昔日的洪灾惨景。汉代司马迁所著《史记·河渠书》记载:“蜀守冰凿离碓,辟沫水之害,穿二江成都之中。此渠皆可行舟,有余则用溉浸,百姓飨其利。”[5]这些史料记载了战国末期秦昭王命蜀郡太守李冰修建都江堰的历史。李冰以“道法自然”“天人合一”的思想,“乘势利导,因时制宜”,制定了“深淘滩、低作堰”的治水原则,采取“无坝引水”的形式,“分流导江,筑能引水”[4],把岷江分为内、外江,内江高、外江低,内外贯通,外江排洪,内江自流灌溉后汇入外江,见图1。内江高、外江低,润泽了7 000多km2的成都平原,灌溉了近千万亩(15亩=1 hm2)农田。都江堰使“低水变高水”“江水变河水”“河水变渠水”,化急流为静流、化水患为水利、化旱地为农田。从此,蜀地“水旱从人,不知饥馑,时无荒年,天下谓之‘天府也”[6],成都平原也因此成为“沃野千里”的富庶之地、获得了“天府之国”的美誉,都江堰也因此被誉为“天府之母”,学术界“拜水都江堰,问道青城山”的传统更是经久不衰。

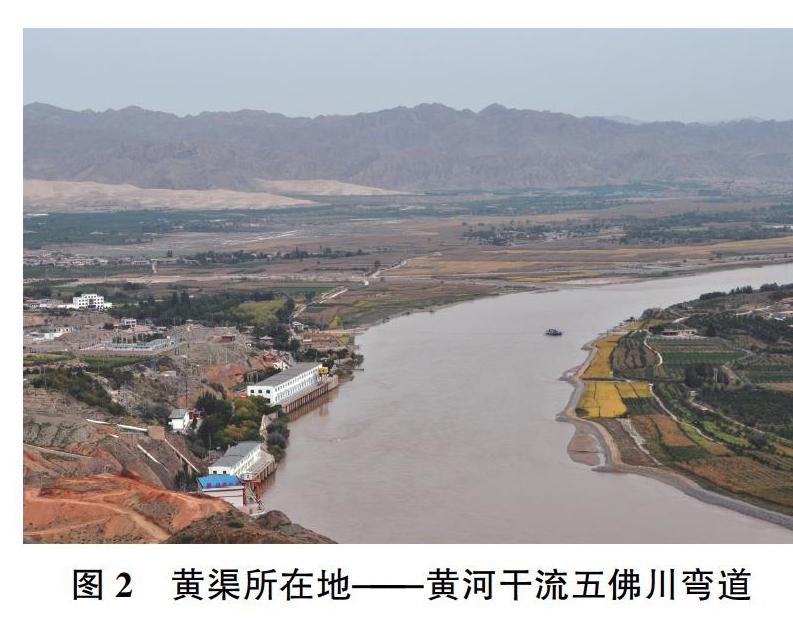

都江堰的治水理念不仅惠及长江流域,也惠及了黄河流域。黄河干流甘肃白银段景泰县五佛川弯道处(见图2)就有一处清顺治二年开挖的渠道,叫黄渠,其长15 km,从黄河干流自流灌溉了约1 000 hm2耕地后,又汇入黄河干流,养育了灌区15 000人。这里虽背靠腾格里沙漠,却成为瓜果飘香、有着南国鱼米之乡风貌的自流灌区,历史上就是陇中最富庶的地方,今天生产生活成本也极低,水自流,用水而不多耗水,不管种什么,每年仅收450元/hm2日常维修管护费。由于上游水土流失带来的腐殖质,是天然的有机肥,自然沉积于耕地后使土地愈来愈肥沃,因此这里的群众少用化肥, 因而土地不会发生盐碱化和污染。此外,黄渠还有着意想不到的水土调节功能,携泥裹沙的黄河水在经过自流灌区后,泥沙沉积在灌区使“黄色”逐渐褪去,待再次汇入黄河干流时,河水则变得清澈且可亲、悠扬而缓慢。

转身望着背后咄咄逼人的沙丘,让人不禁感慨万千,如果没有黄渠和自流灌溉田,那么流沙就会直奔下游,而且甘肃省就会增加一个15 000人的贫困群体。这也让人不禁感叹我们祖先的聪明智慧,近四百年来,他们之所以与黄河安澜相处,是因为他们道法自然、天人合一,寄于自然而生生不息。可见,“尊重自然、顺应自然、保护自然”“人与自然和谐共生”的生态文明理念在中国大地上有着深厚的文化土壤,也有着广泛而深厚的群众实践基础[7]。

黄渠工程是对“水利”二字的生动诠释,是都江堰的缩小版、陇中版,其中所蕴含的生态文明理念历久弥新,这正是水利事业的初心所在。在科学技术日新月异、经济社会高速发展的今天,为了实施好黄河流域生态保护和高质量发展战略,回望都江堰和黄渠,感悟“绿水青山就是金山银山”的深邃,唤回“水利”二字的初心和使命,则更显初心的弥足珍贵。

3 流域视域下甘肃的水土空间布局问题

习近平总书记指出:“黄河水少沙多、水沙关系不协调,是黄河复杂难治的症结所在。”“表象在黄河,根子在流域。”[3]甘肃生态环境脆弱、经济欠发达、脱贫攻坚任务重的省情,直接或间接与水土关系的不協调有关,水不养土、土不涵水,导致干旱时盼降雨、雨稍大时便成灾,水土流失加剧了生态环境的恶化,生态环境脆弱削弱了土地的生产力,进而影响了农民增收、阻碍了社会进步。这一省情的病根是甘肃特有地形地貌所决定的“水低地高”水土空间布局。

甘肃省位于青藏高原、内蒙古高原和黄土高原的过渡地区(如图3所示),是季风和西风的交接区,也是回汉蒙等各民族的融合区。在区域单元划分上,人们常以黄河干流为界,将其以西区域称为河西,以东区域称为河东,东西之间的黄河干流流域称为陇中。黄河干流甘肃段西南高、东北低,西南硬、东北软[7],在河流侵蚀切割作用下,黄河趋软避硬,顺着青藏高原的东北边缘,从海拔1 750 m的刘家峡水库,以0.125%的比降,奔流400多km至海拔1 250 m的宁夏大柳树,其间急速穿过了甘肃省会城市兰州,冲蚀着黄土高原,形成了“水低地高”的基本形态。该区间流域面积约为2.4万km2[8],其中黄河西北一侧的流域面积约为1.4萬km2,气候特点是西部高寒、东部干旱,常年盛行西北风。在西北风的作用下,西北方向的河西沙尘被搬往东南方向的河东,造就了河西走廊塌陷区和河东黄土高原区,前者为风沙策源地(即巴丹吉林沙漠和腾格里沙漠),后者为尘埃落定区,中间的陇中区域自西向东是由青藏高原向黄土高原的过渡区,自北向南是由内蒙古高原向黄土高原的过渡区,干旱特征明显,植被稀疏,降水量小且季节性强,有雨便是水蚀区、无雨则是风蚀区,与西北方向的两大沙漠一起,将大量沙尘输入黄河,漫流沉积于下游宁蒙河套地区,形成了天下黄河富宁蒙的喜象,同时也使宁蒙河段逐渐形成“悬河”,而陇中地区在此过程中则扮演着沙尘输送廊道和补给区的角色[7]。中科院寒旱所和西北地勘局多年的观测研究表明,甘宁两省(区)交界处的大柳树断面每年往下游输送的1.71亿t泥沙[9]主要来自这一区域,即使按1亿t泥沙进行概算,不及1 000万人口的区域内人均每年向下游输沙超过10 t。由于这一区域多为丘陵缓坡、台塬、盆川,相对高差小,如景泰台塬上一马平川,唯一地标是一座相对高差不足30 m的丘陵,因此水低地高、寒旱特征明显、水土流失严重是黄河干流甘肃段地理生态环境的基本特征。

甘肃人民守着滔滔奔流的黄河,曾望河兴叹,也发明了从低处向高处提水的水车提灌技术。新中国成立以后,国家在极度困难中建设了刘家峡水电工程,开启了电力提灌时代。1974年,甘肃首次建成大型高扬程电力提灌工程——景泰川电力提灌一期工程,其灌溉面积2万hm2[10],使景泰川发生了翻天覆地的变化,也造就了一条山农场。在尚未解决温饱的年代里,“一条山”就是可以吃饱饭的地方,令人们心驰神往。时至今日,人们仍念念不忘曾经被毛泽东主席亲笔题匾“面向群众”、表扬过的李培福同志,他与当地群众一道苦战数年完成了这一“救命工程”“翻身工程”“致富工程”“造福工程”。水车提灌和电力提灌,本质上都是从低处往高处提水灌溉,一方面因投资大、运行成本高而使农民用水负担重[7],另一方面毕竟是逆自然而为的权宜之计,可持续性差。景电灌区自20世纪80年代后期就开始盐碱化,目前已步入两难境地:一方面设备陈旧老化,运行成本高,需要财政补贴数额越来越大;另一方面,排盐治碱的任务愈来愈重,需要农民投入愈来愈多。在困境中,景泰县创新思路、变废为宝,依靠塬地盐碱水发展渔业项目,虽补偿了部分亏损,但灌溉水被植物利用和蒸腾蒸发,有来无去,其中的盐分日积月累沉积在台塬上,地面越低洼沉积越多,当年效益越好的灌溉田今天盐碱化越严重。在自然界中,大江大河少有盐碱,只有大海的苦咸,河西走廊诸内陆河也只在流域尾闾的青土湖、居延海和疏勒河的西湖有盐碱地,只要河流不断流土地是不会盐碱化的。可见,盐碱不是因为灌溉,而是因为提灌的原因,水由低处来,有来无去,不像自流灌溉,水从高处来、向低处去,有来有去,不会发生盐分沉积。故而,景泰塬面上虽然还有上千平方千米未利用的平坦荒地,本来可开发为良田,但是由于用水成本高和盐碱化等,因此景电二期工程除安置部分移民外,再未就地开发利用。

1955年第一届全国人大第二次会议通过了《关于根治黄河水害和开发黄河水利的综合规划的决议》[11]。该规划拟在黄河干流甘宁交界处修建黑山峡水电站,以电站高坝抬高黄河水位143 m[9],可在黄河宁蒙段建设1 000万亩(约67万hm2)的大柳树灌区,使其成为国家重要的粮食安全储备基地。但因地质条件复杂和淹没区面积大、移民安置困难等,特别是纠结于高低坝方案之争(中国工程院咨询报告指出“对于河段开发方案的选择,有关省、自治区和部门存在较大分歧,长期未能决策”)[9],已论证了60余a,如若继续“就水论水、就本位收益”论取舍,想必仍不会有结果。只有本着生态优先、人与自然和谐共生的原则,按习近平总书记开出的药方,在流域视域下审视相关问题,许多问题才能迎刃而解。

4 顺应自然,重塑新型水土关系

扬黄提灌与引黄自流是解决流域视域下黄河甘肃段水土空间布局问题的两种思路,两者之间存在着本质区别,是事倍功半与事半功倍的区别、局部与流域的区别、当前经济利益与长远综合效益的区别。事实上,从景电等扬黄工程到引大入秦和引洮等自流工程的变化,就是主客观条件变化后用水思路的自觉变化,时任甘肃省主要领导宋平同志和水利工作者已经历了这一艰难的抉择。当前,南水北调西线工程方案比选正在进行中,但调水线路必经甘肃省,如何使用好过境的新增水资源、如何面对已讨论了60多a的黑山峡高低坝之争[8]、如何实现“共同抓好大保护,协同推进大治理”、如何建设黄河上游陇中生态环境和高质量发展区?取决于我们是继续维持水低地高、扬黄用水的格局,还是选择一个水高地低、引黄用水的新格局。这一抉择直接关系到甘肃省能否打一个建立稳定脱贫长效机制、加快绿色发展的翻身仗,能否有一个全面小康和现代化建设的崭新未来图景[7]。

大道之行,天下为公。只要我们遵循新发展理念,从流域着手,借鉴学习古人在都江堰和黄渠的治水理念,顺应自然、依势而行,在刘家峡上游将黄河一分为二,使天然河道与人工河道在弦弧之间形成水高地低、弦弧贯通的新格局,就会重塑“以水养土、以土涵水、水土交融、水土互助”的新型水土关系,陇中地区必然会呈现出生态保护和高质量发展的新格局[7]。

4.1 变“水低地高”为“水高地低”

道法自然,依势而行。当南水北调西线工程实现调水后,可以让新增水量在刘家峡水库上游海拔1 800~1 900 m处,像都江堰工程将岷江一分为二那样,依势将黄河水一分为二(如图4所示),即分为弦弧双路,一路继续沿黄河天然河道弧线走,另一路沿人工河道弦线走。其中,弦线自西南向西北,沿海拔1 800 m左右的等高线以0.04%左右的比降缓慢自流约300 km,直至景泰台塬地区海拔最高点1 773 m处,然后可再分几个方向自流:第一路向东北方向直奔规划中的宁蒙大柳树灌区;第二路向西北方向直奔石羊河流域,以“确保民勤不成为第二个罗布泊”[12];第三路在完成景電灌区的灌溉后,可从平均海拔为1 600 m的台塬上飞流直下至海拔1 320 m的五佛寺,汇入黄河天然河道,近300 m的自然落差也可以直接装机发电[7]。

4.2 变沙尘源发地为水土涵养区

土要靠水养,水要靠土涵。刘家峡水库至大柳树断面,区间流域面积约为2.4万km2,每年向下游输沙约1.71亿t,其中大部分泥沙来自黄河西岸的沙尘输送廊道和沙源区[7]。依“弦弧双路”方案,将黄河在刘家峡水库上游一分为二分流之后,将有1万多km2的土地被人工河道与天然河道所包抄,且开口朝向广袤的腾格里沙漠,人工河道与天然河道之间有数十条自然天成的沟渠,可使1万多km2土地上下游自然沟通,人工河道之水最终将回归于天然河道,这样用水而不多耗水,人工天趣,合二为一,自然会形成一个网格化的水网。如此,这1万多km2土地便成为一个以水养土、以土涵水、生态自然得以修复的地区,沙尘源发地则成为水土涵养区,且涵养能力会逐年提高,而蒸发量会逐年下降,用水但不多耗水的效能也会逐年显现,水土流失现象将会得到根本改善,下游宁蒙河段“新悬河”的危险也将从根本上消除。

4.3 变扬黄提灌为引黄自流灌溉

自流灌溉,根除盐碱。扬黄提灌影响着水资源的自然循环过程,令水有去无回,这是造成土壤盐碱化的根本原因。在弦弧之间的1万多km2内,扬黄提灌工程是目前主要的用水手段,现有的约10万hm2灌溉农田已经存在程度不同的盐碱化问题,此外,还约有17万hm2靠天收旱地,有至少30%的未利用地可改造为40万hm2的高标准农田(兰州新区目前正在实施的高标准农田建设已初见规模)。若将原有的10万hm2提灌田置换成自流灌溉田,将17万hm2靠天收旱地改造为自流灌溉田,加上40万hm2未利用地改造,共可造就67万hm2(约1 000万亩)高标准自流灌溉田,使其成为国家粮食安全的新储备地[9],为守好守牢1.2亿hm2(18亿亩)耕地红线提供战略回旋余地。其中,新改造的40万hm2自流灌溉田,对于甘肃省未来发展尤为重要,既可为巩固脱贫攻坚成果提供支持保障,也可为做大做强甘肃现代丝路寒旱农业奠定坚实基础[7]。

规划的黑山峡水库拟通过水库高坝来提高黄河水位143 m,以满足规划的大柳树灌区生产生活用水,进而把大柳树灌区建设成为国家重要的粮食安全储备基地。而通过人工河道引水至景泰台塬地制高点1 773 m海拔处,比原计划抬高水位143 m还要高出200多m[7],能惠及陇中地区和宁夏、内蒙古的前后河套灌区,高水高用、高位灌溉,既可建成惠及三省(区)的特大型超千万亩自流灌区,又可使3个千万亩灌区上下自流贯通,同时还可根治沿黄灌区因水循环不畅所带来的盐碱化危害。

4.4 变人工高坝调蓄为利用自然空间调蓄

高坝变高水,既防汛又防凌。修建黑山峡水库的目的之一是利用高坝增加库容,发挥调蓄作用,提高防汛防凌能力。近年来,西北地区出现暖湿化现象,降水偏多、径流量增加,这虽是西北地区百年、千年尺度干旱化趋势的周期性震荡[13],但由此带来的季节性防汛问题已经凸显,特别是这两年兰州城区黄河洪峰有时可高达3 400 m3/s,导致黄河风情线一些景区、步行道、栈桥等休闲设施被淹没。不难想象,若南水北调西线工程新增水量经过黄河兰州段,则防汛形势必然会更加严峻,这对一个省会城市和古城基础设施的影响不可估量。但当将新增水量自流引至景泰台塬制高点处,则面对的是我国最大的风沙策源地腾格里沙漠和我们一直担忧怕成为第二个罗布泊的民勤盆地,如此,“利用天然地形则在龙羊峡、刘家峡水库与腾格里沙漠无人区之间构成了一个天然的反调节系统”[7],不仅省了高坝,而且变水患为水利,既解决了防汛和防凌问题,又解决了久盼未决的生态用水问题。

4.5 变干旱荒漠区为陇中黄河大湾区

逐水而居,人之初心。大多都市圈之所以坐落于大湾区,是因为大湾区大都是百水汇流之处,人类不会因为时代变迁和科学技术的发达而改变逐水而居的自然属性,都江堰形成的天府之国、黄渠与五佛川的富庶,都是人类初心使然。当黄河从刘家峡上游分水口分流时,天然河道与人工河道之间则自然形成了一个陇中黄河大湾区,湾区内水养土、土涵水,水土要素之间将会在大生态系统内形成新型的耦合关系,这一关系既可造就湾区内的“绿水青山”,使黄水变清水、黄土变绿地,洪灾、凌灾和沙漠化、盐碱化等问题在自然大道中消匿无形,还可极大地改善人居环境,为陇中人民带来“金山银山”的深厚福祉。如此,陇中黄河大湾区将成为黄河流域生态保护和高质量发展的重要支点,可与“兰州—西宁”城市群和黄河“几”字弯都市圈一道,在双路循环间和水土交融中,合作共筑黄河上游绿色生态屏障,形成休戚与共的命运共同体,成为西部大开发的一个制高点,“一带一路”向西出发的集结地,进而真正“让黄河成为造福人民的幸福河”[7]。

5 结 语

“危机中育新机,变局中开新局”。《中共中央 国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》要求以形成新格局为目标,做好新时代西部大开发工作,开启全面建设社会主义现代化国家新征程[14]。这既意味着国家经济社会大局的系统重心开始渐进西移,也意味着新时代的西部犹如当年的东部

一样会迎来一个优先加速发展的时期,更意味着西部将肩负起扩展国家发展战略回旋空间的重任。不辱使命,审时度势,以习近平生态文明思想为指导,在统筹国内国际两个大局、统筹西部东部两个大局中,进一步把握好新时代、新格局中的新环境、新任务,用黄河流域理念统领“保护”与“治理”,“两手发力”,构建新型水土关系,做好“水的涵养、土的保持、沙的减少”三篇文章[15],写好“绿水青山就是金山银山”的大文章,努力在新时代“黄河大合唱”中奏好甘肃乐章[16],开启全面建设社会主义现代化国家的新征程。

参考文献:

[1] 习近平.推动我国生态文明建设迈上新台阶[J].求是,2019(3):4-19.

[2] 陈克恭,师安隆.戈壁农业是生态文明背景下的农业革命探索[J].农业经济问题,2019(5):130-137.

[3] 习近平.在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的讲话[J].求是,2019(20):4-11.

[4] 李冰研究中心.天府文化之源:都江堰[M].成都:西南交通大学出版社,2019:2-3.

[5] 司马迁.点校本二十四史修订本:史记(四)[M].北京:中华书局,2014:277.

[6] 常璩.华阳国志[M].长春:时代文艺出版社,2009:30.

[7] 甘肃省人大常委会黄河流域生态保护和高质量发展调研组.改变地高水低格局 重塑新型水土关系[N]. 甘肃日报,2020-07-07(5).

[8] 白银市发展和改革委员会.黄河黑山峡河段水电开发工程资料汇编:上册[G].白银:白银市发展和改革委员会,2017:37-72.

[9] 潘家铮.西北地区水资源配置生态环境建设和可持续发展战略研究:重大工程卷[M].北京:科学出版社,2004:42-43,182.

[10] 甘肃省水利厅景泰川电力提灌管理局.景电工程概况[EB/OL].[2020-06-01].http://slt.gansu.gov.cn/jdglj/jdjj_915/gcgk/.

[11] 刘政.人民代表大会工作全书(1949—1998)[M].北京:中国法制出版社,1999:713.

[12] 吴克明.甘肃:不让民勤成为第二个罗布泊[N].中国绿色时报,2018-06-12(1).

[13] 王浩,赵勇.新时期治黄方略初探[J].水利学报,2019,50(11):1291-1298.

[14] 中共中央 國务院关于新时代推进西部大开发 形成新格局的指导意见[EB/OL].[2020-05-17].http://www.gov.cn/zhengce/2020-05/17/content_5512456.htm.

[15] 林铎.在省委十三届十次全会上的讲话[N].甘肃日报,2019-10-22(1).

[16] 唐仁健.在新时代“黄河大合唱”中奏好甘肃乐章[EB/OL].[2020-01-12].http://www.gs.xinhuanet.com/news/2020-01/12/c_1125450937.htm.

【责任编辑 张智民】