顶级刻铜文房:“手镇”

2020-11-02牟国庆

收藏的乐趣,全在于寻宝和考证的过程。试想,如果收藏没有寻寻觅觅寻宝、艰难辛苦考证而至苦至乐的过程,而只像到超市买东西一样,付钱走人,还有何乐趣可言?

本人十年前得到一件顶级画稿刻铜作品,经过三年的艰苦考证才搞明白其中的奥秘,兴奋持续至今。今天就对各位藏友分享一下自己对于刻铜认识的逐步提高以及这件作品的考证过程吧!

对于刻铜艺术的认识和认知,也有一个由浅入深逐步丰富、逐步清晰的过程。2003年以前,墨盒镇尺等刻铜艺术品的收藏还处于自发的初级阶段,那个时候大部分收藏者没有画稿和清盒的概念,许多人包括本人的认知停留在对于白铜、赛银铜、红铜、黄铜等铜质的研究,对于刻工的研究还处于空白期。——因为,绝大部分人根本没有见到真正好的刻铜作品。

自2003年周继烈先生出版《墨盒存珍》为发端,前28页的研究文章让许多步履蹒跚的墨盒爱好者茅塞顿开;2004年3月由浙江大学出版社出版的《铜匣古韵——墨盒收藏》更是周继烈先生刻铜研究的精品力作,奠定了周继烈先生刻铜研究的泰斗地位;尤其是2005年“盛世收藏”网站开创“刻铜艺术专版”以来,广大藏友结合藏品就民国时期摹刻品、类画稿、亲笔画稿等展开热烈讨论,许多模糊的概念逐渐清晰。此前或此后出版的《陈师曾画铜》《莲花庵写铜》《铁笔铜墨——刻铜文房把玩与鉴赏》《民国刻铜文房珍赏》等刻铜艺术专著,将刻铜艺术品的收藏推向了高潮。

《陈师曾画铜》和《莲花庵写铜》二书出版较早,而且多是可望而不可即的名家画稿精品拓片的汇集,也是我收藏的终极目标。当时曾有一个奢望,若能觅得其中佳器之一二,此愿足矣!

在看书研究的时候,我喜欢同中求异,以求新的发见。比如通过对不同艺术家同一题材(如山水、书法)画法、构图、刻工处理的不同,来认识每一位艺术家的艺术特色;还有,在研究刻铜拓片书画内容的同时,我有时候反其道而行之,不看拓片内容,只观察拓片的外轮廓,判断这件刻铜拓片的原作究竟是刻制在什么器物之上。

这样的研究很有趣而且的确有了新的发现。《陈师曾画铜》中情况比较简单,凡是外轮廓是圆角的,都是铜墨盒的拓片;凡是外轮廓是直角的,都是成对镇尺的拓片。

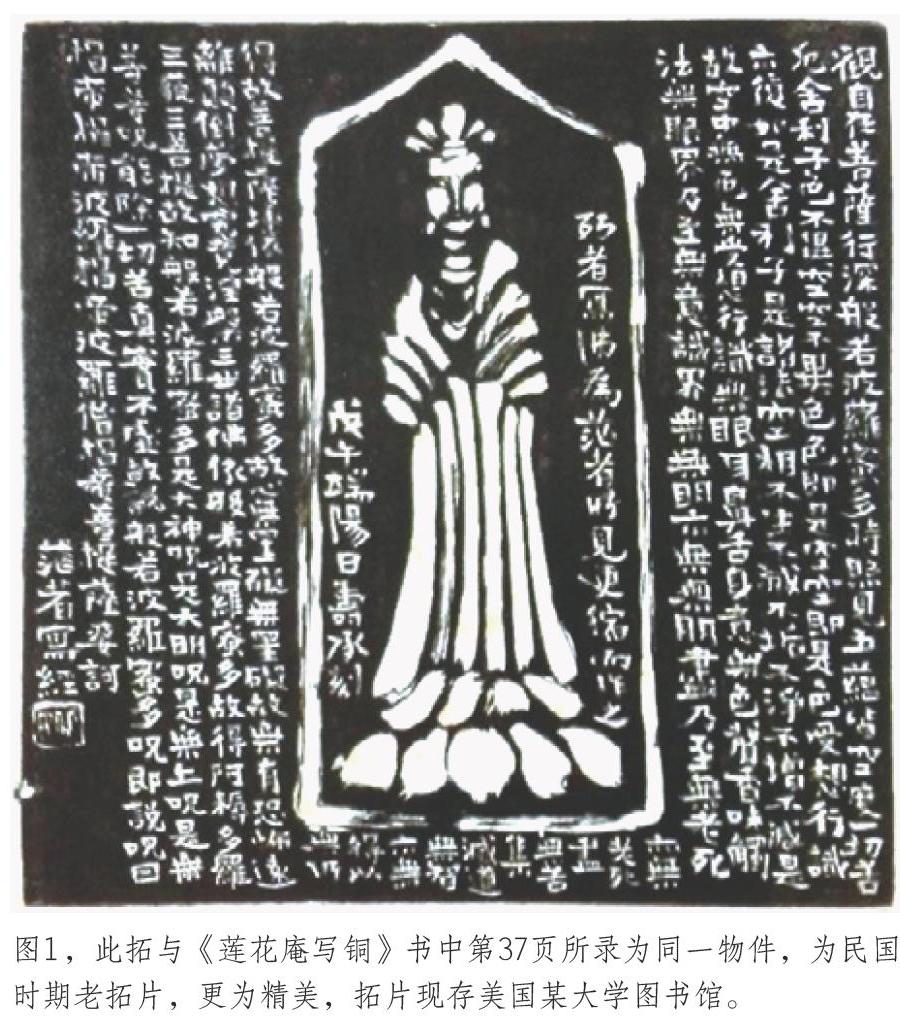

而在《莲花庵写铜》(以下简称《莲》书)这册刻铜拓片作品集中,情况就比较复杂。圆角的很好判断,一定是刻铜墨盒拓片无疑。而直角的刻铜拓片情况就比较复杂,粗略算来有三种情况:一种是传统的成对的铜镇尺,如传统的菊花、梅花、竹子等镇尺拓片。第二种情况为成组的寿屏或者铜屏,一般最小的是四屏、八屏、十二屏等等。当然,这样的铜屏或者寿屏也有没有被裁成一条条的,而就是一张大的长方形铜屏或者寿屏,如《莲》书中第20页“赠伯群部长菊石寿屏”;《莲》书中第64页“细字楷书洛神赋铜屏”,这些作品多为鸿篇巨著,乃作者用心之作,如果插在红木底座之上,气势壮观,很有艺术价值和视觉冲击力。第三种情况最为耐人寻味,这些作品或正方形或长方形,如《莲》书第37页之“临师曾写佛造像并书小楷心经”,第55页之“高君陶量铭”,看图片判断器型不大,直角,既非成对的镇尺也非寿屏铜屏之类器物。

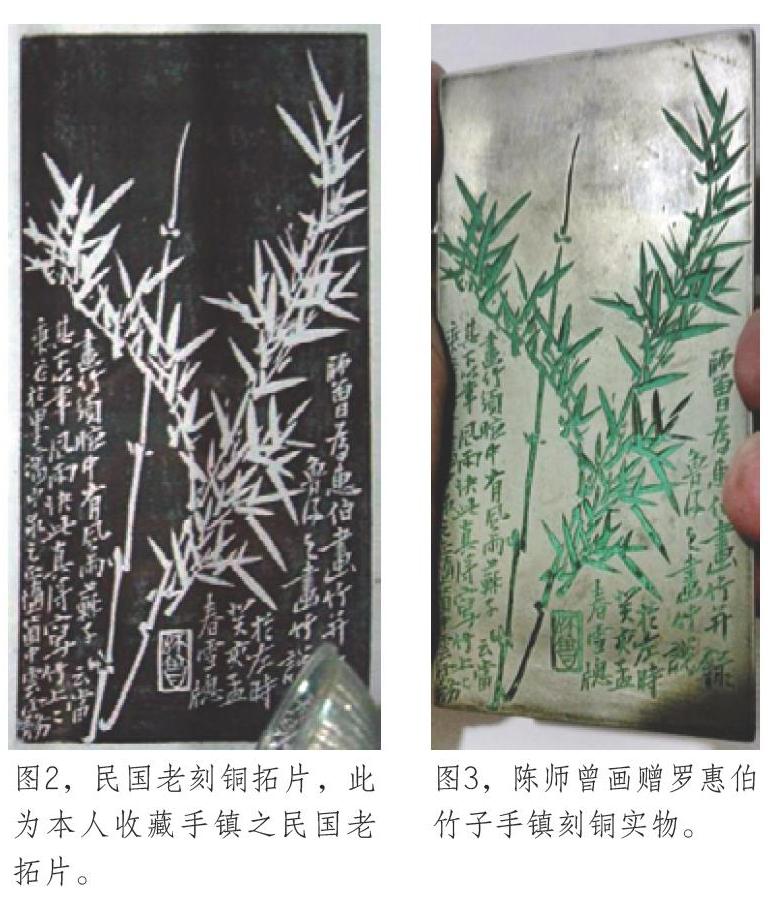

第三种情况的文房拓片,多年以前我曾于网上见到一张陈师曾为惠伯绘的竹子,修竹一丛,书法两段,此图长宽比例基本为二比一,与传统的镇尺相比明显偏短偏宽,尺寸比例与书画中的“中堂”比例一致,构图完整,气息雅逸,完全是一幅极高水平的刻铜佳作,当时也是我梦寐以求的物件。

谁知十年以前,苍天不负有心人,天意悯我,终于让我有缘得到了这件刻铜实物,当时双手握着这件沉甸甸的刻铜佳器激动不已,却也错愕不已——这件宝贝,究竟叫什么呀?

得宝之初,自己先以单镇尺名之,后来越琢磨越不对劲,镇尺都是成对出现,这个明显是完整的作品而非成对才能欣赏的东西呀!于是,我开始了这件宝物的考证定名之旅。

上个世纪九十年代我开始收藏文房器物,以前关注最多的是古砚台和古墨,对于镇纸等文房佳器也有所关注和收藏。我知道镇纸从石镇、纸镇发展而来,至北魏时期开始在士大夫阶层广泛使用,多为单只出现,以玉石、青铜、玛瑙等所制,形状也多为玉兔、卧鹿、卧牛、龙、虎及童子人物等造型。明清以降,成对镇尺才流行开来,材质多为红木,偶有艺术家于其上写书作画,然并不普及。反而是民国时期,因为陈师曾、姚茫父的倡导,加之有张寿丞、姚锡久等刻铜名家的精绝刻铜技艺为佐,民国刻铜镇尺的艺术性达到了历史上的鼎盛时期。

我这件陈师曾赠罗惠伯刻铜器物,长只有十公分多点,盈盈一握,手头较重,若以镇纸名之,似无不妥,然终有不甘。求助于许多专家,均无满意答案。

2012年,烟台组织鉴宝活动,请来了北京故宫博物院等许多专家,我应邀作陪晚宴,我提前将几件宝物揣在身上,早早地到达宴会宾馆,等待专家的出现。等了很久,三位专家终于出现了,我直奔负责鉴定文房杂项的专家张燕燕女士而去,将宝物向其展示并请教。张女士坐在雅间的沙发上,激动地端着宝物翻来覆去看了很久,口中喃喃不停地说好东西好东西并且问我是否转让,说是北京的朋友可以购藏,而且暗示我可以出高价,我没有答应。后来,我再三请教为何物时,张燕燕说:这件宝物叫“手镇”。手镇的含义有两层意思:一是民国时期,许多书画名家喜欢在手卷上题诗作画,这种镇纸尺寸小,非常适宜在手卷上移动,故名之;第二层意思是,这种小的文房把件,尺寸较少,适合手中把玩,又有镇纸的功能,所以名曰“手镇”。

纠结数年的疑惑终于解开,心里无比敞亮。收藏的魅力难道不就是在寻寻觅觅中突然出现“那人却在灯火阑珊处”的感觉吗?!

大约2006年前后,我曾于荣宝斋附近见到一幅陈师曾画姚茫父题字的山水手卷,手卷宽度只有十一二公分,与此手镇尺寸相当,长度也只有不到一米的样子,轴头为象牙所制,异常精致。当手卷次第展开的时候,群山江水扑面而来,气势磅礴,极为珍贵。我想,二人作此书画时,也许就是用这类手镇辅佐而完成的吧?

这件手镇上的落款为:“师曾为惠伯画竹,并录鲁得之画竹说于左,时癸亥春雪窗。”据考证,民国初年,姚茫父、陈师曾二人结为莫逆之交,二人同为画坛领首。而姚茫父为人爽直平和,学养深厚,在当时颇具声望,正式学生和社会各界慕名从学者如云,如吴宓、郑天挺、罗惠伯、梅兰芳、启功等。《莲花庵写铜》一书之第55页“临陶文高君”手镇,也是为罗惠伯所作,姚茫父在此考证道:“高君。高君陶量,王文敏公故物,今归山斋。”先盖一长方形“茫父”印章后又写道:“高君量铭,高君二字极古秀遒丽之致,高字起势,正与石门颂笔法相似。为惠伯抚之,茫父并记。”又郑重其事地盖了一方方形“姚”字印章,如此颇费匠心,可见其十分重视这件作品。观其形制,是与这件师曾画竹手镇一时之作。我们可以这样推理:作为茫父学生的罗惠伯,极想得到一件茫父和师曾的刻铜精品,便请茫父书写一件,又请茫父央请师曾绘写一件。茫父师曾都再三斟酌,茫父书写了王懿荣旧藏的一件陶量铭并详加考证书写而成,形式、内容及艺术性都极佳。陈师曾则选择了自己最为擅长的竹子题材,画勃勃生机春竹一丛,并以竹竿穿插之,竹之右侧题上款识,竹之左侧则以遒劲的行书写上古人写竹的画论:“画竹须腕中有风雨,苏子云:当其下笔风雨快!此真得写竹上上乘;若于墨沈中求之,正堕个中云雾。”这件手镇构图用笔极为讲究,可谓“密不透风,疏可走马”,竹竿最上一笔,与茫父先生摹写“高君陶量铭”起笔有异曲同工之妙。虽是案头把玩之物,却小中见大,颇有庙堂之气。是件写于癸亥年,癸亥年是1923年,正是陈师曾绘画艺术的鼎盛之时(这年9月,陈师曾奔母丧回南京,不幸染病逝世),所以是其艺术巅峰之作,比其早期作品更为精湛耐看。

“物以稀为贵”,相比墨盒而言,成对镇尺的数量已经是很少了,而手镇的数量更是可以用“千里挑一”来形容。而且,因为器型稀少,书画家在创作时格外慎重对待,所以其题材和艺术价值是最高的,可以与同样稀少的刻铜寿屏铜屏相媲美,故将手镇名之曰“顶级刻铜文房”应不为过吧!

(牟国庆,现在烟台日报传媒集团工作,《今晨6點》报社副总编辑、山东省书法家协会会员、烟台市书法家协会副秘书长。)