不丹王国发现吐蕃铜钟研究

——兼论吐蕃钟的形制与文化源流

2020-10-26夏吾卡先

夏吾卡先

(西藏大学中国藏学研究所,西藏 拉萨 850000)

1979年,英国学者、不丹史研究专家麦考·艾瑞斯(Michael Aris)在《不丹——一部喜马拉雅王国的早期史》一书中首次披露了不丹王国现存一口吐蕃铜钟(1)Michael Aris.Bhutan:The Early History of a Himalayan Kingdom,Aris&Phillips Ltd.,Warminster—England,1979,pp33—41.另国内扎洛教授2010年在其专著中简单引用有Michael Aris的钟铭。参见扎洛:《清代西藏与布鲁克巴》,北京:中国社会科学出版社2012年版。。遗憾的是,国内外研究吐蕃历史与文化的学者却鲜有人关注这一资料。2014年,古藏文研究学者查尔斯·曼森和奈森·海在其发表的《伏藏胶片:由黎吉生所拍、仁增次旺诺布所收藏藏文碑刻抄本底片近期发现于牛津大学博德利图书馆》一文,文末专题介绍近年来吐蕃金石录新资料索引中,专门录入了这则资料[1]。

吐蕃铜钟作为不丹王国境内发现的唯一一件吐蕃时期实物资料和丝绸之路南亚廊道内发现两地间文化交流的重要物证,其边疆史学价值与现实意义不言而喻。但就目前学术界的研究而言,除了麦考·艾瑞斯在上世纪70年代的研究外,尚未有其他人做过此类研究。随着吐蕃文物考古研究工作的不断深入,对这一在不丹发现的铜钟的形制、寺庙的相关历史、年代等有了一定的补充认识。

一、贡确松寺铜钟概述

图1:贡确松寺铜钟

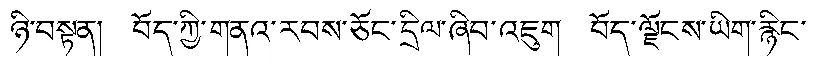

贡确松寺发现的这口铜钟,系铸造,残损严重,仅剩钟体原大小的二分之一。通体呈馒头形,上小下大,拱状半圆形钮,钟肩位置平缓下滑,钟口呈四道波曲形。钟通高0.78米,钟口直径复原出来约0.40米。钟肩部位由大小不一的8朵莲瓣纹互相错开而组成。钟钮两侧莲瓣上各有一包块;钟体由上下左右三条凸起的阳线将其分成4个梯形方格(现存3格),其中上端3条条纹上下各有一圈连珠纹。梯形方格中央分别铸有两侧系飘带纹样的八瓣莲蕾带和三珠宝莲瓣座。该铜钟现存铭文共4圈,主要分布在钟体中央纹样区域和钟裙部位,能释读的铭文共24字(见图1)。寺内除这件铜钟珍藏外,另有两件石础和一件石柱,据称系早期遗物。石础平面呈方形,顶部皆有浮雕的莲瓣纹,有大小之分。大石础长宽0.70米,由于被嵌入地下,其具体高度不详;小石础长宽0.38米,高0.50米。石柱高0.72米,宽0.25米,厚0.15米。虽素面无纹饰,但有明显的人为加工痕迹。

麦考·艾瑞斯并未对铜钟铭文完整录入,今将铜钟铭文完整录入如下:

译文:

第一行:…之命,因(或料)…佛法皆因…

第二行:…强曲(或菩提)…

第三行:…侍从之助,铸监人柳当,钟…

第四行:…地铸造。

尽管铜钟铭文文字保留不多,但我们仍能从中获取一些重要信息:因受某高位之命,为佛法的兴盛,柳某铸造了这一铜钟(2)铜钟铸监人藏文觜鯏字姓氏亦出现在《唐蕃会盟碑》会盟官员藏汉两体对照上,本文照此音译。。

二、与吐蕃其他铜钟的形制比较

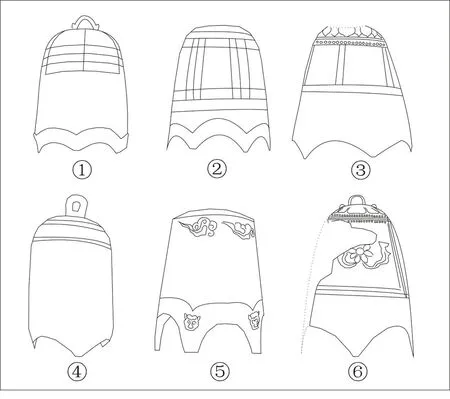

吐蕃铜钟目前共发现有6口,分别是西藏山南桑耶寺铜钟、昌珠寺铜钟,拉萨扎耶巴寺铜钟,日喀则扎西岗乡廓雄寺铜钟,甘肃天祝县者龙噶丹兴庆寺铜钟和不丹贡确松寺铜钟。在这6口铜钟中,前3口在国内大多金石录著作中有收录,广为学界所熟知,后三者则是近期新发现。以下作简要介绍(见图2)。

桑耶寺铜钟,系铸造,呈馒头形,上小下大,拱状半圆形钮,钟肩位置平缓下滑,钟口下垂直壁,呈六道波曲状。钟通高1.20米,钟口直径0.69米。钟肩部位有一圈莲瓣纹,钟体上端有两条纵向的凸起阳线将其分格为左右6块,而横向的三圈凸起的阳线内刻写有上下两圈古藏文阳文,钟裙有波状条带纹。刻写铭文显示,该钟由赞普赤松德赞(755—797年)的王妃甲茂赞资助铸造。

昌珠寺铜钟,系铸造,现不存。早期公布图像资料显示,其尺寸大小与桑耶寺钟相仿,略残,但看不见钟钮。钟呈馒头形,上小下大,钟肩位置平缓下滑。钟口略外侈,呈六道波曲状。纵横的凸线将钟体上端和下端分为两块,上端横向的三圈凸起的阳线内刻写有上下两圈的古藏文阳文,钟裙有条带纹。刻写铭文显示,该钟由曾经是赞普赤松德赞之王妃,后出家为僧的强曲赞为后一任赞普赤德松赞(801—815年)的功德所铸造,由唐朝汉比丘大宝监铸。

图2:吐蕃诸铜钟形制示意图(①桑耶寺铜钟 ②昌珠寺铜钟 ③扎耶巴寺铜钟 ④廓雄寺铜钟 ⑤者龙噶丹兴庆寺铜钟 ⑥贡确松寺铜钟)

扎耶巴寺铜钟,系铸造,钟钮不存。钟呈馒头形,上小下大,钟肩位置平缓下滑。钟口内敛,呈六道波曲状。钟通高1.37米,钟口直径0.60米。钟肩部位有一圈大小不一的莲瓣纹。钟体上端由两条凸起的阳线将其分格成6块梯形方格,方格内刻写有上下三圈的阳文。其中4块方格内铭文为藏文《普贤行愿经》,两块为梵文《缘起法颂经》。该钟的时代推测为赤德松赞时期(801—815年)。本以为上世纪70年代损毁,近期又在敦煌重现[2]。

者龙噶丹兴庆寺铜钟,系铸造,钟钮无存。钟肩为平肩,钟体上小下大,略有收分,钟口接近6道波曲状。钟通高0.54米,钟口直径0.52米。钟体上端刻有6朵左右排列的祥云纹,钟裙条带纹与波曲口衔接处有兽面纹。钟体上铸造有上下3圈阳文。需要说明的是,该铜钟在2009年被发现于文物市场,其年代为吐蕃赞普赤德祖赞时期(704—754年)[3—4]。

包括贡确松寺铜钟在内的上述6口铜钟中,前3口除在钟口、钟体斜坡度、钟裙条带纹等方面略有不同外,在形制上大体相同。从这3口铜钟的所在寺庙皆为皇家寺庙或其两口铜钟铸造赞助人身份为王室成员来看,可能是出自同一个铸造地或铸造工艺,有前后的传承。另3口铜钟与前3口略有差异,如廓雄寺铜钟,其大小虽与前3口相当,但其钟体呈圆筒形而钟口呈四道波曲内敛状,较为特别;贡确松寺钟在形制与纹饰上同样与前3口相似,但其大小和钟口四道波曲形则与廓雄寺铜钟类同;者龙噶丹兴庆寺铜钟在钟裙条带纹上与桑耶寺和昌珠寺铜钟相同,但其在钟口形制大小和平肩的形制则与其他铜钟存在更大的差异。之所以造成这些差异,极可能与铜钟铸造的年代与铸造人的身份有关,也有可能是不同的铸造地而产生不同的铸造工艺所致。

而从铜钟形制看,吐蕃的近邻天竺与大唐,皆有在寺内悬挂铜钟的文化传统,天竺流行直口铜钟,而大唐直口与波口铜钟都有所流行,尤其是波口铜钟系大唐独创[5]。学界所知大唐18口铜钟从缓肩或直肩,钟体馒头状或圆筒状,钟口为波口或直口,是否带击座等特征分为南北两大体系。已知现存最早的北方型梵钟为初唐贞观三年(629年)的宝室寺钟,钟肩缓坡而钟体呈馒头状,钟口为六耳波形;而现存最早的南方型梵钟为四川阆中庆林观钟(则天长安四年,704年),钟肩为平肩,钟体为直筒状,钟口平直并带击座[6]。由此可知,吐蕃铜钟在铸造时更多的是承袭了唐式北方型铜钟,但廓雄寺的圆筒钟体和者龙噶丹兴庆寺铜钟平肩特征则融入了一些唐式南方型铜钟元素。上述形制特征与目前已知的吐蕃昌珠寺铜钟和者龙噶丹兴庆寺铜钟的监铸人系唐代僧人也互为印证。本文主要涉及的贡确松寺铜钟虽然因残损,其监铸人称谓不全,但其姓氏据《唐蕃会盟碑》会盟官员藏汉两体对照看应可转写为柳,同样为大唐的汉族人,至于其具体的身份还有待进一步的考证。

但值得关注的是,上述吐蕃铜钟的文化源流源自唐朝,但其在铜钟的具体形态与装饰纹饰上却融入了本土因素,如廓雄寺铜钟和贡确松寺铜钟口六道波曲状变四口,扎耶巴寺铜钟和贡确松寺铜钟出现的连珠纹,以及者龙噶丹兴庆寺铜钟上出现的塌鼻兽兽纹,这些都是吐蕃本土等级观念和美学文化因素在铜钟上的独有表现。

成书于15世纪的藏文古籍《藏汉珍宝之分类鉴定评析如意》一书曾将吐蕃钟划分为藏、汉、印、克什米尔四种样式[7]。尽管对吐蕃铜钟作了分类,但由于该书缺乏对各样式铜钟的详细描述,不仅对形制鉴定所起作用有限,其可信度亦令人怀疑。如该书中提到印度式铜钟的一大特征——钟肩装饰莲瓣纹为例,目前能够找到的只有印度帕特纳(Patna)博物馆藏几件铜铃而已[8]。铜铃和铜钟除了形体大小上的巨大差异外,前者基本呈直口。而唐朝与吐蕃时期,肩部莲瓣装饰纹不仅在汉藏两地广泛流行,也有地方审美从中融入的倾向。因此,不宜再将此特征作为是否受印度文化影响的评判标准。同样,喇叭口虽可作为汉式铜钟的一大特征,但也并非汉式铜钟所独有。

三、贡确松寺铜钟的年代及相关问题

第二,前述贡确松寺内珍藏的两件莲瓣纹石础,在吐蕃史书《五部遗教》中有所记载。在西藏腹心区域现存由吐蕃王室赞助的王室寺庙如桑耶寺、昌珠寺、噶琼寺、温江多寺皆出现有这种石础。因此,该石础可视为吐蕃建筑的主要特征之一。

综上,我们认为,贡确松寺为吐蕃大臣巴米赤协受赞普赤松德赞之命修建。再联想到铜钟铭文“某人之命铸造铜钟一事”,指的应当也是这一段时期。当然,上述推断都是建立在贡确松寺铜钟在历史上一直保留在该寺的基础上。另外从文化传统看,悬挂铜钟作为主要寺庙的配件装饰在这一时期已广为流行,如《拔协》一书所记,仅桑耶寺曾悬挂有8口铜钟就是其例证[16]。