炭质页岩地层公路弃土场滑坡滑动机理研究

2020-10-23彭小勇吴巍巍

彭小勇 吴巍巍

(贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 贵阳 550081)

随着我国高速公路、铁路等基础设施建设的快速发展,人类活动和降雨因素诱发的滑坡成为主要因素[1]。人类生活和生产活动直接或间接破坏斜坡稳定性,例如,修建公路铁路、城镇建设过程中对斜坡坡脚的开挖,以及工农业用水对斜坡坡体的渗透、水库的蓄水急剧改变地下水位等均可能诱发滑坡。随着经济建设的发展,越来越多的人类工程活动破坏了自然坡体原有稳定性,尤其近年来滑坡的发生越来越频繁,并有愈演愈烈的趋势,因此应对人为因素诱发滑坡加以重视[2-4]。

降雨因素诱发滑坡的研究是国内外研究滑坡致害机制的前沿和热点。降雨型滑坡具有爆发频率高、分布范围广泛、破坏形式多样、致灾损失巨大等特点,因此针对降雨型滑坡试验研究成为研究滑坡致灾机制最早和最重要的一种方法[5]。

西南山区弃土场数量越来越多且规模也越来越大,由于施工时弃土压实效果难以保证,其填土地层具有孔隙率高、固结程度差、降雨入渗快的特点。因此,遇强降雨极易产生滑坡、泥石流等地质灾害。

文中以贵州省某高等级公路K2+300左侧弃土场滑坡为例,通过干湿循环试验、三轴试验及电镜扫描技术来研究炭质页岩地层降雨诱发滑坡的成因,分析滑坡形成机理。

1 工程简介

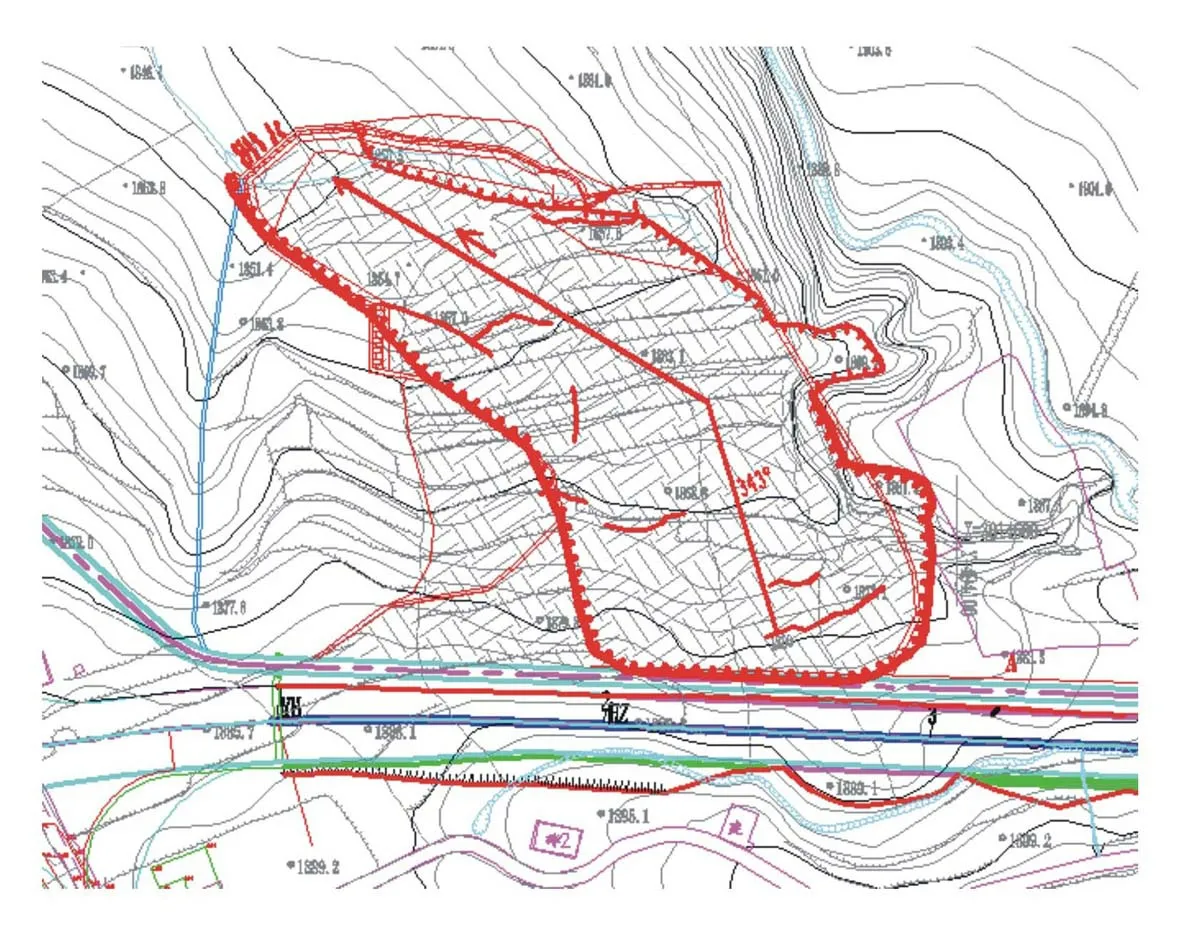

某高等级公路K2+300左侧弃土场弃方量约14万m3,坡脚设置拦渣墙,弃土成分主要为含碎石粉质黏土。弃土场东北侧200 m处存在一水厂,雨季超过水厂储水能力时,多余的水漫流至坡面处向弃土场区域汇集排泄;弃土场中后部存在季节性泉点,雨水软化岩土体,极易诱发坡体失稳。滑坡前方80 m为村寨,滑坡已危及到村寨安全,须及时进行处治。弃土场位置及现状,见图1、图2。

图1 弃土场位置平面图图

图2 弃土场现状

1.1 场区工程地质条件

场区为侵蚀-剥蚀型低中山地貌,地形总体平缓,地形坡度角5°~30°,滑坡体上方为某高等级公路。场区坡面分布有源自于水厂排泄、泉点S1、S2及大气降雨的散流水。滑坡区地层主要有:覆盖层为第四系素填土,主要由玄武岩碎块、粉质黏土、碎石土等组成,结构松散,厚0~12.2 m;含砾粉质黏土,褐黄色,可塑,砾石含量约5%,场区大部分地区有分布,钻孔揭露厚度1.9~9.1 m;基岩为黑色炭质页岩,下部为第三系中统中水组砾岩。

1.2 地质构造与地震

场区属杨子准地台-黔北台隆-六盘水断陷-威宁北西向构造变形区。地层产状:70°~105°∠15°~25°。根据GB 18306-2015 《中国地震动参数区划图》,场区地震动反应谱特征周期为0.45 s,地震动峰值加速度值为0.10g,对应地震基本烈度为VII度。

1.3 滑坡特征

1) 滑坡边界大致以弃土范围为界,滑坡区地形南东高、北西低,滑坡后缘位于公路路基外侧约5 m处,前后缘高差34 m,滑体长约223 m,宽约85 m,平均厚度 13 m,滑体体积约15.5万m3,滑坡后部主滑方向为343°,后转至300°,滑动面位于炭质页岩层内,该滑坡为中层中型土质滑坡。

2) 滑坡总体形态大致呈撮箕状,平面形态呈弧形;坡体前缘形成鼓丘状,可见明显的纵向鼓胀裂隙。滑坡体后缘错台高约3.5 m,后缘裂缝最大延伸方向90°,延伸长度约75 m,缝宽0.01~0.2 m,可见深度0.5~5 m。

2 炭质页岩地层试验分析

通过钻孔对炭质页岩地层现场取样,经现场踏勘和钻探、试验分析该地层为滑坡地层软弱滑动面。为了从其风化速度、微观结构,以及工程力学性质系统地研究该地层的工程影响,展开X射线衍射试验、干湿循环试验和三轴试验对其进行研究。

经过X射线衍射试验,得出炭质地层矿物成分构成为叶腊石、高岭石、石英、伊利石、蒙脱石。高岭石工程性质相对较好;叶蜡石是低温热液蚀变形成的黏土矿物,类似滑石工程特性;伊利石无膨胀性及可塑性;蒙脱石由八面体蒙脱石微粒构成的含水硅铝酸盐层状矿物,尽管蒙脱石含量最低,但是其吸水迅速易膨胀的特性,较大程度上影响了炭质页岩地层抗剪强度指标,所以随炭质页岩地层含水率增加,表现出抗剪强度大幅度衰减的工程性质。

2.1 干湿循环试验

由于影响岩石风化的因素较多,以及室内试验条件的限制,要完全模拟岩石的自然风化过程是不现实的。所以选取主要影响因素对炭质页岩的风化进行室内试验研究。

循环试验试样见图3、图4,经过统计分析可知:炭质页岩试验1~3次风化速度较快,9次之后风化速度极为缓慢。因此可推理:炭质页岩地层与水接触后风化速度较快。

图3 干湿循环试样 图4 循环后试样

2.2 电镜扫描实验

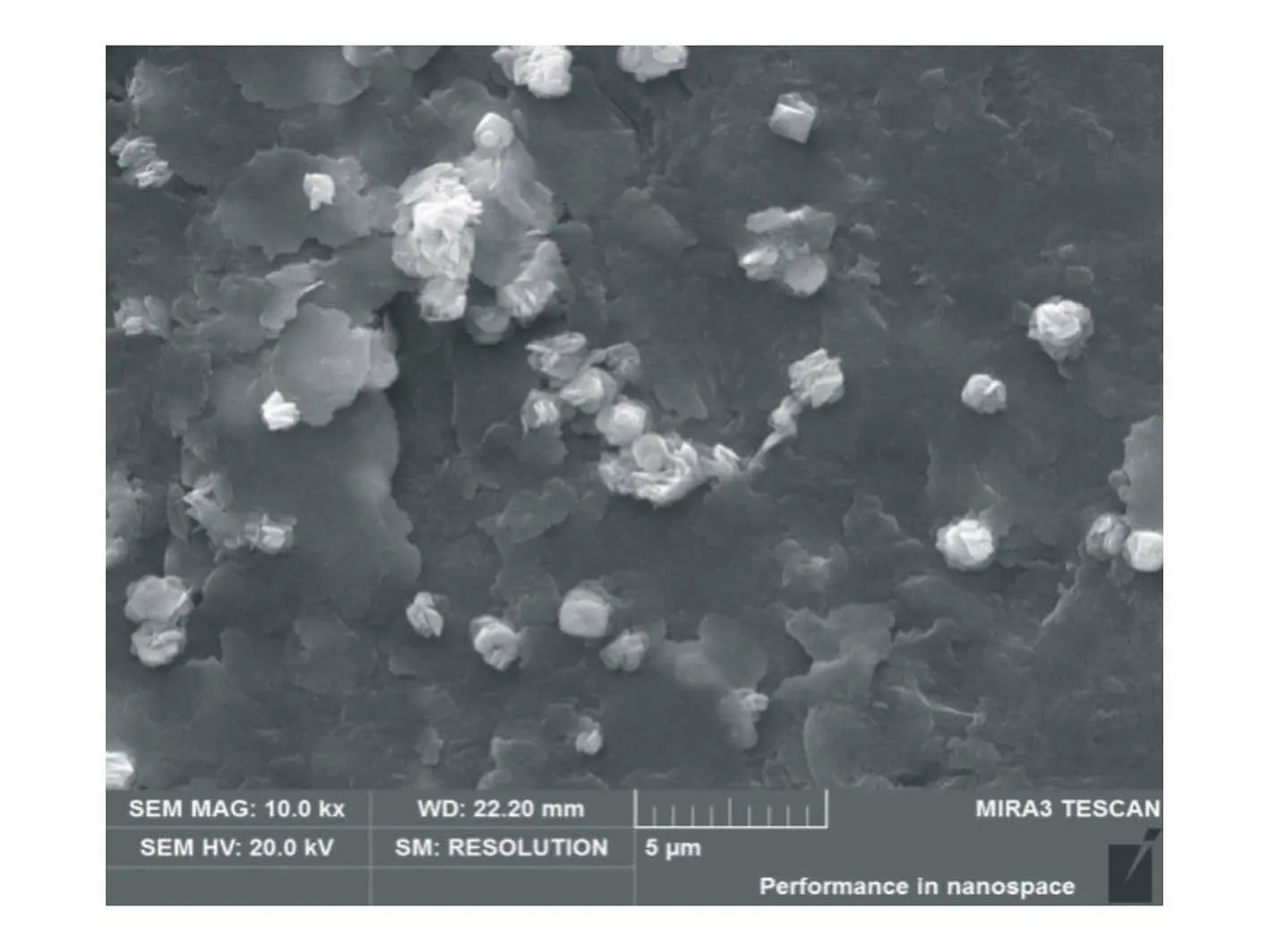

为了从微观结构分析炭质地层岩土物理力学特性,对不同风化阶段煤系地层岩土试样10 000倍下电镜扫描实验进行对比分析。

电镜下,强风化炭质页岩和全风化炭质页岩各放大10 000倍的视图见图5、图6。

图5 强风化炭质页岩,10 000×

图6 全风化炭质页岩,10 000×

由图5、图6可知,强风化炭质页岩多为片状结构分布,无规则,孔隙较少;全风化炭质页岩结构单元多为颗粒状,结构更为松散,颗粒间似层状相叠,直径大于5 μm,空隙间连通且明显增多。其反映在风化作用下炭质页岩地层岩土体的强度会出现较大幅度衰减,工程性质较差。

2.3 三轴实验

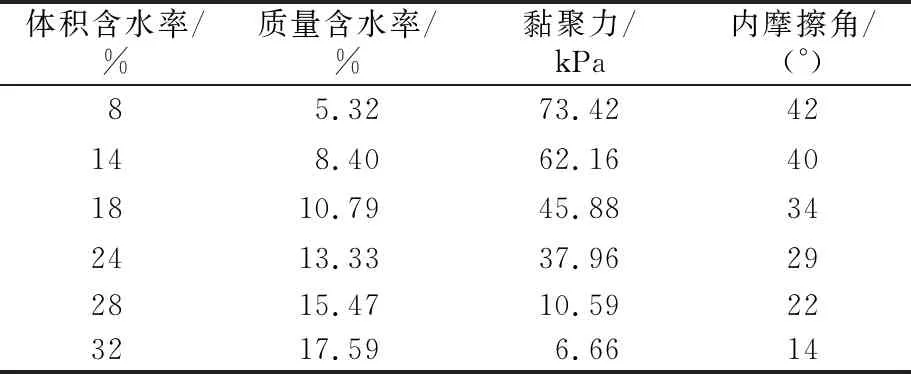

为了进一步研究炭质页岩地层的工程力学性质,通过TSZ-3型应变控制式三轴仪对炭质页岩地层重塑试样,在不同含水率(8%~32%)条件下,进行在不同围压下(100,150,200,300 kPa)不固结不排水静三轴试验,得到与其对应的应力-应变关系,见表1。从而分析炭质页岩的水敏性,研究其强度与含水率变化规律。

表1 不同含水率下的炭质页岩强度指标

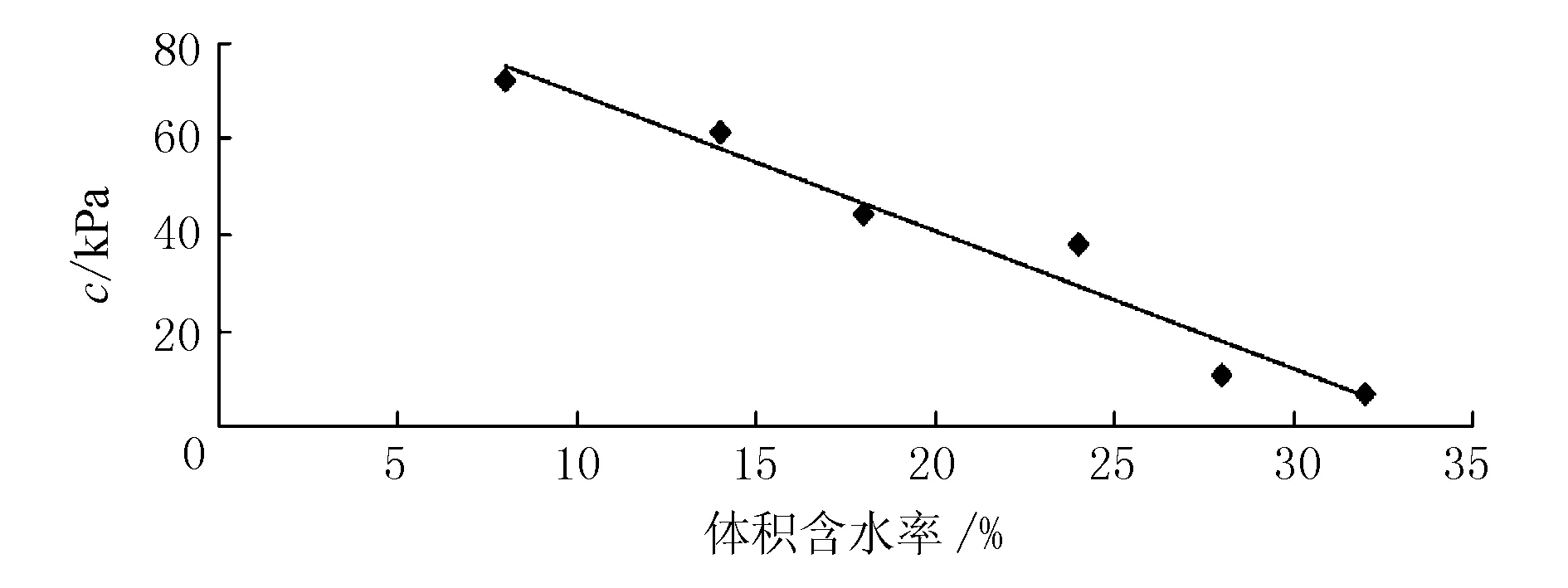

黏聚力-含水率变化规律和摩擦角-含水率变化规律见图7、图8。

图7 黏聚力-含水率变化规律图

图8 摩擦角-含水率变化规律图

由图7、图8可见,随着含水率增加,c、φ值衰减较快;当其含水率从8%增加至32%,其强度参数黏聚力仅为其8%的1/12,内摩擦角为其8%时的1/3,数据表明炭质页岩的岩土体的抗剪强度随含水率的增加衰减较快。

3 滑坡形成成因及机理分析

该弃土场场区坡面分布有源自于水厂排泄、泉点S1、S2的散流水及大气降雨雨水,汇集弃土场下方及坡脚处。由于排水不畅,水流下渗进入炭质页岩地层。随着含水量的增加,软化了炭质页岩地层(见图9)。岩土体的抗剪强度急速衰减,从而诱发该弃土场下方及坡脚变形滑动,牵引弃土场上方土体下滑,形成牵引式的弃土场滑坡。

图9 炭质页岩地层软化后现场取样照片(取样深度16 m)

通过试验分析表明,强风化炭质页岩多为片状结构分布,无规则,孔隙较少;全风化炭质页岩结构单元多为颗粒状,结构更为松散,颗粒间似层状相叠,直径大于5 μm,空隙间连通且明显增多。对其试验1~3次风化速度较快,9次之后风化速度极为缓慢。由于其矿物成分构成为叶腊石、高岭石、石英、伊利石、蒙脱石,亲水性极强,吸水易迅速膨胀。当炭质页岩含水率从8%增加至32%,其强度参数黏聚力仅为其8%时的1/12,内摩擦角为其8%时的1/3,表明炭质页岩随着含水量的增加,抗剪强度衰减较快。

4 结语

为了获得炭质页岩地层造成贵州省某高等级公路弃土场滑坡的机制,开展了X-衍射试验、干湿循环试验、电镜扫描分析及三轴试验,系统地对炭质页岩矿物成分、风化速度及影响因素、风化前后微观结构变化规律、不同含水率下工程物理力学性质变化规律开展了研究,研究结果表明:

该弃土场滑坡为中层土质滑坡,滑坡主要诱发因素为降雨导致填方下卧炭质页岩地层饱和后迅速软化,使得其工程力学强度迅速衰减,且其强度参数黏聚力仅为其8%时的1/12,内摩擦角为其8%时的1/3,是形成滑坡关键因素。

地表水和地下水的处治是滑坡治理的关键所在。