数字经济平台的有效治理机制

2020-10-20张顺费威佟烁

张顺 费威 佟烁

内容提要:平台经济是数字经济的基础,数字经济平台有效治理是确保数字经济健康发展的前提。目前我国跨境电商平台存在的线上线下监管脱节、跨国境监管追溯难、不同跨境电商模式缺乏针对性规制等问题,平台经济双边市场对跨境电商平台有效监管提出新的挑战。本文通过构建oLogit模型分析跨境电商平台典型模式的有效监管影响因素,并据此提出以制度设计、规则执行与效果反馈为基础,以技术支撑为主线,以数据驱动为核心,以虚拟与实体治理有效融合为目标的数字经济平台治理机制实现路径。

关键词:数字经济;平台治理;跨境电商

中图分类号:F49 文献标识码:A 文章编号:1001-148X(2020)04-0049-07

一、引言

以互联网、云计算、大数据等为代表的新一代信息技术迅猛发展,信息化与经济社会广泛与深入融合,引领人类社会由工业经济时代快速步入数字经济时代,也为促进我国经濟高质量发展提供了可选路径[1-2]。2017年我国数字经济总量达到27.2万亿,成为世界第二大数字经济体[3]。2018年我国数字经济规模增长到 31.3 万亿元,占GDP比重为34.8%,已经成为经济高质量发展的关键支撑[4]。数字平台是数字经济的基础,由于理性经济人的机会主义行为,各方治理主体的利益与策略不同,甚至相互冲突,数字经济平台的有效治理机制至关重要。数字经济平台治理是以快速变化的数据为核心、以极速发展的技术为支撑,涉及更为复杂利益关系的多元治理主体必须遵循的治理规则,依赖交互作用、互动合作、合理制约、相互支持、彼此协调的行为准则,以实现共同治理目标的运行过程和运行方式。

电子商务是数字经济的重要组成部分,电子商务为数字经济提供了一种广泛应用的环境,催生出新型商业模式,为人们提供了便捷快速的消费方式。《2018-2019中国跨境电商市场研究报告》披露:2016年中国跨境电商交易规模6.3万亿元,2018年增长到9.1万亿元, 2019年将达到10.8万亿元,2018年跨境电商用户规模已超过1亿人,预计中国跨境电商进口市场未来五年复合增长率将超过23%[5]。不断提高的收入水平更激发了人们对进口商品的高需求,为跨境电商平台飞速发展提供了有利的市场环境[6]。2017年,我国已有超过5000家跨境电商平台和超过20万家的跨境电商企业[7]。跨境电子商务是指分属不同关境的交易主体,通过电子商务平台达成交易、进行支付结算,并通过跨境物流企业送达商品、完成交易的一种国际商业活动。进口商品消费变得触手可及,“较高的性价比”更进一步促使消费者通过跨境电商平台购买进口商品。与此同时,商品质量安全、售假、退换货等诸多问题也随之而来。《2017年度中国跨境电商消费问题研究报告》显示:物流问题、退换货难、疑似售假等是消费者集中投诉问题,占2017年消费者投诉国内跨境电商(主要为跨境进口电商)投诉总量的12.98%[8]。2018年上半年跨境网购投诉占电商投诉的比例达7%,因商品质量问题引发的投诉和维权难问题日渐突出[9]。因此,跨境电商作为数字经济平台的典型形式,剖析跨境电商平台有效监管,为我国数字经济平台治理机制提供参考,对我国数字经济健康发展,保障进口商品安全意义重大。

二、数字经济平台治理下跨境电商平台监管特征及其问题

数字经济平台治理涉及政府部门、平台企业、第三方组织以及平台各类用户、行业协会等,上述主体在平台运行中相互博弈,利益关系复杂。互联网为数字经济平台提供技术支持,数字经济平台为构建全球市场提供了有效路径,亟须制定鼓励创新与有效监管并重的新型法律法规,规范政府、市场和消费者的互动关系。数字经济平台治理面临以下挑战:数字经济的快速发展需要治理创新与之匹配;平台用户的数量庞大、个体分散与规模不等导致治理对象复杂多样;平台市场的主体多元性,线上与线下的不一致性,以及现实与虚拟的不对等性。根据我国跨境电商平台发展现状、进口跨境电商平台居多、保障进口商品质量安全关乎我国消费者权益等因素考虑,本文重点分析进口跨境电商平台,对进口跨境电商平台监管特征及其问题分析如下:

1.跨境电商平台监管特征。跨境电商平台缩短了传统进口商品购买链条,缩减了进口商品销售环节,降低了从事进口商品销售的条件。这些也使得跨境电商平台监管与传统监管方式之间的矛盾加剧,例如跨境网购的“快”节奏与传统监管方式的“慢”程序;跨境电商平台的准入“低”门槛与传统监管方式“高”要求;“线上”跨境网购与“线下”监管脱节[10]。此外,跨境电商的多种模式对监管提出了新问题。政府部门面对不同跨境电商模式,须转变传统监管方式,抓住关键监管环节,提高监管效率,适应跨境电商的“快”节奏和“少”环节与“多”模式,实现跨境电商平台有效监管,把关进口商品质量安全,维护消费者权益,使跨境电商平台成为真正增加社会福利的“市场”。

平台经济属性对跨境电商监管提出了新挑战。一是平台经济双边市场的交叉网络外部性使跨境电商平台监管更为复杂。网络效应中的多节点、多利益主体及其多重主体身份特征,导致监管对象数量多且繁杂,权责区分不明晰。跨国的商品交易属性增大了监管职责划分的难度,以及监管资源与监管区域的极大不对等性。二是平台经济的价格杠杆效应,尽管为消费者提供了较之于线下交易通常更为“物美价廉”的“福利”,但也诱发了价格驱动消费导向下的商品质量安全风险。线上购买商品的时空不一致性加剧了此类风险。跨境电商平台经销的进口商品由于出口国与进口国的商品生产标准以及标签文字差异等,加剧了消费者识别商品质量安全风险的难度,从而进一步加剧了此类风险。

2.跨境电商平台监管存在的主要问题。跨境电商市场的长尾效应增加了监管难度[11]。由于跨国际间的商业活动,跨境电商平台需要严把更为复杂的准入、中间过程与输出三大环节。一是对进口商品产地来源等信息缺乏详细登记备案,对于跨境电商进口商品的相关证明材料,不应因为环节的减少而减弱相应的资质审核力度,放松对商品的准入把关;二是平台上的商品销售展示、客服咨询和物流等信息不健全;三是促进商品售后的消费者反馈评价、举报维权与退换货处理信息缺乏公开透明;四是跨境电商平台的信息追溯的可靠性与全面性较弱;五是跨境电商进口商品的检验检疫环节较之于传统进口商品检验检疫环节易被轻视。

对于消费者而言,跨境电商平台监管问题突出体现在:一是跨境电商模式不同,商品经销方式不同,使消费者无法明确知道可能出现问题环节、各环节规范的交易程序和注意事项;二是消费者对于进口商品相关标准不熟悉,无法及时识别进口商品是否符合我国进口商品标准,并且跨境电商平台的线上属性使这一问题更为突出;三是由于跨境进口贸易电子商务的性质与一般进口贸易不同,跨境电商平台经销的部分进口商品没有中文标签仍符合进口贸易电商的要求,因而消费者通过非中文标签无法完全了解商品原材料等;四是跨境电商经销进口商品发票有些可开具,但有些无法开具,消费者无法凭借发票作为退换货或者投诉举报的有效凭证。

三、跨境电商平台有效监管影响因素——以食品安全为例

近年来国内食品安全问题频现,使人们对进口食品安全性比较信任。随着跨境电商平台的迅速发展,食品已经成为我国跨境电商经销的主要类别商品。然而由于网络交易的跨地域、虚拟性、隐秘性特点,以及食品本身属性,海外商品生产流通的不可控都加剧了跨境电商平台食品安全的监管难度。跨境网购食品假冒伪劣现象突出、食品质量安全标准信息标注不详、食品标签缺乏外文与中文对照,以及监管模式滞后、跨境物流企业缺乏保障、相关政策宣传不到位、法律法规不完善[12]等一系列问题层出不穷。例如,2017年曝光的跨境电商平台热销日本“卡乐比”麦片事件。因此,基于跨境电商平台监管特征及其主要问题,以食品安全为例分析我国跨境电商平台有效监管影响因素,为数字经济平台有效治理提供实证依据。

1.跨境电商平台食品安全监管困境。跨境电商平台的食品安全监管主要存在以下问题。一是跨境电商平台的食品经销市场准入门槛低。跨境电商食品经销市场主体散、乱、杂,多数网销主体没有线下实体店。并且平台对经销者的资格审核制度不健全,对境外代购食品服务网店的实名制认证和代购商的真实信息审查存在漏洞,导致跨境电商食品经销准入门槛低。二是专门化的跨境电商平台食品安全监管制度缺失。尽管现有网购商品监管法规与食品安全法律、进口商品等相关制度对跨境电商平台的食品安全具有相应制约与规范,然而由于跨境电商食品自身商品的特殊性、跨境电商特点、网购交易性质等交叉复杂性,上述规章制度通常无法直接用于跨境电商食品安全监管。三是跨境电商食品运输的“长链条”加剧食品安全风险。跨境电商平台经销食品的運输链条长,产品在运输过程中包装是否合规,是否满足储存条件,是否变质或遭受污染,都将直接增加食品安全风险隐患。跨境电商食品经销的时间滞后性、消费者维权难、多环节溯源困境等均使政府部门对跨境电商食品安全的监管举步维艰。

2.实证分析影响跨境电商平台对食品安全监管效果的因素。本文实证分析跨境电商平台的食品安全有效监管影响因素,主要分析交易频繁的线上官方店铺、线上自营店家等跨境电商典型模式实现渠道,由此提炼跨境电商平台有效监管的关键要素。通过构建oLogit模型(序别变量Logit模型或称有序响应模型),利用主成分分析方法提炼主要调研指标,通过问卷调查收集整理消费者视角下跨境电商平台食品安全问题的相关数据,比较分析跨境电商平台食品安全有效监管的影响因素。

调研中,问卷发放和数据收集通过问卷星网络平台进行,得到有效调查问卷376份。统计分析表明:在“最常使用的进口食品购买途径”这一问题上,被调查者达到了60.6%通过跨境电商平台购买进口食品。调查结果表明,跨境电商平台主要包括三类,即“微商代购”、“线上自营店家”、“线上官方店铺”。三类平台各自所占进口食品份额如下:“微商代购”在跨境电商平台中占比仅为14.2%,“线上自营店家”在跨境电商平台中占比为35.5%, “线上官方店铺”在跨境电商平台中占比为50.2%,其他占比为0.1%。由于“微商代购”及其他在跨境电商平台中占比较小且缺乏正规性,因此本文利用“线上官方店铺”与“线上自营店家”的各统计指标数据分析跨境电商平台食品安全有效监管的影响因素。

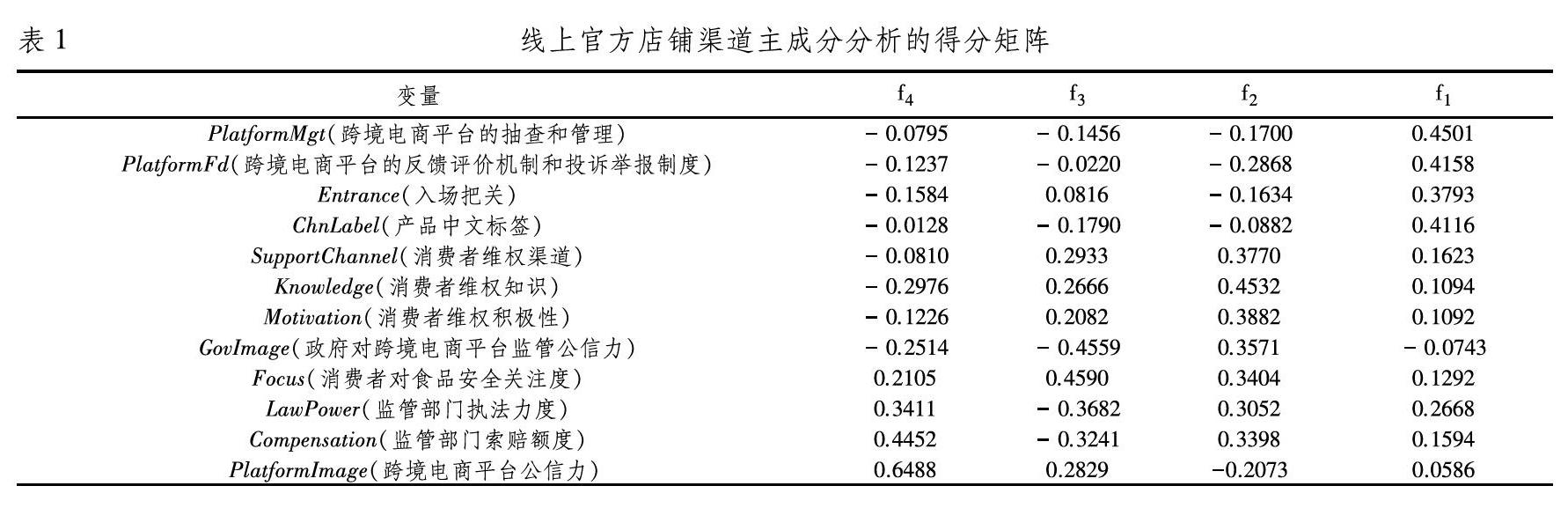

(1)“线上官方店铺”渠道的跨境电商平台食品安全监管影响因素。针对线上官方店铺的相关统计数据筛选得到12个指标,进行主成分分析,Bartlett球形检验的P值小于0.05,相应的KMO值为0.6452,结果表明通过检验。根据主成分提取原则,有四个因子总方差贡献率特征值大于1,累计贡献率达到67%以上,这四个主成分能够较为有效地解释选取的指标。在碎石图分析中,前四个公因子曲线呈陡峭趋势,从第五个公因子曲线开始趋于平缓。因此,提取前四个公因子作为主成分对线上官方店铺渠道的跨境电商平台食品安全有效监管的影响因素进行分析,得到相应的主成分分析得分矩阵如表1所示。

由表1可见下列结果。第一个主成分包含4个变量,即跨境电商平台的抽查和管理、跨境电商平台的反馈评价机制和投诉举报制度、产品中文标签、跨境电商平台入场把关这四个变量。该主成分命名为跨境电商平台管理,反映了消费者对跨境电商平台监督管理的评价。第二个主成分包含4个变量,即发生食品安全问题时的消费者维权渠道、消费者维权知识、消费者维权积极性、跨境电商平台公信力,命名为消费者自我维权能力。第三个主成分为消费者对食品安全关注度,因此命名为食品安全关注度。第四个主成分包含3个变量,即监管部门执法力度、监管部门索赔额度、政府公信力。该成分反映了消费者对政府部门监管执行力的评价,命名为政府部门执行管理。根据成分方差贡献率和得分系数矩阵,计算上述四个主成分得分作为oLogit回归模型中的解释变量。以线上官方店铺渠道下消费者对跨境电商平台食品安全监管满意度水平评价作为跨境电商平台食品安全监管水平的替代,并作为模型的被解释变量。

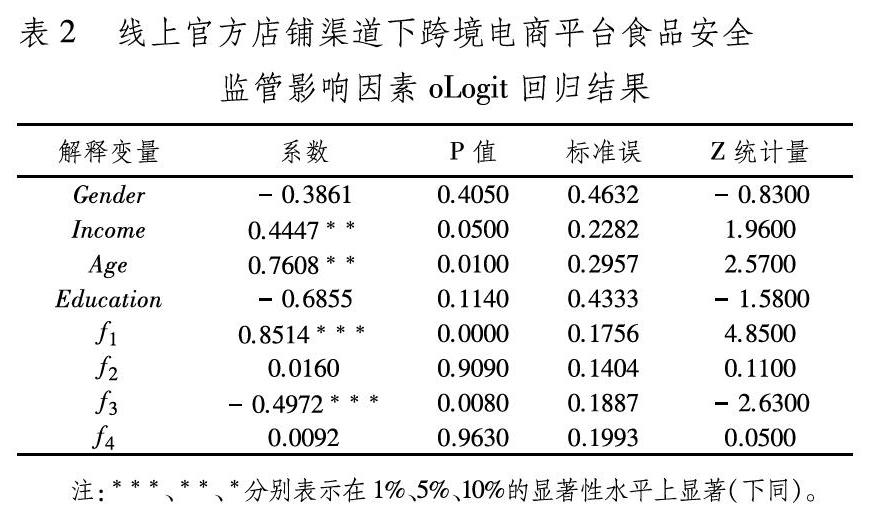

线上官方店铺渠道的oLogit模型的解释变量为通过主成分分析得到的跨境电商平台管理(f1)、消费者自我维权能力(f2)、食品安全关注度(f3)、政府部门执行管理(f4),并且将被调查者的性别、收入、年龄和教育水平作为模型的控制变量,回归结果如表2所示。从中可以发现,该渠道下跨境电商平台食品安全监管水平受到跨境电商平台管理、消费者自身收入水平和年龄、食品安全关注度的显著影响。具体而言,在1%的显著性水平上,食品安全关注度对跨境电商平台食品安全监管水平具有负向影响,跨境电商平台管理对跨境电商平台食品安全监管水平具有正向影响;在5%的显著性水平上,消费者自身收入水平和年龄均对跨境电商平台食品安全监管水平具有正向影响。分析结果表明:在线上官方店铺渠道下,跨境电商平台对食品安全相关的日常监督管理对于提升跨境电商平台食品安全监管水平至关重要,包括加强跨境电商平台对产品中文标签说明、对进口食品安全的入场把关、规范销售程序、进一步完善跨境电商平台对经营者的反馈评价机制和投诉举报制度、增强跨境电商平台对官方店铺经营者的管理力度。消费者对跨境电商平台食品安全问题关注度越高,其对跨境电商食品安全问题敏感度较高,从而对跨境电商平台食品安全监管要求更为严格,相应消费者监管期望值高、对监管水平评价就较低;收入水平较高的消费者需求价格弹性相对较低,通常会在同类进口食品中选择质量安全水平口碑较好、具有一定品牌声誉的食品,在同等情况下食品安全问题发生的可能性相对较低,对跨境电商平台食品安全监管水平评价就会较高;年龄较大的消费者群体,更易受平台思想影响,食品安全辨识度相对较低,对跨境电商食品安全监管水平评价则相对更高。

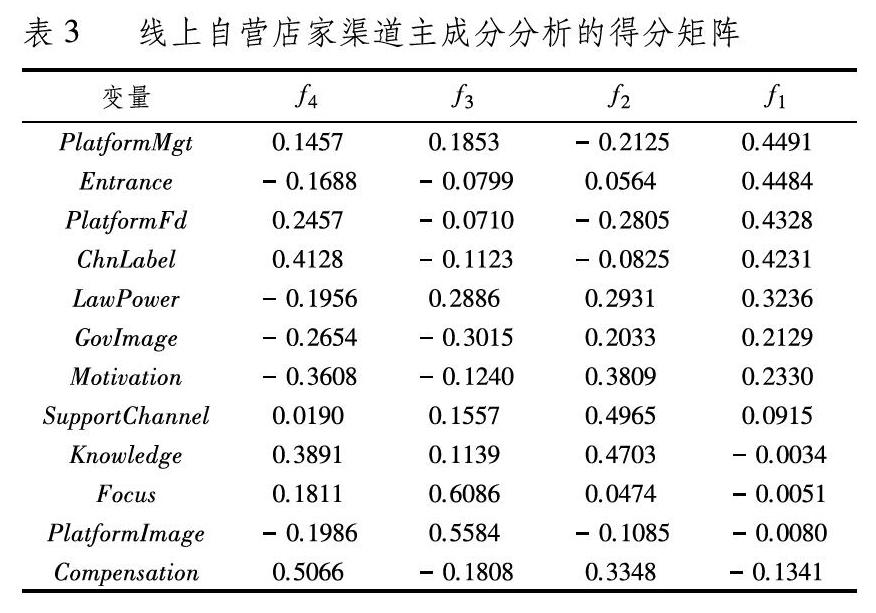

(2)“线上自营店家”渠道的跨境电商平台食品安全监管影响因素。针对线上自营店家渠道的相关统计数据筛选得到12个指标,进行主成分分析相应的KMO值为0.7030,Bartlett球形检验的P值小于0.05,结果表明通过检验。根据主成分提取原则,总方差贡献率中特征值大于1的因子有四个,累计贡献率达到77.07%,即这四个主成分能够较为有效地解释选取的指标。同时,碎石图分析中曲线在前四个公因子呈陡峭趋势,从第五个公因子开始逐渐趋于平缓。因此,提取前四个公因子作为主成分对线上自营店家渠道的跨境电商平台食品安全有效监管的影响因素进行分析,得到相应的主成分分析得分矩阵如表3所示。

由表3可见下列结果。第一个主成分包含6个变量,即跨境电商平台的抽查和管理、跨境电商平台入场把关、跨境电商平台的反馈评价机制和投诉举报制度、政府公信力、产品中文标签说明、政府执法力度。该主成分反映了消费者对政府部门和平台监管的评价,命名为监督管理。第二个主成分包含3个变量,即消费者维权积极性、消费者维权渠道、消费者维权知识。该主成分反映了消费者针对跨境电商食品安全问题的自我维权知识行为等能力,命名为消费者自我维权能力。第三个主成分包含食品安全关注度与跨境电商平台公信力2个变量。该主成分反映了消费者对跨境电商平台食品安全的信任程度和对跨境电商食品安全问题的关注,命名为跨境电商平台食品安全信任。第四个主成分为监管部门索赔额度,因此命名为处罚力度。

根据成分方差贡献率和得分系数矩阵,计算上述四个主成分得分,作为oLogit回归模型中的解释变量。线上自营店家渠道的oLogit模型的解释变量为通过主成分分析得到的监督管理(f1)、消费者自我维权能力(f2)、跨境电商平台食品安全信任(f3)、处罚力度(f4)。并且将被调查者的收入、教育水平、年龄和性别作为模型的控制变量。以线上自营店家渠道下消费者对跨境电商平台食品安全监管的满意度水平评价作为跨境电商平台食品安全监管水平的替代,并作为模型的被解释变量,回归结果如表4所示。

由表4可见:该渠道下跨境电商平台食品安全监管水平受到跨境电商平台食品安全信任、监督管理力度、消費者自我维权能力、以及消费者自身收入水平、年龄、教育水平的显著影响。具体而言,在10%的显著性水平上,消费者自身教育水平和自我维权能力对跨境电商平台食品安全监管水平具有正向影响。在5%的显著性水平上,消费者自身年龄和收入水平则对跨境电商平台食品安全监管水平具有负向影响;消费者对跨境电商平台食品安全信任、监督管理力度对跨境电商平台食品安全监管水平具有正向影响。结果表明:监督管理水平、跨境电商平台的入场把关、进口食品中文标签等销售规范、跨境电商平台对产品、交易流程日常抽查和管理、跨境电商平台对经营者的反馈评价机制和投诉举报制度对线上自营店家渠道下跨境电商平台食品安全监管水平提升具有直接作用;跨境电商平台的公信力与消费者食品安全关注度的双重交叉作用,对提升跨境电商平台食品安全监管水平具有促进作用;而消费者自我维权的知识增多、行为渠道多样化等能够显著增强他们对跨境电商平台食品安全监管信心,从而提升他们对跨境电商平台食品安全监管水平的认可。由于受教育水平相对较高的消费者群体能够相对合理看待食品安全问题,尤其是针对跨境电商平台食品安全问题相关信息能够全面获取、理性甄别,他们对认可的跨境电商平台食品安全监管水平评价相对较高。不同于线上官方店铺渠道下分析结论,线上自营店家渠道下消费者年龄越大或者收入水平越高,对跨境电商平台食品安全监管水平认可度却越低。这是由于线上自营店家经销的进口食品在价格、品质与口碑等方面相比于线上官方店铺普遍偏低。

(3)跨境电商平台食品安全监管的平台治理启示。由上述分析结果可见。首先,由于不同国家商品生产和质量安全标准存在差异,跨境电商商品缺乏线下实体销售环节,导致某些商品中文标签不规范,甚至没有中文标识,消费者无法识别商品原料含量和辨别商品真伪。因此,在规范进口商品基本制度时,需要针对不同商品类别落实具体监管细则。对于食品等存在较大质量安全风险隐患的商品,更应该联合线下监管资源配置,实现线上监管全追溯,尤其要注重跨境信息的连贯性与有效衔接性。充分发挥大数据等信息技术优势,以跨境电商平台为主导实现信息追溯;政府部门通过对跨境电商平台的数据监控实现有效监管问责制并予以快速响应,尤其是要求平台通过技术处理与内部规范解决跨境数据信息不健全或对接不畅的问题。其次,政府部门对平台进口商品质量安全等问题的监管处罚、政府部门的公信力、平台口碑对跨境电商平台可持续发展至关重要。对此,在规范社交媒体快速准确信息传输的前提下,要发挥声誉机制的有效制约作用。最后,消费者对跨境电商平台不同类别经营主体的信任具有显著差异。因此,政府部门与平台更应重点加强对缺乏品牌声誉的经营主体(如自营店家等)的监督与管理力度,利用大数据技术定期更新、发布与推送平台与平台中经营者的监管信息,实现有效的声誉管理,以保障消费者权益,实现消费者对平台经营主体的有效反馈与再监督。

四、数字经济平台治理机制的实现途径

综上可见,数字经济平台治理机制应该以制度顶层设计、规则执行与效果反馈为基础,以技术支撑为主线,以数据驱动为核心,以虚拟与实体治理有效融合为目标。适当的监督机制、激励机制、协调机制,包括以政府为主导的制度设计、政策评价,以及发挥市场与社会作用的声誉机制、信任机制等,以利益引导、道德约束、社会责任制约等为途径的综合治理机制,这些机制科学设计和协同作用是数字经济平台有效治理的必然趋势。数字经济平台治理机制通过制度设计、规则执行、效果反馈三个层面发挥作用,具体如图1所示。

1.制度设计层面。在制度设计上,传统领域、新兴领域以及交叉领域的制度存在一定的重叠和交替,新旧制度转换衔接不足以及交叉领域的多重制度标准诱发权责不明晰等问题频现。对此,在数字经济平台治理机制中,制度的针对性与覆盖性、新旧制度的有效衔接性是制度设计首要考虑的因素。因此,根据数字经济平台发展变化,及时设计有效制度,在制度发布实施时,明确其与原有制度的差异、制度适用范围,通过现代信息技术,如大数据推送、借由平台的实时在线解答、APP释疑与反馈等多种方式,为制度实施范围内主体(包括平台企业、经营者以及消费者等)提供制度阐释和明确制度的适用条件、步骤和途径。同时在制度设计上,明确平台治理中利益相关主体的责任与定位。平台既是首要责任主体又是规则执行主体,平台中的经营者是从属责任主体;消费者作为权利第一主体与监督反馈主体;政府部门既是制度设计主体又作为规则执行第一主体;政府部门认可的行业协会作为规则执行的监督主体。平台为消费者提供规则范围内的权利保护与技术扶持,对其经营者承担违约连带责任与监控不利责任。

2.規则执行层面。在规则执行上,既要充分发挥数字经济中技术的支撑作用,又要规避技术诱发新风险的负面效应。一方面,大数据、云计算与人工智能、区块链等作为数字经济的信息技术基础,能够为数字经济平台治理提供风险预警与防控、快速响应、全程追溯等有效治理手段实现的技术支持。利用上述技术,匹配线下资源,构建数字经济平台的“硬件”监管体系至关重要。另一方面,上述技术的快速发展也带来了信息安全、数据安全与可靠性等诸多新问题。例如,在数字经济中平台用户个人信息保护亟待加强,平台监控不严甚至平台内部实施的信息交易以及数据存储漏洞等都会诱发用户隐私泄露等一系列问题。对此,必须有针对规则执行层面的技术保护措施与严苛的惩罚制度,从“硬件”技术方面与“软件”制度方面有效防范数据信息泄露的风险。平台应作为技术研发和使用的第一执行主体,有义务驱动平台中的经营者使用防控风险技术,并防范这些经营者的“机会主义”行为,同时为技术使用的弱势群体——消费者提供全面保护。在规则执行中,平台作为第一执行主体,既接受政府部门的监管,也受到其他利益相关者的监督,成为治理的核心。

3.效果反馈层面。在效果反馈上,数字经济平台治理的互联网属性为充分利用声誉机制进行社会共同治理提供了客观条件,同时为多元反馈模式形成提供了有利环境。通过平台的用户评价与政府部门监管、社交媒体实时响应、消费者监督反馈等多重途径,实现治理权责的多元匹配,促成有形与无形奖惩的双重激励,为监管体系提供“软件”保障。对此,要充分利用数字经济中数据信息传递快速与传播广泛的优势,从传统的末端消费者信息反馈到平台中经营者接收与平台接收模式,转化为消费者信息反馈到经营者接收与平台接收、规则执行部门接收、行业协会接收与制度设计部门接收,以及行业协会效果信息反馈给制度设计部门和有关监管部门的多元模式,并且利用社交媒体的准确和快速的实时响应,将信息有效及时地反馈给多元主体,实现问题的合理解决、规则的有效修正、政府部门公信力提升等多目标。

参考文献:

[1] 张于喆.数字经济驱动产业结构向中高端迈进的发展思路与主要任务[J].经济纵横,2018(9):85-91.

[2] 曹正勇.数字经济背景下促进我国工业高质量发展的新制造模式研究[J].理论探讨,2018(2):99-104.

[3] 张鹏.数字经济的本质及其发展逻辑[J].经济学家,2019(2):25-33.

[4] 陈肇雄(工业和信息化部副部长).培育壮大数字经济新引擎[N].学习时报,2020-01-10(4).

[5] 陈杰.解读跨境电商新政[J].知识经济,2019(5):43-45.

[6] 景侠,馨桐,梁颖.“一带一路”视域下中俄跨境电商发展面临的挑战及实现路径[J].哈尔滨商业大学学报(社会科学版),2019(3):85-95.

[7] 肖菲.跨境电商经济驱动因素研究——基于面板Logistic模型的分析[J].上海商学院学报,2019(1):85-91.

[8] 姚建芳.《跨境电商3.15报告》发布十大跨境电商消费“陷阱”问题要小心[J].计算机与网络,2018(7):6.

[9] 石记.商品溯源检查应成电商平台“标配”[N].经济日报,2018-10-10(7).

[10]张浩.刘茜.我国跨境电商食品发展及政府管理研究[J].电子商务,2015(5):18-19.

[11]赵滨元.中国跨境电子商务发展及政府监管问题研究[J].改革与战略,2017(1)133-135.

[12]H,Yu, K E,Gibson, K G, Wright, J A, et al. Food Safety and Food Quality Perceptions of Farmers Market Consumers in the United States[J]. Food Control,2017,79: 266-271.