云南地区GPS面膨胀格网异常动态变化与M≥5.0地震关系分析

2020-10-20徐声鑫辜有启

徐声鑫,王 岩,辜有启

(云南省地震局,昆明 650041)

0 引言

云南地处印度板块与欧亚板块中国大陆碰撞带东缘,地震活动频度高、震级大、分布广,属于板缘、板内地震混合型地区[1]。云南地区的地震活动背景与其特殊的区域构造环境、地震成带分布及断裂带的活动密切相关。地震的孕育、发生是一个极其复杂的、缓慢的过程,经历不同的发展阶段[2]。GPS作为先进的测量手段,其24 h连续观测的特点最大限度的满足了地壳运动形变实时监测的要求。随着“中国大陆构造环境监测网络”的相继建成和顺利运行,为GPS观测资料应用于地壳活动性分析、地球动力学研究及地震预测预报奠定了基础。

近年来,不少学者针对GPS连续观测数据如何应用于云南地区的地震预测预报进行了探索和研究,洪敏、王伶俐等基于早期观测数据,结合国内外研究现状,通过理论研究和资料试算,对云南省GPS基准站数据处理不同参考基准进行了对比研究,最后选定位于华南块体的文山GPS基准站作为云南GPS位移数据处理的参考基准,解决了全球框架下解算得到的位移因包含板块自身运动,区域微动变化无法在块体间相对运动中识别出来的难题[3-5]。邵德盛、洪敏等针对GPS在短临预测方面应用相对薄弱的问题,通过对点位移的深加工处理,提出了面膨胀综合预测指标法[2,6],将GPS观测结果应用于地震短临预测,并取得了较好的效果。

基于GPS连续观测资料获取的面膨胀参数,物理意义明确,能直观反映不同区域的张压特性[7-8]。本文基于2011—2014年云南地区GPS连续观测资料,利用高精度数据处理软件(GAMIT/GLOBK)处理后获得位移场。对位移场进行网格化插值获得均匀分布于56个网格的位移场(图1)。基于每个网格位移场时间序列求取其面膨胀时间序列,对去除趋势项后的面膨胀时间序列,设定二倍标准差作为异常阈值。以2011年6月20日腾冲5.2级、2014年8月3日鲁甸6.5级、2014年5月24、30日盈江5.6、6.1级和2013年3月3日洱源5.5级地震为样本,对地震孕育过程中面膨胀格网异常的空间分布和时间尺度的变化走势进行分析。

1 GPS数据处理与面膨胀格网异常提取

GPS数据处理采用了美国麻省理工学院(MIT)和加州大学圣地亚哥分校Scripps海洋研究所(SIO)研制的GAMIT/GLOBK软件,该软件因具有运算速度快、版本更新周期短、自动化处理程度高以及代码开源性等特点被国内外科研工作者广泛应用。采用与全球IGS解算数据进行联合平差的方法,数据处理的基本流程是利用GAMIT软件获得“陆态网络”云南境内28个基准站及中国大陆周围15个IGS测站的区域单日松弛解。GAMIT计算中加入中国大陆及周边地区的15个IGS站 ( BAN2、IRKT、KIT3、USUD、KUNM、BJFS、TSKB、TWTF、LHAZ、KHAJ、IISC、PIMO、URUM、SELE、WUHN) 在相应时间段内的数据一并进行处理。完成GAMIT的计算之后,利用GLOBK软件将SOPAC ( Scripps Or-bitaland Permanent Array Center )给出的全球单日松弛解和计算所得的“陆态网络”区域单日松弛解进行联合平差计算。

在获取了各个站点位移时间序列的基础上,引入克里金插值方法对位移场进行格网化,该方法理论基础严密,是一种线性、无偏、最优的内插估计算法,利用该方法进行应变场的求解,其插值的优越性已经得到了充分的认可[9-10]。本文以1°×1°为单元把云南地区划分成了56个格网,把点位移内插到这56个格网中,具体的格网编号与GPS站点分布见图1。通过格网化的位移场按每个格网与相邻格网组网的方式求取应变场,可以获得56个格网的应变场参数时间序列[2,6,12],具体解算方法为:

在二维空间中,假设某个测点A与其无限接近的另外一点间的位移变化量为Δu、Δυ,设A点的应变状态分量为εx、εy、γxy,dx、dy为两点间距离分量的变化量,ω为旋转量,那么有[11]:

式(1)两边同时除两点间距离,可转变为线应变与方位角之间的关系,每个格网点通过联立与其他各个相邻格网点的方程组,便可通过最小二乘法求解得到其应变状态分量εx、εy、γxy,进一步可以计算其他的应变参数,包括最大剪应变、面膨胀等参数[12]。面膨胀Δ计算公式为[7,12]:

图1 云南地区GPS连续站、格网划分结果及2011—2014年M ≥5.0地震分布图Fig.1 Results of GPS continuous stations and grid division results in Yunnan area and the distribution of earthquakes with M≥5.0 earthquakes from 2011 to 2014

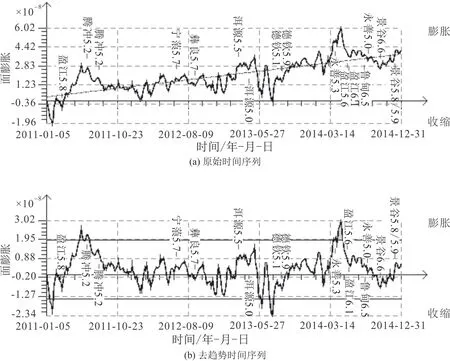

根据以上计算,可获取56个格网的面膨胀时间序列。从长趋势运动背景看,不同区域的应变场存在不同的变化速率。张压特性的长趋势活动对于了解地壳运动的总体特征是有效的信息。但是,在震前较短的时间段内,更需要获取在长趋势变化背景下的短期异常波动,因此,必须先对所有格网的面膨胀时间序列进行去趋势处理[2,6]。本文采用的是线性去趋势方法,去除应变时间序列中的线性趋势项,并划定二倍标准差线作为单条面膨胀曲线的异常指标线[2,6]。图2为34号格网的面膨胀时间序列图,其中图2(a)显示该格网存在一定的趋势拉张,年拉张速率为0.90×10-8,Rms为±0.83。通过去除趋势项,并设定二倍标准差作为异常阈值,上下限差分别为:2.0×10-8和-1.4×10-8。由图2(b)可以明显看到该格网在盈江MS5.8、腾冲MS5.2、德钦MS5.1和MS5.9、盈江MS5.6和MS6.1级地震前均有较好的前兆异常出现。

图2 34号格网面膨胀时间序列图Fig.2 Expansion time series of No 34 grid

2 震例分析

2011—2014年云南地区(21°~28.5°N,97°~105°E)共发生M≥5.0地震17次(其中M≥6.0占3次,5.5≤M<6.0占8次,5.0≤M<5.5占6次),震中分布见图1。地震主要分布于小滇西—滇西—滇西北、滇东北、滇西南等地。通过对17个地震发生前的GPS面膨胀格网时序进行分析发现,在各地震发生前短时间内,均存在一定数量的异常格网,但地震前的异常格网数量及分布特征存在一定的差异。考虑到篇幅所限,本文重点对2011年6月20日腾冲5.2级、2014年8月3日鲁甸MS6.5级、2014年5月24、30日盈江MS5.6、MS6.1级和2013年3月3日洱源MS5.5级地震进行了分析。为了直观的表征地震前面膨胀格网异常动态变化特征,我们以4 d为窗长,分别绘制不同时间节点的面膨胀异常格网变化情况图。

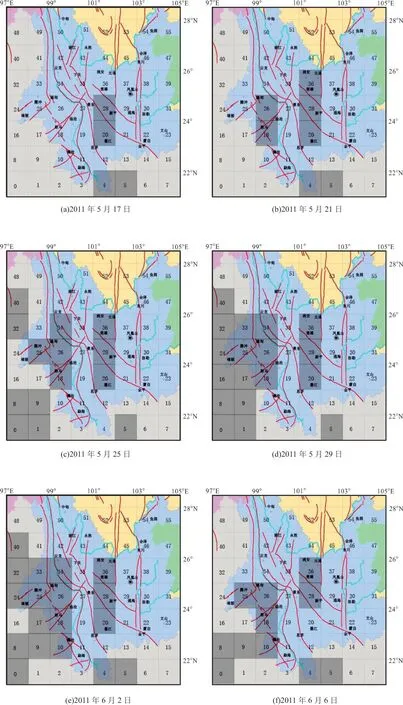

2.1 2011年6月20日云南腾冲5.2级地震

2011年6月20日18时16分,云南省保山市腾冲县(25.1°N,98.7°E) 发生5.2级地震。震前面膨胀异常格网变化情况如图3所示。

图3 2011年6月20日云南腾冲5.2级地震前面膨胀格网异常动态变化Fig.3 Anomalous dynamic changes of the surface expansion grid before the Tengchong MS5.2 earthquake in Yunnan on June 20th,2011

从面膨胀格网异常的变化趋势可以看出,面膨胀异常格网首先出现在滇中的新平—墨江(异常格网横跨了楚雄—建水断裂带与红河断裂带)、滇南的勐腊及境外的老挝地区(图3(a))。此后小滇西的瑞丽—腾冲—施甸,滇西南的耿马—澜沧及邻近区域的面应变异常格网有一个显著增强的过程(图3(b)~ 3(e)),该过程一直持续至6月2日左右,此时云南地区的异常格网数量最多,达18个(图3(e)),此后短期内该区域异常格网数量迅速减少,至6月10日左右达到最少,此时云南地区只剩4个格网(图3(g))。6月14日开始,云南地区的异常格网有少量增加(图3(h)~ 3(j)),至6月20日腾冲MS5.2级地震发生时,云南地区共存在6个异常格网,主要分布楚雄—新平和云龙—施甸—耿马—思茅等地,总体呈正“U”字型分布,腾冲MS5.2级地震位于“U”字型边缘,未发生在异常格网内部(图3(j))。值得注意的是,整个过程中新平附近的异常格网一直存在。

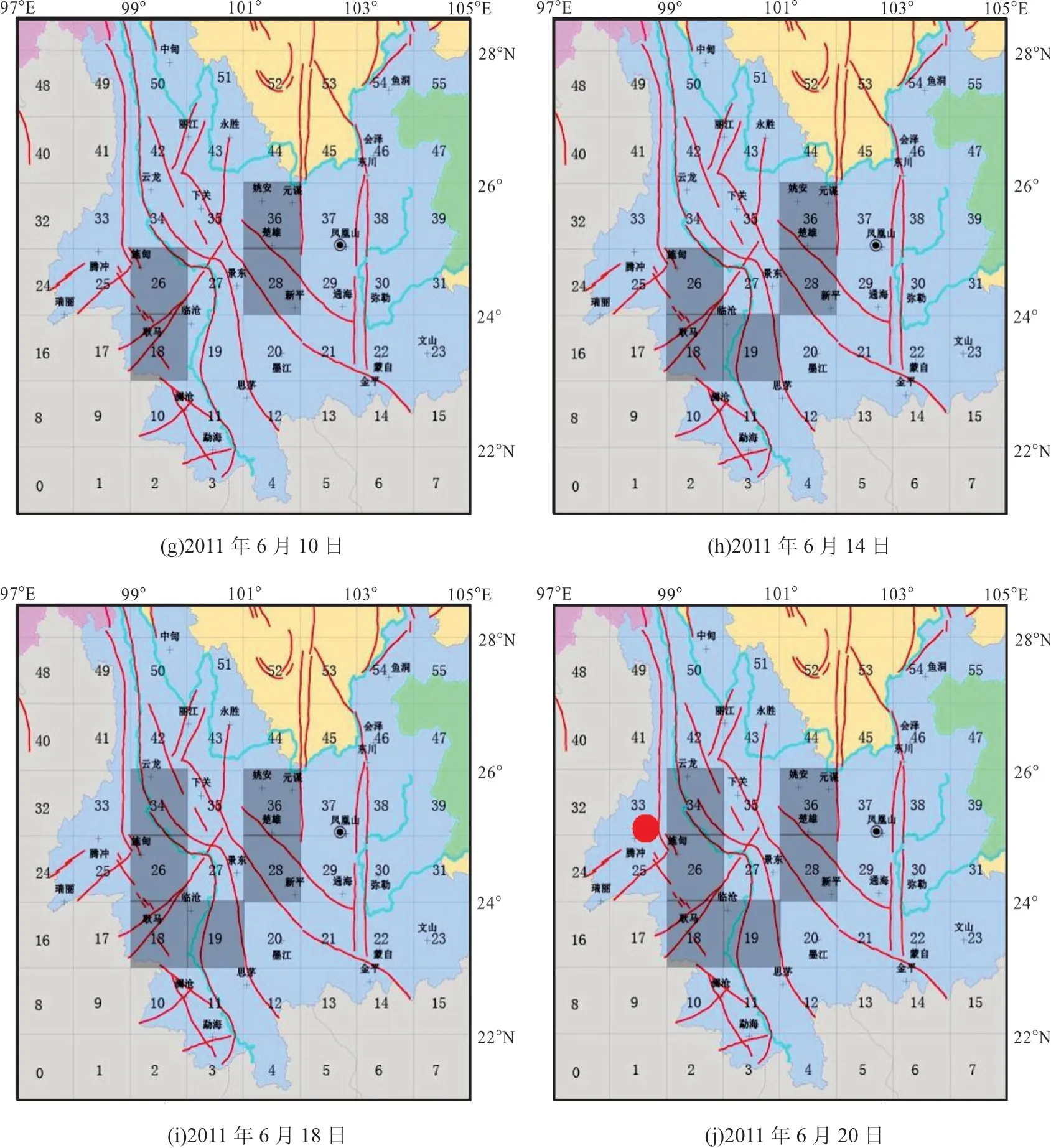

2.2 2014年8月3日云南鲁甸MS 6.5级地震

2014年8月3日16时30分,云南省昭通市鲁甸县(27.1°N,103.3°E)发生6.5级地震。震前面膨胀异常格网变化情况如图4所示。

图4 2014年8月3日云南鲁甸MS 6.5级地震前面膨胀格网异常动态变化Fig. 4 Anomalous dynamic changes of the surface expansion grid before the Ludian MS 6.5 earthquake on August 3rd,2014

根据以上计算,可获取56个格网的面膨胀时间序列。从长趋势运动背景看,不同区域的应变场存在不同的变化速率。张压特性的长趋势活动对于了解地壳运动的总体特征是有效的信息。但是,在震前较短的时间段内,更需要获取在长趋势变化背景下的短期异常波动,因此,必须先对所有格网的面膨胀时间序列进行去趋势处理[2,6]。本文采用的是线性去趋势方法,去除应变时间序列中的线性趋势项,并划定二倍标准差线作为单条面膨胀曲线的异常指标线[2,6]。图2为34号格网的面膨胀时间序列图,其中图2(a)显示该格网存在一定的趋势拉张,年拉张速率为0.90×10-8,Rms为±0.83。通过去除趋势项,并设定二倍标准差作为异常阈值,上下限差分别为:2.0×10-8和-1.4×10-8。由图2(b)可以明显看到该格网在盈江MS5.8、腾冲MS5.2、德钦MS5.1和MS5.9、盈江MS5.6和MS6.1级地震前均有较好的前兆异常出现。

2.3 2014年5月24、30日 盈 江MS 5.6、MS 6.1级地震

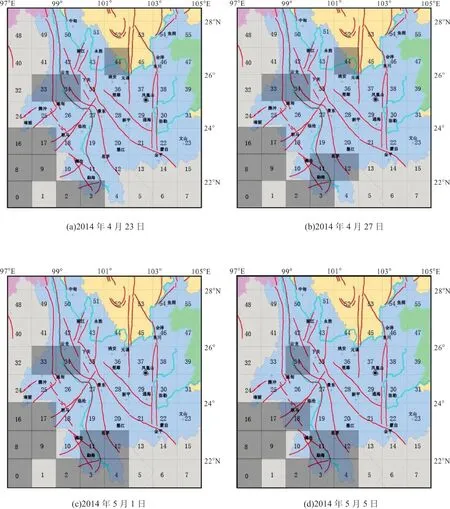

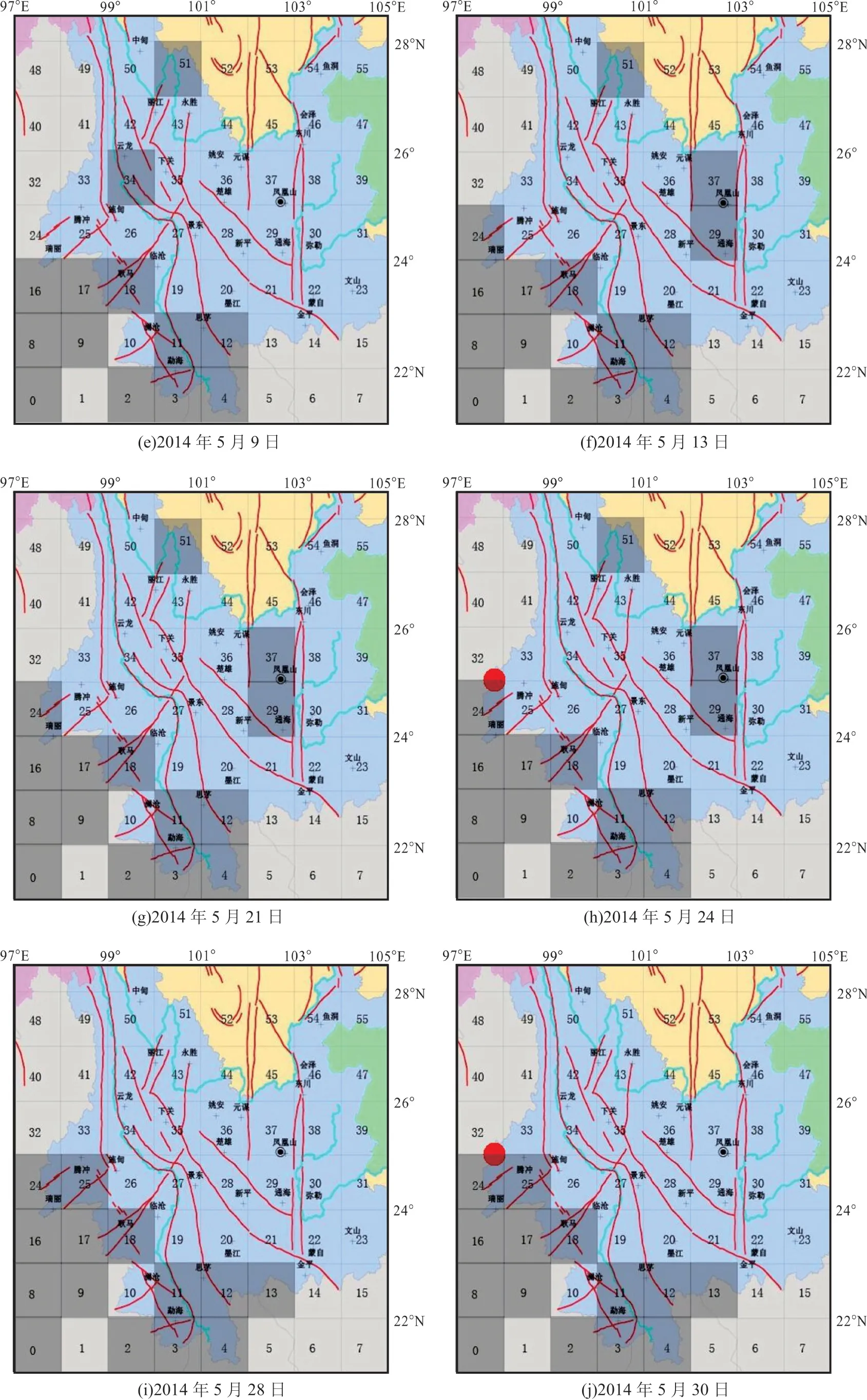

2014年5月24日4时49分,云南省德宏州盈江县(25.0°N,97.8°E)发生5.6地震。5月30日9时20分,震区(25.0°N,97.8°E)再次发生6.1地震。震前面膨胀异常格网变化情况如图5所示。

图5 2014年5月24、30日盈江MS 5.6、MS 6.1级地震前面膨胀格网异常动态变化Fig.5 Abnormal dynamic changes of the surface expansion grid before the MS5.6 and MS 6.1 earthquakes in Yingjiang on May 24th and 30 th, 2014

从面膨胀格网异常的变化趋势可以看出,2014年4月23日时,云南地区存在较多的异常格网,共10个,主要分布在云龙—施甸及境外的缅甸等地(图5(a)),此后,异常格网一直存在。从5月1-24日盈江MS5.6级地震时,云龙—施甸地区的异常格网有所减少,小滇西的瑞丽、滇西南的勐海—思茅—耿马、滇中的昆明—通海、境外的缅甸等地异常格网有所增加(图5(c)~ 5(h))。至5月24日盈江MS5.6级地震发生时,云南地区的异常格网数量达到最多,有15个,5月24日盈江MS5.6级地震发生在异常格网集中区的北部边缘地带(图5(h))。从5月24日盈江MS5.6级至5月30日盈江6.1级地震期间,云南地区的异常格网数量有所减少,滇中的昆明-—通海等地的异常格网消失,盈江MS6.1级地震发生时云南地区的异常格网为14个,主要集中分布于滇西南的腾冲—耿马—思茅—勐海及境外的缅甸等地(图5(h)~ 5(j))。5月30日盈江MS6.1级地震发生在异常格网集中区的北部边缘地带(图5(j))。值得注意的是,两个地震发生在同一个位置,但都未发生在异常格网集中区内部,而是位于异常区边缘地带(图5(h)和 5(j))。

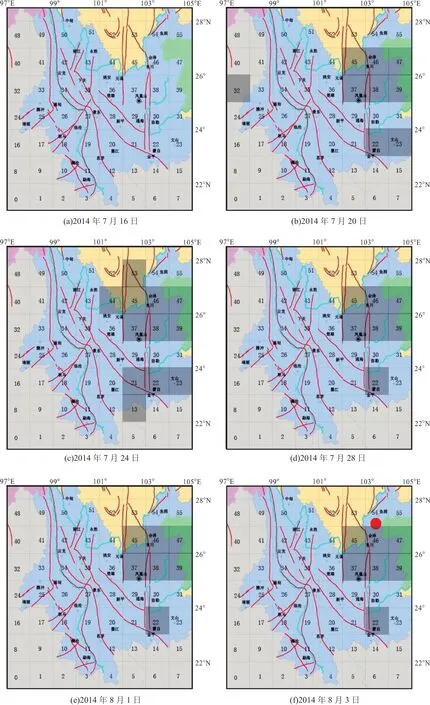

图6 2013年3月3日洱源5.5级地震前面膨胀格网异常动态变化Fig.6 Abnormal dynamic changes of the surface expansion grid before the Eryuan MS 5.5 earthquake on March 3rd, 2013

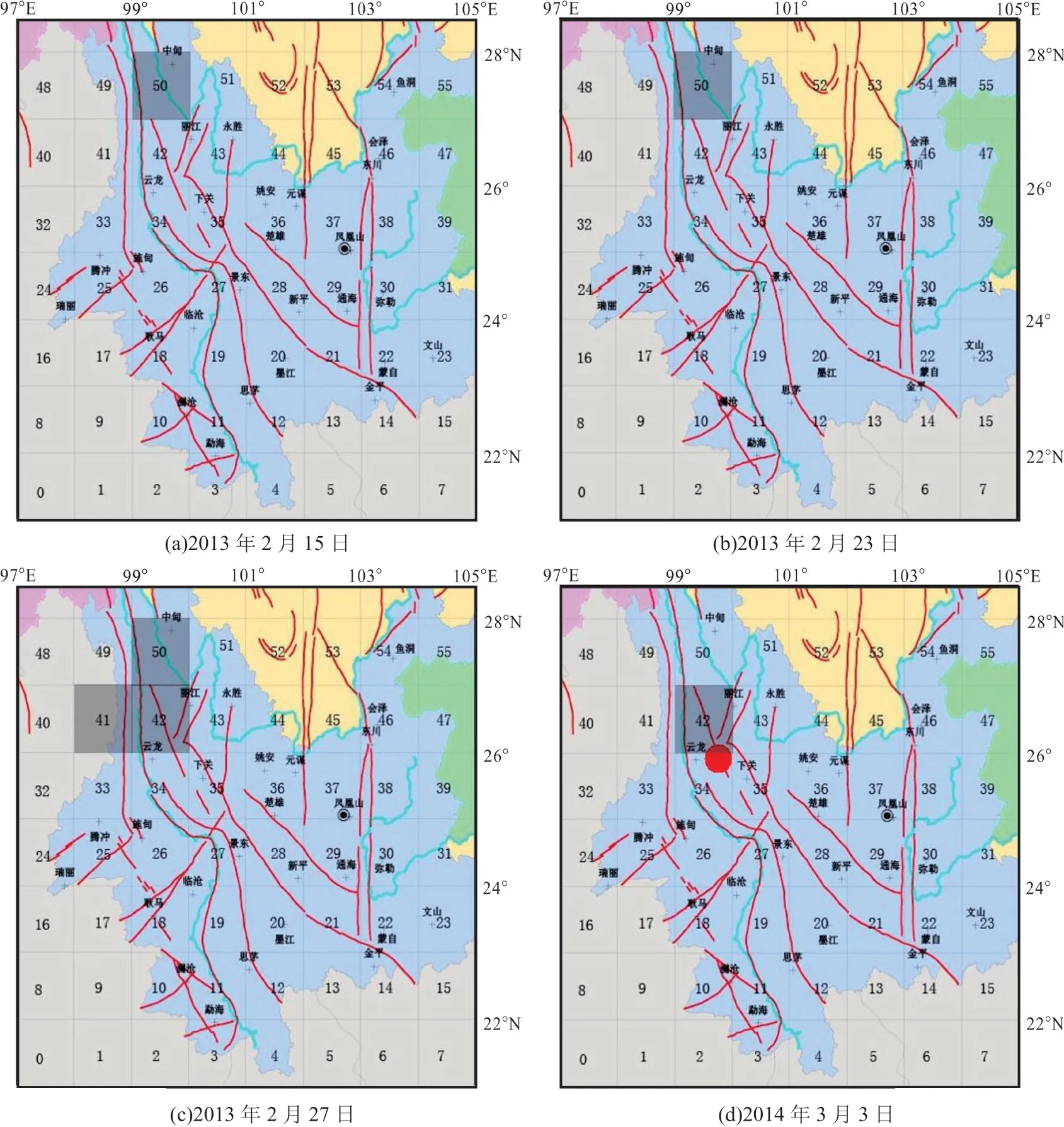

2.4 2013年3月3日洱源MS 5.5级地震

2013年3月3日13时41分,云南省大理州洱源县(25.9°N,99.7°E)发生5.5地震。震前面膨胀异常格网变化情况如图6所示。

从面膨胀格网异常的变化趋势可以看出,从2013年2月15日至2月23日,云南地区面应变异常特征不明显,仅滇西北的中甸—丽江地区存在1个格网(图6(a)~ 6(b))。此后该地区的异常格网数量有少量增加,到2月27日时,增加到3个(图6(c))。接着异常格网数量又开始减少,到3月3日洱源MS5.5级地震发生时只剩1个,洱源5.5级地震发生在异常格网边缘(图6(d))。

3 讨论

地震发生虽需能量积累,但能量积累到一定程度后,其触发应是由某些异常变化所引起[2]。如果地震发生前存在区域应力场调整的情况,那么可能出现背离长趋势的地壳形变过程,此类形变过程则是地震发生前重要的异常信号[2,6]。局部形变异常的提取通过应变方式比较有效,面膨胀参数直接反映了各个格网受到的挤压和拉张强弱程度,反映该区域的应变积累状态,可作为分析地震危险性的主要指标。

通过上面的震例分析我们发现,在5次地震发生之前的一段时间内,云南地区都或多或少的出现了一定数量的异常格网,但异常格网的数量存在一定的差异,腾冲MS5.2、鲁甸MS6.5、盈江MS5.6、MS6.1地震前多,洱源5.5相对较少。在地震发生前异常格网数量都经历了“出现—增多—减少”的动态变化的过程。从地震的震中位置和异常格网的分布状况来看,异常格网大部分均集中分布在震中附近区域,这对地震发震地点具有较好的指示意义,但5次地震震中都没有位于异常格网内,而是位于异常格网边缘,是否意味着地震更容易发生在异常变形区域的边缘地区,值得思考。

4 结论

本文通过对2011~2014年云南地区28个GPS连续站的点位资料进行深加工,获取面膨胀格网时间序列,对每个网格的面膨胀时间序列进行线性去趋势处理,设定二倍标准差作为异常阈值。以2011年6月20日腾冲MS5.2级、2014年8月3日 鲁 甸MS6.5级、2014年5月24、30日盈江MS5.6、MS6.1级和2013年3月3日洱源MS5.5级地震为样本,对地震孕育过程中面膨胀格网异常的空间分布和时间尺度的变化走势进行分析,主要形成以下认识:

(1) 5次地震前云南地区的面膨胀异常格网存在较大区域的动态变化,且震前面膨胀异常格网相对集中,因此,面膨胀异常格网分布相对集中的区域可作为未来地震发生地点的参考性指标;

(2)从5次地震的震中位置和异常格网的分布状况来看,5次地震震中都没有位于异常格网内,而是位于异常格网边缘,这表明面膨胀异常区边缘可能更加危险。具体原因有待进一步的研究。

致谢:本文所采用的GPS数据及数据分析软件来源于云南省地震局形变测量中心,审稿专家提出了宝贵的修改意见,在此表示衷心感谢。