银行存款账户错误汇款问题的实证案例分析

2020-10-19彭粒一

■彭粒一

随着经济发展和技术进步,不同主体之间资金往来的方式也朝着兼顾便捷与安全的方向发展。从物物交换到一般等价物的出现,从晋商钱庄、镖局到现代商业银行,资金流、信息流传递的形式越来越标准化、规范化、专业化。

商业银行作为传递资金流、信息流的专业中介机构,吸收存款、发放贷款、办理结算、代理收付款等是其主要业务。①《中华人民共和国商业银行法》 (2015 年修) 第二条:“本法所称的商业银行是指依照本法和《中华人民共和国公司法》 设立的吸收公众存款、 发放贷款、 办理结算等业务的企业法人。” 第三条:“商业银行可以经营下列部分或者全部业务:(一) 吸收公众存款; (二) 发放短期、 中期和长期贷款; (三) 办理国内外结算……(十二)代理收付款项及代理保险业务……”与这类业务关联的存款人,为高效、快捷地结清其各项法律关系中的资金关系,也惯常使用银行账户进行支付结算。②本文提及的“银行存款账户” 或“存款账户”, 仅指中国法下, 存款人在银行开设的人民币结算账户(即个人Ⅰ类户和银行基本存款账户), 而不包括保证金专户、 证券资金账户、 信托资金账户等特殊银行账户。而在此过程中,存款人和银行则时常遭遇“错误汇款” 问题,从而引发汇款人、银行、收款人之间的三角关系。这个三角关系,应如何进行拆解、分析?

通说认为,因存款货币③本文提及的存款货币也被称为记账货币(Buchgeld), 它不同于动产货币(chattel money) 或实体货币(Sachgeld)。 后者是指在法律性质上属于动产, 应适用动产相关法律规则的货币, 它以某种物质载体为基础, 比如现金纸币、 实体钱币等, 前者则是指抽象形态的货币。 参见Richard Calnan, Proprietary Rights and Insolvency, Oxford University Press,2010, p.145; 朱晓喆:《存款货币的权利归属与返还请求权——反思民法上货币“占有即所有”法则的司法运用》, 载《法学研究》 2018 年第2 期。(bank money) 错误支付引起的法律关系,可运用多人给付不当得利的思路来处理,即以指示给付原理为切入点,④王泽鉴:《不当得利》, 北京大学出版社2015 年版, 第212~221 页。 在指示给付理论下, 被指示人只要完成指示人发出之指令即视为义务履行完毕, 指令的错误并不会影响到被指示人已履行完毕的义务(参见陈自强:《委托银行付款之三角关系不当得利》, 载《政大法律评论》 1996 年第12 期)。 在此意义上, 被指示人并没有“实质审查” 指令正确性的义务, 故属于原因关系非必要说。(关于原因关系必要说和原因关系非必要说, 可参见其木提:《委托银行付款之三角关系不当得利—以错误汇款为研究对象》, 载《法学》 2014 年第11 期。)在指示给付的情况下,汇款人、收款人、银行之间存在对价关系与资金关系。所谓对价关系,是指汇款人与收款人的法律关系,或为清偿债务,或为对收款人的赠予等; 所谓资金关系,是指汇款人与银行的法律关系。错误汇款属对价关系缺失或瑕疵的典例,归类于给付型不当得利。因此,当存款人错误汇款的支付指令完成(被收款行接受) 后,便无法撤销,汇款人只得请求得利人返还不当得利。⑤王泽鉴:《不当得利》, 北京大学出版社2015 年版, 第212~221 页。

那么在实务中,上述观点是否得以贯彻呢?

本文将从实证分析的角度展开。先交代本文案例来源及筛选方法,确定拟分析案例; 然后分析具体案例,重点关注法院赋予错汇人何种权利及相关理由; 最后,总结归纳,厘清法院说理逻辑的不足之处,并借此提出本文的分析逻辑。

一、样本的来源、筛选与确定

(一) 样本的来源

首先,我们确定以“北大法宝司法案例” 中所收录的案例为本文的样本来源库。

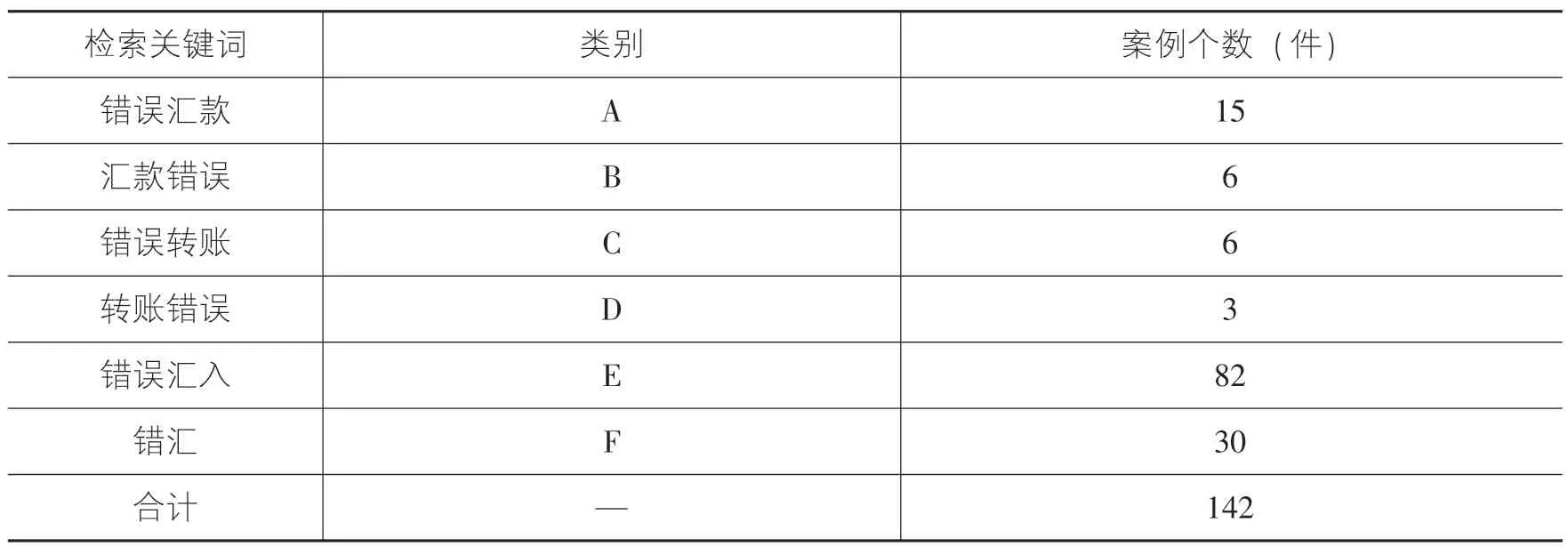

接着,我们在“高级检索” 中,通过“关键词” 锁定与本文研究问题相关的内容。具体来说,我们将“执行异议之诉”①经过笔者充分考虑后, 选择以“执行异议之诉” 作为切入点。 笔者曾在2017 年7 月23 日, 以“案由”“民事” “错误汇款” 为关键词检索, 共得474 个案例, 经梳理归纳效果并不好, 因为绝大多数案例的争议点都是证据问题, 即原告是否真实发生了错误汇款——这并非本文关注的内容。 所幸笔者注意到: 在所有的执行异议之诉中, 原被告(以及第三人) 争议的焦点, 与本文研究的内容恰好契合(即法院对银行存款法律性质的界定及提供给汇款人救济的类型), 且各级法院对该问题的阐述较为详细。 选择“执行异议之诉” 作为样本关键词, 能极大地提高案例的可用性, 使本文的样本具有更强的说理性。作为案由,在“全文” 上选择“错误汇款” “汇款错误” “错误转账” “转账错误” “错误汇入” “错汇” 六项内容作为检索关键词分别进行搜索,分别得到15个、6 个、6 个、3 个、82 个、30 个案例(分别标记为A 类、B 类、C 类、D 类、E 类、F 类),共142 个案例。②这六个关键词能够涵盖绝大部分与本文研究问题相关的案例, 这也是笔者通过前期工作(即上注中474个案例的梳理工作) 得出的结论。 第二次筛选的142 个案例, 截至2017 年12 月10 日。

表1 检索关键词、类别和案例个数

(二) 样本的筛选

通过样本初步筛选得到142 个案例,但需剔除其中重复或与本文无关的案例,③此处所谓“重复”, 指不同关键字下检索到的同一个案例(重复筛选), 或是同一案件二审或者再审, 推翻或修改了前审判决结果的情况; “与本文无关”, 是指一些案件证据不足或争议焦点并非本文所研究的情况。同时仅保留截至选取日判决仍有效的案例。

进一步筛选过程为:在“错误汇款” 类(A 类) 案件中,剔除了1 个重复案例④(2015) 银民终字第1947 号, 该案进行了再审。和1 个证据问题案例⑤(2015) 温乐执异初字第15 号, 该案中争议点为: 原告是“错误汇款” 还是存在其他基础法律关系, 并非错误汇款后的救济问题, 故排除。,共2 个案例; 在“汇款错误” 类(B 类) 案件中,剔除了2 个重复的案例⑥(2017) 浙0213 民初138 号、(2016) 内0623 民初1348 号属筛选重复。; 在“错误转账” 类(C 类) 案件中,剔除了1 个重复案例①(2015) 穗海法民一初字第1366 号, 因(2016) 粤01 民终6714 号进行了二审而剔除。和1 个证据问题案例②(2015) 鹤民终字第392 号属证据问题。,共2 个案例;“转账错误” 类(D 类) 案例中,剔除了1 个重复案例③(2017) 赣04 民终928 号属重复筛选。; “错误汇入” 类(E 类) 案件中,剔除了9 个重复案例④(2016) 粤01 民终6714 号、(2016) 鲁15 民终649 号、(2015) 银民终字第1947 号、(2013) 浙湖执异终字第2 号、(2016) 辽1202 民初371 号、(2015) 甬海法执异初字第8 号、(2015) 穗海法民一初字第1366 号、(2014) 海民(商) 初字第25701 号属于重复筛选,(2014) 湖长执异初字第10 号因(2015) 浙湖执异终字第1 号进行了再审剔除。和63 个同类案例⑤该类案件中被告均为李淑祥, 而原告属于挂靠其账户的64 位司机。 由于判决除原告以外其他内容全部一致, 故可将这64 个案例统称为“ × × ×诉李淑祥等案外人执行异议之诉案”, 本文将重复案例归为一类。,共72 个案例; “错汇” 类(F 类) 案例中,剔除了11个重复案例⑥(2016) 津01 民终5303 号、(2016) 粤01 民终6714 号、(2016) 鲁01 民终1278 号、(2015) 沈中民三初字第157 号、(2016) 浙0302 民初10103 号、(2015) 温乐执异初字第27 号、(2016) 辽1202 民初371 号、(2015)甬海法执异初字第8 号、(2015) 雨民初字第04473 号均属重复筛选; (2015) 温龙执分初字第1 号因(2015) 浙嘉执分终字第2 号再审而剔除。、4 个无关案例⑦(2016) 粤01 民终7731 号属于诱发性错误汇款问题(合同诈骗),(2017) 津02 民终3697 号属于外汇账户而非人民币账户的问题, 二者不属于本文探讨内容。(2015) 温龙执分初字第1 号、(2015) 浙温执分终字第4号均属于诉讼请求错误, 也与本文主题无关。和3 个证据问题案例⑧(2015) 沪一中民一(民) 终字第908 号、(2014) 浦民一(民) 初字第28347 号、(2016) 浙0381 民初8816 号均属于证据不足问题。,共18 个案例。

(三) 样本的确定

经上述步骤,共得142 -2 (A) -2 (B) -2 (C) -1 (D) -72 (E) -18 (F)=45 个案例,下文将以这45 个案例为基础展开分析。⑨45 个案例分别为:(2013) 浙湖执异终字第2 号、(2013) 浙湖执异终字第2 号、(2014) 海民(商) 初字第25701 号、(2014) 川民初字第218 号、(2014) 肇德法民二初字第11 号、(2014) 宁商终字第1235 号、(2015) 温苍执异初字第63 号、(2015) 瑶民二初字第00844 号、(2015) 温乐执异初字第27 号、(2015) 温苍执异初字第63 号、(2015) 温苍执异初字第62 号、(2015) 雨民初字第04473 号、(2015) 台黄执异初字第1 号、(2015) 合民二终字第00986 号、(2015) 甬海法执异初字第8 号、(2015) 沈中民三初字第157 号、(2015) 锡商终字第0574 号、(2015) 浙嘉执分终字第2 号、(2015) 浙湖执异终字第1 号、(2015) 民提字第189 号、(2016)宁民申315 号、(2016) 浙0303 民初3877 号、(2016) 内0623 民初1348 号、(2016) 辽1202 民初371 号、(2016)浙0302 民初10103 号、(2016) 浙0109 民初2871 号、(2016) 鲁0724 民初3337 号、(2016) 粤1973 民初7428 号、(2016) 粤2071 民初11574 号、(2016) 浙0302 民初3966 号、(2016) 鲁15 民终649 号、(2016) 粤01 民终6714号、(2016) 津01 民终5303 号、(2016) 鲁01 民终1278 号、(2016) 辽01 民终9349 号、(2016) 苏05 民终3355号、(2017) 浙1081 民初954 号、(2017) 浙0213 民初138 号、(2017) 浙1081 民初954 号、(2017) 浙0881 民初1365 号、(2017) 浙1081 民初954 号、(2016) 浙0109 民初2871 号、(2017) 赣04 民终928 号、(2017) 鲁03 民初11 号、(2017) 最高法民申322 号。

二、基于45 个案例的数据分析

在确定45 个案例之后,本文主要从案件基本情况、案件中法院提供的救济方式以及各案中法院赋予相应救济的理由三个方面归纳分析。

(一) 45 个案例的基本情况

1.案例覆盖的地区。

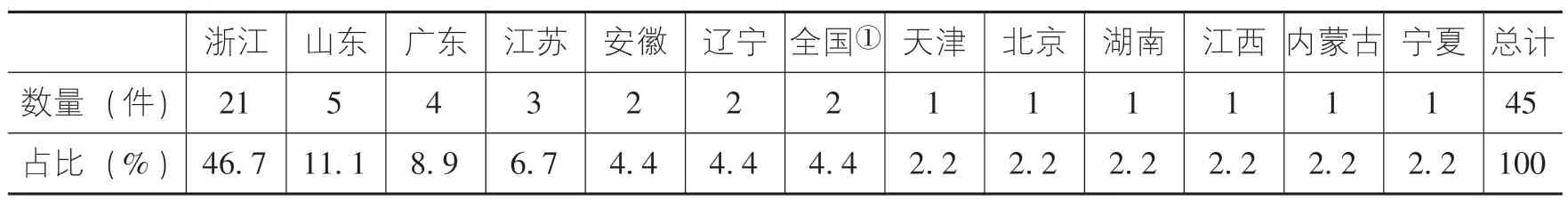

表2 案例覆盖地区统计(从左到右按占比降序排列)

从表2 可以看出,本文抽取的45 个案例涵盖了12 个省份,在覆盖区域上具有较强的代表性。

2.案例的审结日期。

表3 审结日期统计

如表3 所示,本文选取案例的审结日期都在最近五年内,主要集中在2015 年、2016 年、2017 年三年。这说明“错误汇款” 中权属争议的“频发性” 以及本文所选取案例的“应时性”(笔者注:此文成稿于2018 年3 月)。

3.案件终审法院的级别。就终审法院的级别而言,本文所选取的45 个案例覆盖基层到最高院四个级别,具有较好的代表性。各法院的案例数量和所占比例如表4 所示。

表4 检索关键词、类别和案例个数

4.案例中提供救济的类型。

表5 救济类型与终审法院统计

从表5 统计结果来看,提供物权性救济的案例有7 件(占比15.6%),提供债权性救济的案例有38 件(占比84.4%)。说明法院在救济方式的供给上,不同案件中会有差异(需关注的是,最高院的两个案例均支持并赋予了汇款人一项物权性救济)。由此引发的下一个问题为:法院在何时会赋予汇款人一项物权性救济,又在何时会赋予汇款人一项债权性救济? 其理由分别是什么?

(二) 赋予债权性救济的理由

所谓债权性救济,是指汇款人错误汇款后,汇款人仅能向特定人主张债权,并且该项债权与其他普通债权相同。因此,该种救济仅具有使权利人得到“平等受偿” 的特性,①关于债权平等原则, 参见王泽鉴:《债法原理》, 北京大学出版社2013 年版, 第10 页; 同时参见王洪亮:《债法总论》, 北京大学出版社2016 年版, 第30 页。但无法提供救济的优先性。

本文选取的45 个案例中,有38 个案例赋予汇款人债权性救济。其阐述的理由可大致归结为下列3 项:

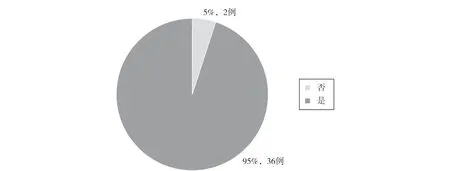

1.“货币属于种类物” 或“货币所有权”。

根据本文统计,在债权性救济的38 个案例中,提及“货币属于种类物” 或“货币所有权”概念的共有36 例,约占95%; 未提及的仅有2 例,②这两例分别为(2016) 鲁01 民终1278 号和(2016) 辽01 民终9349 号。 遗憾的是, 这两个案例并没有提出新的见解和理由。 如鲁01 民终1278 号判决认为原审判决错误(原审判决支持汇款人主张物权返还), 将其改判为汇款人仅能向收款人主张不当得利之债, 没有对此阐述理由; 辽01 民终9349 号判决:“根据《最高人民法院关于适用执行程序若干问题的解释》 第十五条的规定, 案外人对执行标的主张所有权或者其他足以阻止执行标的转让、 交付的实体权利的, 可以向执行法院提出异议。 则案外人据以提出执行异议主张的实体权利应为物权及特殊情况下的债权, 特殊情况的债权应为法律有特殊保护规定并且当事人完成了其要求要件时所获取的权利……本案中, 原告的权利仅为普通债权请求权, 并不足以排除强制执行。” 该案的裁判内容也跳过了阐述理由的部分。约占5%。法院阐述的理由通常是:银行存款属于货币的一种,而货币是物的一种,且属于种类物,因此,银行存款属于种类物,在其之上可成立“货币所有权”。

图1 提及“货币属于种类物” 或“货币所有权” 观点的占比

由于“货币所有权” 或者“货币属于种类物” 的概念往往会和“占有即所有” 的概念同时使用,从而引出下一项内容。

2.货币适用“占有即所有” 规则,交付即移转所有权。在该类案例中,提及“货币属于种类物”,往往是作为下一步分析的前提,因此,在法院进一步阐释时,就会顺带引出所谓的“占有即所有” 规则(图表和概率分布与图1 一致)。

在提及“货币属于种类物” 与“占有即所有” 规则的36 个案例中,法院说理的基本逻辑是:首先,如前所述,货币之上存在所谓的“货币所有权” 且货币属于种类物,银行存款是货币,所以也是种类物,应当适用关于货币的规则;①需要反思的是: 货币一定是指“动产货币” 吗? 如果没有引入“货币” 的概念, 银行存款和纸币(动产) 之间的区别可谓天壤。“货币” 这个概念只能说明银行存款和动产货币之间存在某种功能上的相似性, 二者均能够充当交易中介之“货币”。 但是功能上的相似性并不能理所当然地认为二者在法律适用上也具有相似性。 故笔者认为, 法院的此种分析逻辑难谓妥当。 因此还需要更为细致的理论进行阐述。接着,货币作为一种特殊动产,流通性系其生命。在商品经济条件下,为维护交易安全,人们在交易中无须考察货币的来源,不问货币占有变动的原因如何,均能导致所有权变动的结果,即货币所有权的转移具有无因性,货币的所有权具有与货币的占有的一致性; 货币的权属确认与权属流转中适用“所有与占有一致” 的基本规则,货币占有的取得即意味着货币所有权的取得,货币占有的丧失即意味着货币所有权的丧失;因此,“账户内货币的占有与所有高度一致,货币占有取得即视为货币所有权的取得,所有权自交付时发生转移。”①以上这一整套逻辑被称为“占有即所有” 规则的表述(可参见刘保玉:《论货币所有权及其在运营中的流转》, 载《中国商法》 2004 年第1 期)。 该项规则目前也备受争议, 因为即使是动产货币, 也不完全适用“占有即所有” 规则, 比如在货币能够特定化的时候。(“金钱亦得为所有物返还请求权之标的, 但仅以金钱在占有人处,仍已特定化时为限。” 参见[德] 鲍尔/施蒂尔纳著:《德国物权法》 (上册), 张双根译, 法律出版社2004 年版,第210 页) 与其说“占有即所有” 是货币的通用规则, 不如说动产货币适用动产中种类物的一般规则。 关于占有即所有问题的反思, 可参见其木提:《货币所有权归属及其流转规则——对“占有即所有” 原则的质疑》, 载《法学》 2009 年第11 期。

通过上述1、2 两项的规则,法院基本上完成了一整套说理过程,可以“顺利地” 得出“汇款人的银行存款货币所有权已经转移给了收款人,并且收款人将其与自身财产混合,汇款人无权请求返还原物” 的结论,故“错误汇款人仅能向收款人主张债权”。

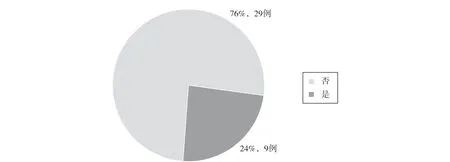

3.《执行规定》 (法释〔2015〕 10 号) 第二十五条之规定。

除了上述第1、2 项内容,有的法院还通过《执行规定》 第二十五条来增强说理性。②《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》 (法释〔2015〕 10 号, 本文简称为《执行规定》) 第二十五条:“对案外人的异议, 人民法院应当按照下列标准判断其是否系权利人:…… (三)银行存款和存管在金融机构的有价证券, 按照金融机构和登记结算机构登记的账户名称判断; 有价证券由具备合法经营资质的托管机构名义持有的, 按照该机构登记的实际投资人账户名称判断……”在本文统计的38 个案例中,提及该项规定的共有9 例,占比24% (见图2)。法院在说理过程中提及《执行规定》,缘于执行程序中若案外人对被执行财产享有实体权利,可向法院提起执行异议以阻却执行程序的开展。③参见《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉 执行程序若干问题的解释》 (法释〔2008〕 13 号) 第十五条; 《民事诉讼法》 (2012 年修正) 第二百二十七条。为判断“账户中银行存款” 的权利归属,法院往往援引《执行规定》第二十五条第一款第三项,并结合中国人民银行《支付结算办法》 (银发〔1997〕 393 号) 第十六条“谁的钱进谁的账,由谁支配”,认定收款人属于款项的权利人,其银行存款可被法院强制执行; 与此同时,法院还会认定由于该笔银行存款已不在错误汇款人账户名下,因此汇款人不是该笔款项的权利人。④在权属确认规则上,《执行规定》 和央行《支付结算办法》 都采用了以账户名称来判断权利归属的方式,殊值赞同。 本文认为, 银行以存款人“账户名称” 来界定“银行存款” 的权利归属是符合商业实践的(国际上主要是《贷记划拨示范法》, 国内则是央行制定的《电子支付指引(第一号)》 (〔2005〕 第23 号))。 这种方式的好处在于将银行从基础法律关系的争议中排除出去, 从账户显示结果的角度来推断权利归属, 使银行能够按账户显示来进行资金操作, 有利于降低银行的运营成本, 提高业务效率。 倘若银行对权属的“真实性” 负有甄别义务,则银行需对每一笔资金的基础交易进行实质审查, 这与银行的商业实践不符, 也违反了《支付结算办法》 旨在简化给付程序, 加速货币资金周转的目的(参见其木提:《委托银行付款之三角关系不当得利—以错误汇款为研究对象》, 载《法学》 2014 年第11 期)。 并且, 强行要求银行对权属的“真实性” 负有甄别义务也不符合银行的基本职能——银行作为支付结算和资金清算的中介机构, 通常仅担任媒介付款之角色, 其不欲且不应介人他人之法律关系。 但是, 这并不意味着“银行存款” 属于“物” (因为债权本身也具有特定性, 以账户名称来判断权利归属的方式, 实际上恰好表明债权本身的归属性。 账户中的数字, 也恰好对应存款人对银行享有的债权数额)。

图2 提及《执行规定》 第二十五条之规定观点的占比示意

(三) 赋予物权性救济的理由

除了赋予错误汇款人债权性救济,在某些特定情形下,法院会支持汇款人取得物权性救济的主张,认定汇款人的权利具有一定的优先性。①本文提及的物权性救济, 并非指“物权上的救济”, 而是区别于“平等受偿” 的债权救济。 如果某种救济方式体现了“优先性” 的特征, 本文也会将其归入“物权性救济” 中。

在本文选择的45 个案例中,有7 个案例给汇款人提供物权性救济(实则为4 个案例)。②因为并非每个案例都给出了充分的理由, 比如(2015) 温乐执异初字第27 号、(2014) 肇德法民二初字第11 号、(2017) 浙0881 民初1365 号三个案例, 在判决理由中, 法院要么以“当事人已经报警”, 要么以“财产所有权的取得, 不得违反法律规定”, 径行得出“收款人并没有取得该项财产” 的结论, 而没有给出详细的理由。由于这类案例没有提供对本文有价值的信息, 故舍去。 故下文仅余4 个案例进行详细分析。对于这种优先性,法院阐述的理由大致也可归纳为以下三项:

1.货币尚未“混合” 或者已经特定化。在4 个案例中,有3 个案例(占75%) 提到了这条理由。

在浙民初3877 号案例③中国工商银行股份有限公司温州龙湾支行诉温州市创立鞋材有限公司等执行分配方案异议纠纷案,(2016)浙0303 民初3877 号。中,法院认为:银行账户发挥其流通功能的情形下,账户内货币的占有与所有才高度一致,而本案被告……自获得不当利益15 万元时,该账户即处被冻结状态。其绝大部分的流通功能已经丧失,之后该账户除结息外也再无其他交易情况,故本院确定被告……应当返还的不当利益15 万元在该账户中并未被混同④此处应为“混合”, 似属法院笔误。“混同” 一般属于债法上的概念(广义上可能包含物权), 其描述的是“债权与债务同归于一人, 合同的权利义务终止” 的情况(参见我国《合同法》 第一百零六条; 韩世远:《合同法总论》, 法律出版社2011 年版, 第578 页。 而“混合” 则是物权法上的概念, 其描述的是“属于不同所有权人的物根本不能分开或只有支付不成比例的费用才能被分开” 的情况(参见[德] 鲍尔/施蒂尔纳著:《德国物权法》 (下册), 申卫星、 王洪亮译, 法律出版社2006 年版, 第449~450 页; 王泽鉴:《民法物权》, 北京大学出版社2010 年版, 第202~203 页)。,应作为特定款项返还……

可以看出,该院的逻辑前提依然是“银行存款” 上存在“所有权”,但是由于其没有“混合”,故可以取回。①就该种逻辑来看, 依然和前文“债权性救济” 部分理由的第一、 二项内容相同, 只不过法院认为账户被冻结的时候, 资金可以特定化罢了。 这种观点依然没有摆脱将“银行存款” 看作“动产货币” 的理论困境。

在2015 年的民提189 号案例②河北银行股份有限公司维明街支行与青岛金赛实业有限公司、 青岛喜盈门双驼轮胎有限公司申诉、 申请民事判决书,(2015) 民提字第189 号。中,最高院的逻辑和上述案例一致,认为:货币系种类物,通常情形下,占有即所有,应当以占有状态确定货币的权利人。但在本案中,由于……中级人民法院冻结该账户时,该账户余额为0; 到期续冻及2013 年5 月22 日金赛公司(笔者注:汇款人)汇入948000 元后,该账户除了此948000 元及由此而产生的存款利息外,并无其他资金进入该账户,故该款并未因为进入双驼公司(笔者注:收款人) 的该账户而与其他货币混同③此处应为“混合”, 似属法院笔误。,已特定化……双驼公司既未以权利人的主观意思实际占有该款,也无法使用、处分该款,故不应是该款的实际权利人。

但在2017 年的民申322 号案例④刘玉荣诉河南省金博土地开发有限公司等外人执行异议之诉案,(2017) 最高法民申322 号。中,最高院转变了观点,认为:(款项) 通过银行账户转账实现,并非以交付作为‘物’ 的货币实现,元恒公司(笔者注:收款人) 事实上并未从金博公司(笔者注:汇款人) 处获得与案涉4244670.06 元相等价的货币; 且如前所述,案涉款项因被榆林中院冻结账户并直接扣划至执行账户,元恒公司并未实际占有、控制或支配上述款项……故不具备适用“货币占有即所有原则” 的基础条件。

我们看到,相较于2015 年的民提189 号案例,对同一类案件,最高院在2017 年的民申322案例中改变了态度,认为此种情形下不能适用所谓的“占有即所有” 的规则,而应当将银行存款的“转账行为” 区别于动产中的“交付行为”。同时,最高院认为,收款人从一开始就没有实际控制这笔款项,该款项仅在其账户上停留了一瞬间便被划入法院的执行账户,因此,款项的实际控制人是法院而非收款人。最后,最高院认为:“因账户冻结及被划至执行账户使其得以与其他款项相区别,已属特定化款项。在此情况下,金博公司对该4244670.06 元款项享有合法的民事权益,该民事权益足以排除榆林中院对该款项的强制执行。”⑤最高院在此处并没有说明其权属的性质, 而是笼统地称其为“民事权益”。 但从其否认“交付物” 的方式实现款项转移的态度来看, 这里的“民事权益” 应当实指“存款债权”。 根据《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉 执行程序若干问题的解释》 (法释〔2008〕 13 号) 第十五条:“案外人对执行标的主张所有权或者有其他足以阻止执行标的转让、 交付的实体权利的, 可以依照民事诉讼法第二百零四条的规定, 向执行法院提出异议。” 最高院认为这种“民事权益” 足以阻却执行程序的进行。 但是这种观点与其说是法律逻辑的推理, 不如说更多的是基于法律政策的考量, 详见下文阐述。

2.没有移转款项的意思表示或意思表示有瑕疵。提及该项理由的案例,共有2 个(占50%),均为最高院提审的案例。

在2015 年的民提189 号案例中,最高院认为:金赛公司虽实施了将该款误汇到双驼公司账户的行为,但金赛公司并无将该948000 元支付给双驼公司的主观意思,双驼公司也无接受此948000 元的意思表示,故金赛公司将案涉款项汇入双驼公司……账户,仅系事实行为,而非金赛公司向双驼公司交付948000 元。

本案中,最高院认为汇款人尽管客观上支付了款项,但从主观上来看,汇款人并没有转移款项的意思表示,①此处采用了意思表示的理论, 但法院有两处难以自圆其说: 第一, 汇款人转账的意思表示并不是直接向收款人发出的, 而是向汇款银行发出的。 第二, 汇款人在划款时有处分自己“银行存款” 的意思表示(实际上是同意银行进行抵销操作), 而不是单纯的事实行为。因此,“货币所有权” 没有发生转移。

与此类似,在2017 年的民申322 案例中,最高院认为:金博公司向元恒公司划款4244670.06 元系误转所致,金博公司对于划款行为不具有真实的意思表示,元恒公司也缺乏接受款项的意思表示,故该划款行为不属于能够设立、变更、终止民事权利和民事义务的民事法律行为,而仅属于可变更或撤销的民事行为,即该误转款项的行为未能产生转移款项实体权益的法律效果,该款项的实体权益仍属金博公司所有,而不属于元恒公司。

此处法院将划款行为界定为一项法律行为,用意思表示的解释路径,认为双方当事人并没有达成划款合意,故属于可撤销的法律行为。②这里的解释路径也很奇怪。 按照最高院的解释, 如果意思表示未达成一致, 法律行为是否成立尚属存疑,何来撤销一说? (关于意思表示的解释理论, 可参见朱庆育:《民法总论》, 北京大学出版社2013 年版, 第215~222 页。)而汇款人起诉到法院(实则想撤销该项法律行为,因此该行为被撤销后),③括号内的内容乃笔者所补充, 否则无法解释在当事人并未行使撤销权的情形下, 原法律行为的效力问题。(可撤销法律行为在被撤销前应属有效, 即可撤销法律行为效果上的二阶性。 朱庆育:《民法总论》, 北京大学出版社2013 年版, 第309~316 页。)该款项的实体权益归属于汇款人。

3.基于诚实信用、诉讼效率等原则。除上述两项理由,有2 个案例(占50%) 还从法律原则的角度进行了阐述。

在甬海初8 号案例④宁波杰鑫进出口有限公司等诉化学品海运私人公司(Chemship B) 等外人执行异议之诉案,(2015) 甬海法执异初字第8 号。中,法院认为:依据诚实信用原则,工艺品公司(笔者注:收款人) 以及工艺品公司的所有债权人不应期待以工艺品公司不当取得财产和背负债务的方式获得可供执行的财产。三被告认为杰鑫公司(笔者注:汇款人) 应当以不当得利之诉向工艺品公司要求返还涉案款项,实则使杰鑫公司与其他债权人就涉案款项处于同等受偿顺位,客观上有利于三被告从工艺品公司不当所得款项中获益,如本院予以支持,则与诚实信用及公平原则相悖。

在该案中,法院的阐述的理由是“不得以他人财产清偿自身之债务”,否则将违背“诚实信用原则”,进而支持了汇款人的执行异议。

此外,在上述的民申322 号案中,最高院动用了诉讼效率原则,认为:案外人执行异议之诉旨在保护案外人合法的实体权利,在已经查明案涉款项的实体权益属案外人金博公司(笔者注:汇款人) 的情况下,直接判决停止对案涉款项的执行以保护案外人的合法权益,该处理方式符合案外人执行异议之诉的立法目的,也有利于节省司法资源和当事人的诉讼成本; 如仍要求案外人再通过另一个不当得利之诉寻求救济,除了增加当事人诉讼成本、浪费司法资源之外,并不能产生更为良好的法律效果和社会效果,也不符合案外人执行异议之诉的立法初衷。

三、实证案例评析

本文认为,上述判决法院无论赋予权利人“债权性救济” 还是“物权性救济”,其说理逻辑均存有瑕疵,有待改进。

(一) 不恰当地适用“动产货币” 的相关规则

在上述绝大多数案例中,法院判决理由都提及“货币所有权” “货币属于种类物” “占有即所有” 的观点,并运用动产货币的逻辑分别赋予错汇人一项债权性救济或者物权性救济。但这样的逻辑难以在现行法中寻求足够的支撑,理由如下:

首先,在利用银行电子划拨系统进行汇款时,上述案例并不涉及“物” 的相关问题。银行存款属于存款人对银行的债权,汇款人在利用银行电子划拨系统进行支付结算时,就是债权债务关系的一个变化(会计账簿上的复式记账),而不会用相应的动产货币进行“面对面” 地交付。这就意味着,在现代错误汇款案件中,几乎无法寻觅《物权法》 中“物” 的影子,何来“存款货币” 属于“种类物” 的观点,又何来适用“占有及所有” 的基础呢?

其次,法院若欲适用《物权法》 上关于动产货币的交付规则,必先解决的问题是“物权法定原则” 对物权种类和内容上的框定。①《物权法》 第五条:“物权的种类和内容, 由法律规定。”在我国法律中,银行存款属于何种物权? 银行存款是“动产” 吗? 银行存款之上存在“所有权” 吗?

最后,法院虽“创造性” 地提出“货币所有权” 的概念,但其概念和逻辑均不清晰。其一,“货币” 并不是一个标准的法律概念,它源于经济学。但即使在经济学上,对于货币的一般性定义也是很困难的。经济学往往从功能角度来界定“什么是货币”,比如货币可以作为交易媒介,作为价值或财富的贮藏手段等。凡是满足了“货币之功能” 定义的东西,在某种意义上都可以被称为货币。①参见[英] 查理斯·普罗克特著:《曼恩论货币法律问题》, 郭华春译, 法律出版社2015 年版, 第8~9页; [美] 弗雷德里克·S.米什金著:《货币金融学》, 郑艳文、 荆国勇译, 中国人民大学出版社2015 年版,第52~64 页。 关于定义的方式存在假设性定义和直觉性定义, 当假设性定义难以完成时, 往往通过直觉感受作为定义的基础(参见Fimmer S.C.Northrop, The Complementary Emphases of Eastern Intuition Philosophy and Western Scientific Philosophy, Philosophy, East and west, Princeton University Press, 1946, p.187, 205.转引自冯友兰:《中国哲学简史》, 涂又光译, 北京大学出版社2013 年版, 第24~26 页。),“货币所有权” 就是一种直觉式的定义。其二,经济学上关注的“货币”,主要是从其发挥的功能上来看的。但是民商法关注的“货币” 并非功能角度,而是从权利之归属适用何种规范的角度——“货币” 是物权还是债权,还是所谓的“财产权”。在民商法中,动产货币与存款货币,是两个完全不同的概念。动产货币应适用动产的规则,而存款货币通过电子划拨系统进行支付结算,属于存款人对银行债权的范畴,与“物” 无涉(故不能直接适用动产货币中的相关规则)。其三,尽管权利可以成为某些物权的客体,比如权利质权等,但权利之上却无法存有“所有权”。②“权利上的权利”, 一般包括用益权和质权。 参见[德] 鲍尔/施蒂尔纳著:《德国物权法》 (下册), 申卫星、 王洪亮译, 法律出版社2006 年版, 第717~758 页。 我国“物” 和英美法下“物” 的概念也存在巨大差异。我国《物权法》 第二条第二款:“虽然未使用有体物的概念, 因不动产与动产属于幼体物的分类, 可知本法所称物, 是指有体物。 而‘无线电频谱资源’ ‘空间’ 以及权利作为物权客体, 属于例外。” “德日等国民法采狭义概念, 而排斥无体物概念……电、 热、 声、 光等自然力亦被称为物, 而不拘于‘无形’。 但权利仍不包括在内。” 参见梁慧星:《民法总论》, 法律出版社2011 年版, 第150~151 页。“物并不包括权利。” 参见王泽鉴:《民法总则》,北京大学出版社2009 年版, 第198~199 页。“物,‘仅指有形物’ ……与物对应的是无形的权利……” 参见[德]迪特尔·梅迪库斯著:《德国民法总论》, 邵建东译, 法律出版社2013 年版, 第875~876 页。 英美法下, 尽管银行存款属于存款人对银行的一项债权, 但是由于这项债权的可转让性, 通过“抽象权利具体化” (Reification) 的技术手段, 它依然被视为被视为一项“权利动产” (Things in action or Choses in action), 并伴有特别的财产识别(identify) 规则。 参见F.H.Lawson and Bernard Rudden, The Law of Property, Oxford University Press, 2002, pp.29~49。所有权,是完整的权利,是对“物” 的全面支配,包括对物的占有、使用、收益、处分等并排除他人的干涉。③王泽鉴:《民法物权》, 北京大学出版社2010 年版, 第109~119 页。银行存款很明显不符合所有权的属性。其四,退一步讲,即使对银行存款准用动产货币的相关规则,根据《物权法》 上关于“混合” 的规定,也不存在所谓“占有即所有” 的规则,而应为“各动产所有人,按其动产混合时的价值,共有混合物; 若存在主物的,主物所有人取得混合物的所有权”。④王泽鉴:《民法物权》, 北京大学出版社2010 年版, 第202~204 页; 同时参见[德] 鲍尔/施蒂尔纳著:《德国物权法》 (下册), 申卫星、 王洪亮译, 法律出版社2006 年版, 第346~348 页、 第446~450 页。 也有观点认为, 在数人金钱混合发生共有的情况下, 不如赋予每人一项单方“分离权” (也作“取回权”), 使得每人可径行从中取走自己的部分(持此观点的德国学者有赫克、 韦斯特曼/古尔斯基、 沃尔夫/赖泽尔、 泽格尔/米尔等)。

(二) 忽略汇款人与汇款行之间的法律关系

在最高院审理的两个案件中(即民申322 号与民提189 号),虽然最终都赋予汇款人一项物权性救济,但均忽略了汇款人与汇款行之间的法律关系,径行认定划拨或转账行为属于汇款人与收款人之间的行为,然后再按照意思表示瑕疵的理论对错汇人进行救济。本文认为,这种观点属于“面对面” 动产货币交付下的分析逻辑,不符合利用电子划拨系统进行支付结算的银行存款的相关规则。

因为在利用电子划拨系统支付结算时至少涉及三方主体,即汇款人、银行、收款人; 同时,在银行系统内至少涉及三组框架性协议,即汇款人与汇款行,汇款行、央行、收款行,收款行与收款人之间的协议。因此,当汇款人想要进行汇款操作时,其意思表示的相对方并非收款人,而是汇款行。汇款人与收款人之间并不存在所谓的“划款合意”,而只存在划款行为之外“基础法律关系” 的问题。①参见王泽鉴:《不当得利》, 北京大学出版社2015 年版, 第212~221 页; 同时参见陈自强:《委托银行付款之三角关系不当得利》, 载《政大法律评论》 1996 年第12 期。

汇款人发出指令要求汇款行进行转账操作,通说认为属于委托第三人付款的问题。第三人(汇款行) 只要按照指令要求完成了委托事项(若汇款人和汇款行之间的资金关系/填补关系无瑕疵),那么该项行为的效力基本上不会因对价关系的瑕疵而受到影响。②陈自强教授认为这是“三角关系之无因性”, 其为“债之关系相对性之当然结果……补偿关系与对价关系所生之抗辩关系, 基本上, 彼此不受影响”。 参见陈自强:《委托银行付款之三角关系不当得利》, 载《政大法律评论》 1996 年第12 期。这就意味着,汇款人发出错误支付指令时(比如支付对象错误或者支付数额错误),若汇款行确属按照汇款人的指令支付结算,一旦结算完成,汇款行便不必对此担责。

同时,在划拨终结时,根据电子划拨系统的相关规则,收款行就必须对此付款,付款行或汇款人无权主张错误(mistake) 而撤销交易指令。③“在支付指令被接受后, 对该指令的撤销或者修改的指令不产生效力, 除非收款行同意或资金划拨系统规则允许在未经该银行同意的情况下撤销或修改”。 参见U.C.C.§4A-211 (c) (美国《统一商法典》 4A 编), 同时参见UNCITRAL Model Law on International Credit Transfers (《国际贷记划拨示范法》) 第十二条。收款人因取得该笔款项而不当得利,汇款人可向收款人主张不当得利返还。④参见王泽鉴:《不当得利》, 北京大学出版社2015 年版, 第212~221 页; 同时参见陈自强:《委托银行付款之三角关系不当得利》, 载《政大法律评论》 1996 年第12 期。

(三) 不严谨地使用法律原则

在两个案例中(甬海初8 号与民申322 号),法院分别提到了“诚实信用” 和“诉讼效率”两项原则,用以说明其赋予错汇人一项物权性救济的正当性。但本文认为,两法院在此处援引这两项原则略有不妥。

在甬海初8 号案例中,法院阐述的理由是“不得以他人财产清偿自身之债务”,否则将违背“诚实信用原则”,进而支持了汇款人的执行异议。尽管这看起来很有道理,但根据《执行规定》第二十五条的规定按账户权属显示的内容为权利人的认定方式,该项财产是属于收款人的,是可供执行的财产。因此,此时法院执行的并非是他人的“财产”,而是收款人对银行的“存款债权”。那么,法院在案例中使用“诚实信用原则” 这样的“帝王条款”,又不阐述不采用《执行规定》 的理由,略有不当。

在民申322 号案例中,最高院则动用了诉讼效率原则。它从立法目的上阐述了“案外人执行异议” 制度,认为从诉讼效率和诉讼效果的角度来讲,既然执行异议之诉能够解决纠纷,就没有必要再让当事人以“不当得利” 去诉讼。但这种观点也难以自圆其说。因为案外人异议制度的前提是“案外人对执行标的主张所有权或者有其他足以阻止执行标的转让、交付的实体权利”。若最高院认为,汇款人因错汇而取得的“民事权益” 足以阻却执行程序的进行,就意味着最高院认为错汇导致的“不当得利” 具有某种优先性,这就会引出一项悖论——当款项被强制执行时,错汇人提起“不当得利之诉” 仅能获得不具有优先性的债权性救济,而提起“执行异议之诉” 却能够获得一项物权性救济——那么理性的错汇人必定在执行时才提出自己的诉求,这反而有损诉讼效率原则。并且,如果被告资金充足,足以偿还原告的不当得利之债,最高院也没有必要赋予原告的不当得利之债阻却执行程序开展的效力。因此,本文认为,最高院在此处没有必要援引“案外人执行异议” 制度的立法目的以及“诉讼效率原则”,直接采用不当得利制度即可解决。

四、本文提出的分析思路

上述逻辑的不足,难道法院从来没有察觉过吗?

答案是否定的。最高院在2017 年民申322 号案件中就意识到了,并在说理层面作出了一定的调整:不再认可所谓的“占有即所有” 规则,也不再从货币属于“种类物” 的角度进行阐述,而是从转账行为、“案外人执行异议” 制度的立法目的、诉讼效率原则出发进行说理。但如上文所揭,这条路径依然困难重重,法院难以自圆其说。既然最高院已经察觉到应当通过不当得利制度对错汇人给予救济,为何又非得以诉讼效率原则赋予其一项物权性救济呢?

(一) 本文观点的来源

考虑到物权性救济的特殊性,笔者注意到最高院审理的民提189 号和民申322 号案件中一个比较特殊的情况,即“收款人银行存款账户被持续冻结”。

这种情况下,比较容易想到的是动产货币下的交付逻辑,即转账的款项没有发生“混合”能够被“特定化”,从而支持错汇人返还原物的请求权。但如前所述,这并不符合电子划拨系统中支付结算的逻辑。因此,我们不妨转换一下思路:从初审法院到最高院提审,在这段时间里,收款人银行存款账户被持续冻结,这很可能是债务人财产严重不足而产生的“破产信号”。

因为一个正常企业的基本存款账户是其流动资金的主要存放处,倘若在汇款人诉讼过程中账户一直处于冻结状态,在某种意义上讲该企业已陷入“流动困境”,很有可能难以偿还该项债务。①根据笔者询问相关实务人士, 在执行程序中, 依照《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定》 第八十九条(“被执行人为企业法人, 其财产不足清偿全部债务的, 可告知当事人依法申请被执行人破产。”)启动破产程序的情况较少, 一方面是地方不希望企业破产, 另一方面是法院处理一项破产案件将耗费大量时间,也不愿意让企业进入破产程序。并且,在执行程序中若债务人的其他财产足以清偿错汇人,错汇人没有必要非得揪着这笔汇款不放(因为错汇人的最终目的是获得全部清偿,通过不当得利制度就可以解决); 若当错汇人发现债务人财产不足以清偿其债务时,能顺利、及时地启动破产程序,也能通过破产法获得全面救济(而没有必要在执行异议程序中提出物权性的主张)。②比如我国《破产法》 第四十二条规定法院受理破产申请后发生的不当得利债务属于共益债务(财团债务); 同法第四十三条规定, 共益债务可获优先清偿。 再如, 同法第38 条规定了破产取回权, 这也为存款债权的取回奠定了基础。因此,这似乎暗示着在该类(执行异议) 案件中,错汇人揪着这笔款项不放,并将案件打到最高院(提审),极大可能是因为收款人既无法偿还债务,又难以及时启动破产程序造成的(即“本应破产却未破产”)。③这种情况比较常见, 与此类似, 许多公司被强制司法解散但依然存续。 参见张双根:《指导案例制度的功能及其限度——以指导案例8 号的引用情况为分析样本》, 载《清华法学》 2017 年第3 期。

(二) 上述观点的证据

通过网络信息,本文查询到一些较为有力的证据用于支撑上述观点。

在2015 年最高院审理的民提189 号案件中,被执行人青岛喜盈门双驼轮胎有限公司,在其《2014 年度报告》 的资产负债表情况是“资产37240 万元,负债40377 万元,所有者权益-314万元,利润-360 万元”④国家企业信用信息公示系统:“青岛喜盈门双驼轮胎有限公司2014 年度报告”, 资料来源: http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html, 2018 年3 月7 日访问。,按照《破产法》 第二条的规定,⑤《中华人民共和国企业破产法》 “第二条企业法人不能清偿到期债务, 并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的, 依照本法规定清理债务。 企业法人有前款规定情形, 或者有明显丧失清偿能力可能的, 可以依照本法规定进行重整。”该企业在2014 年就应当破产。但其依然存续至今,且经营状况显示为“在营(开业)”,只不过股东的股权全部处于冻结状态。

在2017 年最高院审理的民申322 号案件中,笔者通过“国家企业信用信息公示系统” 查询该案被告“河南元恒建设工程有限公司” 时无法查到该公司,但发现其名下的林州分公司和郑州分公司状态分别为“列入经营异常名录” 和“已注销”。通过企查查网站,笔者找到该企业包括上述两家分公司已改名为“濮阳市元恒建设工程有限公司”⑥企查查:“濮阳市元恒建设工程有限公司”, 资料来源: http://www.qichacha.com/firm_84cc638f383c d5a9444bf07efbfb06a3.html, 2018 年3 月7 日访问。。企查查网站显示,该公司共有306 条自身风险警示、6 条关联风险警示和12 条失信信息。但笔者再以“濮阳市元恒建设工程有限公司” 到国家企业信用信息公示系统中查询时,显示该企业经营状况良好,无任何不良信息(但在2017 年年报中其利润亏损224.2 万元,而2016 年全年盈利才39.8 万元)。企业控股情况从“私人控股” (2016 年年报) 变为了“国有控股” (2017 年年报),即公司在2016 年至2017年引入国有资金进行了资产重组。①令人费解的是企业修改名称就可以抹掉国家企业信用信息公示系统中的不良记录么?

(三) 本文的分析结论

鉴于此,本文认为上述案件中,最高院赋予错汇人物权性救济的根源并不是因为错汇人享有某种“物权”,不是“执行异议之诉” 的立法目的,也不是“诉讼效率原则” 或者“诚实信用原则”,而是收款人自身财产的不足——收款人本应破产,但由于种种政策上的考虑,收款人又无法顺利、及时地进入破产程序。②现有的一个解决思路是将执行程序和破产程序进行紧密衔接, 相关文献可参见: 曹守晔、 杨悦:《执行程序与破产程序的衔接与协调》, 载《人民司法》 2015 年第21 期; 詹应国:《执行与破产程序的衔接规范》, 载《人民司法: 应用》 2016 年第4 期; 徐阳光:《执行与破产之功能界分与制度衔接》, 载《法律适用》 2017 年第11 期;曹爱民:《执行转破产程序: 制度理性及进路》, 载贺荣主编:《深化司法改革与行政审判实践研究》, 最高人民法院出版社2017 年版。为保障错汇人的权利,法院不得不将本应当由破产取回权制度解决的问题,错位到由含有同种理念的不当得利制度和物权返还制度上。③这一共同的理念是“保护权利人的合法权益” 以及“不得将他人财产清偿自身之债务”。

综上所述,本文认为,在我国语境下,银行存款账户错误问题,应当以收款人的财产是否充足为出发点。具而言之,可将“收款人是否破产” 作为临界点④“收款人是否破产” 的命题, 在我法的语境下似乎只有当收款人是企业时才能成立(因为我国现行法只有《企业破产法》, 而暂无“个人破产法”。 与此不同的是, 在德国《破产法》 第十一条第一款第一句规定“破产程序可以对任何自然人和任何法人的财产启动。” (当然无权利能力社团、 无法律人格公司、 遗产和共有财产、 公法法人等也可以作为破产债务人。 参见[德] 莱因哈德·波克著:《德国破产法导论》, 王艳柯译, 北京大学出版社2014 年版, 第13~18 页) 因此, 本文若无特别说明, 破产程序中的收款人, 仅仅指代能够适用《企业破产法》 的主体; 而非破产程序中的收款人则涵盖所有接受款项的主体。,对错误汇款的救济路径进行二分:

在收款人未破产时,错汇人应当在不当得利制度中寻求救济。

在收款人破产或者“本应破产却未破产” 时(特别是在我国不存在个人破产制度以及执行程序中难以启动破产程序的大背景下)⑤为解决“执行转破产” 的难题, 最高院在2017 年还新出台了《关于执行案件移送破产审查若干问题的指导意见》, 其第四条将原来的“小破产程序”, 即执行中参与分配制度, 调整到破产法中。“4.执行法院在执行程序中应加强对执行案件移送破产审查有关事宜的告知和征询工作。 执行法院采取财产调查措施后, 发现作为被执行人的企业法人符合破产法第二条规定的, 应当及时询问申请执行人、 被执行人是否同意将案件移送破产审查。申请执行人、 被执行人均不同意移送且无人申请破产的, 执行法院应当按照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉 的解释》 第五百一十六条的规定处理, 企业法人的其他已经取得执行依据的债权人申请参与分配的, 人民法院不予支持。”,错汇人可在对其保护力度更强的破产法中寻求救济。