“她者”的觉醒与失落

2020-10-12彭楚君

摘 要:连环画作品《暴风骤雨》由周立波同名小说改编,在强化原作的核心表达之余,重现东北农村发生的土改过程及意义。女性与男性在革命中共同担任了被解放与拯救的对象这一角色,女性传统的社会定位与思维方式的修正也成为了革命意识建构完成的重要形态。施大畏在对连环画中女性人物形象进行重塑时,一方面延续了小说农村土地改革运动翻身道情的主题,另一方面却忽视了对女性意识的言说。

关键词:她者;暴风骤雨;施大畏;女性人物形象;塑造研究

基金项目:本文系2019年湖南省文联委托项目“湖南文学名作连环画改编的史料整理与研究”;2020年度湖南省社科评审委重点项目“百年湖南文学连环画改编的史料整理与研究”(XSP20ZDI021)阶段性研究成果。

连环画这一媒介文本以平面单一的图像结合文字说明,将繁琐复杂的故事情节简明直观地呈现,“连环画叙事艺术反映社会生活的主要手段是塑造人物形象,被称之为艺术典型”[1]135。它在把小说文学语言化为视觉性画面的同时,对人物形象的重塑显得尤为紧要。在对原小说的改编过程中,连环画作为一种特殊的媒介,在保留文学性的同时,亦以生动形象的图画为文字未能完整呈现的形象给出了一个明确的注解,更为直观地描绘出小说所指的情景,并还原当下最真实的社会生活状况。

一、觉醒姿态的建构

言有尽而意无穷,文字所能指涉的范围有限,更多时候给读者留下的是无限遐思的空间,连环画在对原作进行再创造时便可不受这一限制,为那些留白的想象空间填上指定的色彩。在传统的旧社会中男性才是真正的“家长”,男权决定了女性的地位,也决定了人们提及革命与解放时,往往会被认定是以男性为主体的战争。然而新世界的浪潮席卷了社会的每一个阶层,它的到来“意味着不再把妇女视为男人的财产,而建立男女平等关系”[2]。

《暴风骤雨》的故事便围绕着元茂屯的土改过程进行描写,“打算借东北土地改革的生动丰富的材料,来表现我党二十多年来领导人民反帝反封建的艰辛雄伟的斗争,以及当代农民的苦乐和悲喜”[3]。在小说中,“翻身”的主体不仅有赵玉林和郭全海等男性贫民,广大女性也在地主的剥削下受尽了迫害,因而奋起反抗。她们不仅忍受着贫穷,还因女性的身份受到更为不公正的屈辱对待,在辛苦劳作之余,身心都布满因虐待及羞辱招来的伤痕。她们的遭遇也在《暴风骤雨》的小说中占据了一定的篇幅。施大畏在连环画的创作之中同样重视女性在故事中的比重,从女性人物在画面中所处的位置、出现的场景及不同的造型变化等,将小说中未能详尽表现的人物特征进行细致的刻画,同时深化女性的主体意识,让女性温和但坚定地参加到这场斗争中。

如小说中并未特地指明众人一起比号时群众们的具体座位,也未过多提及女性的参与,只描绘出一派热闹纷扰的欢快氛围。而在施大畏的再创作中,虽数量仍大大少于男性,但画面正中便是几名女性人物,她们被众人围绕着,带着满面喜悦彼此交谈玩闹,神色自然而温婉,既衬托出女性自身的独特魅力,又突出女性在革命历程中位置的不可或缺。女性的主体意识让她们意识到自己也是革命力量的组成部分,也应与其他贫农同喜同乐,实现自我的人生使命(如图1)。

在小王同志找到赵玉林并动员他一起斗争韩老六时,作为“苦其剥削久矣”的贫农,赵玉林在心动之余仍存着顾虑,他既害怕韩老六的势力,也未能完全信任革命力量,小说中对赵玉林纠结的这一夜描绘更多的是他自身的心理活动。但在施大畏创作的连环画中,却将赵玉林媳妇这一角色搬上了舞台,在难眠的深夜里,她陪伴在赵玉林身边,带以温柔又担忧的神色认真地劝慰他。低头愁眉不展的男人与坐在身旁细心照料的妇人一同构成了这样一副温情的画面,为赵玉林的挣扎与忐忑添上了一抹暖色,也让赵玉林媳妇以这样温和的形式参加了这次革命的起始中(如图2)。

女性人物形象经由小说到连环画的再创造,文字形象也变换为了视觉上直观可见的画面形象。小说中或用几个词语、或用几句对话来塑造的人物,大多是在读者的想象中不同程度地被还原,而连环画则是将其转化为平面化形象,同时保留小说中刻画的神韵,这需要连环画作者结合特定场景对人物的细节、动作及表情进行设计,将人物的心理状态与情节设计相结合,以此精确生动地将文学语言化为绘画形象。

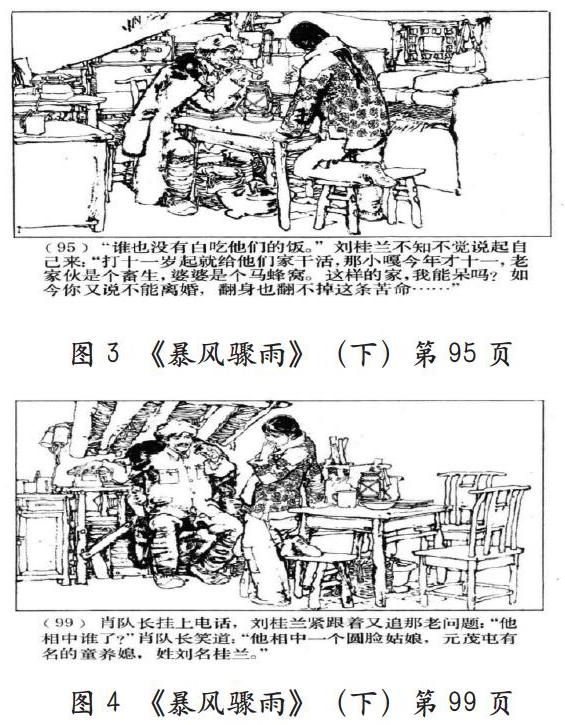

如《暴风骤雨》中的女性人物刘桂兰,作为从小受欺辱的童养媳,她时刻都想要摆脱旧社会强压给她的束缚,追求自己的幸福,施大畏通过对她动作及神态等细节的刻画将这一人物活灵活现地呈现到纸上。她向萧队长打听妇女离婚的事宜,当萧队长与其玩笑说“童养媳不能离婚”时,她便诉说自己曾经历的种种来力争,站在萧队长的对面,一只脚屈膝在条凳上,姿态随意、不卑不亢,一只手撑在桌上,一只手激动地举起。虽在画面中只是一个背影,却不难看出她的坚定与恳切(如图3)。当萧队长提及郭全海时,她又露出女孩的娇羞温柔,一只脚仍旧靠在条凳上,咬着一只手露出羞怯的神态,眼角眉梢都是笑意,正是一副小女儿的模样。与之前强硬的姿态大有不同,但却切换得自然合理,完全符合刘桂兰这一遭受过虐待,但仍然对生活、对革命充满热忱的年轻女性形象(如图4),這正是施大畏作为连环画作者对人物心理活动进行细细揣摩,并加以平时生活中的观察与体会后才能传神刻画出来。

绘画本中所塑造的人物形象,首先要具有视觉感[1]132,连环画作者在对小说进行改编创作时,对女性人物形象的强调与突出,还体现在绘画者对不同女性人物的着色上。绘画者对人物的塑造应符合人物基本的形象设定,不同的人物在同样的环境下也有着不同的状态与反应。《暴风骤雨》中存在着两类截然不同的女性人物,地主与贫民家庭的女性有着不同的物质生活背景,施大畏对这两类人物的刻画也在服饰造型等方面进行了最浅显也最为直观的区分。地主韩老六家的女眷们,纵然是在韩老六被抓以后来哭喊着讨要说法时,也仍是穿着绣有繁复纹样的衣裳,戴着精美的发饰,从头到脚皆是精心打扮,可见平日里的穿着打扮应是极为精心与讲究,不曾为吃穿发愁(如图5)。相较之下,贫民家庭的妇女如白大嫂子、刘桂兰等妇女往往一身素净,少有图纹,更为常见的是衣服上随处可见的补丁,头发上更是从不见任何装饰。这正是施大畏对女性人物进行细致研究与把控的再一次体现,这样简明而直接的区分,更是对革命之前贫富的巨大差距,地主对贫农的压迫剥削之狠绝的一次鲜明佐证,是隐藏于画面之中无声的揭露与指控。

二、女性意识的消解

根据连环画的创作特点,适当地删减或弱化部分情节安排是难以避免的。施大畏在《暴风骤雨》的再创造过程中体现了无产阶级强大的战斗力与生命力,而对相关女性人物形象的表述力度则减弱了不少。

女性的觉醒原本是一个漫长的过程,覆盖了各个阶级,体现在社会生活的方方面面,但在连环画中则被简化为小范围的支线内容,革命的浪潮仅在几个女性人物形象面前匆匆掠过。《暴风骤雨》中曾出现“妇女会”这一群体,聚集了不少为革命出力的妇女们,她们反抗社会或家庭所强加的束缚,争取个人及群体的权益。连环画《暴风骤雨》保留了白大嫂子、刘桂兰等主要女性人物,但对“妇女会”及其他女性的用笔则很少。除了贫农家庭,施大畏甚少提及出身于地主家庭的妇女,她们作为革命力量的对立面,未能积极投身于斗争之中,但也逐渐有了发声维护权益的意识。杜善人的儿媳不仅揭发了杜善人,还作为交换条件提出要加入“妇女会”,可见地主家庭的女性并非完全思想僵化,她們囿于家庭的限制,畏惧强权的压迫,但也未曾消磨对解放与觉醒的向往。女性意识的崛起在《暴风骤雨》的小说里同样是个渐进的过程,从各方面突显各个阶级的女性都有追求幸福,并为革命献出力量的权利,这正是女性主体意识的体现,是女性履行自己的义务和使命,将自我独立于社会之中,实现人生价值的必要条件。

在《暴风骤雨》小说中,女性的婚恋观发生变化正是自我意识觉醒的一大表征。女性在革命的洗礼之下勇于反抗旧社会对女性的物化与压迫,力争在婚恋一事上的自主权利。她们认识到了自身性别意义上遭受的不公正,并为获得正当权益而发声,同时,女性也不再是贞洁这一价值观的牺牲品,她们有意识地摆脱现有畸形婚姻关系的束缚,勇于表达对新生活的向往。这一变化在《暴风骤雨》的小说中既由刘桂兰、白大嫂子、赵嫂子等农村妇女进行展现,也在李兰英等地主家庭的女性身上有所表现。李兰英从原本的地主家庭出逃之后,自作主张跑到了侯长腿家中,大胆表示要为自己选择另一段全新的婚姻关系,即便受到他人的反对与谴责,但她仍旧没有放弃。

正如刘桂兰在与原先的童养媳关系割裂并嫁给郭全海之后,其他妇女们所慨叹的那般:“翻身以后的大规矩是对相对中,不比咱们那时候,见也没见过,碰得巧就好,碰不巧,两口子不对心眼,一辈子的事。”在妇女的自主意识觉醒之前,刘桂兰们没有要进行选择的权利与意识,她们为了全家的生计被物化成交易的货品,失去了对生命的期待,只可交付给命运。而革命波及到妇女这一群体所带来的最大改变便是觉醒与翻身,“在早,妇女也是旧脑瓜,嫁汉嫁汉,穿衣吃饭,婆家能供她衣食,就千依百顺,打骂都由人。如今,谁试一试压迫屋里的看吧,妇女会就找上门来斗你了。”[4]这些穿插于书中,替广大妇女群众发声支援的话语,正是《暴风骤雨》小说中女性自我意识的体现,而在施大畏改编的连环画中都被大幅删减,刘桂兰的婚礼在原小说中热闹纷乱,充斥着各色人等对这一象征着妇女自由与进步的结合的评价,而这一场景在连环画中只几笔带过,未做更多提及。李兰英与张寡妇等再婚女性的支线也全部删去,女性角色在整部作品中所占据的比重大大降低,女性意识也在这一改变之中逐渐失落。

女性人物在《暴风骤雨》的故事中并不是主导部分,但却是贯穿并完整了整个故事的重要线索,不论是地主还是贫农家庭的女性,都象征着各自阶层在当下时代中的特点。施大畏在对《暴风骤雨》进行改编时,无疑需要结合连环画的体裁特点进行删减及再创造,但在对情节及人物做出取舍时,女性人物形象无疑被其放置在了主线之外,她们的存在更充分地烘托出革命精神的强悍。但与之无关的部分,即女性人物自身在时代背景下的挣扎与抉择则成了被隐去的部分。此举更为正面地突显出了故事的主线,即革命不朽的力量,但同时也让正在觉醒的女性意识悄然冷却,女性在获得自由之身的同时,“女性”本身也在故事中退居幕后,化为乌有。

三、结语

“中国的妇女是一个伟大的人力资源。必须发掘这种资源,为了建设一个伟大的社会主义国家而奋斗。”[5]妇女在社会发展历程中的重要性不言而喻,然而“她者”作为在历史中长时期作为附庸存在的人物,在传统的故事中往往都只在主线之外充当点缀与润色的作用。她们是男性人物的长辈或妻女,思想受到长久的禁锢,跟随着男性移转,面对生活的压迫或欲望的诱使,都难以拿出强烈的自我意识来做出反抗与抉择。然而革命是全面贯彻到底的,女性无疑是不可或缺的部分,她们如何在革命浪潮中获得解放,并在这一进程中履行历史使命,正是文学应当如实反映与传递的。

在对小说《暴风骤雨》进行再创造的过程中,施大畏对有关女性人物形象的情节做出了一定的删减与改动,这对女性人物形象的重塑有一定的价值,但也有着一定局限。女性在《暴风骤雨》连环画中占据着正面与相对中心的位置,但同时大多与凸显故事核心主题无关的旁支末节则都被删减,未进行更多呈现。女性人物形象也因此在《暴风骤雨》连环画中只留下几个单薄的篇幅,匆匆展现出女性贡献的微薄力量及其仍不够彻底的解放与觉醒,但却因缺乏人物特点与多样性而显得扁平而生硬,独立的女性价值观念也并未得到体现。如何在连环画的平面图像中重塑女性人物形象是值得更多关注的主题,这不但是女性自身魅力的体现,也是对以男性为主体的革命力量的一次充实与延续,也是对女性同样也可作为新时代建设者的有力论证。

参考文献:

[1]沈其旺.中国连环画叙事研究[M].镇江:江苏大学出版社,2012.

[2]杜霞.翻身道情——解放区小说主题叙事研究[M].石家庄:河北人民出版社,2006:3.

[3]周立波.《暴风骤雨》是怎样写的?[C]//华中师范学院中文系,编.中国当代文学研究资料:周立波专集,1979:88.

[4]周立波.暴风骤雨[M].北京:人民文学出版社,2005.

[5]中华全国妇女联合会,编.毛泽东周恩来刘少奇朱德论妇女解放发动妇女投入生产,解决了劳动力不足的困难[M].北京:人民出版社,1988.

作者简介:彭楚君,湖南师范大学文学院硕士研究生,主要从事中国现当代文学研究。