知识内隐性对博物馆知识转移绩效的影响及对策研究

2020-10-12陈怡宁唐元张娜

陈怡宁 唐元 张娜

[基金项目]本文系北京社科基金基地项目“区域协同视角下首都文化产业与旅游业融合发展研究”(18JDYJB006)的阶段性成果。

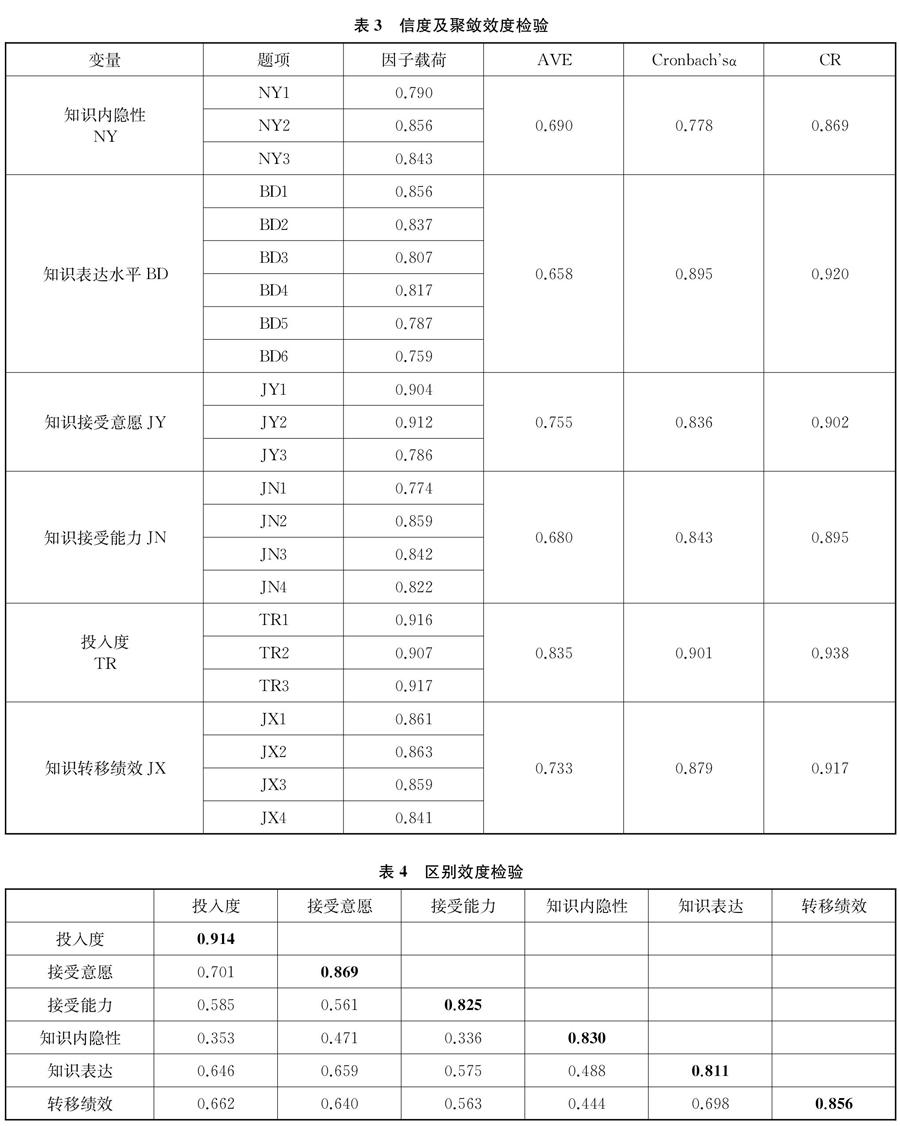

[提要] 文章实证检验博物馆知识内隐性对参观者知识接受意愿、知识接受能力、参观沉浸度及知识转移绩效的影响。文章以国家博物馆的参观者为研究对象,采用问卷调查法收集数据,收集到169份有效企业问卷,运用SPSS 25.0和SmartPLS 3.2.8统计软件对数据进行描述性统计分析、信度检验、验证性因子分析和结构方程模型分析。研究发现知识内隐性对博物馆知识表达水平、参观者知识接受意愿以及最终的知识转移绩效产生积极影响影响,参观者知识接受意愿在知识内隐性与转移绩效之间具有中介作用。最后文章从博物馆和参观者两个角度总结了管理启示。

[关键词]博物馆;旅游;知识转移;内隐性

[作者简介]陈怡宁:北京交通大学经济管理学院副教授,硕士生导师,主要研究方向为文化与旅游产业融合、旅游者行为;唐元:北京交通大学经济管理学院硕士研究生;张娜(通讯作者):北京交通大学经济管理学院副教授,硕士生导师,主要研究方向为文化产业。

一引言

作为国家和城市文明的重要载体,博物馆不仅是城市中最具代表性的公共文化建筑,也是公众了解历史的绝佳场所。文物藏品是博物馆进行知识生产的物质基础,其所蕴含的知识不仅是重要的文化和教育资源,也是不可或缺的经济资源。国家统计局在《文化及相关产业分类》(2018)中明确将博物馆列入国民文化产业发展之核心领域,这意味着其所承担的经济作用亦将不断突出。

在脱离了原生态环境之后,由于知识的碎片性和隐匿性,以及藏品本身并不具备的表达和阐述能力,人们想要通过它们了解历史、满足文化需求,得到知识存量的丰富与精神上的启发,从而提高参观的满意度和获得感,就必须依靠博物馆的知识传播来实现,这对其知识表达和转移的能力提出了很高的要求。与国外相比,我国博物馆尚未形成完善的知识管理体系,知识转移的整体水平仍有很大上升空间;产品设计新意不足、解说服务的生动性和有效性差,只注重知识产出这一行为,忽视了转移质量与结果;历史学和考古学为代表的主流方法论使从业人员思维受限,难以从多学科的角度对博物馆发展进行全局审视,导致博物馆知识转移方式的更新节奏落后于新兴技术的发展;受困于传统的权威教育者身份,博物馆倾向于与参观者构建“教”与“学”的对立关系,使严肃、沉闷的氛围成为常态,二者无法真正共建平等交流环境,这也造成了知识转移的低效率。而就参观者来说,他们接受新知识的能力、参观时对知识的渴求程度、专注度甚至是情绪等主观因素都会导致知识转移的最终效果大相径庭。因此,在对知识转移这一话题的讨论中,既要关注博物馆的知识特性和作为知识发送方的博物馆的知识表达水平如何对转移绩效产生影响,又不能忽视参观者的主观因素在这一过程中发挥的作用。在此基础上探讨如何提高博物馆的知识转移绩效和知识传播效果,使其教育职能更好地实现、产业化运营更加符合市场需求,更具研究意义和现实意义。

基于此,文章以国家博物馆为研究对象,从知识特性出发,探索其对知识转移绩效的影响,以及知识转移主体特性在二者之间所起到的作用,从博物馆和参观者两个角度,就提高博物馆的知识转移绩效提出相关建议。

二文献回顾

知识转移这一概念由Teece提出,他认为知识转移不是自然发生的,而是知识由知识源向接受者流动、使知识跨越时空传递给接受者的过程。Teece,D.J..Technology transfer by multinational firms:The resource costs of transferring technological knowhow [J].Economic Journal,1977(346):242261.Martinkenaite将知识转移视为一个组织从其他组织处学习经验和技术并将其转化为自身竞争优势的行为。 Martinkenaite,I..Antecedents and consequences of interorganizational knowledge transfer:Emerging themes and openings for further research[J].Baltic Journal of Management,2011,6(1):5370.知识转移可以发生在单独个体间、不同的群体间、不同组织间、个体与群体间以及群体与组织间。Alavi,M.,Leidner,D.E..Review:knowledge management and knowledge management systems:Conceptual foundations and research issues [J].MIS Quarterly,2001:107136. Bloodgood ,J.M.,Salisbury W D..Understanding the influence of organizational change strategies on information technology and knowledge management strategies [J].Decision support systems,2001,31(l):5569.在旅游领域中,学者们认为有效的知识转移是实现目的地创新从而维持竞争优势的前提 Rodolfo Baggio,Chris Cooper.Knowledge transfer in a tourism destination:the effects of a network structure[J].Routledge,2010,30(10). Czernek,K..Tourism features as determinants of knowledge transfer in the process of tourist cooperation[J].Current Issues in Tourism,2017,20(2):204220. AnneMette Hjalager.A review of innovation research in tourism[J].Tourism Management,2010,31(1):112. Anita Zehrer.Knowledge management in tourism——the application of Grants knowledge management model to Austrian tourism organizations[J].Emerald Group Publishing Limited,2011,66(3).,但旅游行業的固有特征也会阻碍知识转移,如无形的知识资源缺乏衡量标准、旅游研究与从业人员对知识管理的研究与实践相对滞后、中小企业占主导地位、供应商的多样性、复杂的所有权关系等。Chris Cooper.Managing tourism knowledge:a review[J].Emerald Publishing Limited,2018,73(4). Czernek,K..Tourism features as determinants of knowledge transfer in the process of tourist cooperation[J].Current Issues in Tourism,2017,20(2):204220. Maria Yiu,Rob Law.Review and Application of Knowledge Management and Knowledge Sharing in Tourism[J].Asia Pacific Journal of Tourism Research,2014,19(7).

陈怡宁等:知识内隐性对博物馆知识转移绩效的影响及对策研究《文化软实力》2020年第3期影响知识转移的因素有很多,根据以往研究的结论,大致分为知识特性、转移主体特性以及转移情境三个方面。Simonin认为知识特性、公司特性、合作方特性、情境特性是影响企业知识转移的重要因素 Simonin.B.L..Transfer of marketing knowhow in international strategic alliances:An empirical investigation of the role and antecedents of knowledge amniguity [J].Journal of International Business Studies,1999,30(3):463490.,Brookes指出在同一项目组内,成员相近的职业和教育背景更利于项目内部的知识转移的发生 Morton,Brookes,Dainty,et al.The role of social relationships in improving product development decision making [J].Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part B Journal of Engineering Manufacture ,2006,220(6):10171024.,Boh等认为知识的开放程度和组织信任会影响员工的知识学习和接收能力,从而影响知识转移绩效 Boh W.F.,Nguyen T.T.,Xu Yun.knowledge transfer across dissimilar cultures[J].Journal Of Knowledge Management,2013,17(1):2946.。Okumus提出战略性地使用技术可以有效促进酒店组织中的知识转移 Okumus,F..Facilitating knowledge management through information technology in hospitality organizations [J].Journal of Hospitality and Tourism Technology,2013,4(1):6480.,Cooper指出影响知识转移的重要因素在于强烈的转移和接受动机、重复的知识共享以及团队学习 Chris Cooper.Managing tourism knowledge:a review[J].Emerald Publishing Limited,2018,73(4).。申小莉对企业创新网络进行研究,证明了知识距离、吸收能力以及知识发送的能力、意愿等均会对转移绩效产生不同程度的影响。 申小莉.创新网络中知识转移的影响因素研究——基于中小企业实证样本的分析[J].科学学研究,2011,29(03):432441+460.疏礼兵认为在企业研发团队中,知识内隐性、转移意愿、传授能力和吸收能力等因素会对知识转移绩效起到不同程度的影响作用。 疏礼兵.技术创新视角下企业研发团队内部知识转移影响因素的实证分析[J].科学学与科学技术管理,2007(07):108114.秦曼等以高校体育老师为研究对象,发现知识的嵌入性、默会性会负向影响他们之间的知识转移绩效。 秦曼,王兴,司虎克.知识特性对高校体育教师知识转移绩效影响的实证研究[J].山东体育学院学报,2015,31(05):95100.刘春艳等对产学研团体内部的知识转移情况进行分析,发现转移意愿、吸收能力、信任水平以及政府政策等因素都会对知识转移效果产生显著影响。 刘春艳,马海群.产学研协同创新团队内部知识转移影响因素模型分析[J].图书情报工作,2017,61(19):4149.张洁以知识特性为出发点,认为在工程项目的具体情境下,各个成员之间的知识宽度、深度距离都会对知识转移绩效产生消极影响,而成员发送和接受知识的意愿可以正向影响转移绩效。 张洁.工程项目内的知识转移研究[D].北京交通大学,2018.影响知识转移的因素众多,且在不同情境之中有不同的侧重,本文不对其进行一一罗列,只在博物馆情境下,从博物馆知识特性和博物馆知识转移主体特性两方面来考虑因素的选取。在知识特性方面,选取内隐性作为关键变量;在知识发送方特性中,选择博物馆的知识表达水平作为关键变量;在知识接受方特性中,除了已有文献中常用的知识接受能力、知识接受意愿之外,由沉浸理论,创新性地引入参观投入度作为变量之一,旨在丰富相关研究;在对知识转移绩效的评价中,利用转移知识的有效性、知识接受者对知识的内化及利用程度、对所接受知识的共享意识和满意度四个维度对博物馆的知识转移绩效进行衡量。

将知识转移的影响因素与“IPO”模型相结合,可以进一步探索各因素之间可能存在的关系。“IPO”模型是输入(inputs)—过程(processes)—输出(outputs)模型,由J.E.Mcgrath于1964年提出。输入“I”代表初始条件,指可以对整体效能造成影响的结构性因素;过程“P”强调个体为完成任务采取的一系列行动;输出“O”则是最终完成结果以及个体对成果的满意度等。“IPO”模型认为各种输入因素可以通过对互动过程的影响,从而实现对最终效能的影响,互动过程在这一模型中发挥中介效应,作用于输入变量与最终效能之间。这一模型被用于研究團队绩效、企业发展、人才开发等,许多学者在其基础上不断修改,使之成为适用其研究情境的理论模型。 陈丹.团队学习行为、团队学习能力与团队绩效的关系[D].西北农林科技大学,2016. 郭秀丽,葛玉辉.基于IPO模型研究高管团队自反对团队人力资本的影响[J].科技与管理,2015,17(02):115118. 荣鹏飞,葛玉辉,王菁,彭勃.员工幸福度的管理现状、影响因素及对策研究[J].中国人力资源开发,2012(08):1520.由于博物馆的知识转移活动既强调知识输入与互动的过程,也强调最终的知识转移效果,故可认为其存在模型适用的前提。将“IPO”模型引入博物馆情境中,输入“I”代表博物馆方对参观者的知识输入,即知识的分享过程,在实际场景中可具象为博物馆所拥有的知识特性以及博物馆的知识表达能力等;过程“P”指博物馆方和参观者二者间的互动,也即参观者的知识吸收过程,在这一过程中参观者通过参观、体验、互动,从而达到学习知识的目的,具体可用参观者对知识的接受能力、接受意愿、参观投入度来表征;输出“O”代表最终的知识转移绩效,即参观者对所接受知识的满意度,以及认为其有用、且愿意进行分享的程度。可见,用“IPO”模型分析博物馆知识转移的影响机制是可行且有价值的。现阶段多数研究选择从知识转移的基础结构视角出发,探讨知识特性或转移主体特性对知识转移绩效的单线作用,即“I”到“O”的过程,而较少同时讨论三者之间的关系,故本研究拟建立知识特性—主体特性—转移绩效的结构关系,旨在原有研究的基础之上,探索主体特性在二者中间可能存在的中介作用。

由表可以看出,知识表达水平、知识接受意愿在内隐性和转移绩效之间均具有部分中介作用,投入度在内隐性和转移绩效之间并无显著中介作用。

六结论与建议

(一)研究结论

本研究以国家博物馆为研究对象,探索可能对博物馆知识转移产生影响的因素以及各因素之间的作用机制,主要得到以下结论:第一,博物馆知识的内隐性会对转移主体特性——博物馆的知识表达水平、游客的知识接受意愿产生直接正向影响。不同于以往企业等普通组织的知识转移研究中知识内隐性对转移能力、转移意愿等主体特性产生负向影响的结论,博物馆的知识表达水平、参观者的知识接受意愿均会受到知识内隐性的正向影响,这也是此次研究的一大重要发现。第二,转移双方主体特性均会对知识转移绩效产生影响,具体包括博物馆的知识表达水平、参观者的知识接受能力、接受意愿以及参观投入度。第三,博物馆的知识表达水平、参观者的知识接受意愿在知识内隐性与转移绩效之间均具有部分中介作用。

(二)管理建议

第一,博物馆层面,主要体现在以下三个方面:

重视交互体验,提高叙事能力。博物馆需积极借助科技手段丰富知识表达方式,使单一的文物展示和单向的知识输出上升为人与环境的情感互動,赋予参观者从自身出发对博物馆进行解读的自由。同时,博物馆也要利用好文物藏品知识的内隐性特征,不断优化和完善“历史说书人”的身份,通过空间设计、视觉传达等方式,引发参观者对历史的感知和共情。具体方式如利用全息影像等现代科技赋予文物生命力,提高参观者沉浸体验;通过AR技术实现历史场景再现和破损文物复原;与学校和教育机构合作,设置艺术史、文物鉴赏等相关课程,实现从未成年人到成年人教育、从个体教育到群体教育、从馆内教育到馆外教育的全覆盖,将博物馆的叙事能力与教育功能相结合,强化博物馆知识转移的目的性和服务性,实现从收藏历史到教育未来的功能转向。

克服公众的距离感,培养博物馆意识。博物馆要放下“高姿态”,鼓励公众参与,打造集休闲、放松、社会交往于一体的多功能场所,使前往博物馆成为公众的高频行为,让公众成为推动博物馆功能有机更新的重要支持力量。博物馆可以定期召开公众探讨会,对参与人员进行筛选,听取公众代表对博物馆近期发展的意见和想法,从中汲取运营和策展灵感;对展厅空间进行优化升级,强化其布局的设计感和主题性,打造集舒适度、精致度和现代感于一体的优质空间;丰富博物馆的产品设计,打造一系列具有连贯和延续性主题的展览,为人们提供定期前往博物馆的动机。

加大文创产品开发的深度和广度,扩展知识转移范围。故宫文创的走红、《国家宝藏》的热播,让博物馆的关注度和曝光度直线上升,数字技术让人们身居家中也可以“云游”博物馆,博物馆里的文物变身文创产品,进一步满足了人们把文化“带回家”并分享给身边人的需求。知识转移在直接促成参观者学习活动的同时,通过文化产品消费使其成为新的知识发送者,推动知识的下一轮转移。博物馆应立足于充分的市场调研,结合文物特色、馆藏资源,选择最具代表性的文化元素进行文化衍生品开发;不断促进文化产品和特色展览的推陈出新,打造独具一格的文化品牌,在吸引新客群的同时增加游客黏性,扩展知识转移的辐射范围,促进知识转移的循环发生。

第二,参观者层面。鼓励探索与投入,提高参观者主动性。在知识转移活动中,除了博物馆方外在的各种对知识的表达形式外,知识转移实际效果如何还取决于参观者自身的能力和意愿,以及参观时的情绪和感受。由数据分析结果可知,参观者的知识接受能力、知识接受意愿和参观投入度均会对知识转移绩效产生显著正向影响。参观者应采取主动行为探索知识,包括与讲解员或馆内专家交流、与其他游客进行互动和讨论,加深博物馆知识印象;行前通过官方网站、微信公众号等渠道了解博物馆背景、馆藏特色、当日展览等信息,培养博物馆数字化技术的使用能力,更有效率地进行博物馆参观。