从英语的“可及性等级”看汉语的关系从句

2020-09-29何益

何益

摘 要:“可及性等级”是在20世纪70年代根据语言类型学的事实提出的一种“普遍语法假说”。在英语语言学界,对于关系从句的难易度等级有比较深厚的研究基础。本文以罗德·埃利斯(Rod Ellis)提出的关系从句六种类型为基础,分析了汉语语言中的关系从句情况及“可及性等级”,试图为汉语第二语言习得与教学、英汉双语翻译实践方面提出一些参考。

关键词:“可及性等级”;英语;汉语;关系从句

一、“可及性等级”或“可及性层级假设”定义

“可及性等级”或“可及性层级假设”(accessibility hierarchy)最早由基南(Keenan)和科姆里(Comrie)在1977对世界上50种语言进行跨语言研究后基于语言类型学事实提出的。在布斯曼(Hadumod Bussmann)所著的《语言与语言学词典》(Routledge Dictionary of Language and Lingustics)中,他将基南和科姆里的研究看作是“等级性普遍语法”(hierarchy universal)最为典型的代表,通常指的是语法范畴或句法功能的等级[1]。现在“这个概念已应用于几个不同的语法领域(如关系小句的构成,反身代词的使用,量词等)”[2]。

薇薇安·库克(Vivian Cook)给“可及性层级”下的定义为它就是根据关系从句里关联成分的语法作用而划分出的一个关系从句难易度的等级。之所以取名为“可及性等级”,是因为某些关系从句比其他的关系从句更容易被“获取”,即被认识和理解[3]。

二、英语关系从句的“可及性等级”

库克列举出了6类英语关系从句的“可及性等级”:[4]

第一类:The man who left was John.(subject-linked clauses)

第二类:The car that he crashed was Johns.(object-linked clauses)

第三类:The person that he gave the cheque was Tom.(indirect-linked clauses)

第四类:The person to whom he gave the cheque was John.(oblique-linked clauses)

第五类:The man whose book I borrowed was furious.(possessive-linked clauses)

第六类:The man than whom I am taller is John.(object of comparison-linked clauses)

这不仅仅只是六种关系从句的举例,而是按照一个特殊的等级排列的。马达加斯加语只拥有第一种类型,而威尔士语有第一和第二类,加泰罗尼亚语有第一至第四类,法语和德语有第一到第五类,而像英语则六个类型都囊括了。可及性等级最重要的结论便是“所有的语言都是从可及性层级第一类开始的,然后再往二三类层级走;没有一种语言可以跳过第一类,直接从第二次类开始”[5]。

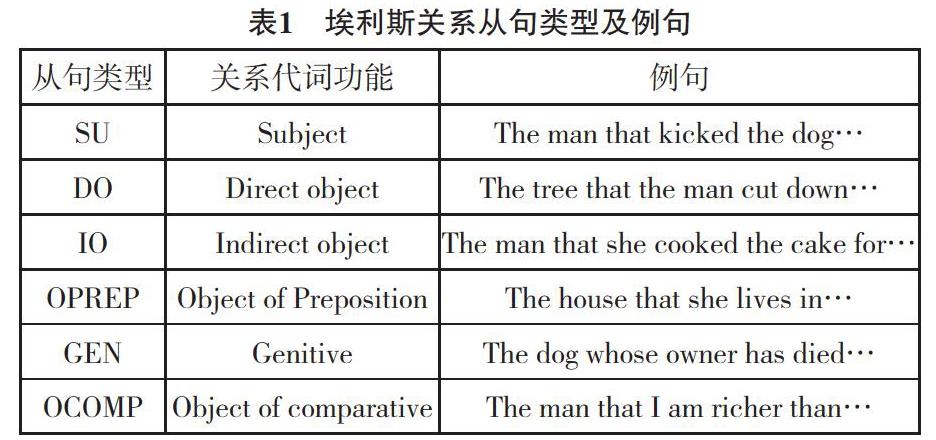

与此类似,埃利斯也列举了“可及性等级”,见表1[6]。

埃利斯按照可及性递减来排列这6种从句类型:其中SU的可及性最高,OCOMP的可及性最低。他同时指出:“世界上语言的不同之处就在于关系化(relativization)能在最低哪个等级产生。”[7]

三、汉语的关系从句

从语言类型来讲,来自印欧语系的英语属于综合性语言,它要靠词性变化来表达语法意义;属于汉藏语系的汉语是分析型语言,主要靠语序和虚词表达语法意义;相对于注重形合的英语来讲,汉语更重意合。

“再从句法结构来看,英语中短语或从句作定语通常放在所修饰词后,成为后置定语。”[8]定语从句与先行词间通常以关系代词或关系副词来连接,它可以一个套一个地往下扩展;而汉语的定语成分通常放在所修飾词之前,不能过长过多。一般按时间顺序或内在的逻辑事理顺序逐层展开,因此汉语的句子短而简练。

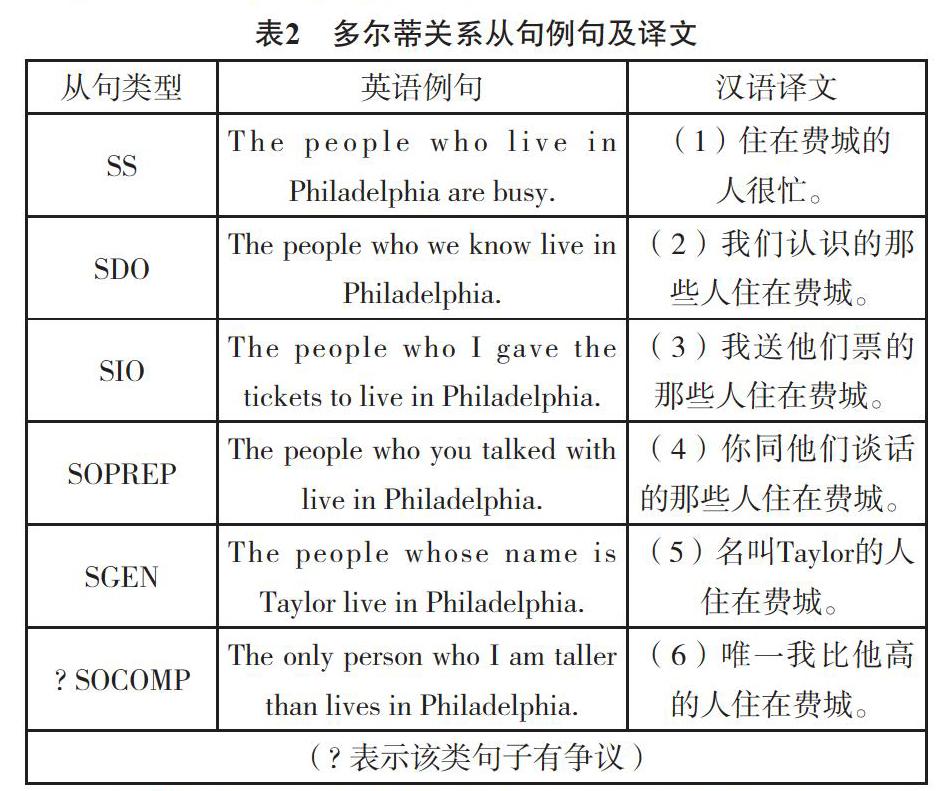

我们参照埃利斯提出的英语关系从句类型的基础上,以凯瑟琳·多尔蒂(Catherine Doughty)罗列的部分英语关系从句为例[9],并逐一译成汉语,如表2所示。

(1)(2)句均符合汉语的表达习惯,但是接下来的(3)和(4)读起来则有些别扭。第(5)类句子“名叫Taylor的人住在费城”是可以接受的。那么根据“可及性等级假说”,既然汉语里存在第五类句型,那么前面的四类句子都应该存在,尽管可能有很多人都会对第三和第四类句子有些争议,但是大多数人可以接受这样的说法。

最后一类句子“(6)唯一我比他高的人住在费城。”显然没有“唯一一个没我高的人住在费城。”读起来那么通顺,不过仍然可以被理解和接受。

也就是说,“可及性等级”在汉语的关系从句中也成立。只是后面四种使用的频率和接受度没有前面两种强。那么,在进行汉语第二语言教学或英汉翻译实践过程中,教师、学生和译者都应该意识到这样“可及性等级”背后的语言共性和个体差异,力图减少语言学习过程中的“母语负迁移”,保证翻译过程中目的语表达的地道与准确。

参考文献:

[1]Hadumod Bussman.语言与语言学词典[M].北京:外语教学与研究出版社,劳特利奇出版社,2000:206.

[2]戴维·克里斯特尔.现代语言学词典(第四版)[M].沈家煊,译.北京:商务印书馆,2000:4.

[3][4][5]Vivian Cook.第二语言学习与教学[M].北京:外语教学与研究出版社,爱德华·阿诺德出版社,2000:27-28.

[6][7]Rod Ellis.第二语言习得概论[M].上海:上海外语教育出版社,1999:195.

[8]周成,王慧.试论定语从句的翻译方法[J].成都大学学报(教育科学版),2008,22(1):44.

[9]Catherine Doughty.Second Language Instruction Does Make a Difference:Evidence from an Empirical Study of SL Relativization[J].Studies in Second Language Acquisition,1991,13(4):436.