失落的瓦片

2020-09-26莫景春

一

我正在津津有味地吃着午饭的时候,祖父步履蹒跚地回来了,怀里抱着一件用报纸包得严严实实的东西,小心翼翼地放入他那收藏宝贝的木箱。

祖父八十多岁了,身子还算硬朗,没事总是喜欢在村里闲逛,碰到什么喜欢的东西,都顺手捡拾回来,当宝物收藏。大概是人越老就越恋旧,祖父收拾这些东西,多半是在收拾记忆,收拾正在流逝的时光。

每次捡拾这些宝物时,即使是一根被虫蛀了的门楣,祖父脸上总是显出喜滋滋的神情。可今早有点奇怪,收藏好宝物的他竟有些失魂落魄,坐在门槛上喃喃自语:阿桂家的瓦房到底就要拆了!阿桂家的瓦房到底就要拆了!

阿桂家的瓦房,我是有印象的。他家似乎有些来历,高墙深院。墙是马头墙,石灰粉刷,很有气势。瓦片高高在上,藐视一切,在村里低矮的瓦房中显得鹤立鸡群。后来村里分田到户,乡亲们会做生意的做生意,在家种养的种养,实在没什么本领的,也纷纷外出打工,不再守着那一亩三分地。村里那些低矮的瓦房一座接一座地被推倒,建起一座座红砖白墙的小楼。

阿桂家却渐渐没落下去,阿桂没什么技能,从小又受父母宠爱,娇生惯养,有些懒散。父母去世了,姐姐们也一个一个地嫁了出去,阿桂就一个人孤零零地住在这个日渐破败的墙院里。

阿桂很憨,手脚不灵活,没有谁家姑娘愿意踏进这高墙深院,只有阿桂一个人独来独往。人气没有了,房子便慢慢破败,白墙渐渐变灰,风吹雨打,有些泥土剥落了,留下斑驳的痕迹。有些调皮的小草爬上了屋顶,骄傲地吹吹风,不可一世的样子。苔藓也不甘示弱,挤在瓦缝间,绿油油地长着。房子就像垂暮之老人,毫无生气。瓦房挤在日渐长出的一座座崭新的红砖楼中间,就像是村里的一块疤痕,特别显眼。

原来陪伴它的还有几座旧瓦房,都是因为主人长年生病或者残疾无法修建。那生病的,一副有气无力的样子,总是背个药罐子似的,浑身散发着药味。那瓦房是兄弟分家特地照顾他的。在村里都是一片瓦房时,这房还算过得去,但他只能勉强维持生活,很多时候还靠着低保,房子自然就顾不上了,任凭风吹雨打。瓦片慢慢掉落。兄弟也过来帮忙几次,但各顾各的,帮不了多少。这几年国家加大扶贫力度,补贴了大部分,村委会就将他列为特困户报上去了。危房改造的补助很快批了下来,他们建起了一座简单的一层平房。

这些破旧的瓦房一座一座地被拆掉了,至少是建起了一层平房,任凭风吹雨打,住得安安心心了。村里房子本来就是一排一排的,整整齐齐。乍一看去,真有城里小街道的样子。有些门前还摆上几盆花,路面扫得干干净净的,没有牛屎马尿,这新农村确实令人向往。

而阿桂是中壮年,自然不符合补贴条件。这老瓦房就孤孤单单地挤在中间,感觉特别显眼,像是村里的一块暗褐色的伤疤。村里的老人也看不下去了,相约到村干家里去,把阿桂的特殊情况告诉村干。村干同意报上去。

当天就来了乡里的干部。恰好是周末,我照例回老家看望年迈的母亲,今年是县里脱贫摘帽年,周末被定为扶贫日。全县上下齐心脱贫攻坚,完成脱贫任务最后一公里。他们站在这座破败的老房子前打量许久,陪同的村干在指指点点,似乎在解释什么。干部模样的人绕着房子四周走了一圈,拿出笔,在一张表格上不停地勾勾画画,阿桂在一旁呵呵地笑着。这座老房子已经多年没有人关注了,今天竟然迎来了乡里干部,怎能不高兴?忙活了一阵子的干部跟村干耳语几句,便拍了照,填表。阿桂认认真真地签了字。

乡亲们就等这最后一块伤疤揭开了。

二

也许因为以前阿桂家是大户人家,一般人很少能进到家里面去串门,只在高高的围墙外听听声音,或者在院门口探着头,偷偷朝幽深的院里望了望。阿桂家于是就显得神秘兮兮的,很多的故事都是从上辈人传来的。现在神秘古老的房子要拆了,来的人自然多,几乎闲着的人都来了。

扒房子的现场真热闹,像是过节一样。有男有女、有老有少,最兴奋的是那些老字辈的女人家,叽叽喳喳地议论个不停,生怕错过了什么。还有指指点点的、窃窃私语的。似乎对阿桂家,每个人都有自己的想法。之前很多人特别是老年人,都喜欢把阿桂家当作宝贝一样看待,有事没事,都三三两两过来看看。也许这个老房子承载着他们太多美好的回忆了。这毕竟是他们那个年代最豪华的房子。现在房子已经破烂不堪了,墙被雨水侵蚀,塌了一小块,低处部分被老鼠挖得遍体鳞伤。屋顶瓦片被风掀翻了一些,光线纷纷漏下。一看地面,雨坑点点,听说阿桂下雨天都要在屋里撑着伞。

在热闹的人群中,有几个干部模样的人正在举着照相机,说把阿桂的情况作了汇报,上级部门同意把瓦房当危房改造,要拆除了。扶贫干部的话让我内心感到无比温暖,想想这几年来,村里确实发生了巨大变化,原来进村的那条泥泞不堪的泥水路被填平了,铺上沙石,倒上水泥,变成了平坦光滑的水泥路。人走在上面,格外舒坦。还有村前那片良田,常面临旱涝的威胁。下雨的时候,村后的大山暴发洪水,淹没了庄稼,影响了收成。没雨三五个星期,土地开裂,庄稼枯黄,产量大减。水利部门兴修了水渠,用水泥砌起了水沟。雨水多的时候,洪水就乖乖地沿着水沟排到小河里;没下雨的时候,就打开水塘,让水顺着水沟自行去浇灌农田。乡亲们的日子是越过越红火。

哗啦啦,哗啦啦,倒了。人们惊叫起来,欢呼不已,似乎早已期待这烂房子倒了。高大的深墙轰然倒下后,村里的人才发现一塊瓦片的含义有多么深刻!没有了高深的围墙,这个院子便赤裸裸地暴露在村人面前,那些整齐规一的方石条平平地铺着,有的已经被岁月踏出几个深深的凹处,盛满了沧桑。这些石头原来待在山上,却被人们精雕细琢,安放到这里来,多么不容易。还有大大小小的石凳,摆在院子中间,似乎在静静地等待主人的归来,将一杯热气腾腾的茶放到这里,边抿边踌躇满志地看看自己的庭院。几只石雕的花盆已经爬满了苔藓,斑斑驳驳,一动不动,沉醉在美好的往事回忆之中。看看这些旧物,想想这里当年是何等的繁盛!这些高高在上的瓦片傲视着全村的一切,昭示着一种富贵和尊严。

石制的器具耐忍着岁月的磨刷,坚硬如初,但瓦片受不了,每一阵风都会吹翻几片,每一滴雨都能腐蚀几孔。不知不觉地有些腐软了,有小草偷偷从瓦缝中长出来,骄傲地宣告它的胜利。

村里的房子都变得那么漂亮了,剩下这么一座破烂的老房子,让看到的人觉得很刺眼。阿桂在一旁也憨憨地笑着,自己没能力,住在里面是那么提心吊胆。乡里组织拆房的几个年轻人戴着安全帽,爬上房顶先拆下梁椽,然后下来拉倒几根柱子,动作麻利干脆。乌黑残缺的瓦片纷纷掉落,腾起一股股灰尘。几个老人远远地看着,眼睛有些湿润。等到整个屋顶都扒完了,他们颤颤巍巍地走过去,轻手轻脚地拣起一片瓦,依依不舍地走了。

看着老人们渐行渐远的背影,我突然想到早上祖父怪异的神情,一下子豁然开朗。

三

在童年的记忆里,村里有些人家还盖着草房。家乡是窝在一个山沟沟里,寸土是金。土都是从石缝里抠出来的,堆在一起便是田地。哪敢挖土烧瓦片呢!阿桂家算是村里的大户人家,祖父一辈的时候就买有一些田地,手头有些积蓄,就差人到山外买瓦片回来盖。从村里到山外,走十几里泥泞的山路,特别不容易。乡亲们除了买必要的油盐,一般是不轻易到山外去。瓦片,那是很奢侈的东西,盖在屋顶,一排一列,齐整整,很是好看。瓦房干净整洁,光线从瓦缝间落下,整个屋子亮堂堂的。更让人羡慕的是瓦房一盖好以后,就不用担心两三年换一次,只是需要拣拣漏,换掉其中烂的瓦片就可以了。可那是有钱人家盖的。

草房,潮湿阴暗,大风一吹,容易被掀翻;用火不小心,可能是全家燒光。草房经不起风雨侵蚀,两三年草儿就腐烂了必须要换,于是乡亲们一辈子的梦想就是盖一座瓦房。后来吃穿不愁了,生活渐渐变好了,谁也不愿住在那阴暗潮湿的草房,纷纷雇个人,到山外运来瓦片,很自豪地盖起来。瓦房便一座接一座地盖起来了。草房渐渐消失了。

再硬的瓦片也有损烂的时候,瓦房经常有小鸟跳上跳下,被调皮小孩扔石头,被风吹雨打。瓦片一烂,雨水便往下漏,得赶紧拣补。但盖瓦片整瓦片这两个活儿不是一般人随便干的,一来不怕高,如果一上去便头昏脑涨,不摔下出事?更重要的是会排列瓦片,哪一片跟哪一片搭在一起,间隔多大,得有眼力和脑力。方圆十里八村,没多少人会拣瓦漏。

精灵的祖父跟师傅学了三年,学会了拣漏这一手,那可是很风光的,听说奶奶就因为这个手艺毫不犹豫地嫁给当时还是穷光蛋的他。我的童年时光也有幸沾了这一手艺的光。一大清早,需要拣漏的人便早早站在门口等了,生怕祖父被别家请去或者干别的活去了。房子漏了,那可是马上要解决的问题,来一场雨,全家无法安身。拣漏的工钱自然不低,来请的时候还不能显得太小气,惹了拣漏人心情不好,他可能故意找借口不去,那可就麻烦了。于是手里总是拎上一袋糖果或者一把面条,表示对老人小孩的尊敬。

祖父在来请拣漏之人的热情招呼下昂着头很得意地出门了,晚上满脸红光,酒足饭饱地回来,还得意扬扬地数着几张纸钞,心满意足的样子。高兴的时候还抽出几张毛票给我零花。祖父出去拣一次漏,我们全家就能吃上一次大鱼大肉。我没想到一块黑不溜秋的瓦片竟然给祖父带来那么大的荣光,也给我们家的日子带来一些滋润,还有许多羡慕的目光。

祖父拣漏的日子是我们小孩的节日。一大早祖父出去,我的心就跟着祖父去了,再怎么好玩的游戏都那样索然寡味。没等到黄昏时分,我便早早坐到门槛上,眼巴巴地望着村头的路,焦急地等待祖父那熟悉的身影出现。

天色渐渐黑了,祖父歪歪斜斜的身影出现了,我迫不及待地迎上去。摸摸那胀鼓鼓的口袋,总能摸出几块糖。

几块瓦片承载着多少童年的快乐!

拣瓦片给祖父拣来了爱情。祖父家境贫寒,基本上是上无片瓦,下无寸土。祖父跟了拣瓦师傅后,学了拣漏手艺,才稍稍填饱肚子。跟着师傅走村串寨,认识了一些人,眼界开阔了,嘴巴灵活了,还真积累了一些吹牛的底料,渐渐能在年轻人面前聊些笑话了。后来在一户人家拣瓦的时候,别人好酒好菜招待,祖父多喝了几杯,胆子大了,天花乱坠地吹起来,竟然迷住了这家姑娘。这姑娘便成了我的奶奶。

祖母来了,祖父便勒紧裤带,想方设法弄上几块瓦片,自豪地搭上半边,让祖母感受到他的努力。到父亲当家,才真真正正将瓦房建起来,足足让两个老人乐了很长时间,特别是祖父。他用了一辈子去侍候别人家的瓦片,现在可以趾高气扬地侍弄自己的瓦片了。那种自豪感让他的岁月似乎倒流了十多年,人年轻精神了许多。

祖父在回忆这段甜蜜往事的时候,昏花的老眼常常亮出异常的神采,只是祖母去世多年,没能继续享受他这醉人的眼神。

四

阿桂的瓦房彻底倒平了。高高在上的瓦片摔碎一地,被乡亲们用箩筐拉到村里那泥烂的路填了。山外拉来了钢筋水泥,还有红通通的火砖。堆在阿桂那旧房的遗址上。建筑专业工程人员在忙忙碌碌,有人在搅拌水泥沙子,有人在绑扎钢筋,都忙得不亦乐乎。阿桂的远房亲戚都来了。他们在协助工程人员做点小杂活,比如搬土冲水等稍微轻松些的活儿,村里会砌砖搭模的都来了,风风火火地干起来。大伙都干得热火朝天,挖掘机努力地伸长手臂,挖着地基、打桩。四根柱桩四面立起。硕大的石头作为地基。砖头跟着垒上去,平整坚固。不出数周,在空荡荡的旧房遗址上,一座四四方方的平房出现了。

那火砖平房确实坚固结实,红红的火砖有些引人注目,村里的伤疤算是涂掉了,变成了一朵花。落成那天,乡里派来干部,又拍了照,带来一卷卷鞭炮,噼噼啪啪烧了一通。鞭炮红纸撒满一地。阿桂的脸笑成了一朵紫色的花。乡亲们这家带来一条鱼,那家带来一壶酒,拼成了几桌人。大伙猜拳打码、喝酒唱歌,像是在庆祝自家的喜事,同时也把乡里来的干部灌得天昏地暗,表达对他们的感谢。

那块刺眼的疤痕没有了,村里全是一色的红砖白墙,掩映在青树绿水中,很有世外桃源的风味。如果没有看到牛羊乱跑,人们会认为这是一个小城镇呢!有的小楼特地竖起两根圆柱,还是拱形的,富有欧美风格。有的正面不砌上砖,装上一层钢化玻璃,做成硕大的落地窗,站在房内,村前风景尽收眼底。乡亲们在外面走动得多了,眼界开阔了,楼房的造型就形态万千,自然生动别致。

村里泥泞不堪的路也整平了,乡里批下水泥,乡亲们热火朝天地干着,有人在搅拌水泥,有人在开动振动压路机,忙得不亦乐乎。以前回家,走在村里,泥坑遍布,睁大眼睛,小心翼翼,稍有不慎,轻则陷入泥坑,鞋子裤子全是泥水,重则来个人仰马翻,四脚朝天,浑身疼痛。现在串门,即使是黑灯瞎火的晚上,只管朝着方向走,脚步走得平稳,没有半点磕碰和湿滑。可以东家西家串串,满村乱跑,不用担心什么。

村里那些瓦片盖的茅厕也没有了。小楼下都装有化粪池,上厕所也不像往日那样东奔西跑找茅厕了。那时茅厕总是建在离房子有一定距离的地方,内急了,找遍大半个村子,痛苦难忍。特别是三更半夜,到处是黑漆漆的,有些怕人。乡里也拨了款,支持农厕改造,家家户户都领到了一个化粪桶,安到了小楼地下,接上一根管。村里铺路的时候也挖好了排水沟,清理的污水慢慢排走,浇灌着田地里的庄稼。

夜晚来了,黑暗却没有退去。新砌的砖头依稀可见,错落有致的村庄沐浴在一片蓝光之中,仿佛童话故事里一般。我怀疑我是生活在城里。城里只有白天,没有夜晚,路灯亮如白昼,扫清每个角落里的黑暗。可是那顺耳的乡音让我确确实实感受到家乡的存在。我抬头一看,看见一支直直而上的太阳能路灯在睁大眼睛盯着我这个不速之客。离开家乡多年,很多后生后辈都不认识,近乡情更怯,自己成了故乡的客人。

这批太阳能路灯是县里扶贫工作队员争取下来的。家乡人晚饭后喜欢走亲访友,串门聊天,即使是铺上平坦的水泥路,黑灯瞎火,很不方便。拿个手电筒吧,又常常被遗落。吃穿住都不愁了,就愁个串门唠嗑。有了路灯,来来往往的人看清了,外村有歪念头的人想进村来做壞事,就不敢了。村里的年轻人都出去打工了,明晃晃的路灯把村庄照得安详宁静。

白天,这些路灯默默地看乡亲们进出劳动,也默默地收集阳光,好在黑暗来临的时候,有足够的力量驱赶它们。一块平整黝黑的太阳能板正在敞开胸怀,静静地吸收阳光。这片白晃晃的阳光铺天盖地泻下来,让它白白浪费了,真是可惜!

路灯的尽头,隐隐约约有节奏感强烈的音乐传来,那是大婶大妈们在跳广场舞。没有老师,她们自己学着影碟里的动作一扭一摆,只要能把身子扭出汗,扭舒服了,就心满意足地走了,管它动作准不准确、优不优美。不时涌起的欢笑声就是她们幸福的符号。

我回到自家的阳台上,看见祖父还在抚摸着那块瓦片,便轻轻坐到他身旁,凑近他耳边:爷爷不想住楼房呀?他回头看看我,笑了:你到城里工作,住楼房了,就不给我们乡下的住呀?这干净,舒服呐!不想住瓦房啦,只是有点不舍。

祖父收起那块瓦片,若有所思地回房间去了。

五

没了瓦片的楼顶,便是平坦空阔的大晒台。乡村里农作物多,稻谷啦,玉米啦,黄豆啦,甚至萝卜干之类的,都需要晒谷坪来晒。一到农忙时节,村里仅有几块晒谷坪是不够的,大家便轮流着晒。现在屋顶成了最好的晒谷坪,乡亲们自然是高兴得不得了。楼顶平坦光滑,正好暴晒各种谷物。湿漉漉的稻谷刚从田里打回来,倒在楼顶板上。炽热的太阳一烤,三两天便干燥,金灿灿的,可以收藏入仓了。还有黄豆和玉米,都等着晒干,耽误不了,受潮发霉,那可成一堆垃圾了。夏天孩子脸,一天变三变。晒东西得提防大雨来临。这楼顶还留个厢房,晒干的谷物一股脑儿装进去,简单利索。如果碰上个急雨,铲子一铲,堆到厢房,就躲过那急匆匆的雨,万事大吉!

有晒谷物豆类地方的人家,便将楼顶变成个菜园或花园,便在无瓦片的楼顶种些花草,姹紫嫣红,吐放着芬芳。那早春时候,楼顶五颜六色,活像一个大花园。那浓郁的香气招蜂引蝶,那么生动引人。

楼顶便成了各种农作物展示的舞台,先是最主要的稻谷上场。在晒台上面形成一个五彩缤纷的拼盘,黄的谷子青的豆子,都竞相绽放着迷人的色彩。挂着的辣椒散发着辛辣的气味,似乎在张扬着生活的热烈。还搬上些肥泥,种些黄瓜南瓜,让瓜蔓爬满棚架。那瓜豆在充足的阳光里尽情地生长,楼顶上一片郁郁葱葱,瓜一个一个地垂下来,一抬头就可以咬到。这瓜施的是猪圈牛栏里的粪便,纯粹的农家肥。空气又是那样纯净,这瓜几乎没沾上什么脏的东西,可以直接咬着吃。一个秋天,楼顶充满着丰收的喜悦和热闹。

那瓜棚豆架形成的一处处阴凉,可不能浪费。村庄四周环绕着绿树,屋顶上,棚架下,山风吹来,特别清爽。绿油油的棚架挡住了炽热的光,只漏下斑斑点点的光。有光却不感到灼热。棚下是一片透亮。楼房站得高,风也吹得紧。围着一张木桌,摆上茶桌,沏上茶水,邀上三五个亲朋好友,闲聊漫谈,好不自在。

坚硬的钢架结构牢牢地罩在上面,留着片片阳光洒落四周,又让风儿自由地穿梭。喝茶的人需要神清气爽,乖巧的风儿带走了燥热。几盆花儿竞相开放,淡淡的花香飘散在空气里,若有若无。这么雅致的环境只在城里见过,没想到在老家,竟然遇见了。邻家兄长这两年在外面跑运输,赚到了不少钱。一有时间,他便招呼几个亲朋好友,聚在这里喝茶聊天,美滋滋地过着日子。想到以前这里仅是三间低矮的瓦房,默默地过着日子,不敢出声,就像那紧紧挨着的瓦片。当然,遇见了钢筋水泥,瓦片很有自知之明,畏缩谨慎地过着。如今腰包鼓起来的主人让瓦片感到了危机。果不其然,那些小心翼翼的瓦片被拆了下来,堆到村头那堆乱竹中,无人关注。

瓦片知趣地退下了,这座楼房理直气壮地长出来,开成茶庄的屋顶就像一座小花园,像一顶漂亮的小花帽。村里的楼顶各式各样,没有单调之感。偶有茶香飘来,左邻右舍不约而同前来,聊着美好的生活。

这桌上茶香阵阵,是天然的茶座。不用灯光,太阳是最好的灯;不用冷气,山风就是自然的空调。抿一口茶,聊一句话。话在茶中,清淡自然。有话就说,没话喝茶。久坐困乏,直起身子,伸伸腰,走到边上,站在高处,眺望整个村庄,心旷神怡,多么惬意,哪想到以前的乱蓬蓬的瓦顶现在变得像花园一样漂亮?

无瓦的楼顶,飘溢着清香的茶味。

责任编辑 坛 荷

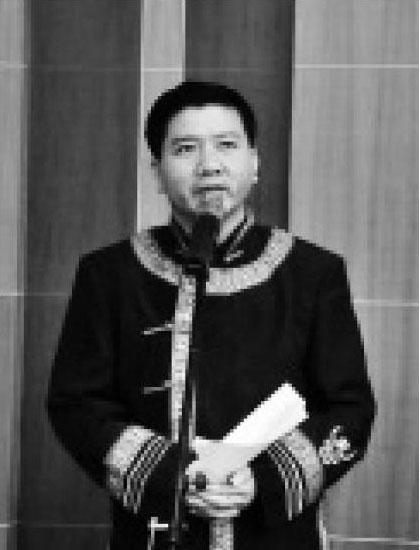

莫景春

毛南族,原籍广西环江毛南族自治县,中学教师,业余创作散文,中国作家协会会员,河池市作协副主席,曾在《民族文学》《文艺报》《广西文学》《四川文学》《青春》等发表散文数十万字,有多篇被《散文选刊》等刊物转载。散文入选《2016年中国年度精短散文》《广西多民族文学经典1958—2018》《建国六十周年少数民族优秀文学作品选》等各种选本,曾获广西少数民族文学创作“花山奖”、叶圣陶教师文学奖等。著有散文集《歌落满坡》《被风吹过的村庄》。现供职于广西河池高中。