成就学生对初中物理的深度学习

2020-09-26赵紫文

赵紫文

[摘 要]初中物理学习,如果只停留在浅层学习上,不仅很难适应中考的要求,更难以适应以后的高中物理的学习。在新课教学中,教师通过追问可以让学生更清楚地理解物理概念或规律的生成过程;在习题课教学中,用追问可以完善学生的思维;在专题复习中,利用追问可以帮助学生实现物理思想方法的迁移;在综合实践活动中,通过追问可促使学生嵌入思考,提升学生的物理思维品质。

[关键词]浅层学习;深度学习;追问策略

[中图分类号] G633.7 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2020)26-0040-03

浅层的物理学习只能让学生对物理概念和规律停留在识记和理解层面上。学生被动地接收学习内容,对书本知识和教师讲授的内容进行简单的记忆和复制,但对知识的获得过程不求甚解,也就不能灵活地对相关知识进行应用和迁移,知识结构不能形成有机整体,并且很容易忘记。浅层学习会造成两个障碍,一是在中考中难以应对能力题,二是很难适应以后的高中物理学习。

深度物理学习是要让学生对学得的知识都有自己的思考探究(包括实验探究和思维探究)。学生能够对課本给出的结论或者教师给出的方法进行批判性地吸收,并能主动将它们融入原有的认知结构中,能够主动地在知识结构间建立联系,并将已有的物理思维迁移到新的情景中,解决新的问题。

近几年的教学实践中,发现追问可以成就学生的深度学习,并取得了很好的教学效果。

一、新课教学中追问——让学生更清楚地理解知识的生成过程

初中物理新概念的建立或者新规律的发现,通常都伴有实验探究,在这个过程中,实验操作细节对概念建立或者规律发现往往有十分重要的意义。这个过程中,教师可设计一系列追问来引导学生思考,把学生的思维引导到缜密的探究发现中,这样有利于学生加深对相关概念或者规律的理解。

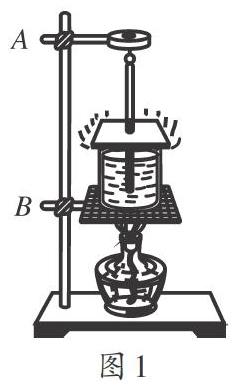

【案例1】八年级上册《汽化和液化》新课学习,是通过观察“水的沸腾”现象来总结与理解沸腾的特点和规律的。

追问1.组装实验器材时,应该先固定铁圈A还是铁圈B?你是怎样确定铁圈B的高度的?

(追问目的:巩固酒精灯的使用知识)

追问2.你是怎么确定水已经沸腾的?

(追问目的:深化沸腾现象的记忆和对沸腾概念的理解)

追问3.如果你的组从开始加热到水沸腾所用时间太长,可能是什么原因?怎样缩短这个时间?

(追问目的:引导学生对实验过程的深度思考)

追问4.你是怎样确定水沸腾时需要吸热的?

(追问目的:引导学生对沸腾规律得出过程的思考)

追问5.如果你的组和别的组测出水的沸点不同,你认为可能是什么因素引起的?怎样排除由温度计不同引起的偏差?

(追问目的:引导小组交流,养成合作学习的习惯)

通过这样的追问,既强化了规律发现过程的细节处理,又有利于对规律得出后的理解,通过学生的体会与感悟,物理规律就会内化成自己经验的一部分,理解和应用都会更加灵活自如。

二、习题课教学中追问——完善学生的物理思维,纠正学生的错误思维

初中物理课本中的例题设计,是举一反三的,其中的“一”,多数时候,教师在教学设计时,没有引起足够的重视,因而也就不会引发学生的触类旁通,浪费了很好的课程资源。

初中物理教学中,有的学生对有些物理量的理解不到位,对物理公式的使用条件没有把握,往往是直接使用,因而造成错误。

用追问来引导,可帮助学生理解掌握相关知识规律,提升学生的物理思维能力,又能在今后的习题解答中起到很好的示范作用。

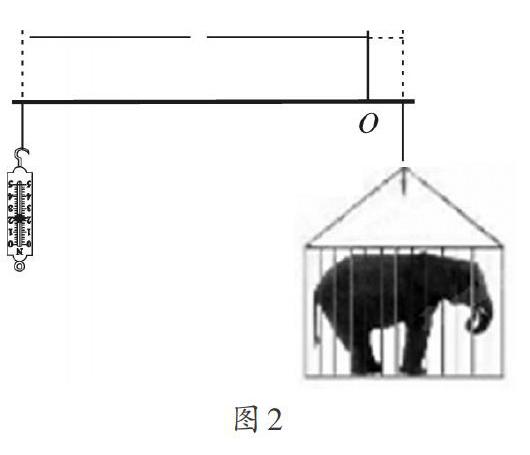

【案例2】(苏科版九年级物理上册)据《杭州日报》报道,在杭州动物园,一位物理老师用一个弹簧测力计“称”出了一头大象的质量。在“称”象的过程中,他还动用了吊车、铁笼和10 m长的槽钢作为辅助工具(如图2)。实验中测得吊车吊钩的悬点距弹簧测力计一端的距离为9 m,距系铁笼处的距离为7 cm,当槽钢处于水平状态时弹簧测力计的示数为210 N。若不计槽钢和铁笼的物重,试估算大象的质量(g取10 N/kg)。

追问1.设计步骤1的目的是什么?

(追问目的:引导学生认真阅读课本例题的分析过程,并思考为什么在称量时不用考虑槽钢和铁笼的重力的影响)

追问2.称大象时动力臂和阻力臂分别是多大?代入公式计算时应该注意什么?

(追问目的:为了巩固两个力臂的概念,并引导学生在应用杠杆平衡条件时注意两个力臂的单位要相同)

追问3.如果要称更重的大象,下列方法中不可行的是(),并说出不可行的理由。

A.换用更大量程的测力计

B.将测力计的悬挂点左移

C.将O点右移

(追问目的:可以了解有多少学生真正理解课本上的分析过程)

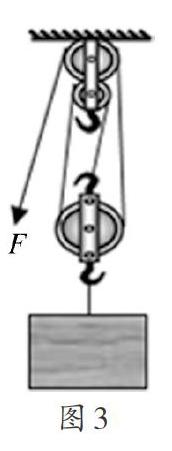

【案例3】用如图3所示的滑轮组提升货物,已知动滑轮重30 N,货物重360 N、上升速度是0.3 m/s,拉力F的功率是180 W(不计绳重)。求:

(1)滑轮组的机械效率η;

(2)货物上升3 m的过程中,克服摩擦力做的功。

追问1.本题能否用F=G总/n求拉力F的大小?这个公式适用的条件是什么?

(追问目的:引导学生认识到这个公式必须在不计绳重和摩擦的条件下才成立,而本题没有说不考虑摩擦,并且在第(2)小题中特别强调了摩擦的存在)

追问2.利用公式P=Fv求拉力大小时,公式中的速度v是指什么速度?

(追问目的:让学生理解公式中的速度v的确切含义,这个速度应该是拉力作用点移动的速度)

追问3.第(2)小题中,克服摩擦力做的功是什么功?它是否等于全部的额外功?

(追问目的:让学生理解额外功的确切含义,在使用滑轮组时,额外功是克服动滑轮重力和摩擦力做的功,这样思路才会清晰)

通过以上三个追问,学生对公式适用条件、公式中每个字母的确切含义、基本概念理解上的偏差都可以得到修复,以后再应用相关概念和公式解题时才不会再犯类似的错误。

三、专题复习教学中追问——引导学生达成思想方法的迁移

【案例4】小明将正在发声的手机悬挂在广口瓶内,如图4所示,用抽气筒将广口瓶中的空气抽出。

(1)抽气一段时间后小明发现听到的手机声音没有明显变化,造成这一现象的可能原因是()。

A.手机声音的响度太大

B.手机声音的频率太高

C.未塞紧瓶塞存在漏气

D.插入广口瓶中导管不是足够长

(2)经调整使器件完好后,再次用抽气筒有效地向外抽气的过程中,随着瓶内空气逐渐 ,小明发现听到的手机声音的音调 (填“变高”“不变”或“变低”),响度 (填“变大”“不变”或“变小”)。

(3)于是小明用抽氣筒不停地向外抽气,经过较长的时间后,小明将 (填“不能听到”或“还能听到微弱的”)手机声音,由此现象 (填“可以”或“不可以”)直接得出真空不能传声的结论。

追问1.初中物理中还有哪个实验用到相同的研究方法?这类方法的共同特点是什么?

(追问目的:让学生学会通过比较,对各类物理方法进行归类,找出各类方法的共同特点,并能用这些方法研究新的物理问题)

追问2.这些结论能不能用实验直接验证?

(追问目的:通过反馈,了解学生是否真正理解了理想实验法的实质,在可靠实验事实的基础上,通过推理才能得出结论)

追问3.你能否根据所学知识再设计一个利用该方法进行科学探究的实例。

(追问目的:看能否将理想实验法迁移应用,这是对知识深度学习的最高层次,在探究不计阻力时机械能守恒实验中可以使用这个方法)

四、综合实践活动中追问——嵌入思考,提升学生的思维品质

【案例5】在“探究树荫下的光斑”综合实践活动中,选定晴天的中午带着学生到大树底下仔细观察光斑,让学生经历完整的探究体验过程,为了培养学生的观察和探究能力。

追问1.树荫下的光斑形状相同吗?为什么会有不同的形状?什么样的光斑亮度较暗?

(追问目的:用追问引导学生细心观察,并养成提出有价值和可探究问题的习惯)

追问2.树荫下不同的光斑的形状可能与哪些因素有关?这些因素会对光斑的形成有怎样的影响?

(追问目的:让学生养成在提出猜想阶段,抓住或依据问题情境中的关键因素提出猜想的习惯)

追问3.设计实验中,对不同形状的小孔应该有什么要求?如果要探究孔的形状对光斑的影响,应该设计什么形状的小孔进行实验?

(追问目的:让学生对控制变量法在实践中的应用有深刻的认识,并养成严谨的科学态度)

追问4.操作过程中为什么要在地面上铺白纸?小孔距离地面多大高度较为合适?在探究孔的大小对光斑的影响时,随着孔的大小变化,光斑的形状有没有发生变化?

(追问目的:第1个问题是引导学生思考白色物体反射光的能力更强,提升对基本物理知识的认知水平;第2个问题是让学生不断尝试,找出最合适的距离,体会动手操作的实际价值;第3个问题是让学生思考大孔和小孔对光斑的影响,使学生认识到小孔成像,大孔成斑,使学生逐步养成总结、归纳的习惯)

综合实践活动,除了在过程中要通过追问引发学生的深度思考从而达成深度学习之外,在交流与评价阶段更需要对学生形成的结论进行追问,更需要在小论文写作和实验作品的制作环节进行追问,从而拓展学生的思维,提升学生的思维品质。

用追问可以将学生的“浅层学习”推向“深度学习”,进而培养学生的高阶思维,是实现高效课堂的必然路径。在设计追问的问题时,要依据学生出现的典型问题,设计出有针对性的追问,这样更能引发学生的深度思考;在组织讨论时,要先给学生充分思考的时间,然后再允许小组交流,最后教师点拨总结,而不能由教师直接给出答案。

用追问可以促成学生的深度学习,当学生习惯了在学习过程中对自己追问,也就成就了学生对初中物理的深度学习,使他们在物理领域走得更远,未来的发展更广阔。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 韩景春,邹万全,等. 物理实验教学研究[M].北京:银河出版社,2002.

[2] 韩景春,王保玉,等. 物理教学技能训练[M].北京:银河出版社,2002.

[3] 钟启泉,崔允漷,张华.为了中华民族的复兴,为了每位学生的发展:《基础教育课程改革纲要(试行)》解读[M].上海:华东师范大学出版社,2001.

(责任编辑 易志毅)