覆岩离层动态发育规律的实验研究

2020-09-18王素华宋朝亮

王素华,宋朝亮,刘 永

1.山东农业大学 水利土木学院,山东 泰安 271000

2.山东省德州市水利局,山东 德州 253000

覆岩离层注浆减沉技术是近十几年来发展起来的开采沉陷控制的一种新方法。随着覆岩离层注浆减沉技术的发展,有关上覆岩层移动和离层规律的研究也在不断深入,但大多着眼于覆岩破坏和力学性质[1-7],对采动过程中离层的动态发育规律研究较少,特别是实验研究更少。覆岩离层动态发育规律是注浆减沉方案的理论与设计基础,也是研究水平的标志性成果之一。离层的形成是一个比较复杂的过程,正确掌握这一规律对合理进行离层带注浆具有重要作用。通过覆岩离层规律的工程观测实验,可以获得离层观测资料,总结离层动态发育规律,从而为进一步推广覆岩离层注浆减沉技术提供实践基础。本文根据唐山矿离层观测实测资料对这一问题进行了探讨。

1 覆岩离层动态发育规律实验

1.1 工作面的地质情况

唐山矿T2294 工作面位于矿井12-13 水平铁二区二采区,属8、9 合区煤层。工作面四邻均未有采掘活动,其南邻4070 丙、丁斜井,东南部为T2192 采空区。地面为陈庄粮库、市物质储运公司、物质采购站等。

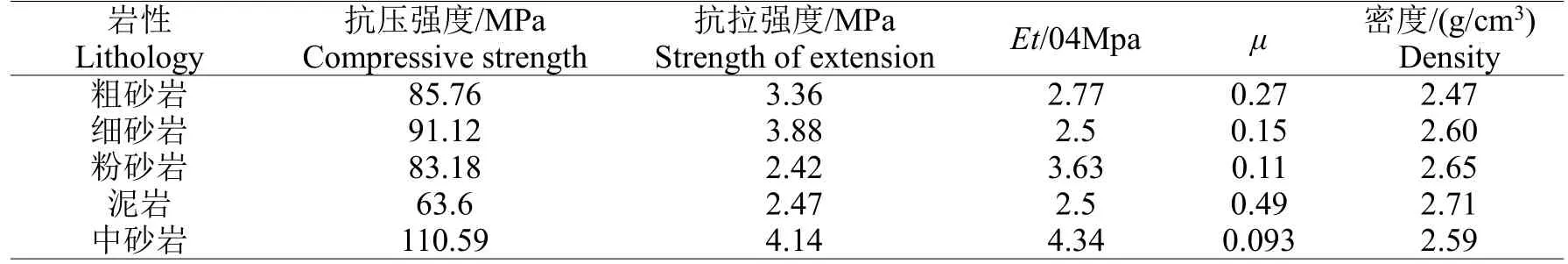

工作面走向长度1195 m,倾斜长度144 m,煤层平均采厚10.3 m,煤层倾角140,煤层平均埋深约716 m,采用综合机械化放顶煤开采,全陷式顶板管理,最高日进尺按3.0 m/d,日均进尺为2.0 m/d。顶底板情况:老顶为灰色细中砂岩,8.6 m,主要成份以石英长石为主,硅质胶结。直接顶为深灰色粉砂岩,5.3 m,以粉砂质为主。无伪顶。直接底为灰黑色泥岩,5.5 m,主要成份泥质,富含植物根化石。老底为灰黑色粉砂岩,4.0 m,断口参差状,致密性脆。上覆岩层为中硬岩层,且软硬相间。

1.2 观测钻孔的平面位置

为研究煤层开采后,覆岩离层的动态发育规律,在工作面布置了离层观测钻孔(图1)。

1.3 测点在钻孔中的布置

离层观测层位的选择,要根据煤层覆岩的岩层结构和注浆层位。由观测钻孔的地层柱状图确定观测的离层层位。根据观测的需要和测点安装的可能,设计共布置6 个离层观测测点。其次要确定观测岩层的垂向范围,考虑到铁二采区注浆层位一般在煤层顶板以上180~300 m 之间,所以离层观测的岩层范围也基本选择在这个层位范围,比这更宽一些,即煤层顶板向上180~350 m。离层观测钻孔处煤层的埋深为721 m,观测岩层的深度是372~543 m。再就是测点的位置一定要考虑岩层的力学性质,将测点布置在坚硬岩层中,测点固定可靠;布置在软弱岩层中,则有可能因为岩层的破碎而无法固定。

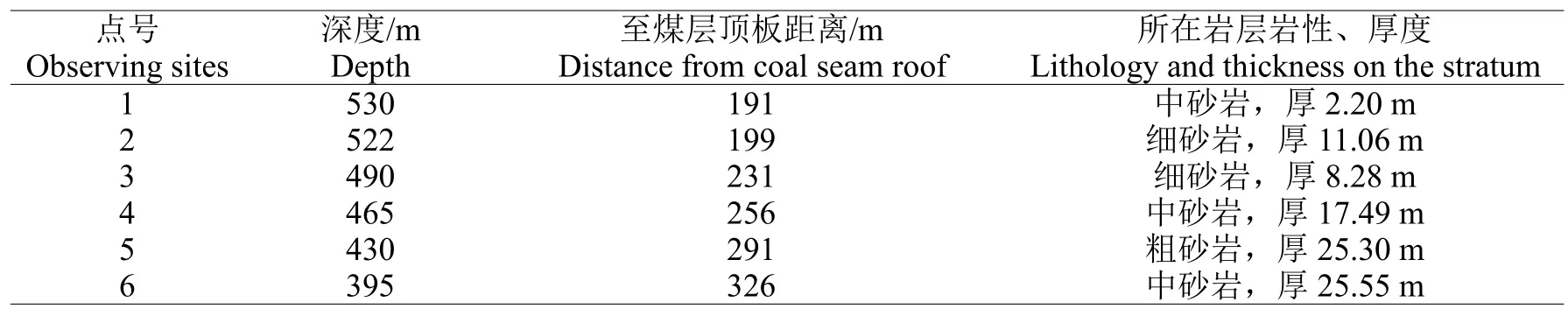

根据岩层的结构和力学性质,判断岩层的离层层位,布置离层观测测点,6 个测点的位置如表1,全部布置在较厚的坚硬岩层中。全部测点要在工作面距离钻孔至少50 m 前就安装完毕,以保证能及时观测到初始数据。

表1 钻孔内测点位置表Table 1 Observed point's position in deep stratum

观测方法是定期测量孔口至测点标志之间的距离及孔口标高,观测频率可以视工作面距孔口的距离而调整,一般在工作面没过孔口时观测1 次/d,工作面接近孔口时观测3 次/d,工作面过孔口后观测1 次/h。

2 覆岩离层动态发育规律

煤层开采后,采空区上方顶板岩层要发生垮落破坏,形成垮落带;垮落带上部岩层还将相继发生断裂和弯曲下沉,断裂岩层仍保持原有层状结构,但岩层层面方向已丧失了结构和力学性质的连续性,随着岩层变形的向上发展,下部碎胀岩石减少了上部岩层的下沉量。同时层面方向的变形范围逐步扩展,减少了岩层的弯曲曲率,这样,当岩层的断裂破坏发育到一定高度,岩层就只发生弯曲下沉和离层;这一部位的各岩层虽然自身是连续的,但是由于下沉过程中层面都发生了离层,所以彼此之间层面已是非连续的,离层层面最终还会闭合,但存在一定的错动,变形继续向上发展,上部岩层就会以整体弯曲形式下沉。基岩之上的松散冲积层则随下部基岩一同下沉。一般情况下,离层的发育程度与离层距煤层顶板的距离成反比,即越靠近顶板离层越发育,越远离顶板离层越不发育。当上覆岩层中存在上硬下软、刚度差别较大的岩层组时,最利于产生离层。

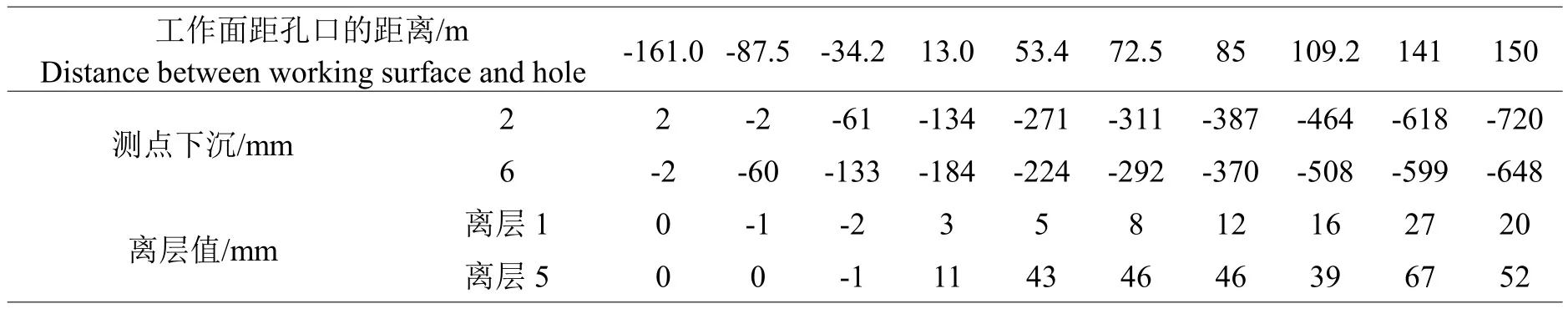

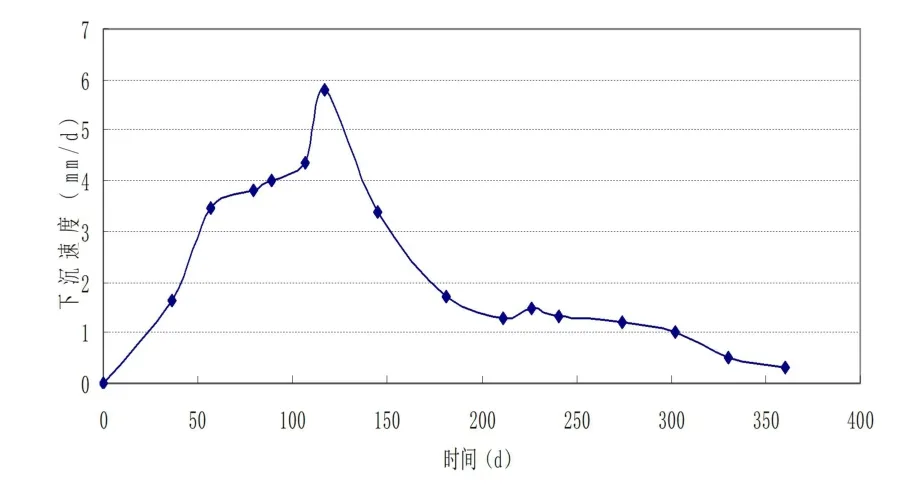

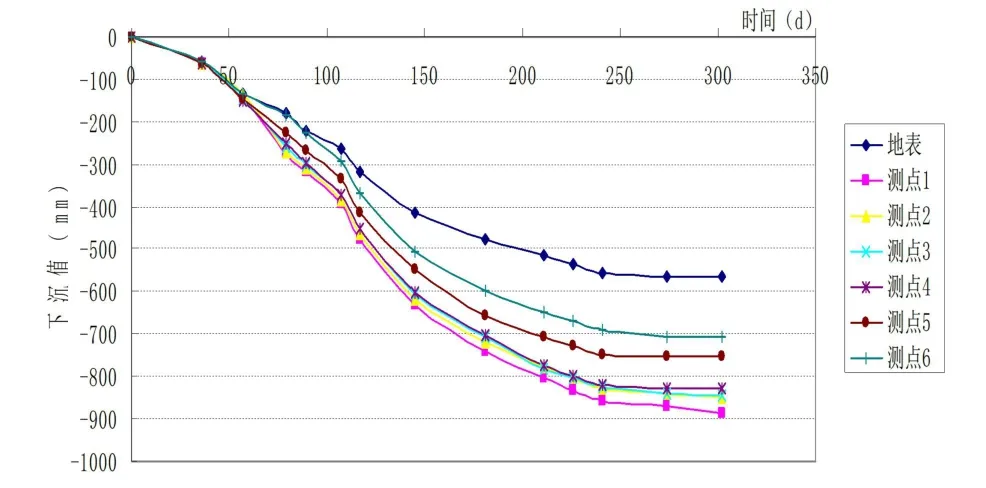

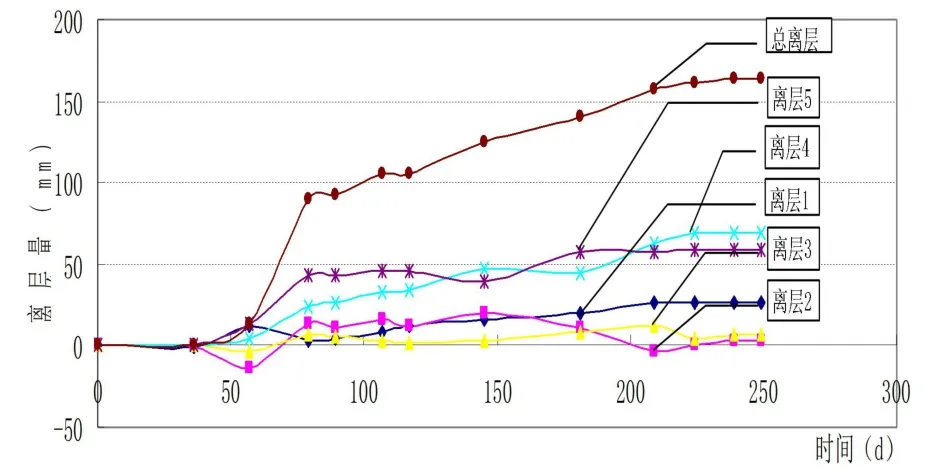

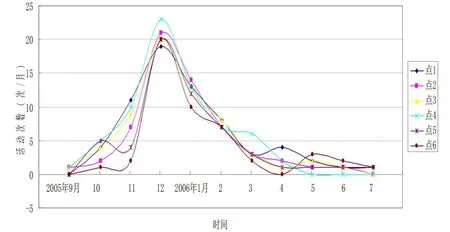

表2 为测点2、6 的下沉值和其下位离层量值,图2 为观测孔处的下沉速度曲线,图3 为观测孔口处及孔内个测点的下沉移动曲线,图4 为各观测点间的离层曲线和在测点区段内的总的离层曲线,其中图中的离层1、2、3、4、5 分别为测点1、2,2、3,3、4,4、5,5、6 之间的离层量,总离层为测点所在区段内的离层总量,图5 为各测点活动频率曲线。

表2 测点2、6 的下沉值及其下位离层量值Table 2 Values of subsidence and separated layer at No.2 and 6 observing points

图2 观测孔处的下沉速度曲线Fig.2 Subsidence velocity curve at the observation holes

图3 孔口处及各测点的下沉曲线Fig.3 Subsidence curves at observation hole and measuring points

图4 各观测点间的离层曲线和在测点区段内的总离层曲线Fig.4 Separation curves at every observation point and total separation curves in observation point section

图5 各测点活动频率曲线Fig.5 Activity frequency curves at every measuring point

实测资料表明,上覆岩层(垮落带除外)在采动过程中都经历一个连续的动态下沉移动过程,而且离煤层顶板越远,移动过程越连续,其移动曲线的形态与地表点的移动过程越接近;采动过程中,上覆岩层中会有离层产生,而且会同时有多个离层的存在,当岩层移动达到拐点即最大下沉速度时,离层迅速发育,离层量的大小主要与采深、工作面宽度和上覆岩层的岩性有关,在采宽和采深相同的条件下,刚度大的厚硬岩层下离层缝比较大且持续时间长,在非充分或者极非充分采动条件下,覆岩内的离层会长期存在,注浆后可有效减轻或避免由于流变效应或采区周围采动影响引起的二次沉陷问题;通过对测点活动次数统计发现:工作面过钻孔后活动明显频繁,特别是在过孔底52.5~141.2 m(0.08~0.20 H)之间最为活跃,可以据此合理安排注浆起始时间。

3 离层缝宽度的计算

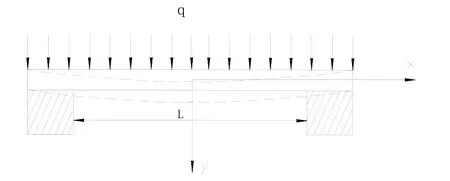

为了提高注浆减沉效果,应尽可能选择离层缝宽度最大的离层作为注浆层位,所以离层缝宽度的计算就显得尤为重要。同时,离层缝宽度的计算也是设计注浆量的依据。一般来说,在工作面推进过程中,上覆岩层的运动及破坏均可简化为板或梁的形式,据T2294 工作面具体的地质情况,其岩层的运动及破断也可视为梁的受力情况,由于四周都未有采动,这里简化为固支梁如图6 所示。当离层发展到一定程度后,离层的下位岩层将受到下部岩体的支撑作用,这时可将其视为弹性地基梁。而上位岩层可视为固支梁,离层缝宽度即为二者的下沉量(即挠度)之差。在均布荷载q(q由岩层的自重和上覆软弱夹层的重量形成)作用下,地基梁和地基的位移为y(x),梁与地基之间的压力为p(x)。根据温克尔假设[7],地基沉陷y与压力p的关系为:p=ky(1)

式中k为地基本身的阻力系数,y为地基梁的下沉量。

图6 岩梁力学结构模型Fig.6 Mechanics model of stratum beam

3.1 弹性地基梁的下沉量计算

在图6所示的坐标系中,对原点以右的半边地基梁(x≥0)进行计算。从梁来看,挠度y与荷载q1、地基压力p的关系为:

式中EIZ1为截面的抗弯刚度。代入参数可求得下述形式的积分方程:

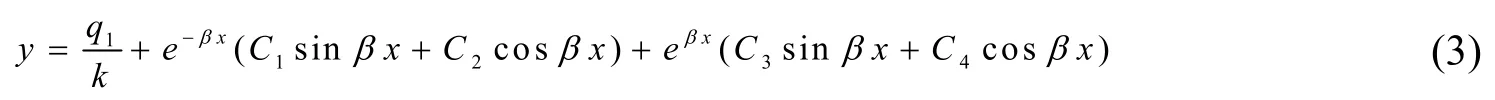

由定性分析可知,当x→∞时,下沉,只有当C3=C4=0 时,这一条件得到满足。因此上式应为:

实际上,距开采边界无穷远(x→∞)点的下沉量应该等于零,而计算值为回采前后在两种情况之中受载和非受载岩层的下沉之差。因此,为了得到实际下沉量,应从上式中减去,因此弹性地基梁的下沉曲线方程为:

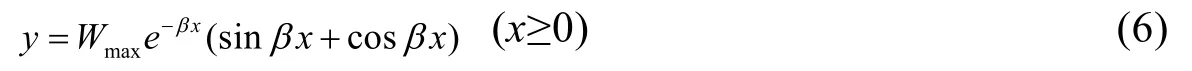

所以弹性地基梁的下沉方程为:

利用上述同样的方法可以求得原点以左(x≤0)半边梁的相应计算公式,最终结果为:

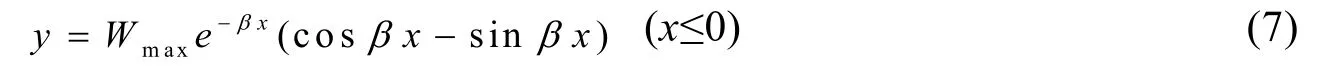

3.2 固支梁的挠度计算

此即为承受均布载荷固支梁的挠曲线方程,显然梁的最大挠度在梁跨度的中点,即x=0 处,因而,得到:

式中:ymax-岩梁的最大挠度/mm;q-岩梁承受的均布荷载/kN/m;L-岩梁的跨度/m;E-岩梁的弹性模量/Pa(表3);Iz2-固支梁的截面惯性矩/m4。

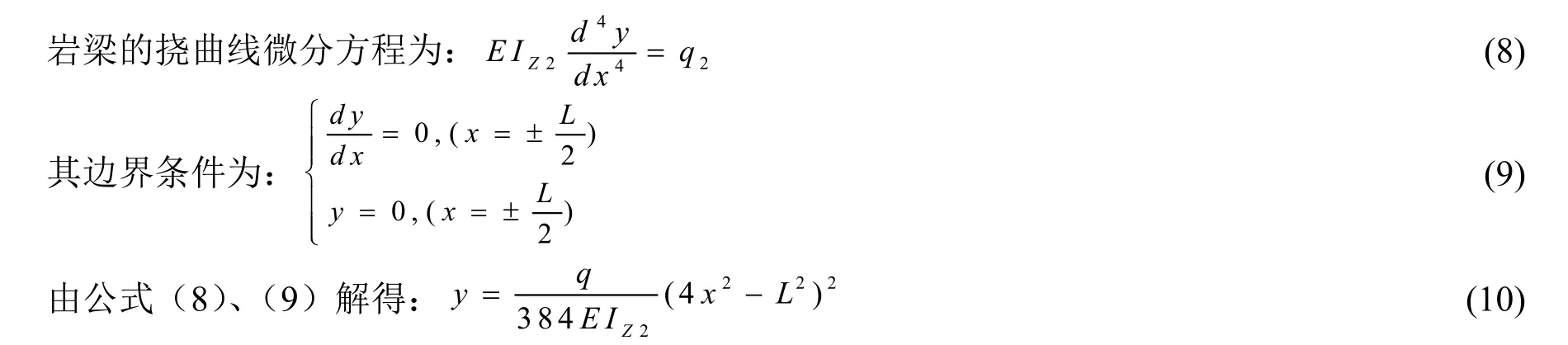

表3 唐山矿岩石力学参数表Table 3 Mechanics parameter of rock on Tangshan mine

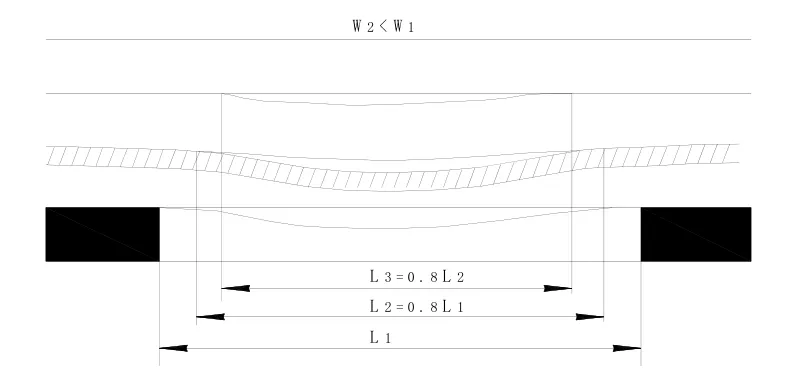

岩梁的垮度L的计算,为计算方便,可根据“传递岩梁”理论中的极限跨距来确定[8,9](图7)。

图7 传递岩梁跨距示意图Fig.7 Schematic diagram of the stratum beam span

其中:

式中m-托层厚度/m;[σt]-材料的极限抗压强度/Pa;mi-随支托层同时运动的弱岩层的厚度/m;r-支托层容重/(N/m3)。

当计算第n个传递岩梁的跨度时,则Ln=0.8n-1L1,将Ln代入y即可。从弹性地基梁和固支梁的挠曲线方程可以看出,在x=0 处即梁的中点处它们的下沉量最大,二者的下沉量之差即为离层缝最大宽度。计算所得最大离层量为42.8 mm,发生在测点5、6 之间,计算值与实际测量值相比偏小,原因可能是:在计算过程中,岩石力学参数取自T2191 工作面的岩石力学参数的平均值,与实际的岩石性质有误差所致。

4 结论

(1)上覆岩层(垮落带除外)在采动过程中都经历一个连续的动态下沉移动过程,而且离煤层顶板越远,移动过程越连续,其移动曲线的形态与地表点的移动过程越接近。

(2)在软硬互层的中硬上覆岩层中会同时存在多个离层,离层量的大小与其所在位置的岩层厚度和性质有关,厚度大、坚硬岩层下的离层量较大。

(3)采动过程中上覆岩层的离层发育是有一定规律的:当工作而推过之后,离层逐渐产生;当岩层移动达到拐点即最大下沉速度时,离层迅速发育。

(4)在非充分或者极非充分采动条件下,覆岩内的离层会长期存在,注浆后可有效减轻或避免由于流变效应或采区周围采动影响引起的二次沉陷问题。