基于近自然林经营理念的森林质量精准提升技术应用

——以张家界市永定区为例

2020-09-18庄宜海

庄宜海

(张家界市永定区林业局林业调查队, 湖南 张家界 427000)

森林生态系统为生态安全体系主要载体之一,加大森林生态系统保护力度,提升森林生态系统质量和稳定,是新时期林业新的重任和历史使命。积极打造现代林业,既保持量的扩张,更注重质的提高,在质的大幅提升中实现量的有效增长,成为提升森林生态系统质量和稳定性的重要途径。本研究以湖南省张家界市永定区为研究对象,从森林质量提升总体要求、近自然林经营技术应用、森林生态系统修复等,探讨区域性森林生态系统为主体的生态安全体系建设的思路。

1 研究区概况

张家界市永定区处于中国东部新华夏系一级构造单元第三隆起带的南端,其中包括武陵山次级隆起带和大庸盆地次级沉降带。武陵山脉的南支、中支横贯全境,地貌大致分为山岳地貌、流水地貌、堆积地貌三类。地势有两级升降的特点,即北部山高往澧水河谷倾斜,澧水上游形成百里画廊茅岩河大峡谷;南部山更高,以天门山为标志,并向沅水呈梯级递降;中部低洼,为半环状山丘盆地。永定区地理坐标为109°40′—111°20′E,28°52′—29°48′N,为张家界市辖区县处级行政区,总人口41.52万人,国土面积2174km2,森林覆盖率72.98%,活立木蓄积量为5307697m3。据调查,全区分布有维管束植物4100种,陆生野生动物410种,其中属于国家重点保护野生植物26种,国家重点保护野生动物55种。永定区属中亚热带山原型季风性湿润气候。历年平均气温16.8℃,历年日照1450h,四季温和,光照充足,历年平均降水量1497mm,自然条件得天独厚,自然景观丰富多彩,是国内外游客重要的旅游目的地。

1.1 生态区位重要

永定区地处云贵高原隆起与洞庭湖沉降区结合部,为武陵山脉自然地理单元的核心地带。在生态区位上属于全球200个重要生态区之一,在《中国生物多样性保护战略与行动计划》 (2011—2030年)中是32个内陆陆地及水域生物多样性保护优先区域之一。在自然地理区划上属云贵高原向洞庭湖东延区段,地貌切割剧烈,峡谷众多,主要山峰有天门山等。属中亚热带山原型季风湿润气候,四季分明,自然条件得天独厚,保留有众多孑遗物种,为珍稀濒危物种主要分布区,属于国家I级重点保护野生植物4种、国家II级重点保护野生植物22种,国家I级重点保护野生动物5种、国家II级重点保护野生动物50种。以武陵山脉岩溶地貌为代表的常绿阔叶林生态系统极具代表性,为生态系统敏感区,也是生态系统脆弱区,森林生态系统保存比较完整,生物多样性程度高,为林麝Moschusberezovskii、黑熊Selenarctosthibetanus、猕猴Macacamulatta、大鲵Andriasdavitianus等旗舰物种主要自然地理分布区。

1.2 生态优势明显

应用生态系统和自然资源综合标准评分方法,以5种类型生态系统、天然林、天然湿地、物种多样性等要素标准化评估,根据湖南省生态系统和自然资源综合分析评估结果,永定区为湖南省19个I级生态保护优先区之一,综合评分值达44.64分,为全省综合评分平均分值36.10分的1.24倍。其中天然林、天然湿地和物种多样性评分值分别为20.06分、3.18分和51.45分,其中天然林评分值排名全省第27位,天然湿地和物种多样性评分明显高于全省平均分。永定区为我国首个大型两栖类旗舰物种大鲵国家自然保护区的主要范围,自然保护地总面积达20517hm2,占全区国土面积的9.44%,为全省自然保护地覆盖率较高的县市区之一,形成了以国家级自然保护区为主体、各类自然公园为补充、布局合理、类型齐全的自然保护地体系。以各类自然保护地为依托的生态文明建设和旅游产业成效显著,2019年全区GDP为229.57亿元。

1.3 潜在生态威胁

由于永定区开发历史悠久,人为干扰较多,自然资源利用强度较大,森林生态系统面临较大的风险。区内拥有各类自然保护地涵盖森林、湿地生态系统,野生动植物资源,峡谷、瀑布等自然景观以及岩溶地质遗迹等,生态系统完整多样,自然景观独具特色,地质遗迹丰富多彩,具有开展旅游得天独厚的自然资源优势,因此保护与利用冲突较大,保护地常遭到不同程度破坏。尤其是传统林业生产方式所形成的以木材生产为主的经营模式,在林分结构和质量两个方面问题比较突出,在森林质量方面,林种树种结构不尽合理,单位面积活立木蓄积量不高,林分自然属性较低,森林分布呈现不同程度的片段化,在人为活动干扰作用下,出现了不同程度的次生演替。潜在的生态危机与生态立区、生态兴区冲突加剧。因此,改善林分结构,提高森林质量,修复森林生态意义重大。

2 森林质量精准提升主要目标及经营理念

2.1 森林质量精准提升的目标

森林质量精准提升是以精准提升森林质量、增强生态功能和优质生态产品供给为主攻方向,以多功能森林经营理论为指导,坚持规划引领、示范推动、分区分类、因林施策,全面保育天然林、科学经营人工林、复壮更新灌木林,完善政策支撑机制,创新经营技术模式,培育“结构合理、系统稳定,功能完备、效益递增”的森林生态系统[1-2]。

2.2 森林质量精准提升的原则

围绕森林质量精准提升的目标,坚持政策与规范并重、科学与技术互补、示范与推广并进的原则;坚持保护优先、生态为上、自然修复为主的原则;坚持数量和质量并重、质量优先、效应为主的原则;坚持优化结构、补齐短板、持续经营的原则;坚持突出重点、精准施策、分类施策的原则;坚持政府引导、社会参与、集约经营的原则;坚持问题导向、目标引领、注重成效的原则。着力解决林分过密过纯问题,大力推进异龄复层混交林,开展森林多功能近自然经营,有效遏制人工林退化,维护好生态安全屏障,营造优质森林,实现森林提质、生态增效[3-5]。

2.3 森林质量精准提升的要求

立足推进生态文明建设大局,构建生态安全体系,增加优质生态产品有效供给,改变过去单一的木材生产经营思维,应用多功能近自然林经营理念,遵循森林生态系统演替客观规律,秉承生态优先、可持续经营理念,应用先进技术和标准,以创新示范为动力,推行针叶与阔叶树种混交,倡导以乡土树种、珍贵树种为建群种的混交林,形成层次多样、物种多样、冠层深厚、生态位错落有致的森林结构。以外业调查为基础,以作业设计为先导,以林地清理为基础,以间伐抚育为措施,以修枝整形为手段、以补植培兜为顺序,以优质良才为目标,严格作业程序,确保作业质量[6-8]。

2.4 近自然森林经营理念

2.4.1 近自然林经营原理 近自然林经营概念源自于由德国林学家盖耶尔 Gayer的“恒续林经营”思想。而完整的近自然林经营理论和技术体系产生于20世纪20年代,主要是由德国林学家 Moller 所代表的近自然林业学派提出,在20世纪70年代,近自然林经营理论和实践在欧洲许多国家得到广泛推广应用。1989 年,德国农业部将近自然森林经营确定为国家林业发展的基本原则[9-10]。各国普遍认为近自然森林经营理念起源于德国,其强调尊重森林生态系统自身的规律,由结构简单、生长快、周期短、林木质量次、稳定性差森林向结构复杂、生长慢、周期长、林木质量高、稳定性强的森林演替,形成林分结构复杂、生态景观多样、物种丰富、系统稳定的森林生态系统。其基本原理是林分结构越接近自然林或天然林就越稳定、健康、完整[11-13]。

2.4.2 近自然森林经营方法 近自然森林经营是仿造天然林生态系统演替的一种经营模式,即利用森林生态系统固有的演替规律,从森林自然更新到稳定的顶级群落这样一个完整的森林生命过程的时间跨度来计划和设计各项经营活动,优化森林的结构和功能,在各种相关自然力的作用下,促进林分更新,不断优化林分结构的过程。在具体作业实践中,在幼林阶段选择目标树,将单株抚育贯穿到整个经营过程。抚育以不压抑目标树生长并能形成优良材为准则,以自然竞争的方式淘汰其余乔灌草。在树种选择上以乡土树种为主,在更新方式上以自然更新为主,在经营期限以完整生命周期为时序,在抚育措施上以单株树为单元,采取择伐及天然更新为主要技术手段,不断优化森林经营过程,营造接近自然状态的具有混交、复层、异龄等结构特征的森林,从而使生态林的生态功能与经济功能达到最佳状态[14-17]。

2.4.3 近自然森林经营技术 在近自然森林经营实践中,涉及应用的技术主要包括经营作业技术调查、乔木群落生境图编制、目标树单株经营技术、动态监测及调控等。通过作业设计外业调查,获得编制群落生境图的数据,以生境图为导向,制定森林经营方案,对森林经营的全过程,开展以固定样地为基础的监测评估工作,适时掌握森林经营动态,消除负面影响与作用,及时调整森林经营技术,确保单株目标树经营目标的实现。在森林经营技术实践中,封山育林、间伐模式、树种选择、生境管理、物种保护等技术应用业已形成技术集成,并在不同的自然地理地带积累了成熟的技术成果。近自然森林经营技术与传统的森林经营技术最大的差别在于维持天然林的自然属性,摒弃了传统林业全垦全覆的作业模式,改变了单一树种纯林林分结构,培育形成了混交复层异龄林分,增强了生物群落自我演替能力,提升了森林生态系统服务功能[18-21]。

3 张家界市永定区森林质量精准提升技术应用

根据国家《“十三五”森林质量精准提升工程规划》和《湖南省国有林森林质量精准提升工程实施规定(试行)》,结合永定区森林资源现状、生态安全体系需求,从森林质量提升布局规划、作业设计、效果评估等三个环节,探讨森林质量精准提升和森林生态系统修复路径。

3.1 森林质量精准提升布局规划

按照森林质量精准提升总体要求,根据全区森林生态系统现状,围绕培育“结构合理、系统稳定,功能完备、效益递增”的森林生态系统的总目标,统筹格局优化、结构调整、效益兼顾、功能互补,形成区域森林生态系统为主体的生态安全体系。构建以国有林场为示范、各类保护地为主体、质量提升为目标、生态修复为重点、多功能经营为主线的森林质量提升规划。坚持巩固提高、因地制宜、分类施策、统筹兼顾的原则,在现有林分结构基础上,最大限度保育天然林,最高强度保留珍贵树种,优化树种林龄林层结构,构建近自然林生物群落,统筹林分质量与生境质量、树种结构与物种组成、自然修复与人工辅助协调并进。在提升森林质量的基础上,增强森林生态系统生态服务功能,为建立以森林生态系统为主体的生态安全体系奠定基础。

3.2 森林质量精准提升作业设计

基于森林质量提升总体思路,开展作业区外业调查与评估,按照调查评估结果,编制森林质量精准提升工程规划。坚持问题导向,目标引领,应用近自然林经营技术,解决存量森林质量问题,编制森林质量精准提升作业设计。突出目标树种筛选关键环节,把握林分郁闭度重点因子,发挥自然力更新作用,恢复林分自然属性,提高森林生态承载力。在目标树种选择上,既要以珍贵树种为主要选择因子,又要考虑树种的群落效应,充分利用目标树种在生物群落中的生态作用,根据目标树各自赋予的生态功能,用尽其才、其才尽用。在林地清理技术上,以目标树为核心,尽量保持生境自然属性,借助原有地形地貌条件,维持林地水文固有规律,稳定水土保持能力。在间伐抚育技术应用上,处理好郁闭度与疏密度、景观多样与物种多样、树种群落与生境群落、整体效应与边际效应的关系。适当保留一定规模林间空地,形成乔灌草异层景观,增强景观多样性,构建生物通道,优化群落边际效应。充分发挥森林食草类兽类对灌丛、草丛的控制作用,以种群生态学基本原理,借助森林食草类兽类,调控生境及森林景观。

3.3 森林质量精准提升效果

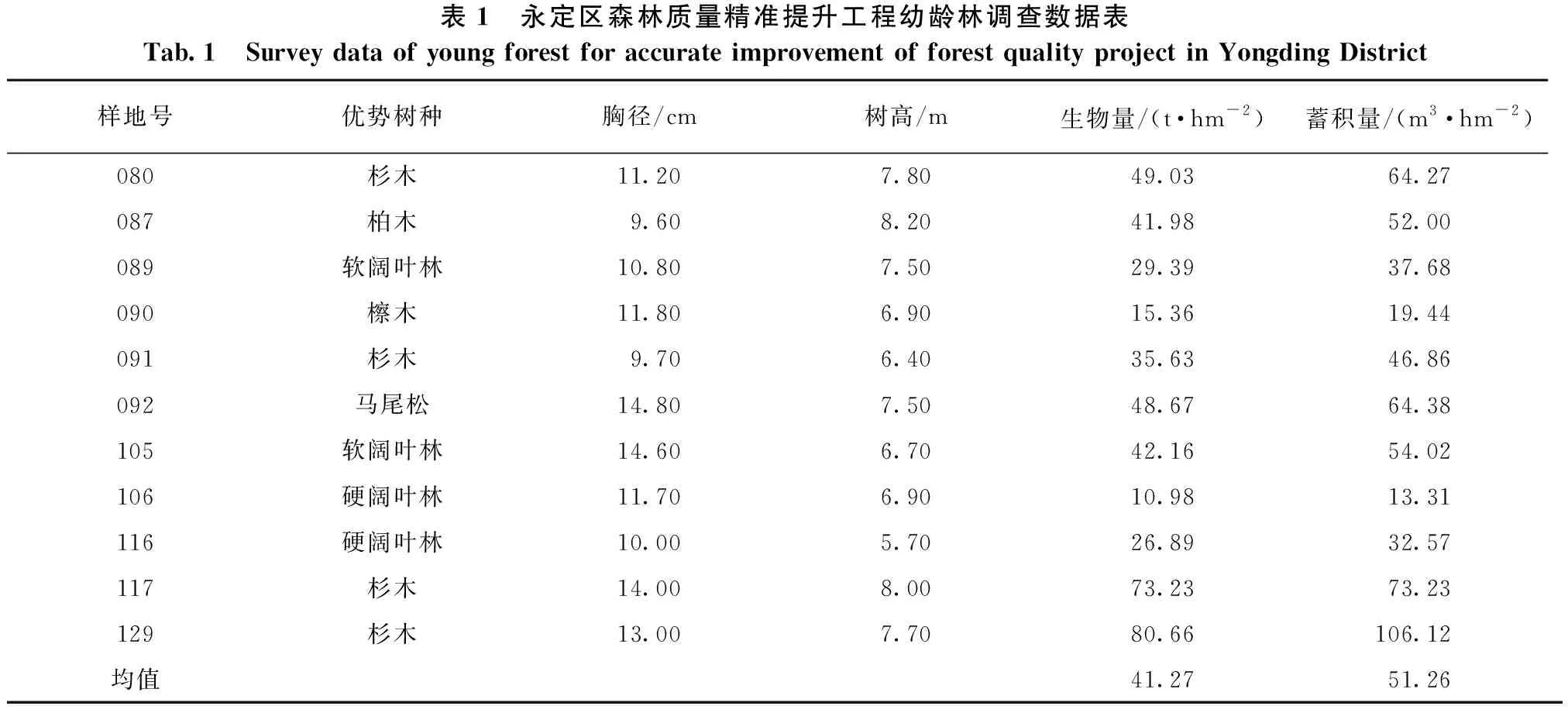

鉴于森林质量精准提升工程实施时间较短,还未能形成时序较长的连续监测数据。因此借助生态公益幼龄林固定样地收集的相关数据进行统计分析,建立监测数据数学模型,为长期监测提供基准线,并作为后期监测评估的基准分值,为今后比较分析打下基础。通过11个固定样地调查(样方面积为1000m2),获得如下调查数据(见表1)。

表1 永定区森林质量精准提升工程幼龄林调查数据表Tab.1 Survey data of young forest for accurate improvement of forest quality project in Yongding District样地号优势树种胸径/cm树高/m生物量/(t·hm-2)蓄积量/(m3·hm-2)080杉木11.207.8049.0364.27087柏木9.608.2041.9852.00089软阔叶林10.807.5029.3937.68090檫木11.806.9015.3619.44091杉木9.706.4035.6346.86092马尾松14.807.5048.6764.38105软阔叶林14.606.7042.1654.02106硬阔叶林11.706.9010.9813.31116硬阔叶林10.005.7026.8932.57117杉木14.008.0073.2373.23129杉木13.007.7080.66106.12均值41.27 51.26

固定样地调查数据统计分析结果表明,森林质量精准提升工程中幼龄林平均生物量和活林木蓄积量分别为41.27t·hm-2和51.26m3·hm-2,高于永定区常规幼龄林平均生物量20.79t·hm-2和活立木平均蓄积量24.30m3·hm-2。同时与全省平均生物量62.72t·hm-2和活立木蓄积量76.85m3m3·hm-2相差较大。此次调查由于样地数量和统计数据量的限制,与实际情况有一定的差距,仅作为技术方法予以探讨,尤其是在各优势树种与生物量、蓄积量等存在一定的关联关系,由于数据来源不足,未进行系统分析。

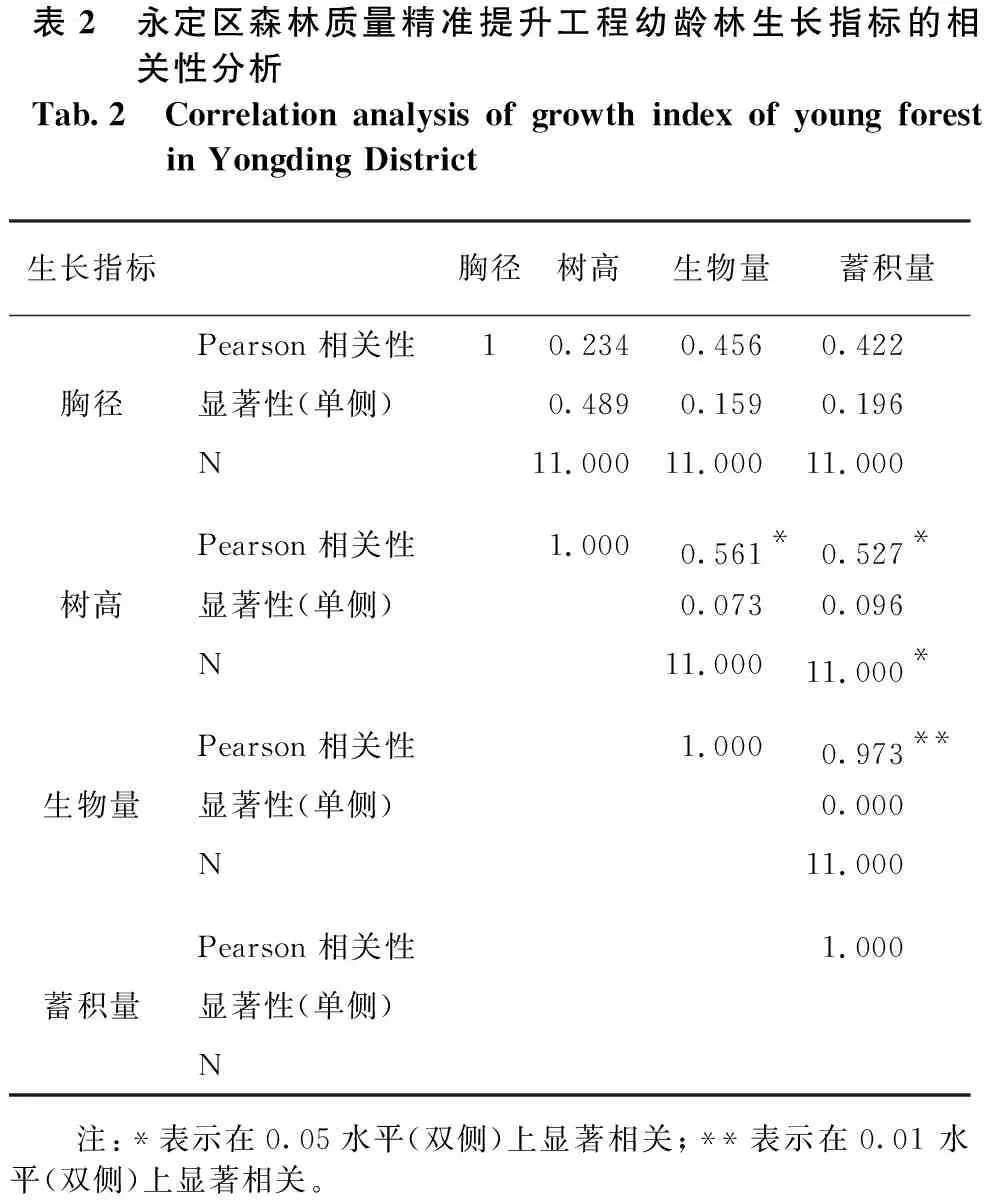

对生物量、蓄积量、胸径和树高进行相关性分析发现(见表2),生物量与蓄积量之间存在极显著正相关关系,生物量和蓄积量与树高都存在显著性正相关关系。通过回归分析可得到生物量、蓄积量与胸径、树高的回归模型,公式(1)为生物量与胸径、公式(2)为蓄积量与胸径、公式(3)为生物量与树高、公式(4)为蓄积量与树高回归数学模型,其中生物量与胸径的拟合程度较高。

Ym=-3.5616Xxj3+128.69Xxj2-1525.4Xxj+5975.7R2=0.6107

(1)

Ys=-3.67Xxj3+132.42Xxj2-1566.8Xxj+6134.5R2=0.4855

(2)

表2 永定区森林质量精准提升工程幼龄林生长指标的相关性分析Tab.2 Correlation analysis of growth index of young forest in Yongding District生长指标胸径树高生物量蓄积量Pearson 相关性10.2340.456 0.422胸径显著性(单侧)0.4890.159 0.196N11.00011.00011.000Pearson 相关性1.0000.561* 0.527*树高显著性(单侧)0.073 0.096N11.00011.000*Pearson 相关性1.000 0.973**生物量显著性(单侧) 0.000N11.000Pearson 相关性 1.000蓄积量显著性(单侧)N 注:*表示在0.05水平(双侧)上显著相关;**表示在0.01 水平(双侧)上显著相关。

Ym=-8.8659Xsg3+188.82Xsg2-

1315.5Xsg+3035.1R2=0.3683

(3)

Ys=-13.291Xsg3+277.86Xsg2-1904.8Xsg+

4327.3R2=0.3331

(4)

式中:Ym为生物量,Ys为蓄积量,Xxj为胸径,Xsg为树高。

4 结论与讨论

(1)坚持森林质量精准提升技术规范与近自然林经营技术相结合。胸径、树高与生物量、蓄积量是调查监测森林质量的重要技术指标,在外业调查监测和内业分析评估中是必不可少的分析评估因子。通过数据统计回归分析,建立回归数学模型,确保调查评估的客观准确性。但在实际工作中,按照近自然林经营技术原理,还应适当增加景观多样性、物种多样性、群落结构等因子的调查监测因子。特别是鉴于永定区地处国际重要旅游目的地和生态敏感区的考虑,在构建以森林为主体的生态安全体系中,不仅要考虑到森林质量提升的需要,还要兼顾生态景观价值的提升。

(2)坚持森林质量精准提升工程与建立固定样地监测体系相结合。在森林质量精准提升工作中,既要严格按照相关技术规范实施专项工程,也要注重近自然经营成熟技术的应用推广,建立固定样地监测评估体系,充分利用监测评估成果,适时调整经营策略和技术措施,确保森林质量精准提升效果。通过设立样地,主要调查立地条件、森林植被、生物种类、群落结构、生物量等,并结合调查结果对经营相关因子如林分结构、立地条件评价、林分近自然度等进行量化估计,为编制森林近自然经营计划提供数据。

(3)坚持森林质量精准提升作业调查与群落生境专图编制相结合。根据作业设计调查,将优势树种群落构成以生境图的形式反映出来,包括立地条件、森林类型、自然属性、保护状况、经营目标和经营措施等一系列专题图。按照统筹兼顾、分类施策的原则,根据近自然林经营基本原理,科学界定经营林木类型,按目标树、干扰树、生态保护树和其他树木等4种类型,按株赋予各目标树各自的功能,采取“目标树定向培育”进行经营管理,实现各株所确定的功能目标。

(4)坚持完善森林质量精准提升技术规范与监测调控技术相结合。在森林经营全过程中,以地理信息系统技术(GIS)为支撑,建立固定监测样地体系,采取全球定位系统(GPS)的样地调查方法和信息系统技术,开展固定样地监测和数据处理评价。应用无人机定点航空拍摄调查、红外线相机定点监测等技术手段,减少调查监测的盲区,提高调查监测的质量。特别要借助红外相机技术对森林野生动物物种监测的应用,弥补传统监测对野生动物监测因子缺失的短板,完善物种多样性监测指标体系,提高整体监测水平,填补森林资源质量监测空白。

(5)坚持森林精准提升工程实施与森林生态系统修复工程相结合。森林质量提升的主要技术指标不仅体现在林分的结构和质量,更为重要的技术指标体现在森林生态系统的完整性和原真性。近自然林经营技术为修复森林生态系统提供了有效的技术路线及方法,并依靠自然力促进森林生态系统的自然演替,无疑是森林生态系统自我修复的有效路径。按照尊重自然、顺应自然、保护自然的生态理念,坚持自然修复为主,人工干预为辅的原则推进自然生态系统的保护和修复。在森林质量提升规划及作业设计中,要充分考虑森林生态系统自身客观规律和修复的技术要求,统筹兼顾林木质量与生境质量、林分结构与群落结构、树种组成与物种构成等要素,以构建森林生态系统为主要载体的生态安全体系为主要目标,协调推进森林质量提升与森林生态安全体系建设。