潮汕文化背景下家国情怀培育模式创新

2020-09-10林树集

林树集

摘 要:基于潮汕文化,挖掘潮汕文化中的爱国爱乡文化元素,将其与学生社团第二课堂活动相融合,创新大学生家国情怀培养模式。家国情怀包括共同体意识、中国梦、乡土情感和价值认同这四个方面。家国情怀培养模式包括四个环节:培养目标,即培养什么样的人;输入要素,即用什么培养人;转化过程,即如何培养人;结果评价,即培养效果如何。此外,针对培养模式做出具体评价指标,包括教育目标、环境、素养和社会效益这四项一级指标,并将四项指标具体化,以准确地对培养模式做出客观有效评价。

关键词:潮汕文化;家国情怀;学生社团

家国情怀是中华优秀传统文化的精神财富。《高校思想政治工作质量提升工程实施纲要》指出,要将理论教育同实践教育相结合,引导学生树立家国情怀,提升育人质量体系。基于潮汕文化,依托学生社团活动,在实践中融入家国情怀教育,是对学生家国情怀培育模式的创新。

一、家国情怀的内涵及培育意义

(一)家国情怀的内涵

家国情怀源自“家国同构”理念。家国情怀的内涵随历史发展而略有不同。在古代历史时期,受政治、经济和文化等因素影响,家国情怀的具体定义随历史发展而不断变化。受到西周分封制和宗法制影响,封建社会家国情怀实质是追求专制主义,表现为追求“国”和“家”的统一,即“家国一体”。而现代社会的家国情怀内涵则更多是从家国良好互动关系的角度来理解。[1]

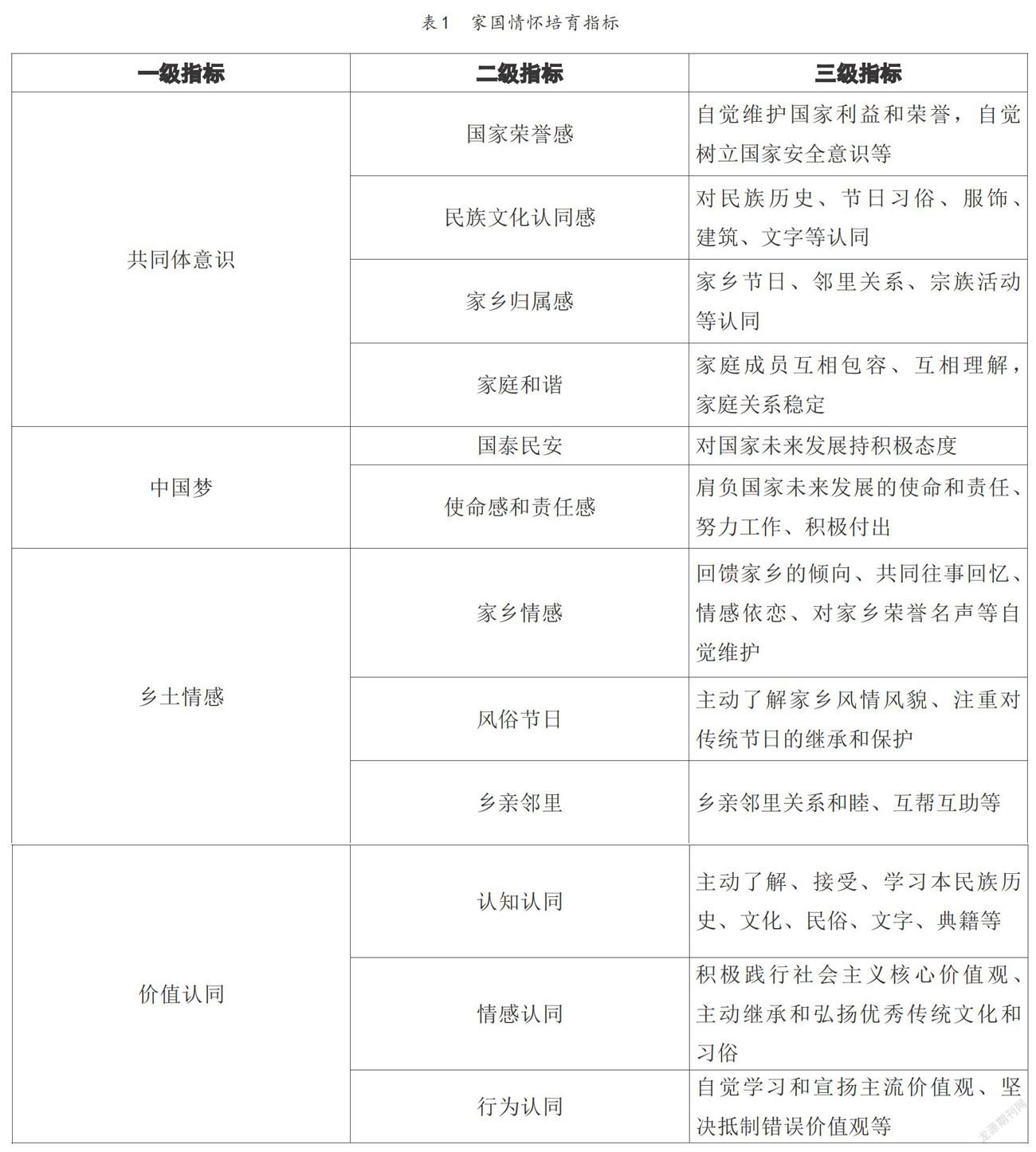

家国情怀包括:家国共同体意识、中国梦、乡土情感及价值认同。家国共同体意识是个人同家庭和国家命运紧密相连的“荣辱与共”意识。个人服务于集体,个人与集体相统一。中国梦,旨在实现国家富强、民族振兴和人民幸福,概念外延可包括“大同理想”。乡土情感则表现为对故乡和故土的深深眷恋和强烈归属感。价值认同,即对家国共同体习俗和文化等意义符号的高度认同。

(二)培育学生家国情怀的意义

1.践行育人理念,培育又红又专人才

习近平在关于青年学生成长成才的重要论述中指出青年要关注国家的前途、民族的命运和人民的幸福,这是青年必须和必将承担的重任。责任担当是检验青年学生家国情怀的“试金石”。培养学生家国情怀是践行育人理念的重要表现。《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》指明了课程思政建设同家国情怀间的密切关系。[2]社团活动作为学生自发的兴趣活动,是思想政治教育的第二课堂,同第一课堂相比较更具亲民性、参与性、趣味性与针对性。通过学生社团活动,以寓教于乐的方式培育学生家国情怀,是模式创新的重要途径。如何引导青年大学生参与社团活动,使之成为课程思政的重要平台,将家国情怀贯穿于社团活动中,促进大学生成长成才是激发第二课堂的重要任务。

2.传承爱国传统文化,弘扬爱国主义精神

爱国主义是根植于源远流长的中华民族传统文化的中华儿女的精神支柱,是团结和鼓舞各民族人民共同奋斗的强大思想基础。家国情怀培养是弘扬爱国主义,培养青年一代国家观念和民族意识的体现。潮汕文化由于受到地域、历史和社会发展等因素的影响,形成了浓厚的乡土情结,潮汕人民习惯于以捐赠、助学等方式回馈故乡和国家,这与爱国主义内涵相一致。传承爱国传统文化有三方面要求:其一,理解家国情怀内涵。借助潮汕文化的要素(民俗、建筑和饮食等),理解其内涵。其二,内化意识行动。费孝通将文化分为精神、组织和器物三个层面。传承文化不能离开器物,就文化谈文化。依托学生社团这一实践育人平台,在行动中将爱国爱乡的情感内化为潜意识并自觉落实到实践,在参与社团活动过程中,传承爱国传统文化,弘扬爱国主义精神。

3.创新课程思政,丰富课程内容

课程从广义上来讲,是指为实现教育目的和培养目标而有目的、有计划、有组织地选择和安排一切活动和内容的总和。学生社团活动属于第二课堂,是区别于“制式”课程的一种学生喜闻乐见且寓教于乐的教育方式。通过学生社团活动,寓教于活动,唤醒学生家国意识,培育学生家国情怀是创新课程思政的重要体现,也是学生家国情怀培育模式创新的重要表现。为引导青年大学生的爱国情怀和乡土情怀,教育者应不断增强思政课的思想性、理论性、针对性和亲和力。以培养家国情怀为目标导向,丰富教学内容,将课程思政理念融入社团活动使之成为育人的新途径。

4.履行大学职能,培养有为青年

大学在长期历史发展中,逐步形成四项职能。培养人才是大学最初的职能,也是首要职能。洛克等学者强调“德”是一个人必不可少的首要品行。家国情怀作为“德育”的重要组成部分,决定了教育培养的方向性问题,由教育的内在要求和本质决定。因此,培育学生家国情怀是育人的重要内容,是履行大学职能的表现。借助丰富的潮汕文化资源,依托学生社团培育学生家国情怀,使学生成长为有国家意识和家乡情怀的合格青年。

二、创新家国情怀培育模式的依据

教育的首要问题是教育的方向问题,即培养什么样的人。十八大以来,习近平同志在多个重要场合重申教育目的及其重要意义。在2018年全国教育大会上,习近平以辩证唯物主义的历史发展观,强调“要在厚植爱国主义情怀上下功夫,让爱国主义精神在学生心中牢牢扎根。”[3]创新家国情怀培养模式既有政策和文化资源保障,也有现实背景的支持。

(一)政策指導

十八大以来,党中央高度重视培育和践行社会主义核心价值观。社会主义核心价值观在国家层面的价值目标包括富强、民主、文明、和谐,社会层面的价值取向为自由、平等、公正、法治,个人层面的价值准则是爱国、敬业、诚信、友善。其中“爱国”是对个人层面的要求。十九大报告明确要培育和践行社会主义核心价值观。2018年十三届人大一次会议将“社会主义核心价值观”写入宪法修正案。2019年明确把家国情怀作为推进思政课课程内容建设内容。[4]习近平在多种场合强调,高校思想政治工作关系高校培养什么样的人、如何培养人以及为谁培养人的根本问题。因此,创新家国情怀培养模式是相关政策的应然要求。

(二)文化依托

中华文化源远流长,历经千年不散的重要根基就在于传统文化中具有强大的爱国主义精神。潮汕文化根植于中国传统文化,同中国传统文化一脉相承。潮汕作为一个地理概念,位于广东“省尾国角”,受山脉阻隔的影响,相对于面对大陆的封闭,对海洋则表现的更为开放。潮汕面海而动,依海而生,向海而行。自古人多地少,潮汕人为生计,远涉重洋,外出谋生。客观地理环境外塑着潮汕文化对家乡故土和祖国大地挚爱的家国情怀,并将其寄托在建筑、饮食、风俗和信件等载体上。这主要表现在以下两方面:

其一,“心系生地,认祖归宗”。无论是旅居国外,还是国内其他区域的潮汕人,通过侨批、各类自发潮人民间组织和回乡办企业等方式心系故土家乡。修葺祠堂,编制族谱,注意继承原有传统文化,记录共同文化记忆和情感基因。海外潮人还在当地修建庙宇,祭拜神明,返乡祭祖,以表明不忘故乡的真挚情怀。其二,捐赠建设,回馈故乡。在灾难面前,潮人捐赠物资回国回乡。如潮汕八二风灾,当时北京政府拨款5万银元,而潮人廖正兴先生和陈伟南先生所主持的捐款就超20万元。[5]潮汕各地冠以“华侨”字样的学校和医院,都是海外潮人回馈家乡的成果。回乡投资办企业,则是实业救国,带动家乡经济发展的重要方式,潮汕铁路建设便是其中的举措之一。潮汕文化中蕴含的浓厚爱国精神和眷恋乡土的情怀为家国情怀培养模式的建构提供文化支撑。

(三)实践支撑

韩山师范学院(以下简称韩师)建校以来,便借助丰富的历史和文化资源对学生进行爱国主义教育,具有深厚的爱国主义教育传统。在近代追求民族独立和人民解放的道路上,涌现出一大批如丘逢甲等在内的爱国志士,在建设过程中同样涌现出如陈伟南等一批爱国校友。韩师不仅拥有爱国诗人韩愈这样的教育资源,同时,其坐落在革命老区,也拥有着一批得天独厚的红色资源,现有茂芝会议遗址、涵碧楼(南昌起义军三师司令部旧址)、海山义勇军抗日指挥部旧址和黄冈丁未革命纪念亭等红色遗址以及革命母亲李梨英、潮籍开国将军陈德和左翼文化运动潮州六杰等一批革命志士。一系列爱国爱家历史事迹为家国情怀培养提供现实基础和实践平台。以学生社团为平台,借助学校及其地区所特有的爱国教育和爱国传统文化资源,为家国情怀培育模式的创新提供实践基础。

三、家国情怀培养模式创新

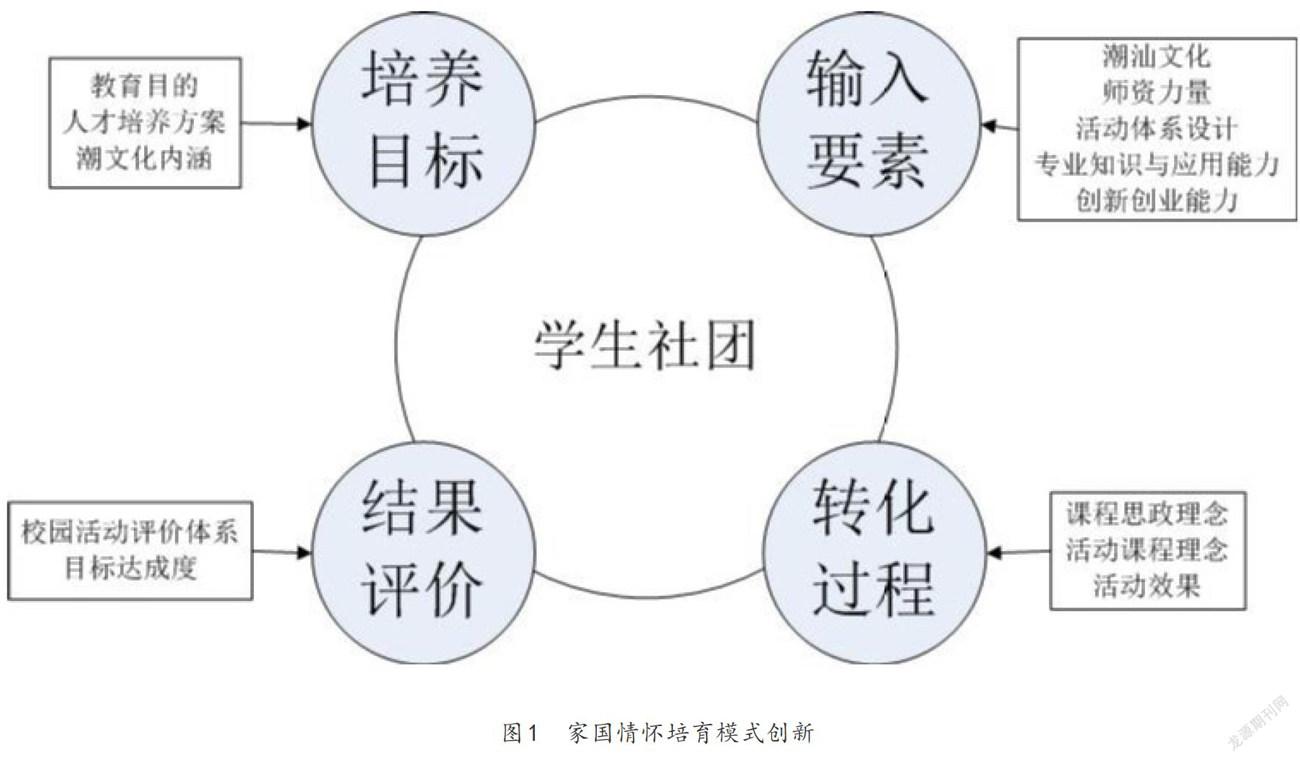

家国情怀培养基于优秀传统文化,以借助具体、可视、形象的文化载体,充分挖掘潮汕文化要素,以结合地方特色为思路,以学生社团活动为载体,将学生喜闻乐见的第二课堂活动同培养目标和潮汕文化结合起来,实现寓教于乐,同属于“课程思政”理念的范畴。高校学生社团以其可靠的价值导向、成熟的运行机制、稳定的资源支持和趣味性强的活动形式,使之成为高校育人的重要途径,与“第一课堂”共同形成育人合力。学生社团的模式创新主要体现在学生社团的培养目标、输入要素、转化过程和结果评价这四个环节。这四个环节是一个循环系统,并在实践中不断调整。

图1 家国情怀培育模式创新

(一)培养目标:培养什么样的人

首先明确学生社团培养目标即“培养什么样的人”。培养目标确定之后,进而可以决定需要输入哪些要素、应该怎样转化、以怎样的标准考量和评价最终目标的达成度。我国教育制度决定其培养目标要同国家法律法规相承接、与教育教学理念相契合和实际校情相适应。依托学生社团的培养模式,以培养学生家国情怀为目标,围绕目標确定要素,开展活动设计。学校是培养人的组织,学校的一切要素都以培养人而存在,学生社团和社团活动也不例外。依托学生社团,首先要明确“为谁培养人”的问题,即教育目的。培养目标是教育目的的细化,是马克思主义教育思想的具体化。其次,培养目标不能脱离社会主义核心价值观等问题,这关乎价值倾向和价值判断。最后,结合地方特色文化背景。潮汕文化具有典型的海洋文明特征,是“向外向上”的文化。长期面的凶险海洋的漂泊之苦,为潮汕文化注入落叶归根的恋乡情怀和回馈故乡建设之举。

(二)输入要素:用什么培养人

培养目标决定投入要素,并在实践中进行动态调整。学生社团培育模式的创新,离不开优秀教师的指导,具创见性和创新性的活动设计以及学生的坚实的专业知识、应用能力和创新创业能力。

师资力量对社团发展和导向具有航标、支持和保障作用。国家教育方针和教育理念的践行,使之内化到学生的思想品德和日常行为中,最终要落实到教师的教育和指导。这需要教师有意识、有目的和有计划的进行引导,做好学生的引路人。教师的思想道德水平、职业素养、专业能力和个人修养决定着培养的成败。学生的心智未完全成熟,良好的师资力量,既是社团活动理论性、思想性和系统性的保障,又是价值导向的护航者。良好的师资力量应该具备正确且坚定的政治理念、指导社团理论学习和实践丰富经验、良好的个人思想品德和教师职业操守。

活动体系设计围绕培养学生的家国情怀,回答“用什么培养人”的问题。将不可视的抽象的文化,转化为可视的具体的文化元素(如建筑、历史故事、名人事迹、习俗、绘画等),充分依托属地丰富的文化资源,设计社团实践活动体系。并针对家国情怀培育的四方面指标,进而将其细分12个二级指标和若干个三级指标(见表1)。针对各项具体指标,设计对应的活动内容,如开展潮商故居,了解潮商捐资助学、毁家纾难;开展饮食文化之旅,了解护国菜故事;开展韩江考察,了解中央苏区地下交通线历史等。

提升学生专业知识与应用能力,借助第二课堂对第一课堂的补充。让学生将第一课堂知识转为第二课堂的实践。鼓励学生创新,用创新活动形式、创新活动载体和创新活动流程来激发学生参与欲望。在提倡“大众创业,万众创新”的大背景下,创新创业能力是学生必备的基本素养之一。

(三)转化过程:如何培养人

2017年2月,中共中央、国务院印发了《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》,提出“三全育人”(全员、全过程、全方位)理念。[6]“三全育人”是对教育工作“怎样培养人”这一根本问题的回答。学生社团活动作为大学生的第二课堂,属于隐性课程。专业知识与应用能力是第二课堂需要巩固的对象,也是第二课堂能够利用的资源。学生社团是学校指导下,由高校学生自发,以共同爱好(如生活兴趣、业余爱好和专业特长等)为基础建立的学生非正式群体组织,具有章程明确规定的发展目标和规范。学生社团活动,一般兼具趣味性、亲民性、规范性、开放性、专业性和非营业性,将教育理念和专业知识与学生喜闻乐见的活动形式相融合,以润物细无声的方式潜移默化地影响学生。

杜威的生活教育理论和思想政治教育生活化理论均强调教育和生活密不可分。思想政治教育生活化理论强调,在生活化的情境中,教育应符合个体自身发展的规律,帮助个体适应社会发展。教育内容本身应与生活至今具有高度同质性,生活是教育的根本目标。[7]学生社团是学生校园文化生活的重要组成部分,是开展“隐性思政”的重要载体。在社团活动中,将思想政治教育融入其实践活动,有助于培育目标的实现。学生社团作为家国情怀培育的模式创新,在借助潮汕文化特有教育资源的基础上,开展形式多样、内容丰富的社团活动,并实现对第一课堂知识传递、复习及运用,有效实现知识传授与价值引领的统一,将立德树人真正落实到第二课堂活动中。

(四)结果评价:培养效果如何

评价是带有价值倾向的判断,对家国情怀培养模式和活动结果的评价。评价结果对检验和调整模式提供重要依据,对第二课堂活动模式评价量化提供一种可能(见表2)。

四、启发与思考

(一)协同互动,共育英才

培养人是一项系统性的工程,需要各要素之间协同调动和不断调整,将对学生知识传授与价值引领结合起来,注重学生家国培养,使之达到动态平衡,共同服务于一个培养目标,使整体系统功能和效用超过各要素的简单相加。因而,要调动师资力量、硬件设备、组织经费、政策规定和校外组织等一切可用的因素,为培养学生家国情怀所用。依据马克思主义运动的观点,家国情怀的培养模式并不是一成不变的,而应该根据具体的环境、对象和时期不断修正。

(二)量化分析,循序渐进

将培养学生的家国情怀,细分为若干个计分项目,用以评价活动对于培养学生某项指标的达成度,进而对活动进行修改和调试,使之不断符合培养目标。注重评价结果反馈,对模式进行修正。来自自然科学研究方法的量化研究方法是近年来社会科学研究的一个方向,它同质性研究方法一道,各有优缺利弊。量化研究方法用其独特视角,为原本不可量化的事物(如情感)进行量化,使家国情怀培养结果实现可评价与可量化,其研究结果在一定程度上可作为决策的参考。该模式通过在实践中不断验证,也不斷修正,才能保证其合理性,而非能够一蹴而就。量化分析也是对社团活动是否达成特定目标的评价,促进过程性评价和总结性评价相适应,使得多样化的评价指标能够保证评价的合理性。量化指标是一种标准化,将不同社团进行比较,对社团活动评价是对第二课堂与培养目标契合度的保证,从而摒弃以往通过经验等非量化因素评价社团的方式。

(三)创新方式,倒逼教改

学校设置的各门课程(传统课程),目的是为了达到教育目的和培育目标。教学的形式不只是在一间教室、一名教师为一群学生,讲授一本书(一门课程)。只要达到目标,形式可以多样,借助学生社团,开展培养学生家国情怀的第二课堂,依托地方教育资源,突破传统观念,开展实践教学活动,倡导多样化教学方式改革。

参考文献:

[1]于薇薇.高中历史课堂教学与家国情怀素养的培养[D].哈尔滨:哈尔滨师范大学,2017.

[2]中共中央办公厅.国务院办公厅.关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见[Z].2019-08-14.

[3]习近平.坚持中国特色社会主义教育发展道路 培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人[R].北京:新华社,2018.

[4]中共中央办公厅.国务院办公厅.关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见[Z].2019-08-14.

[5]孙钦梅.1922年潮汕“八·二风灾”之各方救助——民初国家与社会关系的一个侧面[J].沈阳师范大学学报(社会科学版),2014,38(03):33-36.

[6]中共中央办公厅.国务院.关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见[Z].2017.

[7]李朝阳.高校学生社团现状研究[D].苏州:苏州大学,2013.

责任编辑 杨慧芝