山东省栖霞台前地区控矿构造与找矿预测

2020-09-10廖小明史宏江孙晓东许凯磊王翠彭吴佩键李栋

廖小明 史宏江 孙晓东 许凯磊 王翠彭 吴佩键 李栋

摘要:胶东金矿集区是中国最大的金矿集区,具有良好的金成矿地质背景。胶东金矿集区内金矿床具有新太古界地层、中生代侵入岩及断裂共同耦合控矿特征。台前地区位于胶东金矿集区内,具有良好的成矿条件,已发现金矿床(点)受断裂控制明显。通过解析台前地区控矿断裂的几何特征、力学性质、期次划分,并与招平断裂进行对比,结合典型矿床构造控矿特征及矿体赋存规律,对成矿规律进行了总结,统计了成矿要素,指出马疃地区、马家疃地区具有良好的找矿潜力。

关键词:台前—陡崖断裂;控矿构造;金矿床;找矿预测;胶东金矿集区

中图分类号:TD15 P618.51文献标志码:A

文章编号:1001-1277(2020)06-0007-07doi:10.11792/hj20200603

台前地区位于山东省胶东半岛栖霞市,是胶东金矿集区的重要组成部分。随着对胶东金矿集区研究的逐渐加深,前人提出了“胶东金集区内金矿床(点)沿中生代形成的北东向构造带与基底北西向主干韧性剪切带交汇复合地段集中分布,形成了宏观上金矿床(点)东西呈带、南北成串、集中成片的分布特征[1]”的观点。近年来,在台前地区围绕台前—陡崖断裂开展了一系列的找矿勘查工作,取得了重大找矿突破,发现了笏山—西陡崖大型金矿床。本文通过总结近几年的找矿勘查成果,对台前地区开展控矿构造研究和成矿预测分析,以期为进一步找矿提供理论支撑。

1 区域地质背景

台前地区位于胶东半岛中北部,大地构造位置位于华北板块(Ⅰ)胶辽隆起(Ⅱ)胶北隆起(Ⅲ)胶北断隆(Ⅳ)栖霞—马连庄凸起(Ⅴ)内。区域出露地层主要有古元古界粉子山群变粒岩系及白垩系莱阳群砂砾岩系(见图1)。区域内花岗岩、片麻岩系出露广泛。其中,中生代花岗岩与金成矿关系密切。

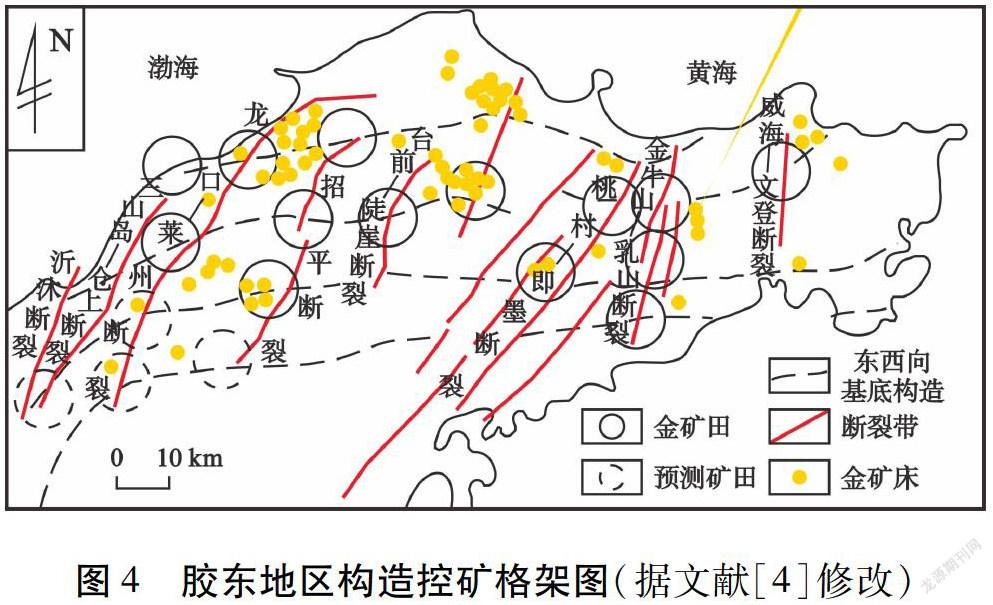

区域发育北东向深大断裂,自西向东形成三山岛—仓上、龙口—莱州、招平、台前—陡崖、桃村—即墨、金牛山—乳山、威海—文登7条断裂。近东西向基底构造与晚期北东向构造交汇处,是胶东金矿集区重要的金、铜、钼等多金属成矿地段[2]。区域成矿条件优越,已发现超大型、大型典型金矿床有三山岛金矿床、焦家金矿床、台上金矿床、大尹格庄金矿床、笏山—西陡崖金矿床、金青顶金矿床等。

2 研究区地质特征及构造解析

2.1 研究区地质特征

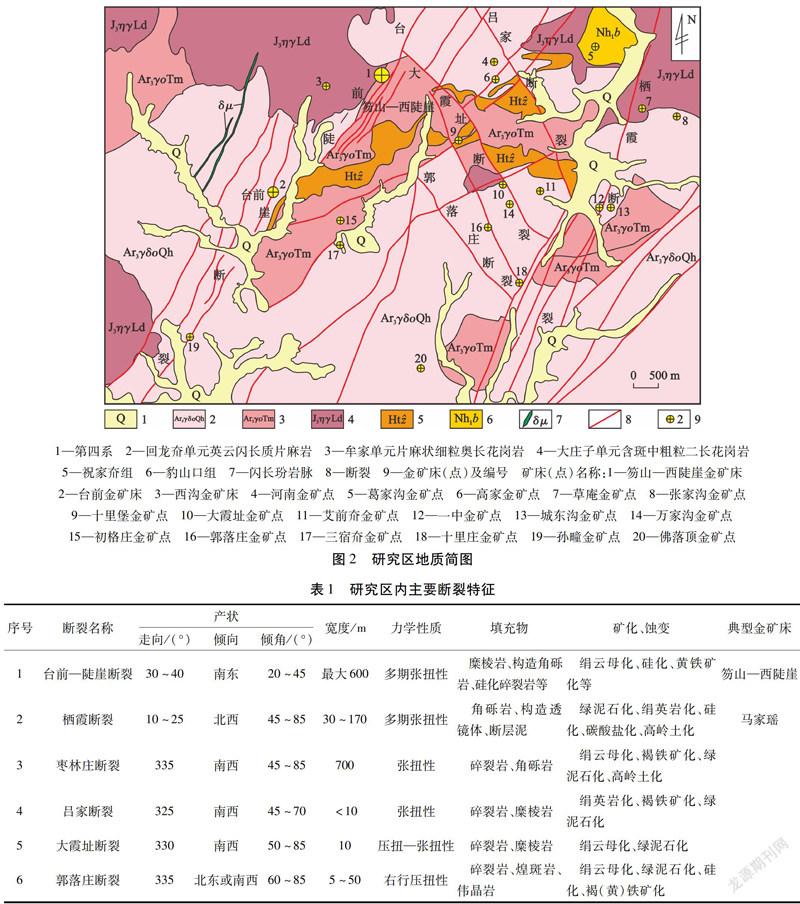

研究区内地层总体呈北东向展布(见图2),出露地层主要为粉子山群祝家夼组(Ht)黑云变粒岩、长石石英岩,为一套遭受绿片岩相—低角闪岩相变质的碎屑岩—泥岩—碳酸盐岩建造,受一系列北东向断裂右行错断,岩石支离破碎,很不连续。在研究区北部有少量蓬莱群豹山口组(Nh1b)板岩出露,呈明显层状、互层状产出。此外,沿河道、沟谷分布第四系(Q);研究区内岩浆岩十分发育,多呈岩基、岩株状产出,主要出露新太古代栖霞序列回龙夼单元英云闪长质片麻岩(Ar3γδοQh)、谭格庄序列牟家单元片麻状细粒奥长花岗岩(Ar3γοTm),以及中生代玲珑序列大庄子单元含斑中粗粒二长花岗岩(J3ηγLd),中生代花岗岩是区内的主要赋矿围岩。研究区内断裂极为发育,不同时期、不同产状、不同规模的断裂遍布研究区,按走向主要分为北北东向、北东向及北西向3组(见表1),各断裂均发育不同程度的矿化、蚀变。其中,台前—陡崖断裂和栖霞断裂为区域性断裂,栖霞断裂仅在研究区东部边缘局部出露,台前—陡崖斷裂纵贯整个研究区,为主要成矿断裂,沿断裂已发现多个金矿床(点)。

2.2 构造解析

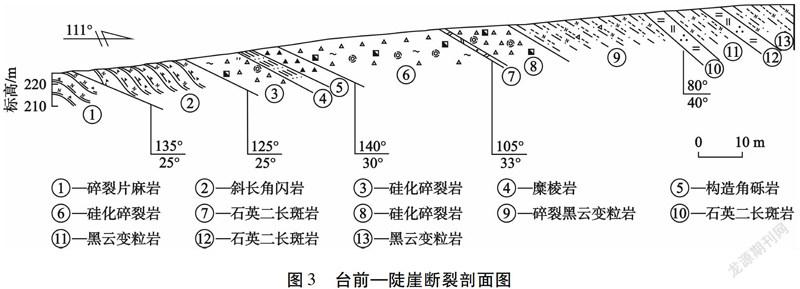

台前—陡崖断裂纵贯整个研究区,走向30°~40°,倾向南东,倾角20°~45°,目前研究区内发现该断裂最大宽度约600 m,局部膨胀收缩、波状起伏明显,断裂面往往沿各种岩体接触带或其附近分布,下盘发育北东向次级断裂和少量近东西向次级断裂。该断裂内主要发育糜棱岩、构造角砾岩、硅化碎裂岩等(见图3),蚀变发育硅化、绢英岩化、黄铁矿化、褐铁矿化、绿泥石化、高岭土化等。该断裂具有多期构造活动叠加改造特征,早期以韧性变形为主,主要形成灰绿色糜棱岩和硅化碎裂岩;中期显示为张性,主要标志是断裂内的构造角砾成分主要是早期的糜棱岩及部分围岩;晚期则具有明显的压扭性特征,形成大量灰白色糜棱岩和硅化碎裂岩,局部有早期产物残留的透镜体[3]。

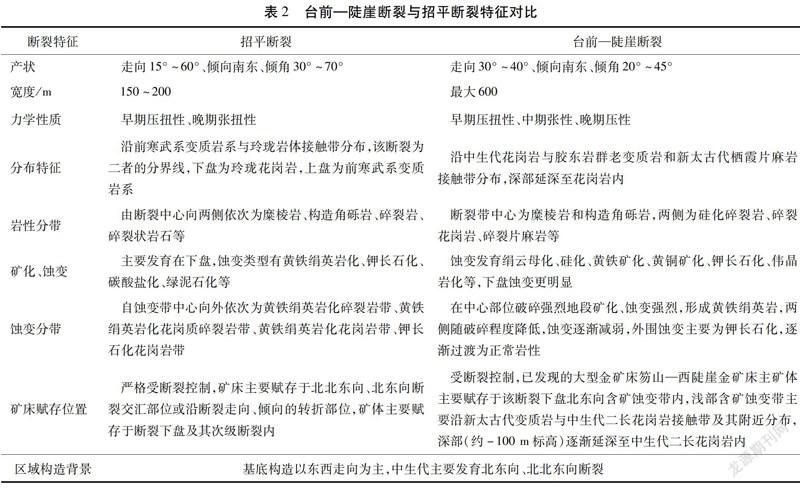

区域断裂平面分布特征显示,影响区域成矿的断裂均呈北北东向或北东向展布(见图4),自西向东依次分布有三山岛—仓上、焦家、招平、台前—陡崖、桃村—即墨、金牛山—乳山等断裂。呈北东向展布的台前—陡崖断裂与三山岛—仓上断裂、焦家断裂、招平断裂呈近于等间距排列,显示出统一构造应力场下刚性块体受横向挤压横断的动力学特征,揭示台前—陡崖断裂具有同期成矿的构造活动特点[3]。台前—陡崖断裂展现的构造特征也显示出其与胶东地区其他控矿构造具有相似性。通过与招平断裂进行对比(见表2),台前—陡崖断裂具有与招平断裂相似的构造特征和成矿背景。因此,台前—陡崖断裂应同样具有导矿、控矿、赋矿属性,应为台前地区控矿构造。

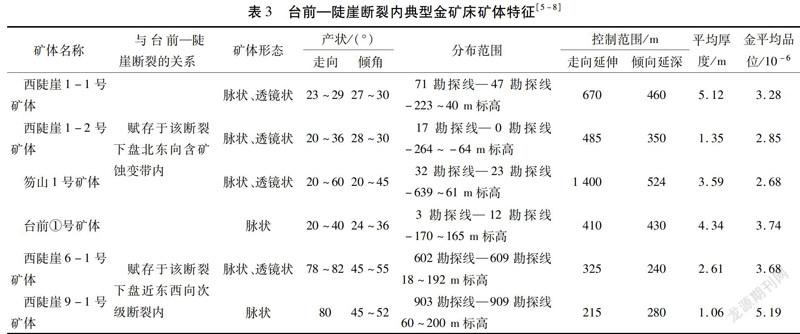

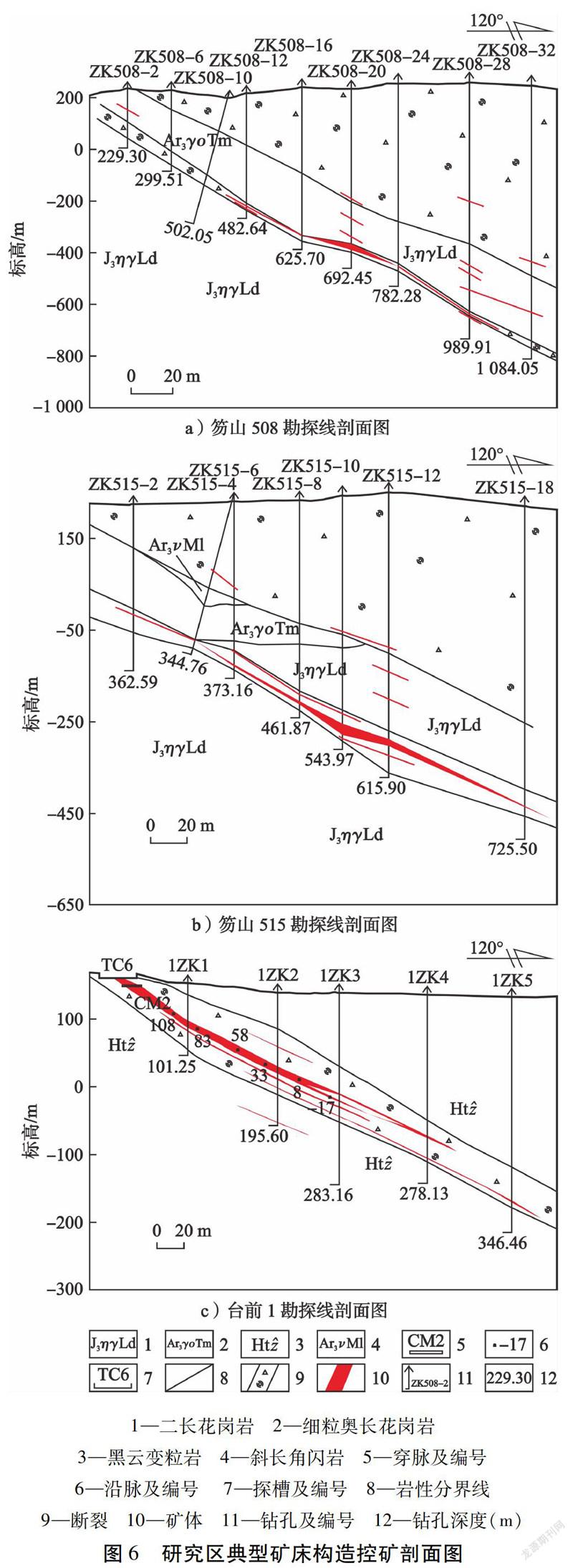

3 典型矿床构造控矿分析

台前—陡崖断裂为研究区主要的控矿、容矿构造,断裂内热液矿化普遍发育,沿断裂已发现多个矿床(点)。其中,典型金矿床为台前金矿床和笏山—西陡崖金矿床。矿体主要赋存于台前—陡崖断裂下盘北东向含矿蚀变带内,台前金矿区位于笏山—西陡崖金矿区沿台前—陡崖断裂走向延伸的南西部(见图5)。此外,西陡崖6-1号、9-1号矿体则赋存于该断裂下盘近东西向次级断裂内。通过前期的找矿勘查工作,总结矿体富集主要有以下几点特征:①主矿体走向与台前—陡崖断裂走向基本一致(见表3);走向上,矿体形态多呈脉状、透镜状,具尖灭再现、分支复合特征;②矿体多位于台前—陡崖断裂下盘中生代二长花岗岩与老变质岩接触带附近的中生代二长花岗岩内发育的断裂内;③多为隐伏矿体,地表矿体沿走向未出露或出露规模较小、不连续,深部矿体沿走向延伸较大;④矿体倾角与台前—陡崖断裂倾角基本一致,且深部矿体延深倾角随台前—陡崖断裂倾角变化局部变缓或变陡(见图6),矿体在倾向上多呈脉状、透镜状,膨胀狭缩、分支复合、尖灭再现的特点更为明显;⑤矿体倾角由陡变缓处矿体厚度增加,品位提高;⑥中生代二长花岗岩与新太古代变质岩系接触带附近,当有断裂通过时,该处矿体厚度变大、品位提高或有多条平行矿体产出。

4 成矿规律

4.1 成矿地质作用

结合研究区内典型金矿床——笏山—西陡崖金矿床成矿特征,认为成矿环境、构造背景、矿化、蚀变是成矿的重要要素,岩石结构、岩石类型、成矿时代、控矿构造等为必要要素(见表4)。

研究区内典型金矿床为中低温热液型金矿床,出露主要岩性为二长花岗岩,呈中细粒—含斑—斑状—粗斑结构,初步判断与金成矿作用相关的成矿地质体为玲珑岩体[2-3,9]。

研究区内主要成矿构造为台前—陡崖断裂,该断裂带发育在玲珑岩体与栖霞英云闪长质片麻岩接触带附近,岩石组合为糜棱岩、构造角砾岩和硅化碎裂岩等,具有舒缓波状,压扭性特点。

研究区内蚀变主要为钾长石化、绢英岩化、硅化、碳酸盐化等热液蚀变,矿石类型主要为破碎带蚀变岩型。研究区内蚀变-矿化事件时序为:钾化→绢英岩化/硅化/石英硫化物脉→方解石脉。在主干断裂下盘,由断裂向外其蚀变类型为绢英岩化、硅化、钾化,受主干断裂下盘的次级断裂控制,在远离主干断裂的花岗岩内亦发育脉状绢英岩化和脉状硅化[2-3,9]。

4.2 成矿规律

研究区经历了中生代复杂成岩成矿演化过程,形成了一系列中小型金矿床。金矿床的形成往往受多种因素控制,反映其时空分布无不受区域性构造和岩浆岩侵入活动制约。通过综合分析胶东地区主要岩体和金矿床的同位素年龄数据,认为胶东地区金成矿作用明显集中于115.0~122.5 Ma[10-11]。在空间分布上,蚀变、矿化分带往往与构造分带协调对应,呈现三位一体特征。

4.2.1 控矿规律

研究区侵入岩、构造两大因素对金矿床类型及分布的控制显示出明显的规律性。

1)玲珑、郭家岭岩体对金矿床的控制明显。绝大多数金矿床分布于这两大岩体的周边及内部,即使未直接分布于其内,也与岩体的距离不远:栖霞金矿床分布于栖霞片麻岩内,但距离北部郭家岭岩体并不远[12];笏山—西陡崖金矿床直接赋存于玲珑岩体内,显示了玲珑、郭家岭岩体对金矿床形成的整体控制作用。

2)区域上,北东向断裂对金矿床的控制作用非常明显。金矿床赋存于北东向断裂内,且多数位于断裂下盘,具有大断裂控制大型金矿床,中、小型断裂控制中小型金矿床的特点。台前—陡崖断裂控制着研究区内笏山—西陡崖金矿床及台前金矿床的分布,次级断裂内仅赋存小型金矿床或金矿(化)点。

4.2.2 矿床空间分布与变化规律

区域上,北东向断裂叠加在近北西向基底压性构造之上,北东向断裂成矿前经历了左行压扭作用,成矿期经历了右行张扭作用,成矿后又经历了左行压扭作用[12]。因此,金矿床(点)在区域分布上表现出南北成带、东西成行、交汇集中成片的分布规律。研究区内金矿床在空间分布上,主要分布于玲珑岩体和栖霞片麻岩接触带的台前—陡崖断裂中。金矿床在空间分布上与玲珑岩体关系更为密切。

4.2.3 矿体产出规律

1)矿体的侧伏规律。由于受成矿时右行张扭性控矿构造控制,研究区内矿体普遍延深大于延长,产状基本一致、受断裂控制的矿体侧伏方向具有一致性:笏山—西陡崖金矿床与台前金矿床受走向北东、倾向南东的断裂控制,矿体呈现向南西侧伏的现象[2-3,9]。

2)矿体赋存在控矿断裂的引张扩容段。平面上,断裂走向方位角增大地段是适宜成矿物质富集的引张扩容空间[2,9];断裂交汇处、主断裂分支复合处是成矿的有利部位,其中靠近主干断裂的位置更有利于矿体的赋存。剖面上,断裂倾角变化部位常形成厚大矿体。

3)矿体尖灭再现、分支复合规律。笏山—西陡崖金矿区常见矿体有尖灭再现特点,是受断裂扩容空间及热液脉动式运移的影响形成的,更深层次原因是矿体赋存空间形态规模的不稳定性,一般来说是局部扩容空间矿体较为厚大,挤压空间则变薄甚至矿化中断[2,9,12]。因此,平面上沿矿体走向延伸方向出现矿化的强弱交替变化,矿体间形成无矿间隔;剖面上,受断裂应力性质及热液活动影响,矿体倾向深部延深上出现尖灭再现,形象地把这种成矿方式称为阶梯式成矿[11]。

4.3 找矿标志

1)构造标志:北东向、北北东向和北西向断裂,尤其是脆性断裂和韧性剪切带叠加部位是成矿的有利地带;台前—陡崖断裂是区域性导矿、控矿、容矿构造,在其下盘发育与主断裂大致平行的北东向及近东西向次级断裂是成矿有利地段。

2)岩性界面标志:在胶东地区,中生代二长花岗岩与金成矿关系极为密切,台前—陡崖断裂沿新太古代老变质岩和中生代二长花岗岩接触带及附近分布,已发现的典型金矿床位于接触带附近,是赋矿有利部位,中生代二长花岗岩内部及其外接触带复杂的脉岩高密集区,亦是成矿有利地段。

3)矿化蚀变标志:含矿蚀变带受构造控制,具多期性、分带性,蚀变强度由含矿蚀变带中部向两侧逐渐减弱;成矿前蚀变主要為钾化、青磐岩化,在构造外围形成一个庞大的面形含矿蚀变带,是金矿区外围的找矿标志;成矿期蚀变主要沿断裂分布,主要有硅化、绢云母化、黄铁矿化,三者往往组成黄铁绢英岩,是找矿的直接标志。

5 找矿预测

1)研究区内台前—陡崖断裂纵贯全区,台前金矿床和笏山—西陡崖金矿床为典型金矿床,已圈定的台前主矿体沿走向的北东部未封闭;同样,笏山主矿体沿走向的南西部亦未封闭。马疃地区位于台前、笏山—西陡崖金矿区之间,台前—陡崖断裂在马疃地区沿中生代二长花岗岩与古元古代粉子山群变质岩、新太古代栖霞序列接触带分布,地表断裂发育部位已发现矿化、蚀变现象,马疃地区与台前、笏山—西陡崖金矿区具有相同的成矿地质条件,具有很大的找矿潜力,可作为下一步找矿靶区。

2)台前—陡崖断裂与近于等间距排列的三山岛—仓上断裂、焦家断裂、招平断裂具有相似的动力学特征和构造层次性,是同成矿期构造活动形成的产物,而三山岛金矿区、焦家金矿区控制矿体标高均在-1 100 m以下[9,13],台前—陡崖断裂控制的笏山—西陡崖金矿区受矿权范围限制,现主矿体控制标高为-639~61 m,倾向延深未封闭;在笏山主矿体深部,马家疃地区508勘探线施工2个钻孔,均见工业矿体,控制标高约为-1 000 m,深部延深稳定,矿化、蚀变强烈,金品位具有变高的趋势[14];笏山矿权范围外,在主矿体532勘探线深部施工钻孔ZK532-32和ZK532-34,-700~-500 m标高见工业矿体,尤其在钻孔ZK532-34处矿体产状变缓,厚度变大、品位变高,且深部沿倾向延深矿体仍未封闭(见图7)。因此,台前—陡崖断裂深部具有很大找矿前景,笏山—西陡崖—马家疃段深部可能存在第二富矿带,亦可作为下一步找矿靶区。

3)目前,在台前—陡崖断裂下盘发现含矿蚀变带严格受北东向次级断裂控制,产状与断裂产状一致。笏山—西陡崖金矿区发育规模不等的含金蚀变带数十条,成群出现,组成多个矿体群。发现的主矿体走向均为北东向,且均赋存于陡崖—台前断裂下盘约500~1 500 m。因此,在台前—陡崖断裂下盘约500~1 500 m是今后找矿的重要地段。

6 結 论

1)台前—陡崖断裂是研究区内主要的区域性断裂,与胶东金矿集区的招平断裂具有相似的构造特征和成矿背景,是重要的控矿和导矿构造,其下盘发育的北东向和近东西向次级断裂是矿体聚集赋存的有利位置。

2)研究区内金矿床受构造和岩性两大因素联合控制,台前—陡崖断裂及其北东向、近东西向的次级断裂是直接的找矿标志,台前—陡崖断裂与新太古代老变质岩和中生代二长花岗岩接触带交汇,也是台前地区重要的找矿标志。蚀变发育硅化、绢云母化、黄铁矿化及黄铁绢英岩化,对寻找金矿床具有重要指示意义。

3)马疃地区和马家疃地区找矿潜力较大,具有较好的找矿前景。马疃地区位于台前金矿区主矿体与笏山—西陡崖主矿体走向延伸之间,在该地区台前—陡崖断裂沿中生代二长花岗岩与古元古界粉子山群变质岩、新太古代栖霞序列接触带分布,且具有矿化、蚀变现象,成矿条件与台前金矿区和笏山—西陡崖金矿区相同。笏山—西陡崖金矿区主矿体深部延深至马家疃地区,经钻孔揭露矿体深部延深较稳定。在今后的金矿勘查中应加强对马疃地区和马家疃地区的勘查工作。

[参 考 文 献]

[1] 倪振平,田京祥,王来明,等.山东省重要矿产区域成矿规律[M].济南:山东科学技术出版社,2016.

[2] 丁正江,孙绪德,吴凤萍,等.山东省栖霞矿田金矿成矿规律及中深部找矿方向研究报告[R].烟台:山东省第三地质矿产勘查院,2015.

[3] 肖东石,谢军民,孙伟清,等.山东省栖霞市陡崖—台前断裂带金矿成矿研究及找矿效果[R].烟台:山东省核工业二七三地质大队,2013.

[4] 宋明春,徐军祥,王沛成.山东省大地构造格局和区域地质构造演化[M].北京:地质出版社,2009.

[5] 廖小明,谢军民,康桂铭,等.山东省栖霞市笏山矿区金矿详查报告[R].烟台:山东省核工业二七三地质大队,2012.

[6] 曹铁生,刘冬生,谢军民,等.山东省栖霞市台前矿区深部金矿详查报告[R].烟台:山东省核工业二七三地质大队,2011.

[7] 曹铁生,史宏江,康桂铭,等.山东省栖霞市西陡崖矿区1号矿带金矿详查报告[R].烟台:山东省核工业二七三地质大队,2012.

[8] 史宏江,徐怀峰,赵亚斌.山东省栖霞市西陡崖矿区6、9号带金矿详查报告[R].烟台:山东省核工业二七三地质大队,2010.

[9] 丁正江,孙绪德,戴金和,等.山东省栖(霞)、蓬(莱)、福(山)地区金及多金属矿成矿规律及成矿预测研究报告[R].烟台:山东省第三地质矿产勘查院,2014.

[10] 孙丰月.胶东中新生带区域构造演化与成矿[J].长春地质学院学报,1994,24(4):378-384.

[11] 姚凤良,刘连登,孔庆存,等.胶西北部脉状金矿[M].长春:吉林科学技术出版社,1990.

[12] 王来明,田京祥,倪振平,等.山东省金矿资源潜力评价成果报告[R].济南:山东省地质调查院,2011.

[13] 田京祥.山东省找矿突破战略行动深部找矿进展报告[R].济南:山东省地质科学研究院,2017.

[14] 史宏江.山东栖霞马家疃金矿区地质特征及找矿前景分析[J].山东国土资源,2016,32(10):5-11.