交通多元化对大学城“孤岛化”的影响效应研究

2020-09-10窦茜茜侯晓静宋佳璐

窦茜茜 侯晓静 宋佳璐

摘 要:大学城“孤岛化”现象已成为影响城市可持续发展的重要问题,其中交通方式是影响大学城对外联系的重要因素之一。本文以济南长清大学城为例,通过实地考察、问卷调查和访谈等方法,探讨了大学城的交通多元化发展,并考察了交通多元化对大学城孤岛化的影响效应。研究发现:(1)长清大学城的交通基础设施近年来有了较大发展,出现了共享交通工具、地铁等新的出行方式,交通方式日益呈现多元化。(2)但是现有各种交通方式仍然存在相关问题,使得其对大学城孤岛化的影响效应有限,大学城与外界的人员信息交流仍然没有太大改善,城内居民对现有交通状况满意程度较低。(3)长清大学城可通过优化公交车和校车运营、多种交通工具联动等方式完善交通,提升交通多元化的作用,使之进一步改善大学城孤岛化。

关键词:大学城;孤岛化;交通;济南;长清

中图分类号 :K901.2 文献标识码: A

0 引言

大学城是大学发展到一定阶段后形成的高等教育现象。大学城的起源可以追溯到西方近代意义上大学的产生[1],其概念最早由英国的奥隆索提出[2]。20世纪90年代中国借鉴国外大学城发展的成功经验,开始引介和发展大学城,在高等教育体制改革的进一步催化下,掀起了大学城建设的浪潮[3]。1999年开始建设的东方大学城是中国大学城建设的开端。后经数十年的发展,中国大学城的数量不断增加,到目前为止,数量达到六、七十座,如上海松江大学城等。

国外学界对于大学城的研究相对来说比较丰富,大多侧重于大学城本身的类型特点[4]、大学城校园的功能作用[5]和大学生成员社会行为研究[6]等。Daneri则强调了学生在大学城可持续发展变革中的重要作用[9]。此外,对大学城的研究还指向如何实现与社区的融合、社区经济文化的建设、与社区的互动发展等方面。代表性研究有Whalen等人利用probit模型探索個体、邻里和建成环境变量之间的关系及其对社区感知的影响[7];Mapes等人以俄亥俄州肯特市重建为例, 说明了大学和城市的伙伴关系,指出通过大学城社区的建设加强城市与大学的关系[8]。不过,对于大学城的交通规划方面,国外的相关研究较少。

20世纪90年代后,随着大学城建设热潮的兴起,国内学界对大学城研究不断增多,主要方向包括:大学城建设布局的选择[10]、大学城的空间模式类型、大学城的功能特点[11]以及建成后对于所在城市的影响,以及大学城与周边城市的相互作用、大学城如何实现可持续可发展等。如肖玲以广州大学城为例,探究了影响其布局的区位因素,分析了大学城在改善城市空间结构和促进城市经济发展方面的作用[12-13]。王成超将大学城空间模式概括为城市边缘区、卫星城、城内城三种类型,从城市规模、地域形态、基础设施完善程度等方面研究了影响大学城空间模式的因素[14]。任春洋分析了国内部分大学城的土地利用布局,探讨了新开发大学城周边地的土地利用空间布局模式[15];李昌霞等研究发现大学城发展对现代服务业以及区域工业化等有积极影响[16]。陈红梅等人提出中国大学城的规模递增效应,对城市经济发展具有聚集和辐射作用[17]。

同时,国内有关大学城交通方面研究近几年也进行的如火如荼,既有研究主要围绕大学城公交体系建设、周边公路交通建设、大学城整体交通规划或某种交通方式展开。如何韶瑶等人在空间句法理论下,分析了大学城的路网结构和区域内的重要节点,对大学城交通网络展开综合评价[18]。李元青等人通过实地调研,认为需加强西安西部大学城周边公共交通建设,降低大学城和城市边缘区的通勤成本,实现二者的协调、整合[19];熊晓冬等人在绿色交通概念指导下,提出建设以公共交通、步行和自行车交通为主导,方便、快捷、多层次的公共交通系统[20];王昊根据西北农林科技大学校园交通路线分布体系,建立了交错的“梳齿形”网络状的步行系统和车行系统,保证在各类交通既不互相干扰前提下满足不同出行需要[21]。

可以看出,相关研究多集中于大学城的空间模式、功能特点及影响效应方面。对于大学城交通体系的研究,集中在交通规划应用层面,多分析具体交通网络的设置和交通线布局。对于近年来出现的新型交通方式(如共享交通)的发展和影响,以及大学城交通体系与大学城对外联系的关系等方面,相关研究涉及较少。实际上,地处远郊的大学城如同远离大陆的孤岛,因经济水平低、基础设施落后、交通不完善等状况而渐渐暴露出与市中区连接效率低下的弊端。本文用“孤岛化”一词来概括这种现象。因此,对于多元交通的发展为大学城学生和居民出行带来的实际影响,以及交通多元化对大学城“孤岛化”的影响,还需要进一步探讨。

1 研究区域和研究方法

1.1 研究区概况

长清大学城2003年始建,中心地域规划用地13 km2,建筑面积695万m2,主要承担文化娱乐、体育医疗、商业金融、行政办公和居住等功能。定位为山东省高级人才培养基地、科学研究和信息交流以及创新创业的城市新区,是济南市西部片区的经济、文化、教育、科研中心。2005年,山东师范大学成为首个入驻长清大学城的高校。经过十几年的发展,目前已有12所高校入驻(图1)。

除以高校为主的人才培养与科研创新功能区之外,大学城还包括以购物娱乐为主的商业街以及休闲为主的大型公园园博园。交通方面,近年来大学城内的公交线路数量逐渐上升,共享交通工具入驻大学城。地铁1号线于2019年4月1日建成运行,但交通网络仍未实现区域的全覆盖。医疗方面,大学城内的三甲医院尚未建成,距离大学城最近的二甲医院是济南市立五院。距离最近的长清区人民医院也有7公里的路程,使大学城内学生和居民在应对突发疾病时难以及时有效地解决。

大学城内的居民区主要有园博园附近的常春藤小区等。居民由高校学生、长清区居民和高校教师组成。其中,长时间居住于学校的在校大学生占了很大比重。

1.2 研究方法

为了分析大学城交通方式的发展以及新型交通工具出现对大学城居民的影响,以及对大学城孤岛化状况的改善,本研究主要采用了问卷调查法、访谈法等,以大学城内学生和居民作为调查对象,通过分析其对大学城现有交通的满意程度、出行特点、居住地周边交通便利程度以及对未来大学城交通发展的期望,结合网络信息收集,研究大学城建成之初与如今交通发展情况,以及与之相对应的不同时期大学城的孤岛化状况。

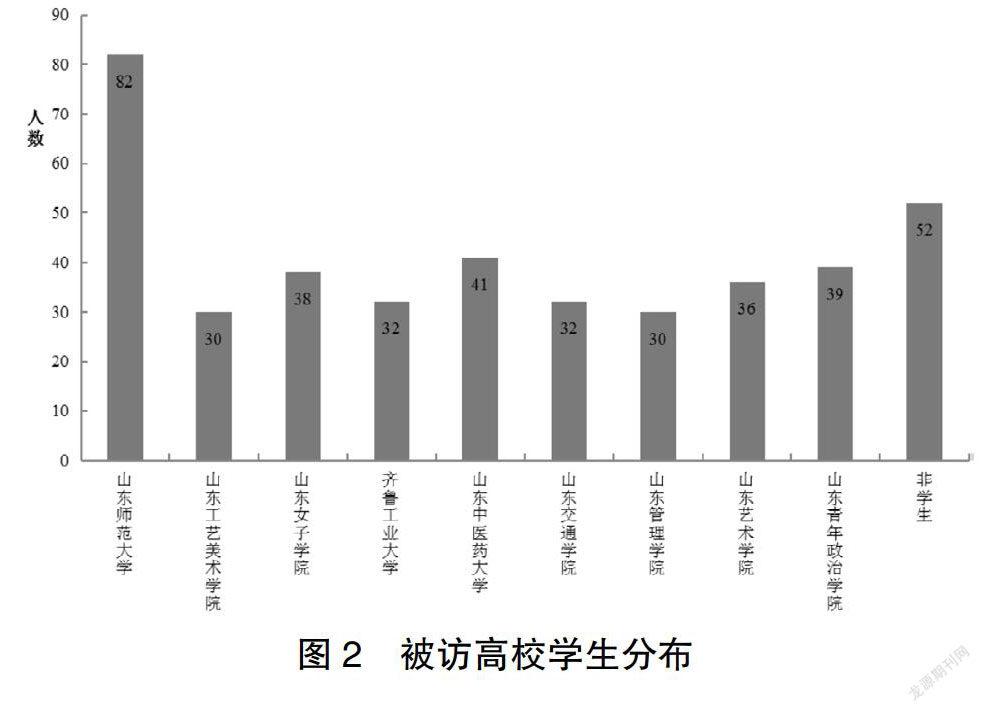

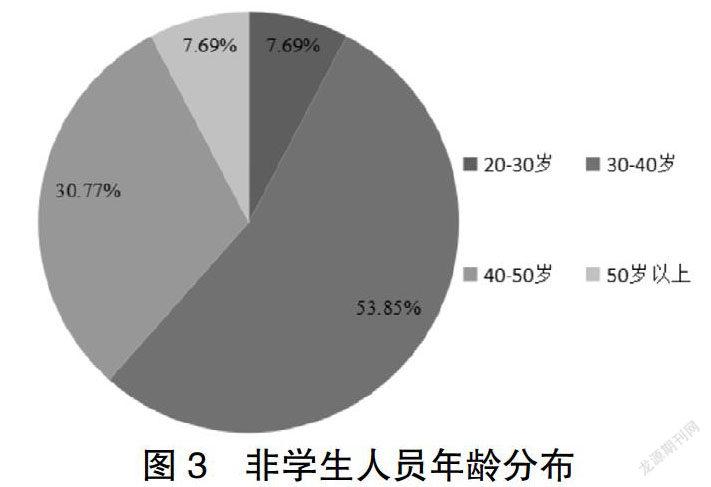

其中,问卷调查采取线上线下相结合的方式。问卷内容主要围绕大学城居民进出大学城的频率、乘坐交通工具的选择、交通工具的花费以及居民对于大学城交通存在的问题和建议等方面。问卷在大学城内随机发放,共发放470份,收回431份,其中有效问卷412份,有效率为95.6%。调查对象包括大学城内8所高校学生及大学城居民(图3)。

2 大学城的交通基础设施发展历程

2.1 大学城发展初期的交通基础设施

大学城建成之初,交通基础设施还未足够完善,呈现出交通路线较少,交通工具以及居民出行可供选择的交通方式单一的特点。除了私家汽车以外,既有城市交通体系下的交通工具以公交车、出租车为主。

公交车方面,起初途径大学城的公交线路主要有9条,通过调查大学城各公交线路(表1)可以发现:(1)大学城内大部分公交车运营时间较短,为大学城内居民晚间出行造成不便。(2)与其他地区相比,途径大学城的公交线路较少,多条公交线路是2019年刚刚开通的,有的还仅仅处于试运营阶段。(3)由公交线路的总站数和大学城内包含的站数比较看来,在大学城中乘车站点数少,公交并未形成网络覆盖全区域的公共交通网。(4)公交车发车频率并不统一,部分公交车存在60分钟的较长候车时间,且在寒暑假发车频率也存在差别。

出租车作为大学城居民另一种重要的出行工具,具有速度快、舒适度高以及较为灵活的优点。但由于政策限制,導致了部分司机拒载或者不打表、按人头收费,黑车层出不穷,超载现象严重。通过对在校大学生以及居民等的调查,人们对于出租车的看法有所不同。大部分居民在出行时较少选择出租车。

由此可见,大学城成立之初,交通方式比较单一,导致居民出行可选择的交通方式较少,出行时间较长。

2.2 大学城的交通多元化发展

近年来,随着大学城的发展,交通基础设施也在日益完善。这不仅方便人们出行,对于大学城与周边以及市区的联系产生重要影响。首先,大学城交通多元化表现为原有交通方式有了一系列新发展。实地调查显示,在近十年的发展过程中,公交线路的数量增加,路线覆盖面积逐渐扩大,便利的居民也日益增多,而地处长清郊区的长清大学城的居民也享受到了公交带来的便利。据统计,仅2019年一年,新开通的公交线就有4条。多条公交线路直接连通大学城与中心城区,站点分布较为合理。

同时,基于近年来信息技术的发展和科技水平的提高,大学城出现了诸如共享单车、地铁等一系列新型交通工具。长清区在2017年开始投放共享单车,其后,共享电动车和共享汽车也逐渐出现。共享交通工具具有经济方便、灵活性强、受众广的特点。

2019年,济南地铁1号线正式开通运营,大学城在其辐射范围之内。地铁的高速、便捷、舒适等吸引了一批乘客。其站点之一的济南西站,可以与济南西站动车实现站内换乘,为来往大学城的人提供了一种新的出行方式,吸引了更多城外的游客前往大学城,尤其是为大学城学生返乡提供了一种更为便捷的方式,增强了大学城与外界的联系,利于大学城孤岛化的改善。

3 交通多元化对大学城孤岛化的影响效应

3.1 原有交通方式的新发展对大学城孤岛化的影响

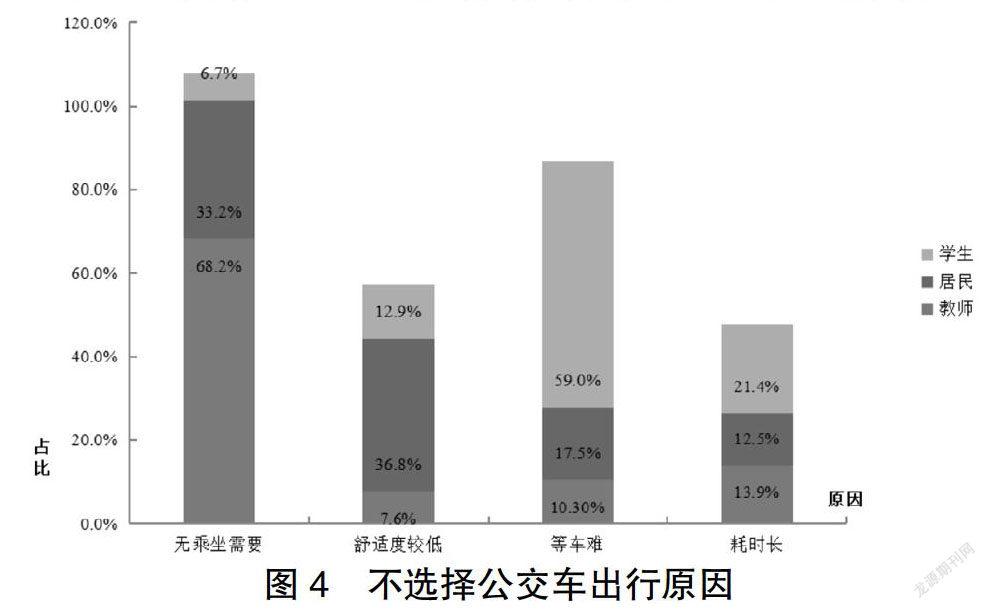

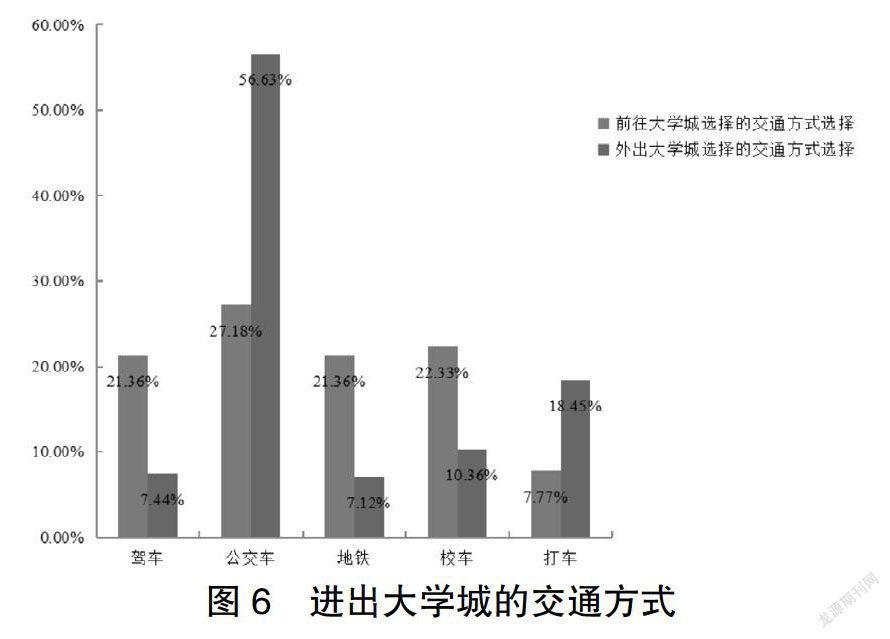

调查显示,尽管交通方式日益多元化,公交车仍是进出大学城最常用的交通方式。不过,从大学城居民的态度来看,即便公交线路有所增加,但如果有其它选择仍不会乘坐公交车。原因大多集中于公交车舒适度低、等待时间长以及路上花费时间较长等(图4)。在这种情况下,学生成为使用公交车的最大群体。但学生日常以上课为主,外出时间多集中在晚上等空闲时间,部分公交车已处于停运状态。也正因如此,当学生在空闲时间集体出行时,班次较少的公交车难以承担巨大的客流量,这也导致了部分学生选择其他的出行方式。可见现有情况下,公交车对于优化大学城居民的出行产生了一定影响,但因上述多种原因,实际产生的影响并不大。

由此可见,公交车这一交通方式仍存在一些问题。第一,大学城公交运行时间较短。而相比之下济南市区已在构建零点公交线网的基础上推出24小时运行线路。第二,公交拥挤。调查显示,学生进出大学城所选乘的公交车路线较为集中。加之上述提及的学生因出行时间受限外出相对集中,更加加重了这些路线的拥挤程度。第三,城际公交站点设置少,两站相距较远。多条公交路线存在相邻站点通行时间超过半小时的现象,单站的里程较远。

对于出租车来说,一方面,交通管理局等部门加强了对出租车的系统管理,不断完善城市出租管理机制,同时出台相关政策打击不打表宰客现象。另一方面,滴滴出行软件的推出和运营,使人们可以借此平台预约打车。但是仍存在不少问题。调查发现,大学城居民乘坐出租车较少,大部分是高校学生。因此,黑出租现象在各高校门口猖獗。由此看来,出租车对于大学城孤岛化状况的改善存在两面性。

3.2 新型交通方式对大学城孤岛化的影响

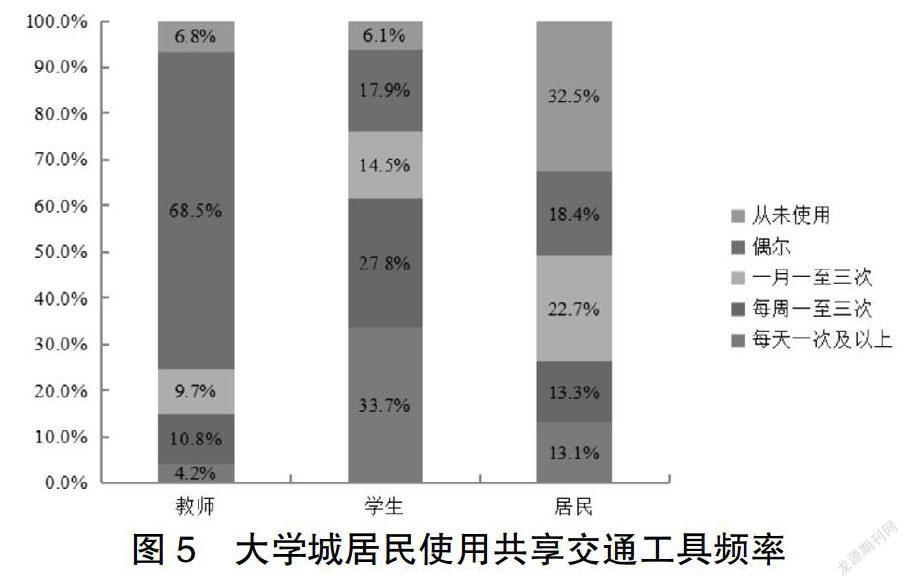

调查显示,大学城居民使用共享交通工具频率较高(图5),45.87%的受访者曾利用其来往于大学城(路程中某一段使用),可见共享交通工具对于大学城的内外联系有着积极作用。

不过,尽管共享交通工具的使用人群不断扩大,但在发展的过程中也出现了一些问题。主要表现在部分共享单车的适用范围一再缩小。而共享电动车因涉及到挂牌、管理等问题,远不如刚出现时那样具有活力。至于共享汽车,自身在大学城投放数量较少,出行者不能随时根据需求使用。因此整个“共享家族”在大学城的对外联系中起到的作用不大。

地铁1号线为居民出行带来极大便,由大学城前往火车站耗时缩短到了50分钟左右。此外,地铁R1线沟通了大学城与园博园等旅游景区,提升了交通便利程度的同时大大增强了大学城居民、学生外出休闲游玩的意愿,进而提高了消费驱动经济发展的动力和地区影响力。总之,地铁低价、高速、高频次的特性在大大减少人们出行的时间和开销的同时提升出行了舒适度,为大学城居民提供了一种新型、便捷的出行选择,在联系大学城与外界及外界物资人员进入大学城起到积极作用。

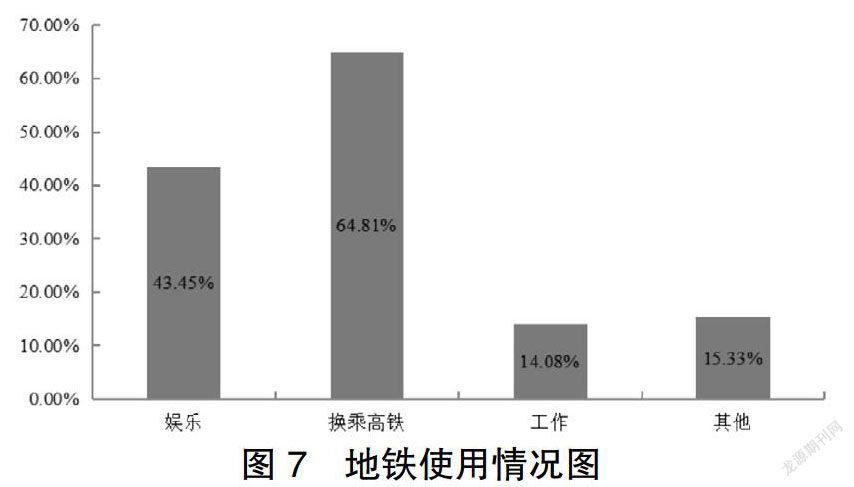

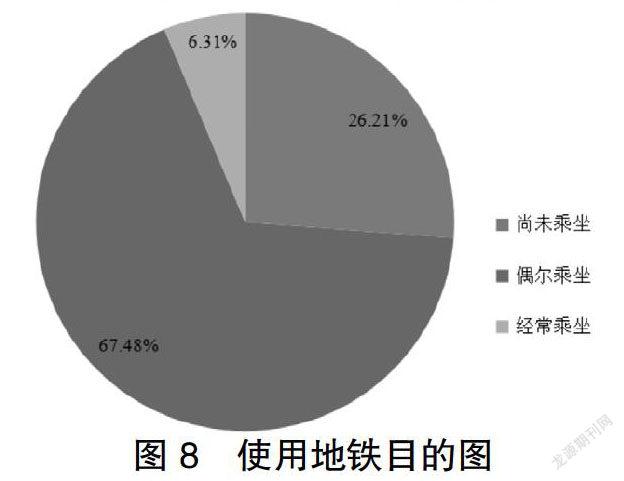

但调查显示,大学城内居民选择地铁外出的比例仅占到7%左右(图6),地铁的发展仍存在问题。首先是线路规划的问题。R1线虽串联了大学城组团、创新谷和西客站等重点区域,但仅仅围绕在城市外围,未延伸到济南市中心区。同时,调查中有26.21%的被调查者表示尚未乘坐过新开通的地铁1号线,仅6.31%的人表示经常乘坐(图7),可见整条线路的利用程度较低。其次,地铁利用度低带来的资源浪费现象逐渐显现。第三,地铁站的停靠点均比较偏僻。站点实则距离目的地还有相当一段距离。由此可见,地铁虽对联系大学城内外起到积极作用,但整体对大学城孤岛化的改善并不大,其作用有待于进一步提高。

4 结论与讨论

通过本研究发现,尽管交通多元化发展对缓解大学城的孤岛化状况产生了一定作用,但总体而言影响不大,仍然存在相关问题需要解决。为此,基于研究现状及居民意愿调查,我们给出以下建议:(1)针对公交车,首先需要提高发车频率,同时延长公交车运营时间以减少因乘客集聚而导致的乘车难情况;其次,增添短途的公交车,加强大学城与距离较近地区的联系。(2)对于校车而言,灵活校车的发车时间;增加班次;固定时间开通游客专享的班次,加强大学城内外的联系。(3)对于共享交通工具,要将其与其他交通方式相结合来提高作用。(4)加快地铁线路的网络化建设。各线路间相互联系,加强大学城与外界尤其是中心城区的联系,满足居民出行需求,形成网络。(5)大学城孤岛化的解决也不能仅仅依靠交通发展还需发挥大学城自身所具有的人才优势,发展区域特色,提高区域竞争力和对外界资源人才的吸引力,更好地与交通多元化配合起来,最终改善大学城孤岛化。

参考文献:

[1]俞建伟.国外大学城概览[J].比较教育研究,2002,38(10):

40-44.

[2]许学强,周一星,宁越敏.城市地理学[M].北京:高等教育出版社,1997.

[3]张勇强.对“大学城”建设热潮的思考[J].城市发展研究,2002,9(02):47-50.

[4]Gumprecht B.The American College Town[J].Geographical Review,2010,93(01):51-80.

[5]Gumprecht B.The campus as a public space in the American college town[J].Journal of Historical Geography,2007,33(01):72-103.

[6]Liao T F ,Rule A ,Ardisana R ,et al.Social Behavior in Public Spaces in a College Town[J].Journal for Spatial & Socio Culturaal Development Studies,2012,50(01).

[7]Mapes J ,Kaplan D ,Turner V K ,et al.Building College Town: Economic redevelopment and the construction of community[J].Local Economy,2017,32(07):601-616.

[8]Whalen K E ,Paez A ,Bhat C ,et al.T-communities and Sense of Community in a University Town: Evidence from a Student Sample using a Spatial Ordered-response Model[J].Urban Studies,2012,49(06):1357-1376.

[9]Daneri D R ,Trencher G ,Petersen J.Students as change agents in a town-wide sustainability transformation: the Oberlin Project at Oberlin College[J].Current Opinion in Environmental Sustainability,2015,16(10):14-21.

[10]何志軍,钱检,黄扬飞.大学城的土地空间布局模式探

(下转第153页)

(上接第142页)

讨——以杭州大学城为例[J].规划师,2005,21(04):34-36.

[11]陈明星,查良松,金宝石,等.大学城(TCGIS)系统特点与功能分析[J].地球信息科学,2005,10(04):86-90.

[12]肖玲.大学城区位因素研究[J].经济地理,2002,22(03):

274-276.

[13]肖玲.大学城建设对广州城市发展的促进分析[J].地理科学,2003,23(04):499-503.

[14]王成超,黄民生.我国大学城的空间模式及影响因素[J].经济地理,2006,26(03):482-486.

[15]任春洋.新开发大学城地区土地空间布局规划模式探析[J].城市规划学刊,2003,47(04):90-92+94-96.

[16]李昌霞,肖勤,曾刚.上海松江大学城的建设对周边地区开发的促进作用[J].现代城市研究,2003,18(06):73-76.

[17]陈红梅,方淑芬.大学城的聚集经济效应分析[J].燕山大学学报,2006,44(06):557-560.

[18]何韶瑶,陈舒.基于空间句法的城市交通空间形态研究——以长沙大学城为例[J].湖南师范大学自然科学学报,2015,38(05):64-69.

[19]李元青,薛东前.大学城与城市边缘区协调发展研究——以西安西部大学城为例[J].地域研究与开发,2008,27

(05):36-39.

[20]熊晓冬,罗广寨,张润朋.基于绿色交通理念下的广州大学城交通规划[J].城市规划学刊,2005,49(04):88-92.

[21]王昊.弹性与共享:大学城规划[J].城市规划,2001,

25(09):76-80.

[22]于佳沛,陆丽,殷冠文.基于行为视角的大学城学生外出活动研究——以济南长清大学城为例[J].山东师范大学学报(自然科学版),2019,34(01):102-110.