普通高校制造类专业大类培养模式优化研究

2020-09-06李奥封志明董霖

李奥 封志明 董霖

摘 要 近年来,国内部分高校开始推行大类培养模式。通过对普通高校制造类人才培养过程的研究,发现部分高校存在专业分流时间选择不当、学生分流专业选择困难、培养节奏过快、教育模式改革不彻底等系列问题。针对主要问题进行分析,提出优化措施,旨在夯实制造类学生的学科基础,提高学生的专业素养,达到“宽口径、厚基础”的培养目的,且更加合理、科学地实施大类培养模式。

关键词 大类培养;制造类专业;普通高校;人才培养;导师制;通识教育

中图分类号:G642.4 文献标识码:B

文章编号:1671-489X(2020)03-0086-03

1 引言

自新中国成立以来,我国高等教育体制大致经过两阶段的演化,即:新中国成立之初效仿苏联的教育模式,以专业教育为主,着重培养应用型技术人才;改革开放后逐渐效仿欧美国家的通识教育模式,注重知识的宽度,培养高素质人才[1]。随着社会生产力水平的提高,社会对人才类型的需求提出新要求,故我国高等教育模式进行了相应的改革,目前以培養“宽口径、厚基础”人才为目的的“大类培养”模式被部分高校采用,预示我国高等教育或将进入新阶段。

2015年5月19日,国务院发布《中国制造2025》,指出,制造业是国民经济的主体,是立国之本、兴国之器、强国之基,国家要组织实施航天智能、绿色交通运输工具、高精密加工机床等一系列与制造业密切相关的重大工程[2]。到新中国成立100周年,我国制造业综合实力要进入世界前列,从制造大国转变成制造强国。高校应贯彻执行该文件,对我国制造业人才培养模式进行积极探索,制订相应的优化培养方案。

大类培养是指:学生进大学之初,没有选取或确定具体的专业,进入高考志愿所录取的大类学习,高年级时再分流——选择具体专业,进行专业学习[3]。这是高等教育在培养优秀人才道路上的又一次探索。大类培养模式最早仅有复旦大学、浙江大学、宁波大学等几所高校试行,近年来,全国不少高校逐渐试行,仅105所“211”高校中便已有65所引入大类培养模式[4]。川内的西华大学经过两届试点后,2019年部分机械类相关专业合并,进行大类招生。本文就目前制造类大类培养模式进行讨论,并提出优化的培养方案。

2 大类培养现存的主要问题

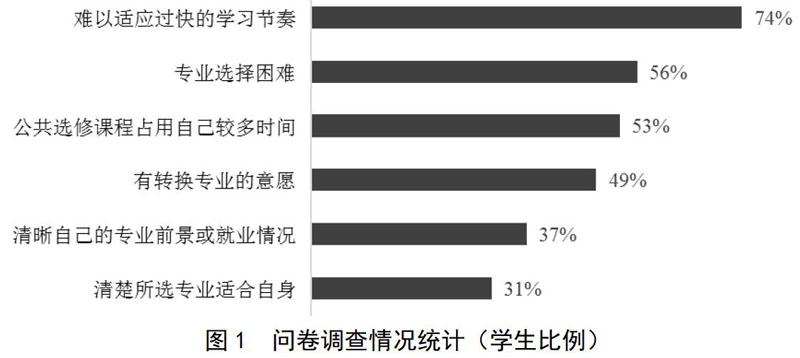

大类培养的目标是培养出“宽口径、厚基础”的人才,其不单单满足单一学科的要求,更能胜任多学科知识交叉的工作。笔者所在的西华大学西华学院早已全面实行大类培养模式,通过对34名2019级和44名2018级制造类学生的问卷调查(调查情况如图1所示),以及对国内普通高校大类培养模式的分析,总结出制造大类的培养模式目前存在的主要问题。

专业分流时间选定不当

1)分流时间过晚,易造成学生专业知识欠缺。院校分流时间普遍设置在大学一年级结束或大学二年级结束。笔者认为,分流时间设置在大学二年级结束或以后,属于“过通识教育式”培养。大学二年级结束甚至以后设置分流时间,剩余学习时间不足两年,学生在此期间要进行实习、毕业设计等一系列课下学习安排,故在课堂上系统学习专业知识的时间必将被压缩。且制造类知识难度系数普遍较高,因学习时间被压缩,势必会造成学生学习质量下滑;若压缩课程量,又会造成知识体系不够完善,或知识深度达不到本科毕业后用人单位的要求。故“过通识教育式”培养模式应当避免。

2)分流时间过早,通识教育阶段不充分,可能成为“伪大类培养”。若分流时间选择在大学一年级结束甚至大学一年级结束之前,此模式培养出来的人才为“真专业、伪大类型培养人才”,达不到“宽口径、厚基础”的培养要求,难以从事交叉学科的学习。传统专业培养模式一般都会设置一年的公共基础学科的课程安排,若大类培养模式在通识教育过程中与传统专业培养模式一致甚至略次,其将只会成为高校招生的噱头,高等教育事业仍然得不到较高的发展,多学科知识交叉的工作仍会缺少可胜任的人才。

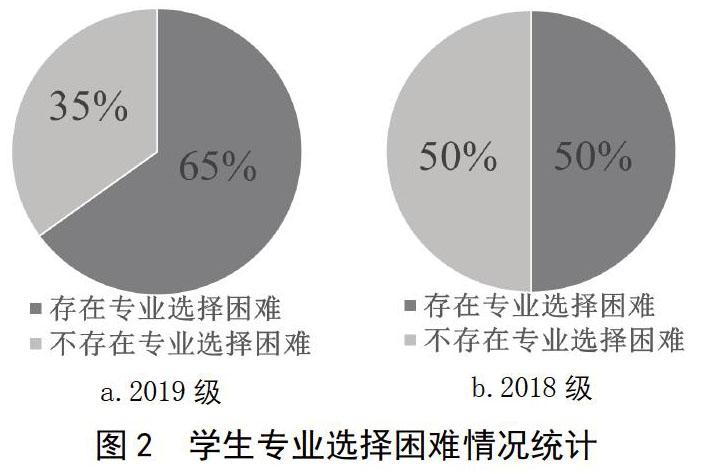

学生分流专业选择困难 分流选择困难,学生不知选择何种专业。调查对象中,如图2所示,65%的2019级制造类学生对后期专业的选择仍不清楚,50%的2018级制造类学生专业分流时感到很纠结。虽然大类培养培养人才的目标是“宽口径”,但现在就业市场和研究生单位的招收观念并未完全转变,不少单位招收时仍较为看重毕业证上所印发的具体专业项。不论是高考后的志愿填报,还是大类分流时的专业选取,不少学生会面临“什么专业前景较好?自己适合什么专业”等问题。在大类内部,专业涵盖及应用范围都较为接近,分流做选择时更加困难。

培养节奏过快 大类培养模式节奏过快,学生难以适应。在调查对象中,如图3所示,74%的制造类学生表示学习节奏过快。由于大类培养模式的人才培养目标为“宽口径、厚基础”,在通识教育阶段,势必会开设较多的公共基础学科课程或大类核心课程,以满足大类涵盖的所有专业的基础要求。故在通识教育阶段,学生课程任务较重,可能出现“畏难情绪”,从而影响后期的学业学习。近几年来,全国硕士研究生报考人数年年大幅上涨,从2015年的165万一路激增到2019年的290万[5],不少部门机构预测2020年全国硕士研究生报考人数可能接近或突破350万。考研学生普遍在大学三年级便着手准备研究生考试的笔试科目,大学一、二年级时有较多的课程,而后又投入紧张的考研之中,学习节奏明显变快,故部分学生有较重的心理压力。

改革不彻底 部分院校沿用专业教育模式的培养方案,课程增加,学生压力过大。在调查对象中,如图4所示,53%的学生表示校公选课过多,占用了自己大量时间。大类培养模式仍处于初级阶段,各高校的培养方案不尽相同。在制订培养方案时,不排除部分院校受到传统专业教育培养方案的影响,如传统培养方案中高校开设有一定数量的公共选修课,在学生顺利修得学分的前提下又能培养他们的兴趣。若学生课程任务较轻,要求学生进行适量选修是有益的决策;但若学生课程任务较重,他们的课程学分本足以毕业,若受传统培养方案的影响,要求学生必须选修够一定的公共选修课程,定会增加学生负担,不利于学生的健康发展。

由于制造类专业课程难度系数较高、大类覆盖面广,以上部分问题虽然是大类培养模式的共同问题,但在制造类人才培养过程中更为突出。

3 对制造类培养方案优化的几点建议

针对目前大类培养以及制造类培养中存在的主要问题,为达到“宽口径、厚基础”这一培养目的,科学地培养出新型制造类人才,提出以下优化方案。

合理设置分流时间 专业分流时间建议设置在大学的第三个学期结束。第三个学期末进行专业分流,可保证制造类专业学生受到充分的通识教育,达到“宽口径、厚基础”的要求;又避免了通识教育战线太长,影响或压缩后期专业教育的课程安排。学生分流前学习制造类专业的基础学科和与之交叉领域的基础学科,分流后主要进行专业学科的学习。

努力夯实学生基础 培养过程中应增加通识教育的广度和深度,严格按照“宽口径、厚基础”的培养目标进行人才培养和考核。由于我国普通高中教育要求严格,学生的生活与学习习惯和抗压能力在初入大学时较为优良,故通识教育阶段可增加課程门类和课程量,提升课程的考核难度。这样一方面可以更好地达到培养目标,另一方面为部分在大学里容易懈怠的学生敲响警钟:大学学习并不轻松,要努力学习知识扩充大脑,提高专业素养,去做合格的社会主义现代化事业的建设者,争取早日实现中华民族的伟大复兴。只有提高对制造类学生的要求,打造出过硬的本领,才能圆满完成“中国制造2025”以及“2035制造强国”的国家战略计划。

强调兴趣主导 高校应具包容性,要充分尊重学生依据自身兴趣做出的选择。在进行第二级专业分流时,学生的自主选择或将是其今后几十年的工作发展方向,高校尽量不要为学生分流设置严苛的障碍或考核要求。

制造行业的从业人员大多具有一腔热血,以“大国工匠”精神为指引,为把我国建设成为制造强国在不懈奋斗。当行业全体人员深爱这个行业并为这个行业不懈付出时,行业才会得到健康发展。

注重因材施教 毫无疑问,大类培养模式绝不适用于所有本科生,其安排的课程较多,要求学生具有一定的自主学习能力、浓厚的学习兴趣及较好的抗压能力。笔者认为,高校的培养模式不能“一棍子打死”,不能用简单的“好坏”的标准来作评判,因材施教才是最科学的培养方案。在制造大类的相关领域,既需要能解决多学科交叉问题的人才,又需要能在单一专业领域作出突出性成绩的人才。

在高等教育事业发展中,笔者的观点是:大类培养模式和传统专业培养方案并存、共同发展,大类培养模式采取“两级分流”。

第一级为“适应性分流”,在大学第二学期结束后便进行,分流目的是将不适合大类培养的学生或不适合此大类培养的学生分流到传统专业培养方案或其他大类中。

第二级分流为专业分流,即学生选择具体专业进入专业学习。

第一级分流可解决学生能力培养问题,第二级分流可解决学生兴趣问题。两次分流方案应以学生自主选择为主、课程考核为参照进行。由于制造类相关专业难度系数较大,部分学生无法达到课程要求,工作以后也很难胜任工作岗位,故采取合理的分流方案有助于学生发挥长处,避免短处带来的一系列问题。

推行本科导师制 导师是学生专业能力提高的指路人。不论是传统的专业培养方案,还是新型大类培养模式,学生中有一部分学习兴趣浓厚、潜力大、抗压能力较强的学生,本科学习对其来说较为轻松,他们往往想在某领域作出一定的成绩。若在学习过程中缺乏“高人”指引,他们容易成为“无头苍蝇”,很发挥出自我的真实水平,也就达不到一定的高度;若遇到伯乐,在本科阶段就接触到较为前沿的知识,他们在今后的发展道路上就更容易取得不错的成绩。社会、科技进步也主要靠这一部分人来推动。推行本科导师制,可以让通识教育阶段的学生尽早细致了解专业,在分流时做出较为符合自身实际情况的选择,也让其有了正确的奋斗方向,提高自身能力,今后为社会主义建设作出贡献。

制造类相关专业,有大量的实验室以及学科竞赛供本科生参与,如大学生机械创新设计大赛、全国工程训练综合能力竞赛、全国三维数字化创新设计大赛等,高校应充分利用这些资源,鼓励、引领学生参加。在实验及竞赛过程中,导师作整体指导,学生完成具体工作,可快速有效地提升学生的自主学习能力。实验、竞赛所获成果又可作为考核大类培养是否达到培养目标的标准。

4 结语

大类培养模式是我国高等教育事业发展历程中的又一次探索,高校要把握好时机,采取合理、科学的培养方案,为我国制造行业输送更多更加优秀的人才,为实现“中国制造2025”强国战略贡献力量。大类培养是一个较为笼统的培养概念,各高校应当以核心框架为基础,结合自身实际情况,融入高校特色,发挥自身所长,构建出科学、有效的培养方案,为实现民族的伟大复兴培养出社会主义建设人才。

参考文献

[1]马陆亭.本科教育模式的共性要素思考[J].苏州大学学报:教育科学版,2018,6(4):6-7.

[3]国务院.国务院关于印发《中国制造2025》的通知[DB/OL].[2015-05-19].http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/19/content_9784.htm.

[2]史伟,付月.大类培养背景下学生专业选择研究:以商科学生为例[J].现代经济信息,2016,16(11):448-449,451.

[4]杨精明.美国四研究型高校大类培养专业分流研究[D].贵阳:贵州师范大学,2015.

[5]王莹.2020考研进入倒计时,考研渐成“毕业刚需”?[J].记者观察,2019(28):80-82.一壶浊酒喜相逢,古今多少事