中小学微课内容分析研究

2020-09-06余宵

余宵

摘 要 通过对现有中小学微课课程研究成果和课程内容的整理分析与总结,提出面向中小学微课的分析工具,并分析与评析两个具体的微课课程,为以后中小学微课建设提出新的发展路线与思考方向。

关键词 中小学;微课;學习资源;认知时间分析;学习行动分析;内容维度分析;顺序材料匹配

中图分类号:G434 文献标识码:B

文章编号:1671-489X(2020)03-0051-03

1 引言

近年来,移动通信技术、社交媒体不断发展,生活学习节奏日益加快,个性化、碎片化学习不断冲击着原有的教学形态。同时,学习资源不断走向开放、共享和多元,在形态和内容上呈现碎片化、模块化、单元化的发展趋势,各种类型的“微”教学实践在国内外不断深化发展。中小学微课也越来越受到教师和学生关注与欢迎。

2 中小学微课课程

微课自被从国外引入以来,短短数年已取得相当程度的发展。研究从实践与理论两个方面看,深圳市自2010年开始在全市范围内征集优质课程,其中就有相当一部分为微课课例。自2010年起,截至2012年,佛山市的微课建设已取得一定成绩。首届全国中小学微课大赛的举办,使中小学微课参与者更加明确了中小学微课未来发展的方向。北京市与江西省以及其他地区的中小学微课建设取得一定成果,广大教师在微课建设中实践出很多方法,基于MOOC[1]和Moodle[2]的微课建设显示出微课已经深入融合各种课程平台。

在对中小学微课课程的研究中,刘晓[3]等分析了微课在中小学的应用现状及发展。首届中小学微课大赛以及相关微课资源网站的出现,极大激发了微课研究者的热情,加快了微课研究的步伐。李新宇[4]等分析了视听语言中影响中小学微课的因素。曾召文基于SWOT对中小学微课提出优化策略[5]。

研究从理论与实践两个层面可以看到国内在中小学微课建设与研究上取得一定进展。但在对中小学微课的分析中,大多关注课程的结果与形式表现、评价标准等,较少对中小学微课课程的具体内容进行分析。

3 中小学微课内容分析

中小学微课内容分析,根据中小学微课现状和中小学微课的相关研究,大致可以将微课从形式上分为短视频和可能配套的辅助材料两个部分。

首先对短视频进行分析,研究根据微课短视频的特点,设计两个分析工具对微课短视频进行分析,分别是认知时间分析表(如图1所示)和学习行动分析表(如图2所示)

1)认知时间分析。认知时间分析主要对认知负荷中主要影响学生学习微课的三个维度即相关度、视觉疲劳、动态交互进行分析。认知负荷是人在处理需要完成的具体任务时,通过信息加工产生的心理资源总量[6]。认知负荷成为大量学生不能在无监督的状态下完成在线学习的主要原因[7]。这里的视觉疲劳是指学习微课过程中视频对学习者造成的感情上、心理上的疲劳;相关度是指视频与核心内容的关联程度;动态交互是指在学生学习微课过程中,教师以及教师设计的学习活动和学生之间的交互。通过对这三个维度的分析,可以更加清晰地对微课课程的认知负荷进行研究,希望降低学生学习微课的认知负荷,提高学习效率。

2)学习行动分析。大多数微课具有良好的内部结构,并且多数微课以知识点、主题、活动等展开。学习行动分析根据微课学习活动的特点,主要做四个维度的分析,分别是密度、难度、时间、主体。这里说的密度是指该学习活动中所涉及的相关知识或话题;难度是该活动的学习困难程度;时间是指活动所消耗的时间;主体是指活动中的学习活动主要对象。以微课学习活动为分析单位,针对密度、难度、时间、主体四个维度,对学习活动动态进行结构化分析,期待以此改善微课视频的内容安排与结构设置。

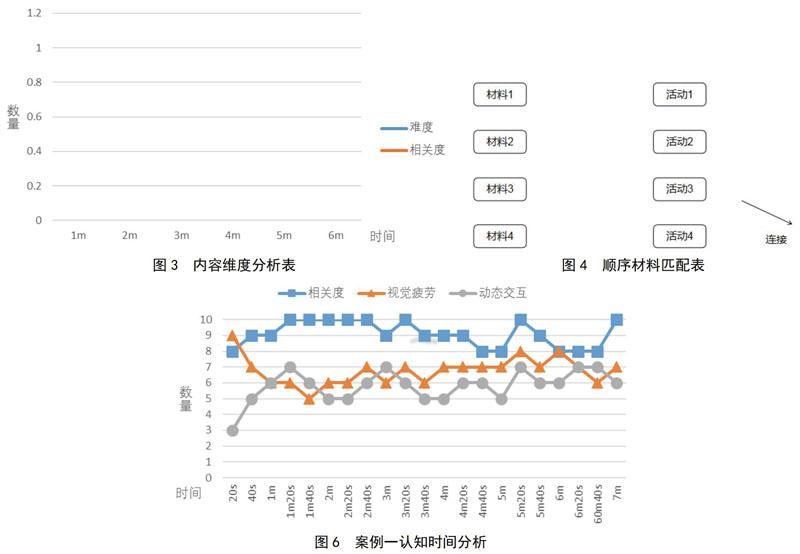

其次对微课中有可能配套的学习资料进行分析,研究根据微课相关资料的特点,设计两个分析工具,分别是内容维度分析表(如图3所示)和顺序材料匹配表(如图4所示)。

1)内容维度分析。内容维度分析主要根据难度和相关度两个维度对微课相关辅助材料进行分析。辅助材料的难度很大程度上影响微课学习者深入学习微课的意愿和付出的努力;相关度是指辅助材料与微课视频的核心内容联系是否紧密。研究希望通过难度与相关度的分析可以看出辅助材料是否可以帮助学习者更好地学习微课。

2)顺序材料匹配。顺序材料匹配主要分析左侧的材料顺序与右侧的微课学习活动的匹配顺序与连接方式。研究希望通过分析顺序材料的匹配,从而清楚地理解微课辅助材料的内在逻辑,评析微课的逻辑顺序,使微课视频与辅助材料联系更加紧密。

4 案例分析

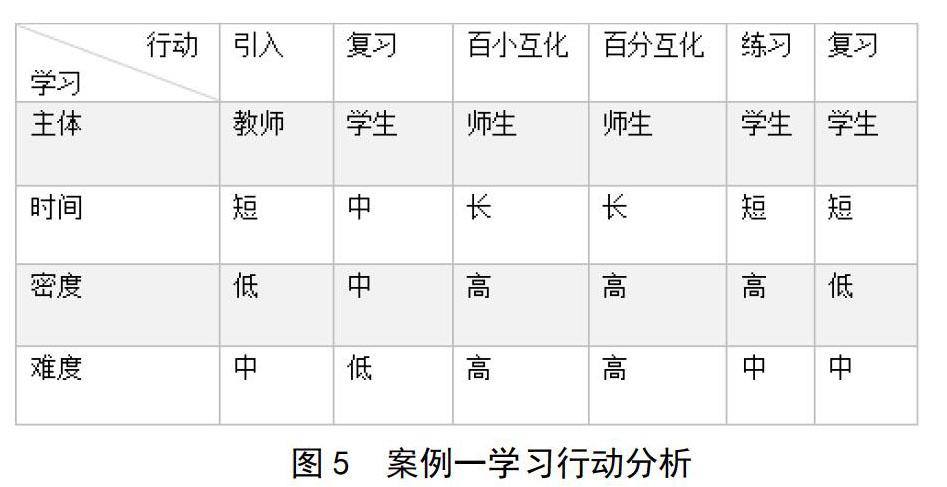

案例一:小学百分数和分数、小数互化 百分数和分数、小数互化,是小学数学的重要内容。该微课没有辅助材料。

研究通过对该微课进行学习行动分析(图5),发现其大致有六个主要的学习活动,分别是引入、复习、百分数和小数互化、百分数和分数互化、练习、复习。微课呈现方式是将传统课堂内容浓缩,保留最主要的部分。得益于数学微课的良好结构,整堂课并没有因为时间的缩短而整体失去平衡,较好地照顾了难点、密度、时间、主体之间的关系。

从案例一的认知时间分析(图6)可以看出,微课的整体设计与展开保持了较好的相关度,没有偏离微课主题,使微课失去应该关注的“焦点”;从视觉疲劳的程度来看,微课比较单一,整体比较枯燥,没有足够的动画或场景吸引学生持续关注微课的核心内容。微课对于中小学阶段的学生而言,缺乏足够的吸引力,很难发挥微课的功效进而促进学习;从动态交互的情况来看,教师更关注课程本身,没有充分关注学生,微课在展开中除了基本的交互外,没有更多的交互设计(活动设计),只是按照传统课堂的流程展开微课,学生没有实质参与到微课中,缺乏沉浸感。

案例二:中学语文《藤野先生》 《藤野先生》是鲁迅先生1926年写的一篇散文,文中回忆了作者在日本的留学生活,赞颂藤野严九郎先生辛勤治学、诲人不倦的精神及严谨踏实的作风。该微课没有辅助材料。

研究通过对案例二进行学习行动分析(图7),可以得出案例二大致有六个主要的学习活动,分别是引入、课程目标、背景、形象、白描、品質。该微课是将传统课堂浓缩改造而来,时间与主体安排得当,没有喧宾夺主,较好地保留了原有的课程重点与考查内容,难度、密度安排和主体、时间关系较为恰当,但整体课程缺乏足够吸引力将学习者注意力保持在学习活动中。

从案例二的认知时间分析(图8)可以看出,微课的编排与展开基本围绕核心内容,但由于过长的时间与过多关注重点,导致课程整体明显冗余;从视觉疲劳程度可以看出,微课整体没有呈现太多亮点,使学习者持续关注微课本身,学习者需要付出更多的精力在维持关注微课上,从而克服视觉疲劳对学习微课的障碍;从互动程度来看,该微课互动程度较低,教师只从微课学习活动最基础的互动入手,推进学习,学习整体气氛沉闷,学习活动没有真正调动学生参与知识的建构。

案例总结 以上两个微课都基本围绕核心内容展开,学习活动安排相对合理,但由于受制于传统的课堂思维,没有针对微课这一特殊模式做出相应修改,比如增加一些活动与互动,提升视频画面整体的吸引力,减少不必要的内容,将微课拆分得更合理等。

5 结语

研究分析了现有中小学微课的发展与研究现状,微课课程的特点、应用与影响微课学习的要素,提出针对微课课程主体的两类分析工具,并对两个中小学课程案例进行分析,得出关于微课课程学习和分析的新思路与方法。由于主客观因素限制,在设计分析和案例选取上还有不足,希望可以对中小学微课发展提供一定的帮助。

参考文献

[1]李正想.MOOC环境下中小学微课程教学模式的设计与开发[J].中小学电教,2017(9):75-77.

[2]张宝,陈颖.基于Moodle的中小学微课应用环境创建及应用研究[J].中小学信息技术教育,2017(9):80-82.

[3]刘晓,王会霞.微课在中小学的应用现状及发展趋势分析[J].互联网天地,2014(12):42-44.

[4]李新宇,余武,王译畦.视听语言中影响中小学微课的因素分析[J].中小学信息技术教育,2017(2):61-63.

[5]曾召文.基于SWOT分析的中小学微课优化策略研究[J].中小学信息技术教育,2017(6):43-46.

[6]Sweller J. Cognitive load during problem solving:Effects on learning[J].Cognitive Science,1988,12(2):257-285.

[7]Robal T, Zhao Y, Lofi C, et al. IntelliEye: Enhan-cing MOOC learners video watching experience through real-time attention tracking[M]//Proceedings of the 29th ACM Conference on Hypertext and Social Media. Baltimore: ACM.2018:106-114.