装配式建筑区域性政策改进

2020-08-31孙春玲

孙春玲

摘要:虽然各省份都在积极制定政策,但装配式建筑在各区域的发展过程中却仍存在着发展极为不均衡的现状。以31个省份的装配式建筑发展水平为研究对象,从土地、税收等六大政策通過文本统计分析的量化方法构建省级装配式建筑政策量化标准并得出政策得分,将各省市划分为四类装配式建筑发展区域。对这些区域政策效果产生的原因及出现的问题进行差异性分析,得出土地、建筑面积和财税政策是最有推动力的政策;建筑技术研发力度以及政策的执行效果对其发展极具影响。进一步从装配式发展较差、一般和较好省份等三种区域层面提出政策改进建议。

Abstract: Although all provinces are actively formulating policies, there is still a very uneven development in the development of prefabricated buildings in various regions. Taking the development level of prefabricated buildings in 31 provinces as the research object, the quantitative standards of provincial prefabricated buildings policies were constructed from the quantitative methods of text statistics analysis of six policies such as land and taxation, and the policy score was obtained, and provinces and cities were divided into four types prefabricated building development area. A differential analysis of the causes and problems of these regional policy effects leads to the conclusion that land, building areas, and fiscal and taxation policies are the most powerful policies; construction technology R&D and policy implementation effects have a strong influence on their development. It further proposes policy improvements from three regional levels: poor assembly development, general and better provinces.

关键词:装配式建筑;政策文本量化;政策改进

Key words: prefabricated building;policy text quantification;policy improvement

中图分类号:TU982;F426 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2020)24-0070-04

0 引言

政策的推动是装配式建筑发展的主要动力[1]。我国的装配式建筑发展最早始于第一个五年计划时期,1956年国务院发布《关于加强和发展建筑工业的决定》,随着装配式建筑类型日益增多,我国初步建立了装配式建筑技术体系。1978年以后的20年间为我国的装配式建筑发展起伏期,这个时期经历了装配式建筑的停滞、迅速发展、再停滞的起伏波动[2]。2010年开始伴随着保障性住房的规模化建设,我国装配式建筑进入了快速发展期[3],从2015年开始随着新型城镇化进程的加快,装配式建筑得到了国家和地方政府的大力支持[4]。国家层面出台的装配式建筑政策及指导文件从2016年起出现井喷之势,明确了装配式建筑发展的指导思想与主要目标,进而各省级(包括各省、直辖市和自治区)层面纷纷出台装配式建筑政策,截至2017年底,全国31个省级层面全部出台了促进装配式建筑发展的指导意见和配套保障措施[5]。

虽然国家和各省级层面都意图通过强化装配式建筑政策力度推动其发展,但是实践中政策作用的成效迥异,根据2017年的统计数据,上海市、北京市新开工装配式建筑面积占新建建筑面积比例分别达到62.68%和46.59%,远高于7.8%的全国平均发展水平;而陕西、河南、湖北等省份分别只有2.91%、2.20%和1.72%①。如果说这是因为北京和上海固有的发展水平所致,那么湖南、青海分别达到8.77%和10.92%便难以得到解释②。部分省市更大的困惑在于制定了类似的政策但是成效迥异,例如山东和河北。因此,本研究致力于通过对装配式建筑区域政策的分析,从装配式建筑支持政策的生效机理出发,挖掘装配式建筑的发展与相关支持政策之间固有的内置规律,为各省市和我国在今后相关政策的调整和制定工作中提供研究支撑。

1 我国各省市装配式建筑政策文本量化分析

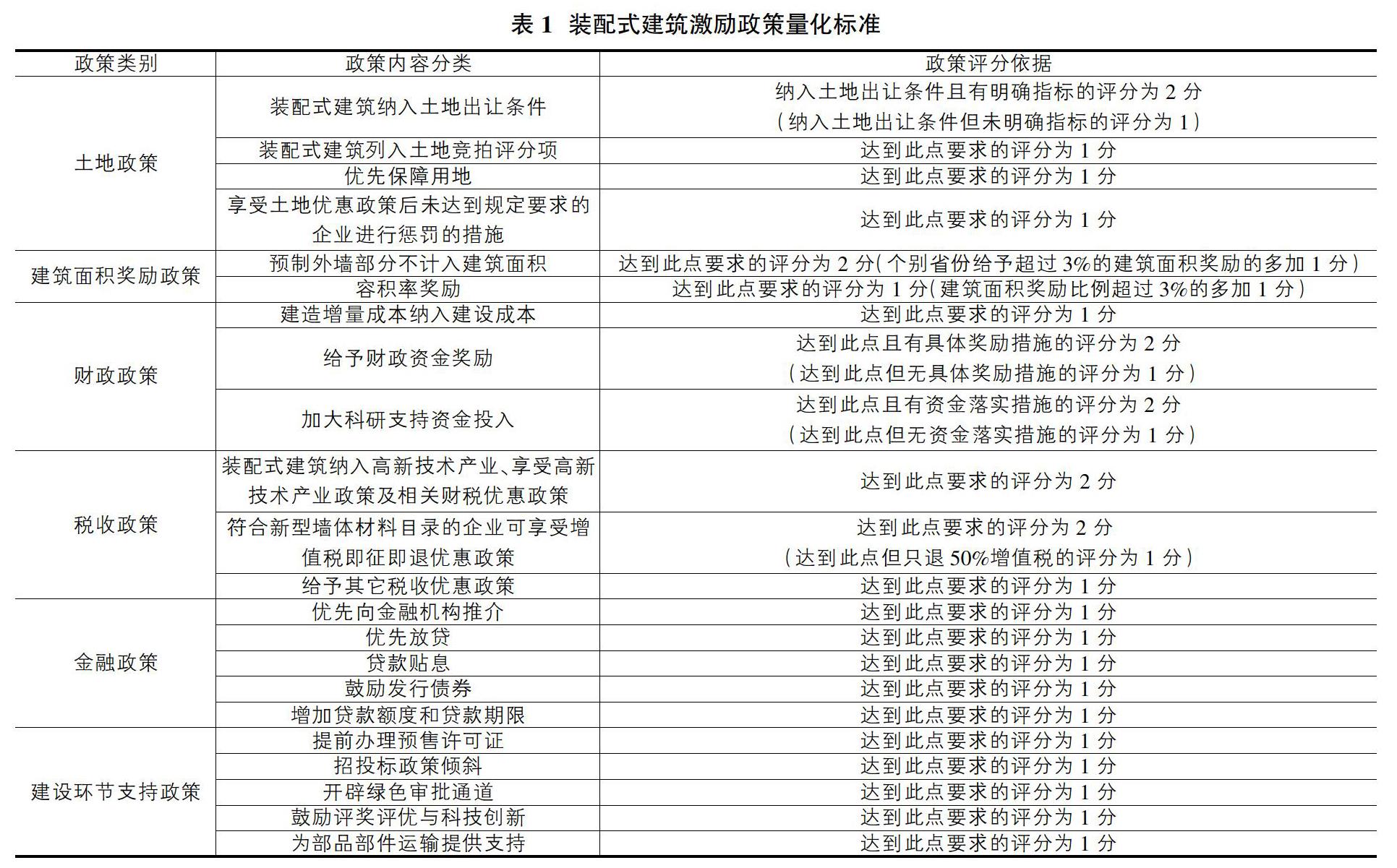

1.1 政策文本量化标准设计 根据相关报告,本研究从我国装配式建筑发展政策的六大方面:土地支持政策、建筑面积奖励政策、财政政策、税收支持政策、金融支持政策、建设环节支持政策出发分别进行量化指標的设计[6]。如表1所示,本研究邀请5位行业专家通过对每一方面政策进行反复研讨分析,最终确定了政策评分依据和打分标准。

对于政策的评分依据,本研究通过对所有政策的内容进行统计分析,结合专家评判确定了政策内容分类和评分依据。土地政策方面的政策内容包括土地出让条件、优先保障用地、土地竞拍评分项、建设后未达标惩戒四类。建筑面积奖励政策主要有两种方式,一种是装配式建筑项目预制外墙部分不计入建筑面积;另一种是对符合要求装配式建筑项目的给予一定比例的容积率奖励。财政方面的政策内容主要包括将增量成本纳入建设成本、给予财政资金奖励、加大科研支持资金投入三项。这三种政策减少了相关税费负担,缓解了企业因增量成本带来的畏难情绪,并且推动了装配式建筑技术的创新发展。税收政策包括:一是将装配式建筑纳入高新技术产业享受高新技术产业政策以及相关财税优惠政策;二是符合新型墙体材料目录的企业可享受增值税即征即退优惠政策;三是其它税收优惠政策。金融政策包括优先向金融机构推介、对装配式建筑企业优先放款、对装配式建筑企业进行贷款贴息、鼓励发行企业债券和对购买装配式建筑项目的消费者增加贷款额度和贷款期限五项措施。建设环节支持政策包括提前办理预售许可证、招投标倾斜、纳入审批绿色通道、鼓励评奖评优与科技创新、为部品部件运输提供支持五项措施。

每一类型政策的分值都设定为5分,在打分标准的设计过程中,视政策的重要程度,假定有相关政策内容的为1分或者2分,在此基础上有明确指标、具体措施或者更高要求的增加1分,详见1所示。

1.2 区域性政策文本数量分析 本研究中的省级装配式建筑政策包括由省级或直辖市人民政府、住建厅(委)及其他相关部门单独颁布或联合颁布的政策文件。为了确定激励政策文本具有绝对的权威性和准确性,通过查询各省(自治区、直辖市)人民政府网站、住房和城乡建设厅(委)以及借助北大法律信息网查询了装配式建筑的政策文本,经过不断筛选和核实后,最终收集到2013-2017年间全国31个省市51项涉及装配式建筑激励政策的政策文本。全国省级层面2013-2017年间颁布的装配式建筑政策如图1所示。

“十二五”时期国家要求落实城镇保障性住房安居工程建设任务3600万套[7],因此2013年至2014年中装配式建筑政策文件在不断增加,随着2015年城市工作会议的召开以及2016年国务院《关于大力装配式建筑的指导意见》的颁布,各省市纷纷制定本省的装配式建筑政策,省级层面出台的政策迅速增长,2017年就有26个省份出台了31份装配式建筑政策文件,占到了总出台政策62.7%。

1.3 政策文本量化数据统计 为了保证政策文本量化结果的准确性和有效性,首先本研究组织了具有相关专业背景的6位研究生经过反复培训、讨论、答疑后作为评分人员,分为三个小组根据制定好的量化标准对装配式建筑激励政策进行评分。然后在研究生评分的基础上组织3名从事装配式建筑研究或实践的专家对评分结果进行分析评判,最终确定政策文本量化数据。

研究生评分过程分为试评、实评和两个阶段。试评阶段随机选取六个省市激励政策来让评分人员进行评分,并比较所有评分人员的评分结果,如果评分结果差异较大,再次召集评分人员分析讨论分歧的原因逐一解决。试评过程重复进行,直至三个组的试评结果一致性超过90%方可进入实评阶段。实评阶段让评分人员对31个省市激励政策进行评分,并对评分结果进行对比分析,评分一致性超过95%则表明此次评分达到了标准。

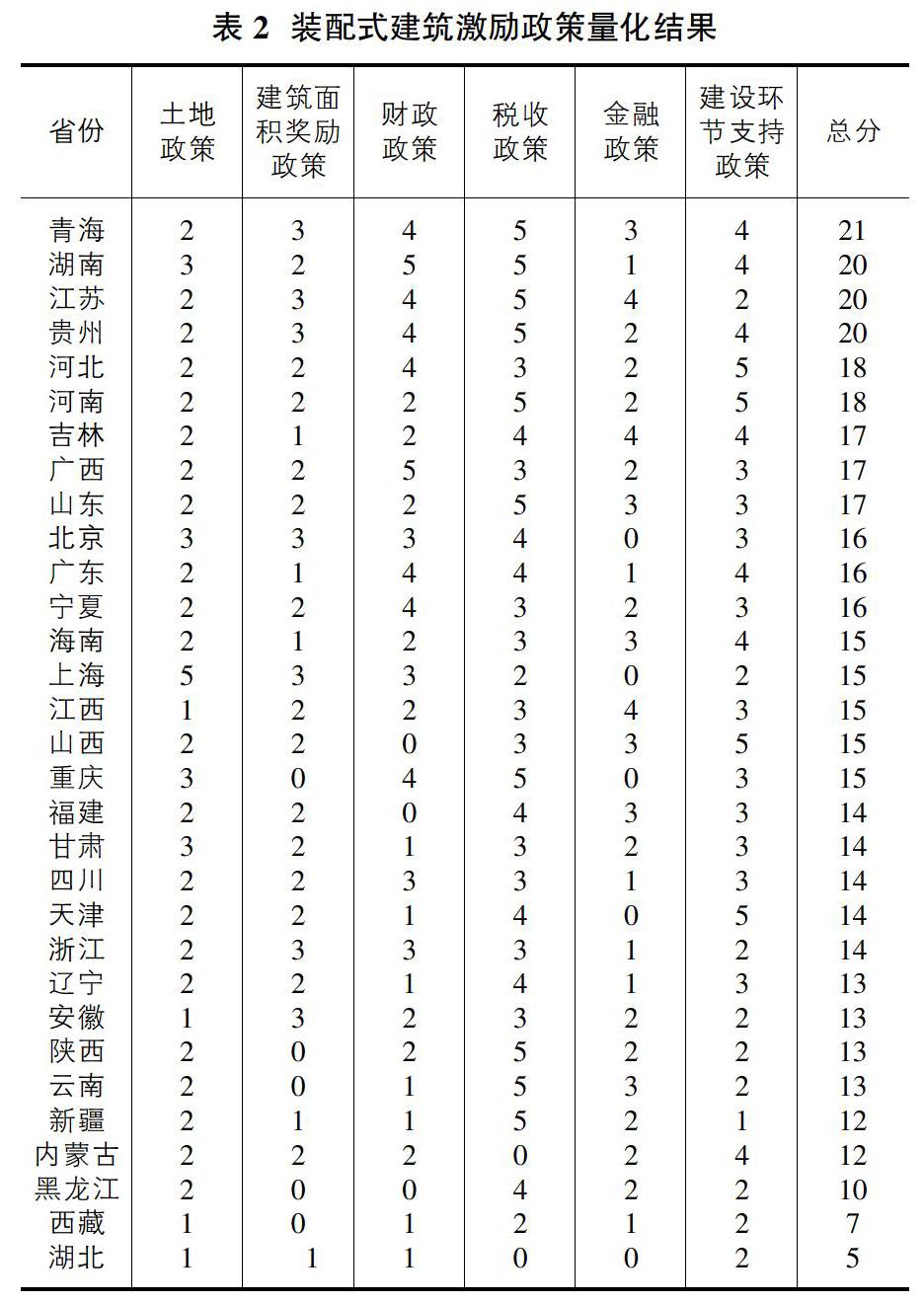

通过对我国各省级层面装配式建筑政策六项政策内容的量化统计,最终的数据如表2所示。

从表2中可以看出,各省市之间政策综合得分差异较大,湖南省、江苏省、青海省、贵州省政策综合得分都超过20分,装配式建筑政策制定整体较好。大多数省份政策得分都在10-20分左右,但是湖北省和西藏的政策得分低于10分,说明两省份制定的政策整体不好,对其发展的推动也非常有限。政策的综合得分也一定程度上反映了各省市在制定装配式建筑激励政策上重视程度。另外上海市和北京市在土地政策与建筑面积奖励政策上制定较好,湖南省在财政政策与税收政策上制定较好,吉林省和山西省在金融政策和建设环节支持政策上制定较好。

2 装配式建筑政策影响的差异性分析

以装配式建筑政策得分的平均值和2017年各省市新开工装配式建筑面积占新建建筑面积比例为标准,将我国31个省(自治区、直辖市)划分为4大类型,如图2所示。

2017年各省市新开工装配式建筑占比情况如下:

“高-高”型:上海(62.68%)、北京(46.59%)、山东(16.57%)、青海(10.92%)、湖南(8.77%)、江苏(8.28%);“低-高”型:浙江(13%)、辽宁(10.51%);“低-低”型:湖北(1.72%)、西藏(0%)、福建(4.16%)、甘肃(0.42%)、黑龙江(2.25%)、江西(4.04%)、内蒙古(0.85%)、山西(4.54%)、陕西(2.91%)、四川(7.03%)、天津(6.43%)、新疆(2.72%)、云南(0.16%)、重庆(1.76%)、安徽(5.26%);“高-低”型:广东(5.59%)、广西(2.04%)、贵州(0.79%)、海南(2.08%)、河北(3.83%)、河南(2.20%)、吉林(1.11%)、宁夏(2.67%)。

从装配式建筑政策制定与其发展情况分析得出,装配式建筑政策的实施对其发展具有显著的正向影响。“高-高”类型省市青海、湖南、江苏等地的情况与“低-低”类型省市湖北、天津、福建等地的情况充分说明了这一点,无论经济基础、城市发展水平高或不高,政策的实施都深刻影响着装配式建筑的发展。“低-高”型省市包括浙江省和辽宁省,其装配式建筑占新建建筑面积比例均高于全国平均值,但是在装配式建筑政策得分上略低于全国水平。这主要是由于浙江省建筑业综合实力位于全国前列。依靠本省相对强大的经济实力和技术实力为装配式建筑的发展提供了保障。而辽宁省装配式建筑比例高于全国平均水平主要得益于省会沈阳市装配式建筑的发展[8]。据统计,2016年沈阳市新开工装配式建筑占新建建筑面积比例已经接近30%。“高-低”型装配式建筑发展区域主要分布广东、广西、贵州、海南、河北、河南、吉林、宁夏等8个省份。其装配建筑政策得分较高,但是装配式建筑占新建建筑面积比例低于全国平均值。河南省、海南省、吉林省、贵州省等地的政策得分都较高,但2017年装配式建筑占新建建筑面积比例都低于3%。广东、河北、宁夏、广西等四省装配式建筑虽有一定发展,但是发展十分缓慢。广西与宁夏虽制定了相对完善的装配式建筑政策,但由于受到本省经济发展水平和装配式建筑技术水平的限制,装配式建筑发展仍处于相对较低的水平。

对于以上现状进行深入分析可以总结出以下几点:

2.1 土地政策、建筑面积奖励政策和财税政策是最有推动力的政策 我国正处于装配式建筑发展初期,装配式建筑市场规模偏小,装配式建造方式在建造成本明显高于传统现浇建造方式[9],严重制约了装配式建筑的发展。而在诸多扶持政策中土地政策、建筑面积奖励政策和财税政策的设计直接降低了房地产开发商因采用装配式建造方式而造成的增量成本,有效调动了开发商参与装配式建筑的积极性与主动性,加快了装配式建筑项目落地以及装配式建筑技术研发与实践。如北京、上海、江苏等省市出台了力度较大的土地和建筑面积奖励政策,不仅使得更多的装配式建筑项目落地,也培养了一批装配式建筑先进企业。特别是江苏省成立产业发展基金,采取阶段性投资、直接投资以及跟进投资等方式,加大财政奖励的力度,这些财政政策制定和实施的经验非常值得借鉴。再如湖南省,其制定的财税政策极大的促进了湖南省装配式建筑的发展。对于符和规定的装配式建筑企业,湖南省不仅将其纳入国家高新技术产业享受相关优惠政策,还可纳入高新技术产业享受更优惠的税收政策。

2.2 建筑技术研发力度对装配式建筑的发展具有很大影响 装配式建筑的持续发展需要先进的技术提供保障。制定政策较好的省市通常也很重视建筑技术的研发,如湖南省创建“装配式建筑技术研究中心”。装配式建筑发展较落后的省份往往缺乏相关技术的保障,如西藏、云南。目前国内尚未形成能够全国推广的装配式建筑通用技术体系[10],主要原因是对相关材料性能、构件连接技术等研究不足,另外对于装配式建筑材料的耐久性、保溫性、防水性以及结构的抗震性等内容没有经过较长时间检验。各省市应加快建立产学研高度融合的技术创新体系,对开展与装配式建筑研究相关工作的高等院校、科研院所、相关企业等加大支持力度。对于形成的装配式建筑科技成果,通过技术转让、技术入股等方式实现科技成果市场价值,保障装配式建筑可持续发展。

2.3 注重政策的执行效果,及时扎实做好推广和实施工作 政策的执行效果一是看执行的时间长短,二是看执行力度[11]。一方面部分省份虽然政策得分较高,但是由于制定政策比较晚,政策效果具有滞后性,因此效果还没有完全显现,如河南省、吉林省、贵州省等。另一方面有的省份没有及时跟进保证政策的实施,装配式建筑相关政策缺乏执行力度,以致于装配式建筑也没有得到较好的发展,如河北省制定的政策缺乏强制性措施,更多的是鼓励性措施,很难保证实施效果。

3 区域性装配式建筑发展政策改进建议

依据2017年各省市新建装配式建筑占比情况,全国平均发展水平为7.8%,陕西省2.91%为新建装配式建筑占比转折点。因此以7.8%和2.91%为分界点将我国31个省市自治区装配式建筑发展情况从区域层面分为装配式建筑发展较差、一般和较好省份并提出政策改进建议。

3.1 装配式建筑发展较差省份政策改进建议 装配式建筑发展较差省份是指那些新建装配式建筑占比低于2.91%的省份。主要分为政策得分高和低两类。对于政策得分低的这一类省市今后应重在加强政策的制定和实施。一是应注重激励力度最大的土地政策、建筑面积奖励政策和财税方面政策的制定,二是注意政策的具体执行规则的实施,以及政策执行保障制度的建设和惩罚机制的完善,三是注意对配套技术发展方面的支持。对于政策得分高的这一类省市,政策得分高而装配式建筑水平较低,通过分析主要是河南、海南等地制定相应政策不及时,造成目前装配式建筑发展的落后。政策的制定也是要与时俱进的,在未来装配式建筑发展的过程中,这些省份应充分抓住发展中的机遇,加大对装配式相关技术产业的扶持。广西、宁夏分别作为“一带一路”中的重要门户和重要物流枢纽,二者均可通过招商引资引进装配式建筑企业,争取认定更多的装配式建筑示范城市和产业基地,保证本省装配式建筑项目的落地,从而加快本地区装配式建筑的发展水平。

3.2 装配式建筑发展一般的省份政策改进建议 装配式建筑发展一般省份指新建装配式建筑占比高于2.91%且低于7.8%的省份。其中四川、天津等地它们的装配式建筑发展已具有一定规模,主要原因是对装配式建筑提供的激励政策偏少,在某些具体政策上缺乏具体支持力度。这些省份都应加强在土地政策方面和建筑面积奖励方面的支持力度,扩大装配式建筑应用的范围,加强对装配式建筑项目落地的监督以及在建筑面积奖励上给予更多的优惠,充分调动开发商的积极性。另外应借助我国经济社会发展带来的机遇,例如福建省作为“一带一路”的核心区,更应响应国家号召加强在财政政策上的支持力度,多给予财政奖励以及加大对装配式建筑研发技术的支持。

广东和河北在土地政策和建筑面积奖励政策上得分略低于全国平均水平,可借鉴北京市和上海市制定政策的经验,在土地政策上加强对土地落实,并建立监督落实机制,针对省内房价较高的城市,可分地区制定建筑面积奖励政策,给予更大范围的建筑面积奖励,充分调动房地产开发商的实践积极性。

3.3 装配式建筑发展较好省份政策改进建议 装配式建筑发展较好省份主要指新建装配式建筑占比高于7.8%的省份。这些省份装配式建筑基本进入良性阶段,今后更应在六大政策贯彻落实的基础上注重装配式建筑发展内生动力的持续培育,增强对装配式建筑技术体系与关键技术的研究,引入信息化技术应用,推广领先的项目管理体系,同时加强监管并建立装配式建筑监管体系与评估机制,保障装配式建筑可持续发展。

4 结语

本文根据我国31个省份装配式建筑发展情况,通过政策文本统计分析的量化方法构建了省级量化标准并得出政策得分,对各省份进行了政策影响下的差异性分析并提出了较为中肯的对策建议,对多个省份未来的政策制定提供了理论支持。但本研究也存在着不足,由于我国装配式建筑发展处于起步阶段,装配式建筑信息统计工作还不完善,数据的获取存在壁垒,随着装配式建筑的不断发展,后续研究可以不断完善装配式建筑信息统计工作,并结合装配式建筑激励政策进行更深入的探析,以提高相关对策的可靠性和客观性。

注释:

①②本部分数据来源于住建部官网、国家统计局、各省市住建部网站以及省市自治区年度工作报告等。

参考文献:

[1]金国辉,齐丽媛,翟耀飞.我国中西部地区装配式建筑激励策略研究[J].科技促进发展,2018,14(09):887-893.

[2]杨家骥,刘美霞.我国装配式建筑的发展沿革[J].住宅产业,2016(08):14-21.

[3]盛光华,汤立,吴迪.发达国家发展保障性住房的做法及启示[J].经济纵横,2015(12):106-110.

[4]纪颖波,段朝晖,赵丽坤,张綦斌.中国装配式建筑区域发展水平综合差异分析——基于PP-DEA模型[J].科技管理研究,2019,39(09):233-240.

[5]刘学春,商子轩,张冬洁,徐路,崔小雄,和心宁.装配式多高层钢结构研究要点与现状分析[J].工业建筑,2018,48(05):1-10.

[6]王志强,张樵民,有维宝.装配式建筑政府激励策略的演化博弈与仿真研究——基于政府补贴视角下[J].系统工程,2019,37(03):151-158.

[7]中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要[J].科技与出版,2011(05):94.

[8]卢端芳.中国住宅工业化的早期发展:历史回顾与反思[J].建筑学报,2018(12):50-55.

[9]陈昱廷,杜壮,曹新颖,保诗琳.“营改增”对装配式建筑工程造价的影响研究[J].建筑结构,2019,49(06):108-111.

[10]张健,陶丰烨,苏涛永.基于BIM技术的装配式建筑集成体系研究[J].建筑科学,2018,34(01):97-102,129.

[11]冯奎,贾璐宇.我国绿色城镇化的发展方向与政策重点[J].经济纵横,2016(07):27-32.