从《子夜四时歌》看南朝五言乐府的演化

2020-08-31叶露

叶 露

(贵州师范大学,贵州 贵阳 550002)

“乐府之兴,肇于汉魏。历代文士,篇咏实繁。”[1]五言出于汉乐府,然民间歌坊、文人宫廷皆有所作。初无定型,或长或短,或杂以三、四言,或被于声乐,或止于吟咏。后渐规范,判分二途:有五言乐府,有五言徒诗 。晋宋以降,乐府又有新变化。其中之一即出现了歌、诗合流中的五言四句。这一新形式,渐渐影响了发展进程中的诗歌新体裁,对唐五绝产生了深远影响。

一、《子夜四时歌》体制的渐趋稳定

《诗经》四言体至魏晋逐渐僵化,然因其经学地位凌驾于文学价值之上,故文人仍对其道德内涵推崇备至并引为创作楷模。实际上,越来越多的文人在创作五言诗。挚虞《文章流别论》谓:“五言者,‘谁谓雀无角,何以穿我屋’之属是也……然则雅音之韵,四言为正,其余虽备曲折之体,而非音之正也。”虽有如此尊四言的“诗本位”之说,然大势所趋,钟嵘“五言居文词之要,是众作之有滋味者,故云会于流俗”[2]之论才反映了当时的真实情况。五言创作已成为主流,乐府自然以五言为其重要体裁。因此,无论班固《咏史》、无名氏《古诗十九首》还是乐府双璧,五言几乎占据整个诗歌天下。不过,五言字数固定,而句式却无统一范式。传秦末虞姬所作《和垓下歌》“汉兵已略地,四面楚歌声,大王意气尽,贱妾何聊生。”似乎是五言中的吉光片羽,因其呈现出“五言四句”这一后世以“五绝”著称的诗歌的基本体制而备受关注。但是,无论真伪,如同《诗经·召南·行露》中的五言,只能证明诗经时代有五言的句子,而不是五言诗,《和垓下歌》亦只能证明五言四句句式的存在,而非五言四句句式之定型。

魏晋以后,特别是经过永嘉之乱,盛行一时的乐府发生了新的变化,其中之一就是魏氏三祖所传之清商乐“亡者将半”。刘宋王僧虔叹其“京洛相高,江左弥重。而情变听改,稍复零落。”[3]《旧唐书·音乐志》说:“永嘉之乱,五都沦陷,遗声旧制,散落江左。南朝文物,号为最盛。人谣国俗,亦世有新声。”这些所谓新声,也即后来成为清商曲辞重要组成部分的吴声、西曲。《晋书·乐志》曰:“吴歌杂曲,并出江南。东晋以来,稍有增广。其始皆徒歌,既而被之管弦。盖自永嘉渡江之后,下及梁、陈,咸都建业,吴声歌曲起于此也。”当时徒歌的吴声,应该是被乐工或者文人加以润色修改使之雅化并合乐,既而广泛用于佐宴娱乐。这其中尤以《子夜四时歌》最为独特。《唐书·乐志》记载:“《子夜歌》者,晋曲也。晋有女子名子夜,造此声,声过哀苦”。《乐府解题》曰:“后人更为四时行乐之词,谓之《子夜四时歌》。又有《大子夜歌》《子夜警歌》《子夜变歌》,皆曲之变也。”以上观之,即知《子夜四时歌》从《子夜歌》而来,本来“声过哀苦”,被后人推演为“四时”“行乐之词”。不仅时间上推广为春夏秋冬四时吟唱,且音乐情调上也去除了《子夜歌》过多的哀怨凄苦。此“后人”为谁已不可考,但《子夜四时歌》非普通的民间歌谣却是事实。

今存晋宋齐辞的《子夜四时歌》共七十五首,皆为五言四句组诗。须知先有固定之句式,才会有固定之体裁。《子夜歌》之前亦有五言四句之例子,然直至《子夜四时歌》,句式才逐渐固定。原因乃是作诗须有固定的节奏韵律,其对诗歌的造语有极其重要的规范作用。由于汉语单音独字的独特语系,形成了中国诗歌特有的节奏韵律习惯下的稳定句式。“韵律节奏的本质在于人的声气吐纳,这体现于字的单、双组合,并决定了中国诗各种句式的成型、兴衰及其造句特点。”[4]在五言句式中,五言四句以其短小之体制成为诗体中更为鲜明的一类诗歌体裁。徐陵《玉台新咏》收有四首所谓“古绝句”,皆是五言四句,其情貌特色,自是民歌。可见在南朝时,已经有了绝句的概念。“绝”,《广韵》:“情雪切,入薛從,月部”。《韵会》:“徂雪切,音截”。《说文解字》十三上糸部:“断丝也,从糸从刀从卩,情雪切,古文绝,象不连体,绝二丝。”有谓“绝句”为律诗之“截句”,不足为信。从时间上看,也是先有绝句后有律诗。实际上,“绝”,《广雅》释为“断也”,《说文》释为“断丝也”,故“绝句”,即“断句”、“止句”,意谓不枝不蔓,果断而断。前人早就指出,“两句为联,四句为绝。始于六朝,元非近体,后人误以绝句为绝律诗,故致多此一门。”[5]王夫之谓:“五言绝句自五言古诗来。”[6]其实,赵翼《陔余丛考》已引“杨伯谦云:五言绝句,唐初变六朝《子夜》体也。”只不过赵翼仍主绝句为“截句”之说,未明言“子夜体”为何物。葛晓音先生曾参考《文镜秘府论·天卷·调声》的提法,按后世近体诗之平仄声病之规范将五言四句诗分为“古绝、齐梁调、绝句”三种类型。[7]不过,由于声律的规范是逐渐成熟的过程,即使在唐代,也有不合声律的近体诗。故而,用后世之标准考量前代之诗歌,削足适履,似无必要。综上,绝句应出于五言乐府,从其音乐性质来看,是乐府其中一解(一节)。因其旋律短小且可重复,故而歌诗相较简单精悍。当时的古绝,既未受齐梁声律大潮的过多浸染,也还留有民歌自然流转的特色,故而偶有合乎格律平仄吻合之处,亦是无心为之。不过音节已较固定,造语已经有了一套体系。前人称“子夜体”是有一定道理的。似比较《子夜歌》《子夜四时歌》,或可得其大概。

《子夜歌》其一

落日出前门,瞻瞩见子度。

冶容多姿鬓,芳香已盈路。

此诗句式乃散句顺接,有叙事承接之意。虽为小小的体裁,却清楚交代了人物、时间、地点、事由、外貌、眼中所见、心中所感。俨然是一篇画面感很强的“汉乐府体”小诗。其中,其音节节拍应读为:落日/出/前门,瞻瞩/见/子度。冶容/多/姿鬓,芳香/已/盈路。

下一首颇似回应:

芳是香所为,冶容不敢当。

天不绝人愿,故使侬见郎。

此诗亦咏事,足见唱答对歌的痕迹。且音乐节拍自然流畅,不见雕刻。今应读为:芳/是/香/所为,冶容/不敢/当。天/不/绝/人愿,故使/侬/见郎。

再看《子夜四时歌》春歌其一:

春风动春心,流目瞩山林。

山林多奇采,阳鸟吐清音。

玩味其中诗味,人物、事件已经隐去,凸显的是明媚景色下的情感。今应读为:春风/动/春心,流目/瞩/山林。山林/多/奇采,阳鸟/吐/清音。从句式来看,2+1+2的节拍使诗歌韵律婉转,也能窥见人力加工的印记。句子中,春风、春心、流目、山林、奇采、阳鸟、清音,都是偶词,这种增加了对偶,甚至是句中有对的形式取消了诗歌散语式、单句式、叙述式的语气,代之以更纡徐从容的抒情特点。再看其二:

绿荑带长路,丹椒重紫茎。

流吹出郊外,共欢弄春英。

句式仍为2+1+2的节拍,且几乎用偶词,造语多为偏正结构,如用“绿”修饰“荑”,用“长”修饰“路”,用“丹”修饰“椒”,用“紫”修饰“茎”等,不一而论,体现出四时歌造语鲜明的特点。

再看春歌其八:

鲜云媚朱景,芳风散林花。

佳人步春苑,绣带飞纷葩。

无论鲜云、朱景、芳风、林花、佳人、春苑、绣带、纷葩,都是形容词加名词,带着强烈的视觉冲击,体现鲜明的修饰意味。也正因句与句之间整饬罗列的偶对,或者一句中自然形成的举对,如“佳人”对“春苑”,“绣带”对“纷葩”,使诗歌抒情性大增,充满了诗味的节奏感和韵律美,如同谢朓所谓“好诗圆美流转似弹丸”[8],赋予了五绝体裁新的体制特点。这种特色在《子夜四时歌》中随处可见。当然,受到《子夜歌》的影响,《子夜四时歌》中亦有散句顺接的例子,但已不是其中主流,也不作为叙述性表达方式,而是为了增强诗歌情感的誓言类诗句。

再比较差不多同时或较晚北方亦有的五言四句乐府诗,“梁鼓角横吹曲”《企喻歌辞四曲》其四:

男儿可怜虫,出门怀死忧。

尸丧狭谷中,白骨无人收。

内容的不同十分明显,造语的迥异也是显而易见的。检《子夜四时歌》75首诗歌中,除春歌其十八、十九,夏歌其一、二、三、六、七、十、十一、十二、十六、十九,秋歌其一、二、六、十三、十五,冬歌其二、四、五、八、十、十二、十三、十七,共25首诗歌中没有对偶或句中有对,其余诗作皆采用了对偶或句中有对的造语模式。即75首中有66.7%用到了对偶或句中有对,这种造语模式大量的运用可以说已经让五言四句的创作有了一种可以遵循和仿写的参照,在南朝五言乐府中极其具有代表性的。其后梁武帝所作同名《子夜四时歌·春歌》:“兰叶始满地,梅花已落枝”、《夏歌》:“闺中花如绣,簾上露如珠”、《秋歌》:“怀情入夜月,含笑出朝云”、《冬歌》:“寒闺动黻帐,密筵重锦席”等,其诗法结构、造语模式与乐府四时歌是相契合的。之后,唐人五绝创作经常采用举对的诗法,如传为王之涣所写《登鹳雀楼》,通篇皆对;再如王维《鸟鸣涧》“人闲桂花落,夜静春山空”等,或可窥见其余波被及。

二、表现手法的改变

在五言四句短短二十个字中铺展主题诗旨,自然不能等同于一般的五言诗的创作。相比没有固定句数和句法的五言诗,“绝句体”体制短小,结构固定,音节、节拍都渐趋定型,必然形成自己的一套表达模式,也必适用于不同的叙述和场合。事实上,“作为南朝乐府民歌小调的情歌,已经不同于汉乐府的叙事,而是代之以抒情,在五言四句中当然见不到叙事的本末和过程,它变得无所依傍,情感起止无端,只资咏唱,这是南朝乐府民歌、也是所谓‘古绝’的特点。”[9]

乐府本“感于哀乐,缘事而发”[10],然至东晋,中原王室仓促南渡,源于北方的音乐散失凋敝。史书中对于东晋王室娱乐方面内容记载较少,一方面因百废待兴,重启艰难,一方面乃是乐谱乐书遗散,乐工乐人奇缺,中原雅乐需要的大型乐器更是火于兵燹,据考直至太元八年(383年),杨蜀等原来的邺下乐工南来,东晋雅乐才初具规模。[11]另外,渡江后的中原士人受正统礼乐的规范还比较鄙视作为南方语系的吴声西曲,在上层社会演唱吴声民歌还会受到指责。《晋书》卷八十四《王恭传》载:“道子尝集朝士,置酒于东府,尚书令谢石因醉为委巷之歌,恭正色曰:‘居端右之重,集藩王之第,而肆淫声,欲令群下何所取则!’”[12]但随着政权渐稳,浸染日久,中原士人及子弟开始熟悉并喜爱上了南方“淫声”,不仅家中蓄伎乐演唱娱乐,一些上流士人更是竞相模仿,创制新曲。“东晋中期,士族中出现‘共重吴声’的现象,渐有模仿吴声歌曲的创作,拟古乐府写作的传统也随之开始复苏”。[13]究其原因之一,即吴声西曲不同于典重雅正的中原音乐,而趋于“委巷之歌”的民间情歌风味,音乐抒情简短,易于演唱传播。吴声所起源自建业,本是“尚情重丽”之地,郭茂倩明言:“自晋迁江左,下逮隋唐,德泽寝微,风化不竟,去圣逾远,繁音日滋,艳曲兴于南朝,胡音生于北俗,哀淫糜漫之辞,迭作并起,流而忘返,以至陵夷。原其所由,盖不能制雅乐以相变,大抵多溺于郑卫,由是新声炽而雅音废矣。虽沿情之作,或出一时,而声辞浅近,少复近古”。[14]虽是指出杂言歌辞的特点,吴声亦复如此。此种“艳曲新声”,因源于情感,故少用于叙事。南朝乐府本身非无叙事,乃是音乐所限,不能铺衍长篇。如吴声中著名之《华山畿》乃是梁祝故事之本,此等凄婉动人的故事竟然拆成二十五首短制,反复咏叹者,也竟是相思彻骨之情而非婉转悱恻之事,相比汉乐府中同样感人肺腑的《古诗为焦仲卿妻作》即可窥得端倪。可见受限于音乐体制,南曲吴声短小而篇繁也就顺理成章了。

《子夜四时歌》均为情歌,大多以女子口吻抒写相思别离,也有几首以男子口吻所作。与《子夜歌》不太相同的是,前者更重情感的抒发:

朝思出前门,暮思还后渚。语笑向谁道,腹中阴忆汝。

气清明月朗,夜与君共嬉。郎歌妙意曲,侬亦吐芳词。

怜欢好情怀,移居作乡里。桐树生门前,出入见梧子。

其中“汝”、“郎”、“侬”、“欢”,人称指代都十分确定,对应的主人公也十分明确。“我”的影子随处可见,也就是说,作者的自我意识十分强烈,每一首诗歌之后的那位“作者”都是叙述性的,而每一首诗歌之后都似乎有一个确乎真实的“本事”。受此影响,《子夜四时歌》中亦有这样的诗作,但值得注意的是,除此而外,其中增加了很多指代不够明确,甚至是泛指性质的人称称谓,比如“织妇”、“燕女”、“佳人”、“征人”、“客”等,这种隐藏了真实事件的诗作无形中有了更广泛的可以“被于管弦”的意义。即谁演唱谁就是词曲中的主人公,作者意识被淡化和隐退,而演唱者(读者)被强调。比如:

杜鹃竹里鸣,梅花落满道。燕女游春月,罗裳曳芳草。

金风扇素节,玉露凝成霜。登高去来雁,惆怅客心伤。

秋风入窗里,罗帐起飘飏。仰头看明月,寄情千里光。

无论是“燕女怀春”,还是“秋客思归”,都更强调的是此时情感的抒发,而非某个特定场合对应的自我歌咏。与此相对应,《子夜歌》中强烈的哀怨和感伤的色彩被淡化了,怨妇直白的抱怨指责也渐渐隐藏在起始无端的含而未发中,终于成就了“蕴藉”的风格。如前第三首,李白《静夜思》所本,然其情感比太白诗作似更婉转。看不出作者是男是女,此千年前仰头之人,未必不是千年后望月之你我,当日此秋风罗帐,又何尝不入相思怀情之门户,亦必飘飏于夜半微凉之寒窗。

在此之前陆机《文赋》中就已断言:“诗缘情而绮靡”,相较汉乐府,南朝乐府五言更能体现诗歌缘情之实质。相较于汉乐府《饮马长城窟行》:

青青河畔草,绵绵思远道。远道不可思,宿昔梦见之。梦见在我傍,忽觉在他乡。他乡各异县,展转不相见。枯桑知天风,海水知天寒。入门各自媚,谁肯相为言。客从远方来,遗我双鲤鱼。呼儿烹鲤鱼,中有尺素书。长跪读素书,书中竟何如。上言加餐饭,下言长相忆。

由于句子没有固定句数,诗作有足以铺衍的空间,从远望青草思念游子开始,委婉曲折,情思恍惚,欲暗实明,起伏波澜,似梦存真,虚实交替。而又从空入手插入“客从远方来”的叙事笔法,引导出最后“读素书”后千回百转的自劝自勉,艺术表现的张力可谓老道而又自然。可是,正因有此篇幅,才可有此展开,若如五言四句,却不可如此下笔,也不可从容铺陈。《子夜四时歌》即另辟蹊径,展现了绝句体裁自身的特点和风格,即出之以意象。

深入体味《子夜四时歌》,可以发现四时的意象十分明确。春即春花、春风、春英、春情、春容,夏即炎暑、夏云、仲暑、夏蝉、盛阳,秋则清露、凉风、秋月、鸿雁、秋叶,冬则渊冰、素雪、枯林、樨雪、寒云,各种四时意象纷繁沓来,且每一首诗歌都有明确的时景与感情相对应。实际上,出于篇幅短小的考虑,即景即情,景情交融是最常见和根本的创作方式。因此,作者将情感与春夏秋冬四时“时景”配搭歌咏,是此组诗创作时的出发点。春思夏恋,秋愁冬怨,可谓天赐良辰,肆口成章。由此,凝集了中国诗歌史上诗人意绪的重要的抒写主题:时序与怀人。

三、意绪的沉淀

一般认为,殷商时代虽然还没有提出准确的“春夏秋冬”四季的概念,但或已有四时的时序观念。其时只有春秋两季,“商代的春季相当于殷历的十月到三月,即夏历的二月到七月;秋季相当于殷历的四月到九月,即夏历的八月到一月。当时的岁首交接时在种黍和收麦之月,相当于夏历的五月。到了西周末期、春秋初期,才逐渐出现了春夏秋冬四季。”[15]可见,作为农耕大国,中国人很早就知晓季节的变化并予以关注。而将伤春悲秋的情感与文学结合,最早就可以追溯至西周。《诗经·七月》里已有“春日载阳,有鸣仓庚。女执懿筐,遵彼微行,爰求柔桑。春日迟迟,采蘩祁祁。女心伤悲,殆及公子同归”的描写。春日温暖的阳光给采桑女子带来的竟然是“伤悲”,情景似乎相悖,却是真实记录之子于归,女子离家的心态。

到了汉代,董仲舒《春秋繁露·王道通三第四十四》就已经有明确的对四时所谓“天人感应”的描述:“喜气为暖而当春,怒气为清而当秋,乐气为太阳而当夏,哀气为太阴而当冬。四气者天与人所同有也……是故春气暖者,天之所以爱而生之;秋气清者,天之所以严而成之;夏气温者,天之所以乐而养之;冬气寒者,天之所以哀而藏之……是故春喜夏乐,秋忧冬悲,悲死而乐生。”[16]董仲舒将天时与人情比附,是基于阴阳五行的学说将自然与人事类比化,建立一套唯心主义神学体系以确保中央集权的统治格局,但其所阐释的四时与人情对应或者说人情受到四时的影响却是符合事实的。据《乐府诗集》记载,在汉郊祀歌里,有《青阳》《朱明》《西颢》《玄冥》分别对应春夏秋冬,这可能是最早的“四季歌”,从中足见古人对四季四时与农事国事的重视:

第二天一上班,我就去找何副书记。何副书记正坐在乡办公室的床上吸烟,外衣敞开着,分不清是灰是白的背心卷到胸口上,露出圆滚的大肚子。光着脚丫儿,有几个苍蝇在脚趾间的黑泥中嗡嗡地忙碌;地上一只塑料凉鞋底儿朝了天,另一只不知去向,大概谁闹着玩儿藏起来了。可能昨晚打麻将睡得太晚,他目光暗淡僵滞,一副昏昏欲睡的样子,平时就不大的眼睛成了一条缝儿。

青阳开动,根荄以遂,膏润并爱,跂行毕逮。霆声发荣,壧处顷听,枯槁复产,廼成厥命。众庶熙熙,施及夭胎,群生啿啿,惟春之祺。

朱明盛长,敷与万物,桐生茂豫,靡有所诎。敷华就实,既阜既昌,登成甫田,百鬼迪尝。广大建祀,肃雍不忘,神若宥之,传世无疆。

西颢沆砀,秋气肃杀,含秀垂颖,续旧不废。奸伪不萌,妖孽伏息,隅辟越远,四貉咸服。既畏兹威,惟慕纯德,附而不骄,正心翊翊。

玄冥陵阴,蛰虫盖臧,草木零落,抵冬降霜。易乱除邪,革正异俗,兆民反本,抱素怀朴。条理信义,望礼五岳。籍敛之时,掩收嘉穀。

这四首诗歌采用四言体,庄重古朴,分别用青、红、白、玄四色对应四季带给万物发荣、盛长、肃杀、零落的过程,显示出祭祀的肃穆和因四时不同特点而相应产生人事、情感的变化。由于诗歌为郊祀雅乐,简质未舒,诗韵不足,故而对后世诗歌创作影响较小。

经过汉末动荡,抛却经学樊篱、回向自身的文人更深入地感受到节物对人情绪的影响,进而对创作带来的触动。陆机《文赋》说:“遵四时以叹逝,瞻万物而思纷。悲落叶于劲秋,喜柔条于芳春。” 钟嵘《诗品序》说得更明白:“气之动物,物之感人,故摇荡性情,行诸舞咏……若乃春风春鸟,秋月秋蝉,夏云暑雨,冬月祁寒,斯四候之感诸诗者也。”可见,在节候时令的循环往复、轮回变换中,人们不仅感受到四时交替带来的欣喜、蓬勃、消沉、悲伤,更重要的是,这种意绪的沉淀,终于凝结成了中华民族的一种集体无意识的文化心态,潜藏在文学中,并以诗歌的样貌传承下来,其中重要的节点就是《子夜四时歌》。

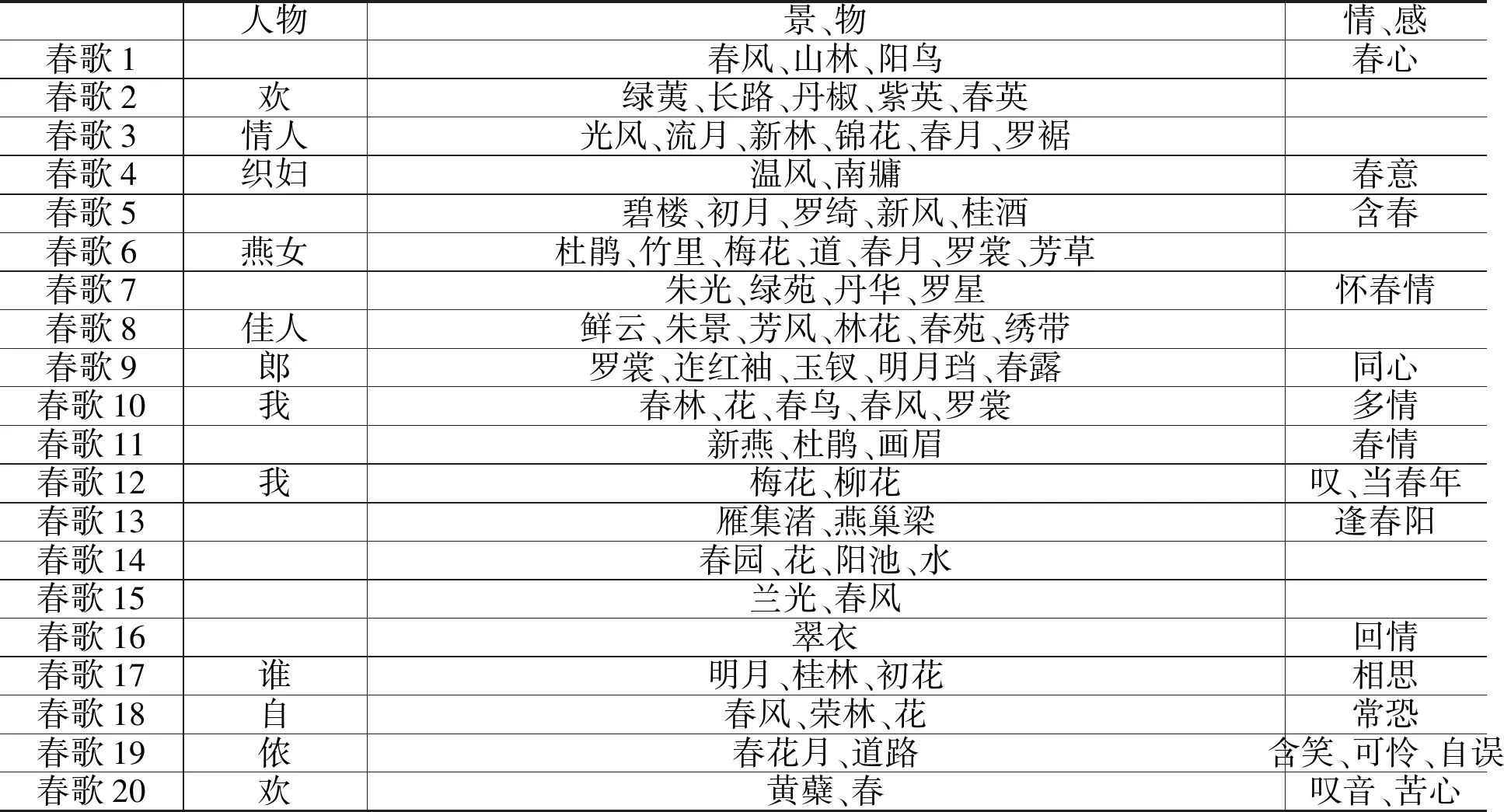

在《子夜四时歌》中,四时的意象均为节物,且有非常明确的指向性情感。春歌二十首全是“思春”之作。以春歌为例:

可见,在节侯应景的意象中歌者所咏叹的显然是与春季密切相关的情感,这种感情,并非是热切的怀念、刻骨的铭记、或者哀怨悲愁甚或激烈的抱怨控诉(这与《子夜歌》不同)。之所以这种依然有着叹音、苦心的相思会有一丝甜蜜的惆怅和朦脓的“思春”意识,乃是由于欣欣向荣的春色消解了一部分悲苦,故而春的意象与少女般单纯的爱情结合在一起,成为四时中最含蓄蕴藉的情诗。后来的《春江花月夜》能于清丽婉转中又出之以纷繁层叠的春景,继而染之以迷离恍惚之闺情,不得不让人深感六朝乐府之遗风,其中或更少不了对春歌中意绪的直接继承。

同样,夏的炽热让人感受的夏日意象,在二十首夏歌中,大量的如“华簟”“屏帐”“双枕”“叠扇”“玉床”意象,更多指向热烈的男欢女爱,浓丽而缠绵,这种过于直接宣泄情感的表达方式不太符合传统“发乎情,止乎礼义”的中和之美的诗教审美观。因此,夏季意象与对应情感在传统文人诗作中较少见到就可想而知了。等到红衰翠减、落木苍凉的秋天,在“寒服”“砧杵”“清露”“凉风”“鸿雁”“秋辉”“秋霜”“秋叶”等萧条意象的烘托下,即使偶有“合笑帷幌里,举体兰蕙香”的香艳,也被前面“开窗秋月光”的寒窗冷月所减弱,更不用说“白露朝夕生,秋风凄长夜。忆郎须寒服,乘月捣白素。”这一类的刻画描摹,直接对后来李白《子夜吴歌》造景与造语的影响了。同理,由于冬日严冰朔风,诗歌中“渊冰”“素雪”“松柏”“寒岛”“枯林”“荒林”“寒云”“积雪”“冰川”“琼珂”“炭炉”诸如此类的意象对接了“萧瑟悲人情”的离别哀叹、对爱情坚贞的誓言也就顺理成章。由此可见,四时与情感的对应意绪,从此固定并不断演化、沉淀,在主题上不断给予后来诗歌以启迪,并不断传承下去。

事实上,任何一种文体都不是单一线性的进步发展过程,必然受到所处时代多种因素的复杂浸染,或缓或急;或滞或顺,呈现出多元变化的趋势。如同绝句的产生是在五言乐府基础上经过跨时代、跨阶层的各类作者的互相影响、取舍、打磨之上逐渐定型的。定型的关键是句式、体制,甚或是作诗程式化的意绪。由此,《子夜四时歌》在诗歌发展史上恰处于关捩处,尤值得后人重视与研究。